立ち退き拒否による強制執行の手続きや流れとは?スムーズな解決法を紹介

賃貸物件に投資すると、「立ち退き交渉で入居者が応じてくれない」「強制執行をしたら費用や時間がどれだけかかるのか不安」といった悩みに直面することがよくあります。

実は、立ち退き拒否は法的な手続きを踏むことで解決できる場合があります。

しかし、費用・時間・精神的負担といったリスクも伴うため、正しい知識と事前の対策が欠かせません。

本記事では、以下のようなポイントを詳しく解説します。

最後まで読むことで、「想定外のトラブルを未然に防ぐ方法」や「強制執行を避けつつ入居者と合意形成するポイント」が明確になり、安心して物件運用に取り組めるはずです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、LINEで利回りの高い物件情報も多数ご紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

リスクをチャンスに変える第一歩として、ぜひLINEにご登録ください。

目次

「立ち退き拒否」と「強制執行」の関係

立ち退き拒否が発生した場合、物件オーナーや貸主が最終的に取る手段として「強制執行」があります。

ここでは、立ち退き拒否と強制執行の関係について、次のようなことを解説します。

立ち退き拒否の典型的なケース

立ち退き拒否が発生するケースには、いくつかの共通点があり、「納得できない立ち退き理由」や「提示された条件への不満」が原因となることが一般的です。

立ち退き交渉で合意に至らない理由としては、次のようなものが挙げられます。

- 立ち退き料の金額

- 引っ越しの負担

- 立ち退き要求が急である

たとえば、老朽化したアパートを取り壊す目的で賃貸借契約の解除を求めた際、借主が「立ち退き料が相場よりも低い」「新しい住居が見つかっていない」といった理由で拒否する場合があるのです。

ほかにも、家賃を滞納していた借主が、「一時的に払えないだけだから退去したくない」と主張するケースもあります。

立ち退き拒否が発生した場合、貸主はまず初めに文書や内容証明郵便で初期対応を行います。

それでも借主が立ち退きを拒否し続けるときは、裁判で認められる場合に限り、強制執行が行われるのです。

立ち退きを求める際は、事前に法的根拠や退去条件を明確にし、文書による通知や打ち合わせを通じて誠実に対応することが大切です。

立ち退き問題の長期化は損!

立ち退き問題が長期化すると、不動産オーナーや事業者の利益に影響を及ぼします。

明け渡しが遅れると、建物の再開発や賃貸収入の回収に支障をきたすからです。

たとえば、新築物件の建築予定地で旧賃借人が退去しないままだと、施工スケジュールが後ろにずれ込み、完成時期が遅延することになります。

加えて、強制執行には弁護士費用や執行官への予納金、荷物の保管費用などがかかるため、貸主にとって大きな負担になるでしょう。

立ち退き問題に直面したときは、早めに専門家へ相談し、費用対効果を見極めたうえで手続きを進めることが重要です。

立ち退き拒否から強制執行までの3つの流れ

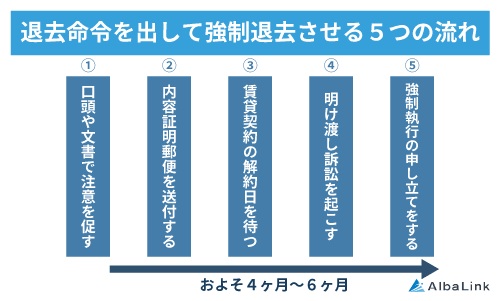

基本的に、立ち退き拒否から強制執行までには、以下の3つのステップを踏みます。

STEP1:初期対応を行う

家賃滞納や賃貸借契約違反が発覚したら、法的手順に則った初期対応を冷静に行いましょう。

たとえば、借主が2か月以上家賃を滞納している場合、まずは文書や内容証明郵便により催告を行い、一定の支払期限を設定します。

電話連絡だけで済ませるのではなく、書面での記録を残すことが重要です。

郵便局が、「誰が」「いつ」「どのような内容の文書を」相手に送ったかを証明するサービス。

借主との交渉が難航する場合は、早めに弁護士や法律事務所に相談すると良いでしょう。

専門家が間に入ることで、借主が条件に納得する可能性が高まります。

初期対応を適切に行えば、後の裁判や強制執行手続きでは有利な立場を築けるため、初めの段階での準備はとても重要です。

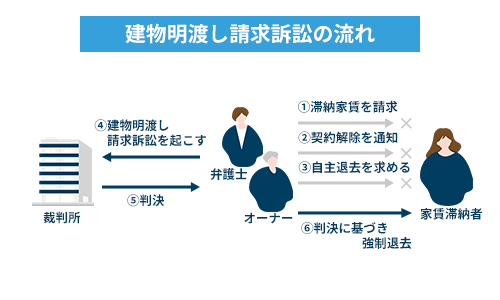

STEP2:契約解除と明渡請求訴訟を行う

借主が退去に応じない場合、契約解除と明渡請求訴訟を行います。

具体的には、貸主は賃貸借契約の解除を通知書などで書面提示したうえで、地方裁判所へ訴状を提出します。

訴訟提起の際には、家賃滞納の証明書や催告文書などの証拠資料が必要です。

一般的に判決までには2〜6か月程度かかり、その間も家賃は発生し続けるため、物件の収益に与える影響は小さくありません。

弁護士のサポートを受けることで、訴訟文書の作成や法的主張の整理がスムーズにでき、貸主側に有利な判決を得やすくなります。

裁判は貸主の権利を明確に証明する場であるため、しっかりと準備して臨みましょう。

STEP3:強制執行を申立てる

裁判で明渡しの判決が確定したにもかかわらず、借主が退去しない場合は、最終手段として強制執行の申立てを行います。

借主が物件から自主的に退去しない場合、裁判所の執行官が法的な強制力をもって、借主の立ち退きと建物の明け渡しを実現する手続き

強制執行の申立てには、判決文に執行文を付与したうえで、必要な予納金を納め、申立書を地方裁判所に提出する必要があります。

- 判決文

- 訴訟の終了にあたり、最終的な判断をまとめた文書のこと

- 執行文

- 強制執行を行うための効力があることを証明するために付けられる文言のこと

- 予納金

- 強制執行手続きの申立てを行う際、裁判所が定める金額を、賃貸人などが裁判所に預けておくお金のこと

- 申立書

- 行政機関や裁判所に対して、申し立てや要望を伝えるための書類

通常、強制執行の実施までには数週間かかることが多く、実施日には執行官と補助者が現地を訪問し、荷物の搬出・保管なども行います。

強制執行は法的な強制力をもって実施されるため、貸主側にとって最終的な解決手段です。

手続きの正確さと法律の知識が求められるため、専門家への相談は必須といえるでしょう。

立ち退き拒否による強制執行のコスト

立ち退き拒否に対して強制執行を実施する場合、オーナー側にはさまざまなコストが発生します。

主なコストは、以下の3つです。

「執行予納金」と「開錠費用」がかかる

強制執行にはさまざまな費用が発生するため、事前に準備しておくことが求められます。

とくに注意したいのは、「執行予納金」と「開錠費用」です。

- 執行予納金

- 強制執行手続きの申立てを行う際、裁判所が定める金額を、賃貸人などが裁判所に預けておくお金のこと。強制執行に必要な実際の費用に充当され、手続き終了後に余った分は返金される。

- 開錠費用

- 鍵業者に依頼して、ドアを開けてもらうための費用。

たとえば、地方裁判所に対して強制執行の申立てを行う場合、債務名義の取得後、執行文付与・送達・予納金の支払いといった複数の手続きが必要になります。

執行予納金は通常6〜10万円程度で、開錠費用や運送費、保管料を含めると、全体で15万〜30万円に達するケースもあります。

また、弁護士への依頼が必要な場合には、着手金や成功報酬も別途かかるため、総額で40万円以上の負担となることも珍しくありません。

相場を把握し、必要に応じて無料相談を活用するなど、費用対策も検討しましょう。

強制執行にかかる期間は「2か月~半年」

強制執行が実施されるまでの期間は、短くても2か月、長い場合には半年以上かかることもあり、時間的なコストも無視できません。

基本的には、明渡請求訴訟の提起から判決確定までに2〜4か月、強制執行の申立てから実施までに1〜2か月を要するのが一般的です。

強制執行が行われるまでの間、賃貸物件は収益を生まない状態が続くうえに、空室のまま保守管理を継続する必要もあるため、オーナーにとっては大きな損失になります。

また、執行期日は執行官や補助者のスケジュールにも左右されるため、計画的に対応しなければ予定が大きくずれ込む場合もあるでしょう。

なるべく早い段階で専門家に相談し、効率的に手続きを進めることが大切です。

精神的負担

強制執行は、借主・貸主の両者にとって大きな精神的な負担になります。

とくに人間関係がこじれた場合、感情的な衝突が生じやすく、トラブルの長期化に繋がるでしょう。

たとえば、借主が納得していないまま退去を迫られると、執行当日に感情的に抵抗するケースがあるのです。

貸主や執行官は、冷静に強制退去を進める必要がありますが、場合によっては現場には警察が立ち会うこともあり、当事者にとって大きなストレスになり得ます。

貸主側も、訴訟や執行の手続きに不慣れである場合、不安やプレッシャーを感じやすいでしょう。

精神的なストレスを想定し、可能であれば早期の話し合いや和解による解決を目指すことが、双方にとってメリットになる場合があります。

立ち退き拒否による強制執行の5つの注意点

立ち退き拒否による強制執行には、注意すべきポイントが数多く存在します。

ここでは、立ち退き対応を検討中の賃貸人が特に気をつけるべき注意点を5つ解説します。

自力救済は損害賠償リスクを招く

「自力救済」は、法的に禁止されており、大きなリスクを伴います。

裁判所などの公的機関を通さず、自らの力で権利を実現しようとする行為のこと。

たとえ借主が家賃を滞納していたとしても、裁判手続きを経ずに鍵を交換したり、荷物を撤去したりすると、違法行為にあたります。

参照元:e-gov法令検索「刑法 第百三条・第二百六十一条など」

貸主が無断で入室・施錠し直した場合、借主側から損害賠償を請求され、刑事告発される可能性もあるため、注意しなければなりません。

自力救済にによるトラブルを避けるには、弁護士に依頼し、裁判所による手続きを踏むなど、正式な手段を取ることが重要です。

感情的な対応はかえって損失を拡大させるため、冷静に手順を踏む必要があります。

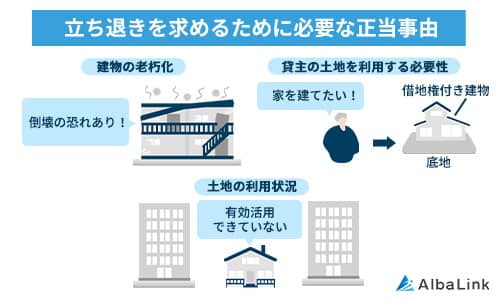

正当事由や借地借家法の関係を考慮する

立ち退きを正当に進めるためには、借地借家法に基づいた「正当事由」の存在が欠かせません。

契約終了や建物の老朽化などが理由であっても、正当性を証明できなければ退去を求めることはできないのです。

たとえば、建物の取り壊しを理由に立ち退きを請求した場合でも、借主が長年居住していたり、転居先が見つからないといった事情があると、裁判所が「正当性なし」と判断する可能性があります。

判決に至る前に、書面での説明・通知や、立ち退き料の提示といった交渉を丁寧に行うことが重要です。

必要に応じて法律事務所に相談し、借地借家法の内容や過去の裁判例を踏まえた主張を準備しましょう。

賃貸再開まで空室期間がある

強制執行で物件が明け渡されたとしても、すぐに次の入居者を迎えられるわけではありません。

清掃・修繕・荷物の撤去・原状回復などをする必要があるため、再賃貸までには一定の空室期間が発生します。

借主が退去する際、部屋の状態を入居時の状態に戻す義務のこと。

たとえば、退去後の部屋に荷物が残っていた場合は、保管命令を申請し、指定の業者による搬出・保管を行う必要があり、その期間は物件の収益がゼロになります。

財産を差し押さえた際、その差し押さえた財産を、滞納者本人や第三者に保管させるよう命じるもの

加えて、原状回復のための修繕費用がかかるケースもあります。

執行後の準備期間も想定して、スケジュールと資金計画を立てることが大切です。

修繕費用が発生する

強制的な退去は、物件の状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

借主が退去直前に設備を破損したり、荷物の搬出時に壁や床が損傷したりして、修繕対応が必要になるケースがあるのです。

とくに家賃滞納などでトラブル化している借主の場合、「腹いせ」で建物を汚損・破壊する行為をして、原状回復費用が予想以上にかさむことがあります。

修繕費を抑えるためには、退去前後の室内状態を写真や調書で記録することが大切です。

必要に応じて、損害賠償請求の準備をすることも検討しましょう。

入居者募集に影響する

強制執行が発生した物件は、地域社会における評判や、将来の入居者募集にマイナスの影響を与える可能性があります。

特に近隣住民との関係が悪化すれば、物件の印象が下がり、募集活動に支障が出る恐れもあります。

たとえば、強制執行当日に執行官や業者が出入りし、騒音や混乱が発生した場合、周辺住民に不安や不快感を与えるでしょう。

トラブルがSNSや口コミサイトで拡散されることで、物件のイメージが悪化するリスクも考えられます。

地域での評判や入居者の募集への影響を抑えるには、執行の事前に管理会社や近隣住民へ通知し、円滑な対応を心がけることが重要です。

また、募集再開時には安心感を与える条件提示や設備の見直しなど、信頼回復に向けた工夫も求められます。

立ち退き拒否による強制執行でよくある3つの失敗パターン

強制執行は、不動産オーナーや貸主にとって最後の手段です。

多くのリスクと注意点が伴うため、よくある失敗パターンを事前に把握し、適切な対策を講じることが成功のカギになります。

ここでは、立ち退き拒否に対する強制執行でよくある失敗パターンとして、以下の3つを紹介します。

入居者との交渉を軽視する

立ち退き問題では、法的手続きの前に入居者と話し合いをしたり、合意形成を試みたりすることが重要です。

入居者との交渉を軽視すると、訴訟や強制執行に至る可能性が高まり、コストも大きく膨らみます。

たとえば、内容証明で一方的に退去を要求し、その後すぐに訴訟に踏み切った場合、借主が強く反発し、裁判が長期化するケースがあります。

借主とのコミュニケーション不足が原因で、解決までに半年以上かかる場合も少なくありません。

交渉は時間と労力がかかるものの、訴訟や強制執行よりはるかにコストを抑えられるため、最初の段階での対話を軽視することは避けましょう。

証拠が不足している

強制執行を成功させるには、法的に有効な書面や証拠を整備しておくことが不可欠です。

書面や証拠が不十分だと、裁判での主張が通らず、請求が棄却されるリスクがあります。

たとえば、以下のようなケースでは、貸主の立場が不利になります。

- 賃貸借契約書の原本が存在しない

- 催告書の送付記録がない

- 滞納家賃の明細が未整理

証拠不備を防ぐには、日頃から賃貸契約や連絡内容を記録に残し、必要に応じて証明書や書面を準備しておくことが重要です。

また、法律事務所に相談して事前に書類のチェックを受けることで、申立て時のトラブルを未然に防げるでしょう。

強制執行後に空室化する

強制執行が完了した後、想定以上に空室期間が長引くという失敗もよくあります。

執行後の原状回復や設備修繕に時間がかかり、さらに近隣への悪印象が残ってしまったことで、新たな入居者が見つからないことがあるのです。

とくに、SNSなどで「トラブル物件」として噂が広まると、イメージ回復にも苦労します。

空室リスクを抑えるためには、強制執行後すぐに原状回復を実施し、募集条件を見直すなど、積極的な再賃貸活動が必要です。

ほかにも、地域との関係性や物件の信頼性を回復するための広報対応も検討すると良いでしょう。

立ち退き拒否による強制執行を回避する5つの対策

強制執行は、不動産オーナーや賃貸人にとって最終手段であり、費用・時間・精神的負担の大きい対応です。

したがって、立ち退き拒否が発生したり、強制執行を検討したりする前の段階で、問題を解決するための対策を講じることが重要です。

ここでは、立ち退き拒否による強制執行を避けるための対策方法として、以下の5つを紹介します。

条件提示のタイミングを考える

立ち退き料や再入居条件を提示する際の「タイミング」は、交渉成功の可否を大きく左右します。

早すぎても遅すぎても、借主が納得せず、拒否されるリスクが高まるのです。

たとえば、退去の催告書を送る前に、突然立ち退き料の話を出すと、借主側に不安を与え、対話の糸口を失う恐れがあります。

反対に、訴訟直前に条件を提示しても、すでに信頼関係が崩れているため、合意に至りにくくなります。

書面や打ち合わせを通じて双方の条件をすり合わせ、丁寧に説明したり、借主の事情を加味したうえで立ち退き条件を提案をしたりすることが、合意形成の近道です。

良心的な「立ち退き料」を提示する

入居者にとって「納得できる立ち退き料」が提示されれば、裁判や強制執行に至る前に、円満に解決できる可能性が高まります。

立ち退き料を設定するときは、次のような項目を考慮し、入居者ごとの事情に応じて柔軟に金額を設定することが大切です。

- 移転先の賃料

- 引っ越し費用

- 精神的負担

必要に応じて専門家の意見を仰ぎ、提示内容を文書に記載して渡すのも効果的でしょう。

立ち退き料の内訳の詳細については以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

物件診断の結果を活用する

建物の耐震性不足や老朽化は、立ち退きの正当事由として認定されやすく、交渉の説得材料としても有効です。

特に「安全上の理由」が明確であれば、借主側も納得しやすくなります。

築年数が古い物件の場合は、専門機関による耐震診断を受け、「現行基準を満たさない」と証明された結果を提示することで、スムーズに明け渡し合意を得やすくなるでしょう。

専門機関による調査結果は、裁判所でも立ち退きの必要性を裏付ける証拠として評価されやすく、事前準備としても大きな意味を持ちます。

文書で証明書を作成し、説明の際には図面や報告書を併せて提示するなど、視覚的にもわかりやすい資料を用意すると、交渉がスムーズに進められます。

感情的な対立を避ける

強制執行に至る原因のひとつに、感情的な対立の激化があります。

たとえば、家賃を滞納した借主に対して「すぐに出て行け」と怒鳴るなどの対応をすることで、借主が意固地になり、訴訟が長期化する可能性があるのです。

弁護士や管理会社を通じて連絡を取り、文書やメールでのやり取りを基本とすることで、感情的な衝突を避けることができます。

借主の立場を一定程度理解しようとする姿勢も、相手の納得を生み出すために重要です。

士業と連携する

立ち退き問題は、法的な知識と経験が求められる複雑な事案です。

したがって、弁護士や不動産トラブルに強い専門家との連携が不可欠です。

たとえば、明渡請求や内容証明の送付、契約解除通知の文面を誤ると、手続きが無効になるリスクがあります。

専門家に依頼すれば、法的に正確かつ的確な対応が可能になり、時間・費用の無駄も最小限に抑えられるでしょう。

借主側にとっても、弁護士を介した対応は「法に則って進められている」と安心材料になり、感情的な対立が和らぐ傾向があります。

特に強制執行に進む前段階では、法律事務所との連携を通じて、可能な限り和解での解決を目指すことが、双方にとってスムーズに解決する方法といえるでしょう。

なお、弁護士を探す場合は「法務急済」が参考になります。

「法務急済」は、企業と弁護士をつなぐプラットフォームとして、法務部門の担当者や経営者が最適な弁護士事務所を簡単に見つけることができるサポートを提供しています。

さまざまな法務ニーズに応じた専門分野の弁護士を見つけることが可能です。

また、顧問弁護士の試験的な利用や単発案件の依頼など、多岐にわたる支援を行っています。

>>法務整理についてはこちらのサイトを参考にしてみてください

まとめ

立ち退き拒否が発生すると、最終的には強制執行という法的手続きに至るケースがありますが、その過程では多くの時間・費用・精神的負担が伴います。

特に、交渉の失敗や証拠不足、強制執行後の空室リスクなどは、物件オーナーにとって大きな損失を招く要因となります。

強制執行に至る前に、入居者との丁寧な対話や条件提示、専門家との連携が重要です。

ただし、こうした対応を取っても、トラブルのリスクが完全にゼロになるわけではありません。

立ち退き拒否や訴訟対応、強制執行には法的・経済的リスクが常に付きまといます。

このようなリスクを避ける手段の一つとして、そもそもトラブルの少ない高利回り物件を選定することが効果的です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、「訳あり物件」に特化した買取業者でありながら、再生可能性の高い利回り物件の紹介にも力を入れています。

公式LINEでは最新の投資情報や高利回り物件の情報を配信しているため、興味がある方はぜひ登録してみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!