田舎の土地活用の成功例10選!実際に収益化する秘訣も専門家が解説

「田舎に土地を持っているけれど、どう活用したらいいのかわからない…」

「親から田舎の土地を相続したけれど、遠方で使い道もなく、どうしたらいいのか分からない…」

そんなお悩みを抱えていませんか?

空き地や使っていない農地を放置していると、固定資産税や雑草の管理、近隣トラブルなど、思わぬ負担が増えてしまうこともあります。

しかし、うまく活用すれば田舎の土地でも安定した収益を生むことが可能です。

そこで本記事では、田舎の土地活用における「成功と失敗の分かれ目」を理解するために、以下の内容を詳しく解説します。

最後まで読むことで、リスクを回避しつつ、手持ちの土地を活かした具体的な活用法を見つけることができます。

そして、こうした土地活用の一つとして「訳あり物件」への投資も注目されています。

私たちAlbalinkでは、利回りの高い投資物件情報を厳選してご紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

活用事例や非公開物件の情報は、LINE登録で手軽に受け取れますので、ぜひご活用ください。

目次

田舎での土地活用の成功例10選

田舎の土地を有効活用する方法は一見限られているように見えますが、実際には多様な選択肢があり、収益性や安定性を重視した成功事例も数多く存在します。

ここでは代表的な10個の事例を取り上げ、それぞれの特徴や活用のポイントを解説します。

キャンプ場を経営する

キャンプ場は、田舎の自然環境を最大限に活かせる土地活用です。

アウトドア需要の高まりを背景に、都市部から非日常を求めて訪れる利用者が増えています。

人気が続く理由は、近隣に観光スポットや温泉があると集客力が高まりやすく、安定した利用者を確保できる点です。

たとえば、山間の空き地に水道や電気を引き込み、駐車場とテント区画を整備するだけでも、一定の収益が見込めるケースがあります。

ただし、トイレやシャワーなどの設備を導入すると初期費用は上がります。

それでも快適さを求める顧客には喜ばれ、リピーター獲得につながりやすいでしょう。

加えて、レンタル用品やバーベキュー施設を用意すれば、付随収入も期待できます。

結局のところ、キャンプ場経営は田舎ならではの魅力を収益化できる手段です。

計画的に整備と集客を行えば、安定収入を得られる可能性が高いと言えます。

社宅・社員寮向けアパートを経営する

地方の工場や企業は人材確保のために宿舎を必要とすることが多く、法人契約によって長期間の入居が期待できます。

この活用方法の強みは、空室リスクの低さにあります。

個人の入居者よりも企業との契約は継続性があり、家賃収入が安定しやすいのです。

たとえば、製造業の工場が多い地域であれば、社員のための住居需要が常に存在し、建物が古くてもリフォーム次第で十分活用できます。

ただし、建築費や維持管理費は一定規模になるため、初期投資と収益見込みのバランスを考慮する必要があります。

長期的に契約してくれる企業を事前に見つけておくと、投資回収の目処が立ちやすくなります。

結論として、社員寮や社宅向けのアパートは、地域の産業と連携することで成功につながる活用方法であり、安定収入を重視する人にとって、有力な選択肢と言えます。

サービス付き高齢者住宅を建てる

サービス付き高齢者住宅は、田舎でも人口高齢化が進む現状において、安定した需要が見込める活用方法です。

高齢者の居住ニーズは年々増えており、医療や介護と連携した施設の整備が望まれています。

参照元:サービス付き高齢者向け住宅 制度について|国土交通省

この方法のメリットは、入居者の長期利用が見込める点です。

入退去の頻度が少ないため、賃料収入が安定しやすい傾向にあります。

また、自治体から補助金や優遇措置を受けられるケースもあり、初期投資の負担を軽減できる可能性もあります。

ただし、介護人材の確保や建築基準法、都市計画法といった法令の確認は欠かせません。

たとえば、耐火構造やバリアフリー基準に対応した建物を建設する必要があり、通常のアパート経営よりも計画段階での準備が複雑です。

また、自治体ごとに独自の基準も設けられている場合もあるため、所有している土地の自治体が、どのような登録基準に沿って認可しているのかを、必ず調べるようにしましょう。

参照元:地方公共団体ごとの独自基準一覧(令和5年3月末時点)|国土交通省

それでも、地域の高齢化に合わせた事業として長期的な収益を期待できるのがこの活用方法の大きな強みです。

慎重に計画を進めれば、社会的意義と安定収益の両方を実現できます。

地域ブランド店舗を出店する

田舎ならではの特産品や観光資源を活かし、ブランド店舗を展開する方法もあります。

直売所や加工品販売所を設けることで、観光客や地元住民を取り込めるのです。

強みは「ここでしか手に入らない価値」を提供できる点です。

農家と連携し、土地所有者はスペースを提供、農産物を生産者が持ち寄る仕組みを取れば、初期投資を抑えつつ収益化が可能になります。

ただし、立地選びは成功の鍵を握ります。

観光地の近くであれば観光客向け、住宅地に近ければ日常利用者向けと、需要に合わせて計画を立てることが求められます。

結論として、地域ブランド店舗は収益だけでなく地域活性化にも寄与する点で魅力的な活用方法です。

コンビニを経営する

田舎においても生活インフラとして必要とされるのがコンビニです。

食料品や日用品を求める住民にとって欠かせない存在であり、立地が適していれば安定した利用が見込めます。

大手チェーンに加盟することで、仕入れや物流のサポートを受けられるのもメリットです。

ただし、フランチャイズ料や人材確保の負担が課題になるでしょう。

特に人手不足が深刻な地域では、家族経営や地域住民の協力を得る工夫が求められます。

それでも、適切な場所に出店できれば長期的に安定した収益が見込めます。

田舎の土地を商業施設として活用したい場合、現実的な選択肢のひとつになるでしょう。

ガレージハウスを展開する

自動車利用が不可欠な田舎では、ガレージ付き住宅への需要があります。

ガレージハウスは住居と駐車スペースを組み合わせた形態で、車やバイクを趣味にする人から高い支持を受けています。

一般的なアパートより初期費用はかかりますが、その分家賃を高めに設定できるため利回りが向上するケースもあります。

さらに、倉庫や作業スペースとしても利用できるため、多様な需要に対応可能です。

ただし、規模を大きくしすぎると空室リスクが増えるため、需要に合わせた棟数で始めることが大切です。

結論として、ガレージハウスは田舎の車社会にマッチした土地活用であり、差別化を図りやすい方法です。

コインパーキングを運営する

コインパーキングは、観光地や商業施設の近くにある土地を収益化するシンプルな方法です。

特に需要の集中する場所では、比較的短期間で投資を回収できる可能性があります。

この活用方法が有効な理由は、利用者にとって「必要不可欠な一時利用スペース」となるからです。

月極駐車場とは異なり、短時間でも利用できる利便性が需要を生みます。

たとえば、イベント会場や観光地の近くであれば、週末や連休に大きな収益を上げることも珍しくありません。

導入時には、整地やアスファルト舗装、精算機の設置など初期費用が必要です。

しかし、管理は委託できる場合が多く、オーナーにとって日常的な手間は少なめです。

コインパーキングは立地条件が成否を大きく左右する土地活用方法ですが、適した場所であれば、安定した収益をもたらす有力な選択肢になります。

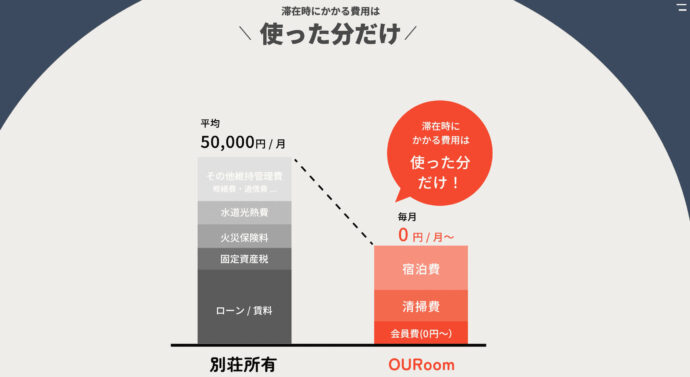

サブスク型別荘を経営する

サブスク型別荘は、近年注目されている新しい土地活用の形です。

月額制で利用できる別荘サービスは、都会の人々が田舎での暮らしを気軽に体験できる手段として人気を集めています。

引用元:別荘サブスクOURoom

成功する理由は、従来の別荘に比べて「所有せず利用する」というスタイルが現代のニーズに合っているからです。

利用者は高額な購入費や維持管理の負担を避けつつ、田舎暮らしや自然体験を楽しめます。

たとえば、ログハウスや一戸建てを数棟建ててサブスク利用者に提供するケースでは、比較的高い収益性が期待できます。

ただし、施設管理や清掃コストが継続的に発生するため、運営体制を整える必要があります。

観光地や交通アクセスの良い場所ほど集客がしやすい点も押さえておくとよいでしょう。

サブスク型別荘は「田舎の空き地を体験型ビジネスに変える」方法として魅力的で、新しい市場を狙うオーナーにとって、将来性のある活用方法といえます。

貸し農園を運営する

貸し農園は、都市部に住む人々の健康志向や趣味の需要を満たせる土地活用方法です。

参照元:全国の体験農園・貸し農園一覧 | 自宅のそばで体験農園なら貸し農園(市民農園)のシェア畑

田舎にある農地や空き地を整備し、区画ごとに貸し出すことで収益を得られます。

家庭菜園を体験したい人や週末に自然を楽しみたい人にとって、農園を借りることは魅力的な選択肢になります。

この活用法が注目される理由は、比較的低コストで始められる点にあります。

大規模な建物を建設する必要がなく、最低限の整地や水道設備の設置で運営を開始できるのです。

たとえば、一区画を月額数千円で貸し出すケースでは、複数の契約者が集まれば継続的な収益につながります。

ただし、農地を活用する場合には農地法や農業委員会の許可が必要となるケースもあるため、法的手続きをきちんと確認することが大切です。

また、利用者が快適に続けられるように、トイレや駐車場を整備すると満足度が上がり、長期契約につながりやすくなります。

結論として、貸し農園は初期投資を抑えつつ、田舎ならではの自然を活かした活用方法であり、都市住民のニーズを取り込むことで、安定収益と地域交流の両立が期待できます。

資材置き場として貸す

資材置き場として土地を貸す方法は、シンプルで安定性のある活用モデルです。

特に建設業者や工務店は、資材や機材を保管するスペースを常に求めており、田舎の広い土地はそのニーズに応えやすいのです。

この方法のメリットは、建物を建てずに活用できるため、初期投資が少なく済む点にあります。

整地や簡単なフェンス設置だけで運用できるため、短期間で貸し出しを始められるのが強みです。

たとえば、数百坪の更地を月額で賃貸し、業者が倉庫や仮設ハウスを設置するケースもあります。

注意点としては、利用者による騒音やトラックの出入りが近隣に影響する可能性があるため、契約内容に使用条件を明確に定めることが重要です。

さらに、用途地域や都市計画法の制限を確認し、違法利用にならないようにする必要があります。

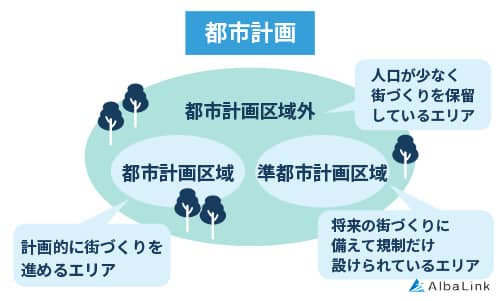

都市計画法に基づいて市街地を「どんな建物を建てられるか」「どんな土地利用ができるか」を制限するために指定された区域のことです。

都市の健全な発展と秩序ある整備を目的に、土地利用や都市施設整備のルールを定めた法律です(1968年施行)。

参照元:e-Gov法令検索|都市計画法

結論として、資材置き場としての貸し出しは低リスクかつ安定的に収益を得られる土地活用法であり、大規模な投資を避けたい人にとって、現実的で取り組みやすい選択肢といえます。

田舎で土地活用が注目される3つの理由

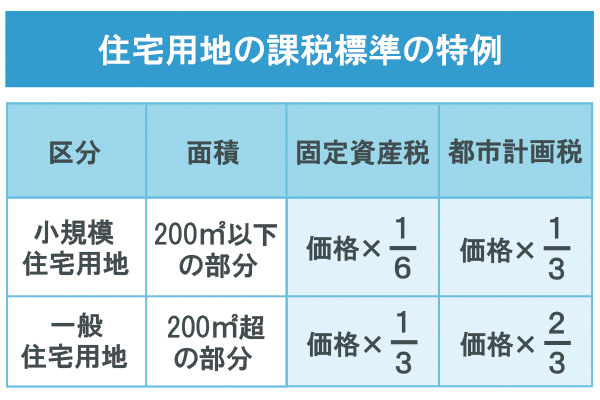

田舎の土地はそのまま放置すると固定資産税の負担や荒廃のリスクがありますが、適切に活用すれば安定収入や相続対策に役立ちます。

近年注目を集めている背景には、以下の3つの大きな理由があります。

これらを理解することで、「放置しておくよりも何らかの形で有効活用した方が良い」という判断がしやすくなります。

管理コストを減らせる

田舎の土地を放置していると、毎年の固定資産税がかかるうえに、草刈りや整地といった管理の手間や費用も発生します。

参照元:地方税制度|固定資産税|総務省

収益がない状態で出費だけが続くのは大きな負担です。

土地活用を行えば、賃料収入や利用料によってこれらのコストを相殺でき、経済的にプラスへと転換できます。

たとえば、資材置き場として貸し出すだけでも、毎年の税金と管理費を十分にカバーできる可能性があります。

以下の表のように、土地を放置した場合と活用した場合では、支出と収益のバランスが大きく変わります。

| 状況 | 年間固定資産税 | 年間管理費(草刈り等) | 年間収入 | 差引収支 |

| 放置 | 10万円 | 5万円 | 0円 | -15万円 |

| 活用(貸し出し) | 10万円 | 5万円 | 30万円 | +15万円 |

このように、土地を動かすことで支出だけの「負の資産」から、収益を生む「活きた資産」へと転換できます。

つまり、負担を軽くしたい所有者にとって、土地活用は大きな助けになるでしょう。

収益を得ながら相続対策できる

土地を活用する大きなメリットの一つは、収益を得ながら相続対策になる点です。

空き地のまま所有していると、相続時に時価や路線価を基に評価されるため、相続税の負担が重くなります。

一方で、賃貸物件を建てたり農地を貸し出したりすると、資産評価額が下がる仕組みがあります。

これは「小規模宅地等の特例」などの制度により、一定条件を満たせば評価が最大80%減額されるためです。

相続税を計算するときに被相続人(亡くなった人)が住んでいた土地や事業用の土地について、一定の面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。

参照元:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

その結果、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。

たとえば、更地をアパートとして賃貸に転用すると、同じ土地でも評価額が下がり、相続税負担を抑えられるケースがあります。

収入を得ながら相続税対策ができるため、次世代に土地を残す上でも有利です。

結局のところ、土地活用は「収益を生む」だけでなく「相続に備える」意味合いも持つため、放置するより積極的に検討する価値があります。

低コストで投資できる

田舎の土地は、都市部に比べて取得費や建築費が安く、事業を始めやすいという利点があります。

広い土地を比較的低コストで利用できるため、多様な活用方法に挑戦できるのです。

この特徴は、初期投資のハードルを下げる点で大きな意味があります。

たとえば、都市部でアパート経営を始める場合は土地代だけで数千万円以上かかることもありますが、田舎であれば同じ規模の建物をより安価に建設できます。

さらに、広さを活かした活用も可能です。

キャンプ場や貸し農園、資材置き場といった用途は都市部では難しくても、田舎では十分に成立します。

したがって、都市部より低コストで柔軟に計画できる点は田舎の土地活用ならではの魅力であり、所有者にとっては、少ない資金で収益化を実現するチャンスといえます。

田舎の土地活用の失敗パターン3選

田舎の土地活用は大きな可能性を秘めていますが、方法を誤ると赤字や空室リスクにつながる恐れがあります。

成功例と同じくらい失敗例を知ることは重要であり、事前に回避策を検討しておくことで、余計な出費や後悔を防ぐことができます。

ここでは、特に失敗しやすい事例を3つ紹介します。

太陽光発電で買取単価が下落する

太陽光発電は一時期ブームとなり、多くの土地所有者が導入しました。

しかし、固定価格買取制度(FIT)の買取単価は年々引き下げられ、以前のような高収益を確保するのは難しくなっています。

再生可能エネルギーの普及を目的に、電力会社が再エネで発電した電気を一定期間・固定価格で買い取ることを国が義務付ける制度です。

失敗につながる理由は、制度の変更に左右される点です。

2012年には1kWhあたり40円台で買い取られていた電力も、2025年度には15円程度にまで下落しています。

参照元:買取価格・期間等|FIT・FIP制度 – 資源エネルギー庁

これにより、投資額を回収するのに想定以上の期間がかかり、収益性が大きく低下しました。

たとえば、数百万単位の初期投資をしても、売電収入が思ったほど伸びず、ローン返済に苦しむケースがあります。

さらに、設備の維持管理やパネル交換などの費用も発生するため、想定外の出費に悩まされることも少なくありません。

結論として、太陽光発電は「必ず儲かる」手法ではなく、価格や制度の変動リスクを十分に理解したうえで検討すべき活用方法です。

トランクルームは空室リスクが大きい

トランクルームは都市部では安定した需要がありますが、田舎では事情が異なります。

人口が少なく、収納スペースを必要とする利用者が限られるため、空室が多くなりやすいのです。

失敗する理由は、需要予測を誤ることにあります。

都市部の成功事例をそのまま田舎に持ち込むと、利用者が集まらず赤字になるケースが少なくありません。

たとえば、人口1万人規模の町に大型トランクルームを設置しても、利用者が数人しか集まらないことも考えられます。

初期費用はコンテナ購入や設置、整地工事などで数百万円以上かかることが一般的です。

そのため、空室が続くと固定資産税や管理費の支出ばかりが膨らみ、利益が出ない状況に陥ります。

結論として、トランクルームは田舎の土地に適しているとは言いがたく、立地や人口動態を十分に調査しなければ失敗する可能性が高い活用方法であると言えます。

コインランドリーは人口密度に左右される

コインランドリーも田舎で失敗しやすい土地活用の一つです。

都市部では単身者や共働き世帯の利用が多く需要がありますが、田舎では利用者数が限られます。

採算が取れない理由は、利用者数が少ないため稼働率が低くなるからです。

人口密度の低い地域では、設置しても1日に数人しか利用しないケースがあり、光熱費やメンテナンス費用を賄えないこともあります。

たとえば、1回300円の利用料で1日に5人しか使わなければ、1日1,500円の売上にしかなりません。

そこから電気代や水道代、洗剤費用を差し引くと、ほとんど利益が残らないことになります。

このようなことから、コインランドリーは人口規模やライフスタイルに左右されやすいため、田舎の土地活用には向いていない場合が多いのです。

導入を検討する際は、周辺住民の生活スタイルや世帯数を徹底的に調査することが欠かせません。

田舎で土地活用を成功させるための6つのポイント

田舎の土地を活用して成功するためには、思いつきで事業を始めるのではなく、綿密な計画と事前準備が不可欠です。

活用方法によって収益性やリスクが大きく異なるため、成功事例だけでなく失敗事例からも学ぶことが大切です。

ここでは、土地所有者が安心して判断できるように、押さえておくべき6つのポイントを紹介します。

借主を確保してから事業計画を立てる

田舎での土地活用は、需要の有無によって成否が大きく分かれます。

そのため、まずは借主や利用者を事前に確保してから計画を進めることが重要です。

見込みが不透明なまま建設を進めると、空室や未利用のリスクが高まり、投資回収が難しくなります。

実際に成功している事例の多くは、企業や団体とあらかじめ契約を結んでから土地を整備しています。

たとえば、地元企業の社員寮として利用することが決まっていれば、建築後すぐに賃料収入を得られます。

その一方で、借主を見つけないままアパートを建てた場合、入居者が集まらず赤字に陥るケースも少なくありません。

契約の見通しを立てるには、地元の不動産会社や自治体に相談して需要を調査するのが有効です。

借主ありきで進めることで、無駄な投資を防ぎ、安定した経営につながります。

結論として、田舎での土地活用は「計画より先に借主を確保する」ことが鉄則です。

身の丈に合った規模で設計する

土地活用の成否は、建物の規模によっても大きく左右されます。

過大な建築を行えば初期投資が膨らみ、稼働率が少し落ちただけで赤字になりかねません。

反対に、適切な規模であれば安定収益を維持しやすくなります。

たとえば、20戸のアパートを建てる計画を10戸規模に縮小すれば、初期費用を半分に抑えられます。

その結果、入居率が80%でも黒字を維持できる可能性が高まります。

規模を抑えることで借入金の返済リスクも軽減され、長期的な運営に余裕が生まれます。

また、田舎では人口減少が進んでいるため、大規模な建設は需要に合わない場合があります。

地域の世帯数や企業のニーズを踏まえて、現実的な規模を選ぶことが不可欠です。

結論として、「欲張らず身の丈に合った規模で設計すること」が失敗を防ぐ最善策です。

収支計画では手残りを重視する

土地活用を計画する際は、収入額だけに目を向けるのではなく、経費や税金を差し引いた「手残り」を重視することが大切です。

見かけ上の収益が高くても、維持費や固定資産税を差し引けば赤字になることもあるからです。

たとえば、年間家賃収入が300万円あったとしても、固定資産税や修繕費で100万円、ローン返済で150万円が出ていけば、実際の手残りは50万円にすぎません。

下の表のように、収入だけでなく支出全体をシミュレーションすることで、現実的な収益性を判断できます。

| 項目 | 年間金額 | 備考 |

| 家賃収入 | 300万円 | 満室想定 |

| 固定資産税 | 20万円 | 毎年発生 |

| 維持管理費 | 30万円 | 修繕・清掃等 |

| ローン返済 | 150万円 | 金利含む |

| 合計支出 | 200万円 | |

| 手残り収益 | 100万円 | 実際の利益 |

このように、手残りを基準に判断することで、見せかけの利回りに惑わされず冷静に投資判断ができます。

結論として、「手残りを意識すること」が堅実な土地活用には欠かせません。

以下の記事では、収支計画書の作成方法について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

地域の人口動態や需要を調べる

田舎で土地活用を考える際には、地域の人口動態や需要を把握することが必要です。

どれほど魅力的な事業計画を立てても、利用者がいなければ収益は発生しません。

人口の推移や世帯数、年齢層などを調査することで、将来的な需要を見極められます。

たとえば、人口が減少している町で大型アパートを建設しても、入居者が集まらず空室が目立つケースがあります。

その一方で、高齢化が進んでいる地域ではサービス付き高齢者住宅や老人ホームの需要が高まっており、こうした施設を整備すれば安定収益につながります。

また、近隣に大規模工場や観光地がある場合は、社宅や宿泊施設のニーズが増すこともあります。

立地ごとの需要を把握するには、統計局が公表している人口統計や自治体の将来人口推計を確認するのが有効です。

参照元:人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)、男女別人口‐|統計局

土地活用の成功は「地域の需要を正確に読む力」にかかっています。

人口動態を無視して計画を進めると失敗する可能性が高いため、事前調査を徹底することが必須です。

都市計画や用途地域を確認する

田舎の土地を活用する際には、都市計画や用途地域の制限を事前に確認することが重要です。

法律や条例に適合しない建築や用途変更を行うと、事業が中止に追い込まれるリスクがあります。

参照元:e-Gov法令検索|都市計画法

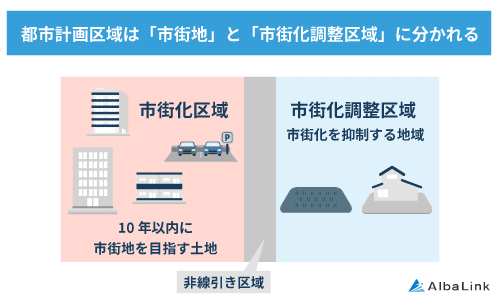

都市計画法では、土地が都市計画区域か市街化調整区域かによって建築できる施設が変わります。

都市計画法に基づいて「原則として市街化を抑制する」ために指定された区域のことです。

市街化調整区域では原則として新しい建物を建てられないため、活用の幅が大きく制限されます。

また、用途地域によっては住宅や商業施設は可能でも、工場や倉庫は建設できない場合もあります。

たとえば、農地を貸し農園として活用する場合には、農地法の許可や農業委員会への手続きが必要です。

農地の権利移動や転用を規制し、農地を守り適正に利用することを目的とした法律です(1952年施行)。

参照元:e-Gov法令検索|農地法

参照元:農業委員会|全国農業会議所

これらの規制を無視して進めてしまうと、後から是正勧告を受け、結果的に大きな損失を抱えることになりかねません。

都市計画や用途地域の確認は土地活用の第一歩です。

専門家や自治体に相談し、適法かつ継続的に運用できる形で計画を立てることが、成功への近道になります。

地場業者や専門家と連携する

田舎の土地活用を成功させるためには、独力で進めるのではなく、地元の業者や専門家と協力することが大切です。

建設や不動産経営は専門知識が必要な分野であり、経験のない人がすべてを判断すると失敗につながる恐れがあります。

地場の不動産会社は、その地域の需要や賃料相場を把握しており、適切な活用方法を提案してくれます。

そして、建設業者は、地形や気候に合った設計や施工を行うため、余計なコストを抑えられる可能性があります。

また、税理士や行政書士などの専門家は、税金対策や法令順守の観点からサポートをしてくれます。

たとえば、ある土地所有者が地場業者と連携してアパートを建設したケースでは、需要調査から管理委託まで一貫してサポートを受け、安定した賃貸経営を実現しました。

このように、外部の力を借りることで失敗リスクを大幅に減らせます。

結論として、田舎での土地活用は「地元のパートナーを得ること」が成功のカギです。

専門家の知恵を活用しながら計画を立てることで、長期的に安定した収益を実現できます。

田舎での土地活用の成功例や収益物件情報をLINEで受け取る

土地活用の方法は一つではなく、立地や需要によって選択肢は大きく変わります。

そのため、「自分の土地に合った活用方法を知りたい」「もっと収益性の高い物件を探したい」と思ったとき、信頼できる最新情報にアクセスできるかどうかが成功の分かれ目になります。

アルバリンクのLINEに登録しておくと、田舎での土地活用の成功事例や収益性の高い不動産情報をいち早くチェックできます。

当社は、訳アリ物件の売買に特化しているため、一般には出回りにくい高利回りの投資物件や、専門的な相談にも対応しています。

空き家や農地といった悩みを抱える土地所有者にとっても、活用のヒントを得られる心強い窓口となるはずです。

「もっと早く知っていればよかった」と後悔しないためにも、まずは気軽にLINEで最新情報を受け取ってみましょう。

まとめ

田舎の土地活用は、固定資産税の負担や放置リスクといった悩みを解決しつつ、安定収入を得る手段として注目されています。

キャンプ場や貸し農園、サブスク型別荘など、地域特性を活かした成功例も多く、活用次第では高い利回りを実現できます。

ただし、太陽光発電の価格下落やトランクルームの空室リスクなど、需要を見誤ると失敗のリスクもあるため注意が必要です。

これらのリスクを避けるには、事前に需要や地域特性を調査し、利回りの高い物件を見極めることが重要です。

そこで頼りになるのが、訳あり物件の買取や投資物件紹介に強い専門業者「アルバリンク」です。

まずは、アルバリンクのLINEに登録して、田舎の土地活用の成功例や高利回り物件の最新情報を手に入れましょう。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!