空き店舗活用の成功事例5選!収益化と地域貢献を同時に成功させる方法とは?

「空き店舗を活用したいけれど、本当にうまくいくのか不安…」そんな悩みを抱えている方は少なくないでしょう。

特に、これから不動産投資を始めようとする方にとって、空き店舗の活用は魅力的である一方、成功するかどうかの判断が難しいものです。

空き店舗は、立地や地域ニーズに合った活用方法を選べば、高い収益性を実現できる可能性があります。

とはいえ、すべての空き店舗がうまくいくとは限らず、立地に合わない業態を選んだり、法規制の確認不足で開業が遅れたりすることもあります。

成功のためには、物件選びから事業計画、運営体制まで、丁寧な準備が欠かせません。

この記事では、空き店舗活用について、以下のようなポイントを解説します。

最後まで読むことで、空き店舗活用における不安や疑問を解消し、自分に合った投資の可能性を見極められるようになります。

適切な物件を選び、堅実に運用すれば、初めての投資でも成功を目指すことができます。

私たちAlbalink(アルバリンク)では、収益性の高い空き店舗物件の情報を紹介中です。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

LINEにご登録いただければ、最新の活用しやすい物件情報をいち早くお届けしますので、ぜひご活用ください。

空き店舗活用の成功事例5選

まずは、空き店舗活用の成功事例として、以下の5つのケースを紹介します。

地元民と観光客の両方が過ごせる商店街に変身

まず紹介するのは、京都府京都市にある古川町商店街の事例です。

商店街にある空き店舗と出店希望者のマッチングを推進し、焙煎珈琲、熟成肉、ラーメンなど、さまざまな業種の店舗が出店しました。

また、商店街のアーケードにパステルカラーのランタンを1000個吊り下げ、SNS映えする写真スポットとして人気を集めています。

さらに、2021年にはインバウンドに人気の包丁研ぎ体験ができるお店や、観光客向けのゲストハウスも設置されました。

空き店舗をお店や体験施設、ゲストハウスなどに再活用し、地元民と観光客の両方が過ごせる場所になった事例です。

参照元:経済産業省 近畿経済産業局「空き店舗リノベーション&創業による

商店街活性化・まちづくり事例集」

テナントミックス事業で新たなお店をオープン

テナントミックス事業とは、地域のニーズや施設のコンセプトに合わせて、業種やお店を適切な形で配置したり、組み合わせたりする事業のことです。

京都府福知山市では、会員数が減少していた福知山駅正面通り商店街で、テナントミックス事業が行われています。

テナントミックス事業を実施した結果、空き店舗が減り、駅前には飲食店やヨガスタジオなど、さまざまな業種のお店が出店しました。

パチンコ店が入っていたビルも複合商業施設に作り替え、徐々にエリア価値が向上しています。

参照元:経済産業省 近畿経済産業局「空き店舗リノベーション&創業による

商店街活性化・まちづくり事例集」

外部人材の移住をサポート

岩手県遠野市では、空き店舗を活用して外部人材の移住・企業をサポートしています。

国内有数のホップの産地であることを活かし、空き店舗をクラフトビール開発の拠点として活用しています。

自治体も協力しており、未利用物件情報の提供や、地域おこし協力隊制度の活用による人材支援なども行っています。

ほかにもシェアハウスやシェアオフィスの運営にも取り組んでおり、今後はビールを核にしたまちづくりを推進していく予定です。

参照元:内閣府地方創生推進事務局「稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレンジ100」」

外国人観光客の受け入れ促進

長野県山ノ内町では、外国人観光客の受け入れ環境を整備するために、空き店舗を活用しています。

長野県山ノ内町は、雪が降る中温泉に入る猿「スノーモンキー」を見るために海外から多くの観光客が来ていましたが、受け入れ環境が十分用意されていない状況でした。

そこで官民一体となり、空き店舗を外国人観光客の好みに合う宿泊施設やレストランに改装して、体制を整えています。

閉鎖した旅館をホステルに改修したり、空き店舗を地元食品を提供するレストラン兼観光案内所にしたりもして、現在は外国人を中心に利用者が増加しています。

参照元:内閣府地方創生推進事務局「稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレンジ100」」

スタートアップカフェにして創業支援や人材育成を実施

沖縄県沖縄市では、空き店舗を改装して、市とスタートアップに知見がある企業が連携し、「スタートアップカフェコザ」を設置しました。

創業・企業支援と人材育成を行っており、社会の変化に対応できる人材育成の仕組みづくりに力を入れています。

カフェには作業や話し合いができるスペースを設けるほか、別館には3Dプリンターやレーザーカッターを設置し、実践的な取り組みができる環境を整えています。

今後は空き店舗を活用してコワーキングスペースや宿泊施設を展開し、インバウンドや企業研修の誘致などに取り組んでいく予定です。

参照元:内閣府地方創生推進事務局「稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレンジ100」」

空き店舗を活用するための6つのステップ

空き店舗を活用するためのステップは、以下の6つです。

ステップ1:市場やニーズを調査する

まずは、市場や立地のニーズを徹底的に調査しましょう。

周辺地域の顧客層や競合店舗の状況、商店街としての魅力や課題を把握することで、どんなビジネスモデルが地域のニーズにマッチするかが見えてきます。

たとえば、観光客が多く「地域の歴史に触れたい」というニーズがある場合、空き店舗を古民家カフェとして活用し、休憩しながら地元の伝統的な住環境を体験できるようにするのもひとつの方法です。

とくに地方では空き店舗の増加が注目されており、ニーズの把握がまちづくりの促進にもつながっています。

何が求められているのかを明確にして、空き店舗を有効活用する土台を築きましょう。

ステップ2:収支計画と事業モデルを設計する

次に、現実的な収支計画とビジネスモデルを設計します。

空き店舗の活用にかかるコストを想定して、収益化までの時間や、損益が発生するラインを明確にします。

収支計画を練るときは、次のコストを考慮すると良いでしょう。

- 初期投資

- 空き店舗のリノベーション費用

- 毎月の賃料

- 人件費

- 光熱費

収支計画と事業モデルを適切に設計することで、初期費用を抑えたり、早く収益化を達成したりできるようになります。

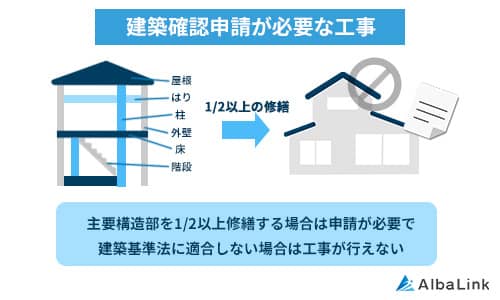

ステップ3:法規制の確認と許認可申請を行う

空き店舗を活用するには、契約・法規制の確認と、許認可の申請が欠かせません。

法律によって空き店舗の用途に制限があったり、事前に許可を得ないと事業を開始できなかったりするためです。

参照元:e-gov法令検索「都市計画法」

参照元:e-gov法令検索「建築基準法」

建物の用途変更や営業許可、補助金対象の要件など、地域や施設ごとに異なる規制・制度への対応を怠ると、後で営業停止を命じられる可能性があります。

必要な許認可や契約内容、自治体の制度などを確認して、事業を安定して運営できる基盤を作りましょう。

ステップ4:マーケティングを実施する

店舗の運営が開始したら、積極的にマーケティング活動を行い、集客とブランドの構築に力を入れましょう。

オープンしても利用客が訪れなければ、収益が低下してすぐに閉店することになってしまいます。

ターゲットに合わせた広告を行い、イベントの開催、クーポンの配布、SNSでの情報発信などを通じて、店舗の魅力や目的を伝えましょう。

広告を継続することで、口コミが広がり、利用客数の増加も期待できます。

空き店舗を活用してオープンした施設を長く運営するためにも、マーケティングはとても大切です。

ステップ5:収益を安定化させる

収益を安定化させるためには、改善と運営体制の整備を継続することが重要です。

お店や施設を開業した後も、顧客のニーズや需要は少しずつ変化します。

たとえば、飲食店の場合、ずっと同じメニューを提供していると飽きられてしまう可能性があるため、定期的に新メニューを開発したり、イベントを開催したりする必要があります。

売上状況や顧客の反応を定期的に分析し、改善しなければ、事業が停滞する可能性があるのです。

安定して収益を得るためには、常に状況を把握して、改善し続ける運営体制が求められます。

ステップ6:行政やまちづくり企業と連携する

事業の運営が安定してきたら、行政やまちづくり会社との連携支援体制を構築すると良いでしょう。

自治体やまちづくり会社は、空き店舗活用に関する補助金制度、PR支援、専門家による相談対応など、さまざまな支援を提供しています。

うまく活用することで、コスト負担を軽減し、地域全体としてのビジネス拠点づくりにも貢献することが可能です。

行政の補助を受けて初期費用を抑えつつ、まちづくり会社との連携でより広く自身の取り組みを発信することで、より多くの集客や地域の活性化を実現することができます。

行政やまちづくり会社と連携し、支援体制を整えることで、空き店舗活用は単なるビジネスではなく、地域活性化の一翼を担う取り組みになり得ます。

空き店舗活用を成功させる7つのポイント

空き店舗を活用して地域の活性化を図る取り組みが、全国各地で進められています。

空き店舗活用を成功されるためのポイントは、以下の7つです。

立地に合ったビジネスモデルを選ぶ

立地に合ったビジネスモデルを選定することは、空き店舗の活用においてとても重要です。

立地条件によって、集客可能なターゲット層や競合状況が大きく異なるため、地域のニーズと合致した事業を展開しなければ継続的な集客は難しくなります。

たとえば、学生が多い地域では、カフェやコワーキングスペース、若者向けの低価格かつおしゃれなショップを出店すると良いでしょう。

高齢化が進む地域では、無人販売や荷物預かり、トランクルームのような、日常生活を便利にするようなビジネスを展開するのもひとつの方法です。

空き店舗を活用するときは、立地に応じた需要を分析して、無理のないビジネスモデルを導入しましょう。

事業に必要な情報を吟味する

近年はさまざまな情報がインターネット上で発信されたり、至る所でセミナーが開催されたりしているため、たくさんの情報を入手できます。

自分の事業規模や地域に合わない情報を鵜呑みにすると、失敗リスクを高めてしまう恐れがあるため、必要な情報を取捨選択することを意識しましょう。

たとえば、地域密着型の小さなカフェを開業するために、全国展開しているチェーン店の事例をモデルにしても、地域の需要やスペースに合わず、早々に閉店することになるかもしれません。

空き店舗の活用では信頼できるデータや地域の事業者の声に耳を傾け、現実的な情報を取り入れる姿勢が重要です。

初期費用を抑えた計画を立てる

空き店舗活用の計画を立てるときは、初期費用とリスクを抑えることが大切です。

高額な設備を導入したり改装費用をかけたりしても、想定通りの集客が得られなければ赤字が続き、早期撤退に繋がるリスクがあるからです。

自販機や無人販売ショップのような初期投資がかからない事業を始めるのも良いですし、シェアキッチンのような人件費・管理コストを削減できる事業に取り組むのもおすすめです。

無理なく運営できる事業からスタートして、安定してきたら次の事業を展開するなど、長期的な経営を視野に入れましょう。

省力化運営を検討する

人手を確保するのが難しいときや、人件費を抑えたいときは、省力化運営を検討すると良いでしょう。

業務に携わる人の労力を少なくするため、無駄な工程を排除して業務を効率化し、生産性を向上させる運営方法のこと。

とくに小規模な事業者や個人オーナーにとっては、人件費や業務の効率が、利益確保に大きな影響を与えます。

省力化運営に取り組む場合は、空き店舗で次のような事業を始めるてみるのも良いでしょう。

- 無人販売店舗

- デジタル決済システムの導入

- 自動販売機型のカプセルトイの設置

- 予約システムやセルフオーダーを導入したカフェの運営

省力化の仕組みを導入することで、運営の手間を減らしながら収益性を高められます。

自治体の補助金を活用する

自治体によっては、空き店舗活用に関する補助金を用意しているところもあります。

自治体の補助制度を活用して、店舗改装、設備導入、販促活動などにかかる初期投資の負担を軽減するのも良いでしょう。

たとえば、大阪府東大阪市では、空き店舗の活用に対して最大80万円の補助金を用意しています。

制度を積極的に利用することで、コストを抑えつつ空き店舗を活用できます。

自身が出店を考えている自治体の補助金を、ぜひ調べてみてください。

専門家に相談する

空き店舗を活用するときは、自治体の窓口や不動産会社、弁護士などの専門家に積極的に相談すると良いでしょう。

空き店舗を活用するには、法律、建築、経営をはじめ、さまざまな項目をよく確認・検討する必要があります。

自分だけで申請書類を作成したり、事業の方針を考えたりすると、抜け漏れが発生して、事業の失敗や計画の遅れに繋がるかもしれません。

早い段階で各分野の専門家に相談して、確実に成果を得られるようにしましょう。

出口戦略も考えておく

事業を始める前に、撤退・事業譲渡・転用などの「出口戦略」を設計しておきましょう。

万が一事業に失敗して、突然赤字になったり、経営が困難になったりしたときに備えるためです。

赤字になってから焦って対策を始めると、誤った判断をして損失を拡大させてしまうかもしれません。

始める段階から「やめるとき」「切り替えるとき」の準備をしておくことが、安定した経営判断につながります。

活用しやすい空き店舗の最新情報を弊社LINEでキャッチ!

空き店舗には、スタートアップカフェや観光施設など、さまざまな活用の仕方があります。

うまく活用することで収益を得るだけでなく、地域の活性化にも貢献できるため、やりがいも感じられるでしょう。

しかし、事業選びや運営体制の構築など、考えることはたくさんあります。

投資を成功させるなら、活用しやすい空き店舗を見つけることが大切です。

訳あり物件の買取再販を手掛けるAlbaLink(アルバリンク)では、投資物件の情報をLINEで配信しています。

空き店舗の情報も配信しているので、気になる方はぜひLINEを登録してみてください。

まとめ

空き店舗の活用は、地域の資源を生かした収益化の手段として注目されています。

立地やニーズを的確に捉えて活用すると、高い収益性と地域貢献を両立できるでしょう。

しかし、収支計画の甘さや法的手続きの不備、運営後の収益維持の難しさといったリスクも伴います。

こうしたリスクを回避するには、最初から「利回りの高い物件」を見極めることが重要です。

利回りが高ければ、多少の空室や運営コストの増加があっても、安定した収益を維持しやすくなります。

そこでおすすめなのが、訳あり物件を専門に取り扱う買取再販業者AlbaLink(アルバリンク)です。

AlbaLink(アルバリンク)では、高利回りが見込める投資物件の紹介も行っています。

LINEでは活用しやすい空き店舗の情報も配信しているので、ぜひ活用してみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!