古い一軒家を賃貸に出すデメリットは?リスクを避けて収益化するコツも伝授

「古い一軒家を賃貸物件にして収益化したいけど、修繕費用や空室リスクが心配…」そんな不安をお持ちではありませんか?

築年数が経過した一軒家でも、うまく活用すれば安定した収入源となる可能性があります。

しかし、安定した収入源にするにはコストやリスクを正しく把握し、対策を講じることが不可欠です。

たとえば、リフォーム費用の発生や、断熱性の低さによる高い光熱費、旧耐震基準による構造的な不安など、古い物件ならではのデメリットが存在します。

そこで本記事では、古い一軒家の賃貸について、以下のような内容を解説します。

最後まで読むことで、物件選びから管理・運用までの注意点が明確になり、リスクを回避した上で、古い一軒家を収益化する方法が見えてきます。

そして、古い一軒家への投資は、適切な知識と準備があれば有効な不動産戦略の一つとなります。

弊社Albalink(アルバリンク)では、賃貸しやすく高利回りが見込める物件を厳選して紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

興味のある方は、ぜひLINEにご登録ください。

目次

古い一軒家を賃貸にする3つのコスト

古い一軒家を賃貸物件として活用する際には、さまざまなコストが発生することを理解しておく必要があります。

古い一軒家を賃貸として保有する場合にかかるコストとしては、主に以下の3つが挙げられます。

修繕・リフォーム費用

古い一軒家を賃貸として運用するとき、大きな負担のひとつが修繕やリフォームにかかる費用です。

築年数が経過した建物は、設備や構造部分の経年劣化が進んでいる可能性が高く、入居者にとって快適な住まいとするためには修繕が不可欠だからです。

たとえば、古い一軒家では給湯器やトイレの交換、内装のリノベーションが必要になるケースが多く、費用は数十万円にこともあります。

加えて、耐震性の向上やバリアフリー化など、現代の住宅基準に近づける対応も検討される場合もあります。

古い一軒家を賃貸するときは、修繕・リフォーム費用が発生することを想定したうえで、家賃設定やリターンを考えることが大切です。

維持・管理費用

古い一軒家を賃貸として保有する場合、修繕費以外にも、定期的な維持管理の手間とコストが発生します。

古い一軒家を放置すればするほど劣化が進み、将来的な修理費用が増大するリスクがあるからです。

維持管理の内容としては、次のようなものが挙げられます。

- 庭木の手入れ

- 外壁の清掃

- 雨どいの掃除

- シロアリ対策

- 屋根の点検

維持管理を怠ると、入居者トラブルや退去リスクも高まるため、管理会社の活用や定期的な点検を通して対策することが大切です。

ランニングコスト

古い一軒家では、断熱性や気密性が低いため、入居者の光熱費が高くなる傾向があります。

具体的には、夏はエアコンの効きが悪く冬は暖房が逃げやすいため、電気代やガス代が新築物件に比べて年間で数万円も差が出るケースがあります。

放置していると、退去や家賃の値下げ要求の原因にもなり得ます。

固定費が高くなることは、賃貸物件として選ばれにくくなる大きなデメリットとなりうるため、貸主としては対策を検討すべき項目です。

断熱材の追加や二重窓の設置といったリフォームを通じて性能を改善して、長期的な空室リスクの軽減や入居者の満足度の向上につなげましょう。

古い一軒家を賃貸にする3つのリスク

築年数の経った一軒家を賃貸物件として貸し出す際は、法的・構造的なリスクに十分注意する必要があります。

特に注意が必要なリスクは、以下の3つです。

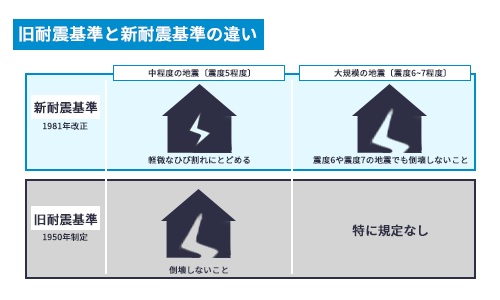

旧耐震基準である

古い戸建て住宅を賃貸に出す場合、1981年5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」に該当することは大きなリスクです。

旧耐震基準の建物は現行の耐震性能を満たしておらず、地震時に倒壊する可能性が高いとされているからです。

築古の一戸建てを賃貸物件として扱うなら、建物の耐震診断を実施して、必要であれば耐震補強工事を行うことが求められます。

また、家賃設定や契約条件に影響を及ぼす可能性もあるため、耐震性の有無を事前に開示しておく必要があります。

安心・安全な住まいの提供は、賃貸経営の基本といえるでしょう。

違法建築である

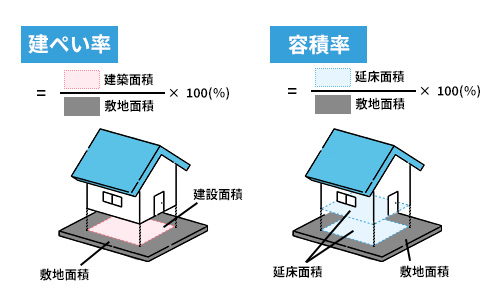

古い一軒家では、建築当時の基準や増改築の経緯により、違法建築になっていたり、建ぺい率・容積率オーバーしていたりと、法的リスクが潜んでいる場合があります。

建築基準法などの建築に関する法令や自治体の条例に違反して建てられた建築物

- 建ぺい率

- 敷地面積のうち、建築面積(真上から見たときの建物の水平投影面積)が占める割合

- 容積率

- 敷地面積に対する建物の延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合

違法建築や建ぺい率オーバーなどの問題は、賃貸契約を締結した後に発覚することもあり、トラブルや契約解除の原因となりかねません。

建築基準法に違反した建物では、建て替えや再利用ができない場合もあるため、長期的な資産価値にも悪影響を及ぼすでしょう。

登記簿や図面を元に、現在の状況との違いをチェックし、必要であれば不動産専門家に相談しておくことが大切です。

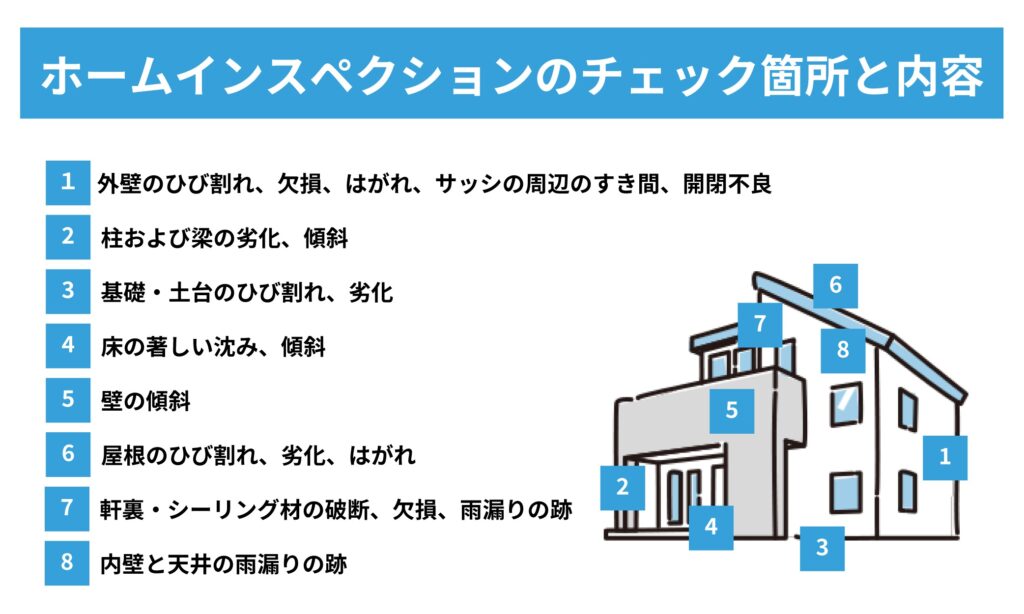

建物状況調査が行われていない

古い一軒家を賃貸する際に見落とされがちなのが、建物状況調査(インスペクション)の未実施です。

第三者の専門家が住宅の劣化や不具合を調査するもの。借主・貸主双方にとって安心材料になる。

借主が入居した後に故障が発生し、修繕費を巡るトラブルに発展するのを防ぐには、契約前にインスペクションを行い、リフォームが必要な箇所を事前に修繕しておくことが有効です。

また、建物の状態を明確にすることで、貸主・借主間の認識違いを減らし、賃貸借契約をスムーズに進められます。

建物状況調査の導入は、物件の魅力を高め、快適な住まいを実現するための重要なステップです。

古い一軒家の賃貸物件の3つのデメリット

古い一軒家を賃貸物件として活用するときは、いくつかのデメリットがあります。

主なデメリットは、以下の3つです。

不人気エリアは流動性が低下する

古い一軒家が駅から遠い、もしくは人気の低い地域にある場合、賃貸市場での流動性が著しく低下します。

なぜなら、立地が生活利便性や通勤・通学に直結し、入居希望者にとって重要な判断基準となるからです。

たとえば、駅から遠い物件では、通勤や通学に不便なため、ファミリー層や転勤者からの需要が極端に低くなるでしょう。

賃料を相場より下げても、なかなか借主が見つからないかもしれません。

駅遠・不人気エリアの物件は、駐車場付きであることをアピールしてデメリットをカバーしたり、地域の子育て支援や環境の魅力を訴求したりする工夫が求められます。

単に「空いている家だから貸す」のではなく、立地条件を踏まえた戦略を立てることが重要です。

将来的に売れにくくなる

古い一軒家を賃貸に出すことは、一時的な収益につながるものの、将来的に「貸せても売れない」状態に陥るリスクがあります。

なぜなら、築年数の経過や設備の劣化により、物件としての資産価値が下がり、買い手が見つかりにくくなる傾向があるためです。

土地の評価はあっても、建物にはほとんど価値が付かず、解体費用を理由に購入が敬遠されることもあるでしょう。

不動産会社に相談しても「売るより貸す方が現実的」と言われるケースは少なくありません。

「貸せても売れない状態」を回避するには、リノベーションによる価値向上や、賃貸中でも売却しやすい契約条件を整備することが重要です。

空室リスクが高まりやすい

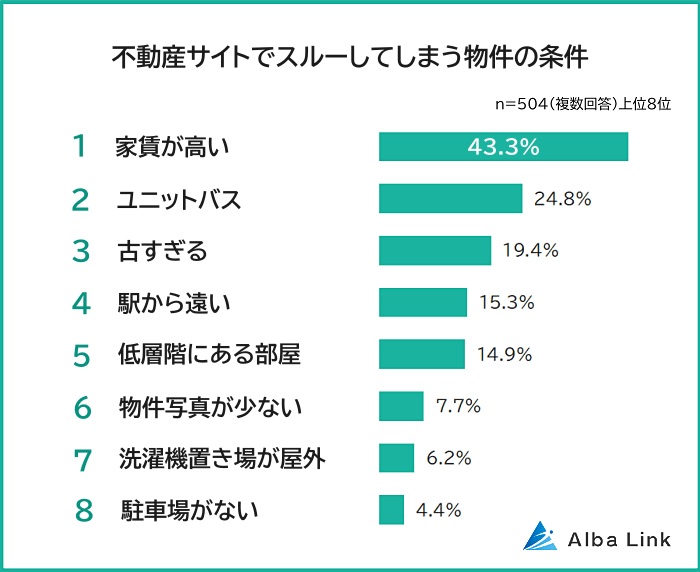

古い一軒家は、「入居したい」と感じる人が限られており、結果として空室リスクが高まる傾向があります。

その理由は、間取りや設備が現代のライフスタイルに合っていないことが多く、入居者の選択肢から外れやすいからです。

たとえば、和室が中心の物件や収納が少ない間取りでは、若年層や共働きファミリーにとって魅力に欠けると判断されやすいでしょう。

ペット可や駐車場付きといった希望条件に対応していない場合、検索段階で候補から除外されることもあります。

古い一軒家を賃貸するときは、ターゲット層を明確にしたうえで、必要なリフォームや条件の見直しを行うことが効果的です。

古い一軒家の賃貸でよくある3つの失敗パターン

古い一軒家を賃貸に出す際には、事前に気を付けるべき典型的な失敗パターンがあります。

主な失敗パターンは、以下の3つです。

リフォーム直後に雨漏りが発覚した

リフォーム直後に屋根の雨漏りが発覚するのは、築古物件でありがちな失敗のひとつです。

見た目の内装や設備ばかりに注目して、建物の構造部分や経年劣化のチェックを怠ると、雨漏りなどの問題が発生しやすくなります。

雨漏りが発生すると、入居者がすぐに退去したり、修繕費の負担がかかったりしてしまいます。

加えて、家賃収入の損失や信頼低下などのダメージも受けるかもしれません。

屋根や外壁、配管などの見えにくい箇所こそ、リフォーム前に専門業者の点検を依頼することが重要です。

近隣トラブルにより退去が続く

古い一軒家を賃貸に出すときは、近隣との町内会トラブルが、短期退去を招く原因になりることがあります。

なぜなら、地域密着型の住宅地では、町内会活動やゴミ出しルールなど決められており、入居者とのミスマッチが生じやすいためです。

せっかく入居しても、「町内会費が高額で納得できない」「慣習的な清掃活動に参加を求められた」などの理由で、契約期間未満で退去することになるかもしれません。

町内会トラブルによる短期退去を防ぐには、賃貸借契約を結ぶときに地域のルールや町内会の有無・参加義務を事前に説明し、借主の理解を得ることが重要です。

貸主が近隣との信頼関係を築き、入居者にとっても「地域と調和できる住まい」と感じてもらえるように工夫することが、快適な生活環境の維持につながります。

家主の対応遅れでクレームが発生する

古い一軒家の賃貸では、貸主の対応スピードが遅いことが原因で、入居者からのクレームが多発する場合もあります。

築古物件は経年劣化により設備の不具合やトラブルが発生しやすいため、早急な対応が求められます。

もし「給湯器が故障したのに修理まで1週間待たされた」「雨戸が外れて危険だったが、連絡しても放置された」といった事態になると、入居者の信頼を失い、退去につながるかもしれません。

対応の遅れを避けるには、管理会社との契約を見直したり、貸主自身が緊急時に迅速な対応を取れる体制を整えることが必要です。

入居者の声にすぐ反応し、生活トラブルを最小限に抑える努力が、結果的に物件の評判や家賃収入の維持にもつながります。

古い一軒家の賃貸を成功させる8つのポイント

古い一軒家を賃貸物件として活用する際は、古い物件ならではの注意点を押さえておく必要があります。

ここでは、築古の戸建て賃貸で押さえておくべき重要ポイントとして、以下の8つを解説します。

インスペクションを実施する

古い一軒家を安全に賃貸できるか確認するため、インスペクションと耐震診断を実施しましょう。

築年数が経過した物件では、経年劣化により建物の性能が低下しており、入居後のトラブルの原因になる可能性があります。

住宅の性能や耐震性が確認できれば、借主にとっても良い判断材料になり、入居募集時の魅力向上にもつながります。

オーナーのリスクを最小限に抑えるためにも、専門業者による建物診断を受けるようにしましょう。

ライフラインを確認する

古い一軒家を賃貸するときは、水道・電気・ガスといったライフラインの状態も確認しましょう。

なぜなら、設備の老朽化は快適な生活に直結し、修理費用やクレーム発生の原因になるからです。

ライフラインの確認を怠ると、賃貸開始後に設備が故障してしまい、退去とともに敷金トラブルにまで発展する可能性があります。

契約前に点検を受け、必要に応じて設備を交換すると良いでしょう。

加えて、定期的な点検やメンテナンス体制も整えておくことで、長期的に安定した賃貸経営を実現できます。

周辺環境のヒアリングを行う

古い一軒家は集合住宅と異なり、周辺環境や近隣との関係が入居者の満足度に影響することがよくあります。

町内会の参加やゴミ出しルール、騒音問題など、地域独自のルールを把握しないまま貸し出すと、思わぬトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。

事前に近隣エリアやエリア環境の調査をしていないと、近隣トラブルが原因で、入居者がすぐに退去してしまうかもしれません。

事前に近所の住民や自治会にヒアリングし、情報を入居希望者に丁寧に伝えて、トラブル回避と入居継続につなげましょう。

契約形態を確認する

古い戸建てを賃貸に出すときは、賃貸借契約の形式を慎重に選ぶ必要があります。

- 普通借家契約

- 借家契約のなかでもとくに一般的な契約の形式。契約期間満了後も借主の希望により契約が更新され、貸主からの契約更新の拒否には「正当な事由」が必要。

- 定期借家契約

- 定められた契約期間が満了すると、更新することなく契約が終了する形式。

たとえば、普通借家契約では長期間の契約継続が前提となり、安定した収入を得られます。

一方で、途中での売却や用途変更が難しくなる可能性があるため、他の用途への変更がしにくいかもしれません。

定期借家契約であれば、契約期間を限定でき、将来的な活用変更や売却もしやすくなります。

契約条件の明確化と、リスクに応じた契約形態の選択が、安定した賃貸運営には欠かせません。

支援制度や補助金を活用する

古い住宅を改修して賃貸に出す際は、自治体の補助金や支援制度の活用を検討すると良いでしょう。

特に耐震補強やバリアフリー改修などに対して、都道府県や市区町村が補助金を支給している場合があります。

たとえば、京都府では、一定の条件を満たした木造住宅の耐震改修を対象とした、補助金制度を用意しています。

参照元:京都府ホームページ「京都府木造住宅耐震改修等事業費補助について」

自治体の制度を活用すれば、初期費用の負担を抑えつつ、性能面の向上や物件の魅力強化が図れます

情報は自治体のホームページや空き家バンク、管理会社を通じて確認できるので、ぜひ活用してみてください。

専門家に相談する

古い一軒家を賃貸するには、多くの専門的な知識が必要です。

契約内容、リフォームの必要性、耐震性、空室対策、トラブル対応など、個人だけで対応するには限界があります。

専門家に相談しながら準備を進めることで、スムーズに古い一軒家を回収し、入居者を見つけやすくなるでしょう。

経験豊富な専門家と連携することで、トラブルを事前に防ぎ、物件の魅力を最大限に引き出せるのがメリットです。

悩んだときは、専門家の意見を積極的に取り入れてみましょう。

複数の賃貸方法を検討する

通常の賃貸以外にも、民泊やシェアハウスなども検討することで、収益性や入居率の向上が図れます。

たとえば、観光地にある一戸建てであれば、民泊として運用することで、月単位ではなく日単位の収益が見込める可能性があります。

地方や大学近くでは、若者向けのシェアハウスとして再活用するのも良いでしょう。

地域のニーズや物件の特徴に応じて柔軟に活用方法を変えることが、空室対策や経営の安定化に効果的です。

出口戦略も立てておく

古い一軒家を賃貸に出すときは、将来的な「出口戦略」も合わせて計画しておくことが大切です。

賃貸経営を続ける中で、老朽化やエリアの変化により、収益が下がったり維持が難しくなる可能性があります。

収益が下がってから慌てて次の計画を考え始めたのでは、対応が遅れてしまい、損失が拡大するかもしれません。

古い一軒家を賃貸するときは、事前に「5年間賃貸した後は売却する」「一定年数でリノベーションして再募集」などの方針を立てておくことで、柔軟な対応が可能になります。

賃貸用の古い一軒家を探すなら弊社LINEの活用を!

古い一軒家を賃貸するときは、不人気エリアでは入居者が見つかりにくかったり、貸せても売却が難しかったりと、さまざまなデメリットを考慮する必要があります。

リフォームや維持管理の費用もかかりやすいため、「古い一軒家を賃貸するのは難しそう」と感じる方もいるでしょう。

そんなときは、初めから利回りの良い物件に投資するのもひとつの方法です。

弊社Albalink(アルバリンク)では、利回りの高い未公開物件情報をLINE登録者限定で配信しています。

古い一軒家の賃貸を考えている方も、ぜひAlbalink(アルバリンク)のLINEをチェックしてみてください。

まとめ

古い一軒家を賃貸に出すことは、空き家を有効活用できる魅力的な手段です。

ただし、修繕費や維持管理のコスト、法的リスク、入居者の確保の難しさなど、多くの課題を伴います。

リスクを回避するためには、物件の状態を事前にしっかりと把握し、インスペクションや耐震診断を実施することが重要です。

古い一軒家を賃貸に出すことが難しいときは、利回りの高い物件に買い替えるのも良いでしょう。

収益性の高い物件であれば、多少のリスクがあってもトータルで利益を出せる可能性が高くなります。

訳あり物件専門の買取業者であるAlbalink(アルバリンク)では、利回りの高い投資向け物件の紹介も行っています。

古い一軒家の賃貸に興味はあるけれど不安も多いという方は、まずはAlbalink(アルバリンク)のLINEに登録し、有益な物件情報を受け取ってみてはいかがでしょうか。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!