やってはいけない空室対策5選!逆効果となる理由やおすすめのアイデアをご紹介

「空室が埋まらず、家賃収入がどんどん減っていく…」

「空室が長引くたびに家賃を下げているけれど、効果があるのか不安…」

そんな悩みを抱える不動産オーナーや投資家の方は少なくありません。

空室を早く解消したい一心で、思いついた対策をすぐに実行してしまう方も多いですが、実は“やってはいけない空室対策”が存在します。

焦って打った対策が、かえって入居率の低下や資産価値の下落、さらにはトラブルの原因となることもあるのです。

特に、家賃を相場より大きく下げたり、入居条件を過度に緩和したりといった行動には注意が必要です。

この記事では、空室対策において避けるべき落とし穴と、その代わりに実践すべき効果的な方法を以下の見出しで解説します。

最後まで読むことで、間違った対策によるリスクを回避し、効果的かつ継続的な空室改善のための具体的な行動が明確になります。

やってはいけない空室対策5選

空室を早く埋めたいと焦るあまり、逆効果になる対応をしてしまう不動産オーナーも少なくありません。

間違った方法を選んでしまうと、収入の安定どころか物件価値の低下や既存入居者の退去につながる恐れさえあります。

この章では、代表的な失敗例を取り上げ、その理由を詳しく解説します。

相場を無視して家賃を下げる

家賃を大きく下げればすぐに入居が決まると考えるのは危険です。

実際には、値下げしても空室が解消されないケースが少なくありません。

ここではその理由として、以下の2点を挙げていきます。

- 家賃を下げても入居が決まるわけではない

- 家賃下落が資産価値を下げるリスクがある

理由1)家賃を下げても入居が決まるわけではない

家賃が低ければ入居者がすぐ見つかる、という思い込みは現実と異なります。

入居希望者はポータルサイトなどで複数の賃貸物件を比較し、総合的に判断しています。

そのため、家賃が多少安いだけでは「住みたい」という決定打にはなりにくいのです。

例えば、ペットを飼いたい人にとっては「ペット可かどうか」が重要であり、高齢者であればバリアフリー設備や安心できるセキュリティが優先されます。

つまり、ニーズの多様化に応じた対策を取らなければ、空室解消は進みません。

このことからも、空室対策は値下げではなく、物件の魅力を高める工夫に力を入れることが効果的だといえます。

理由2)家賃下落が資産価値を下げるリスクがある

賃貸経営における物件の評価額は、将来的な家賃収入を基に算出されることが多いです。

これを「収益還元法」と呼び、投資用不動産の価格算定に広く用いられています。

不動産の評価方法のひとつで、その不動産が将来生み出すと期待される収益を基準に価値を算出する方法です。

主に賃貸マンションやオフィスビル、商業施設などの収益物件の価格を評価する際に用いられます。

つまり、家賃を下げることは直接的に物件の価値を低下させる行為に等しいのです。

例を挙げましょう。

月5万円の家賃を4.5万円に値下げすると、年間収入は60万円から54万円へ減ります。

利回りを6%と仮定した場合の評価額は以下の通りです。

| 家賃(月額) | 年間収入 | 想定利回り6%での評価額 |

| 50,000円 | 600,000円 | 約1,000万円 |

| 45,000円 | 540,000円 | 約900万円 |

このように、わずかな値下げでも資産評価額が大きく低下する恐れがあります。

将来の売却や追加融資を検討する際に不利になるため、短絡的な家賃調整は経営全体の安定を脅かしかねません。

結論として、値下げは最終的な選択肢にとどめ、まずは他の改善策を模索する姿勢が重要です。

入居条件を過度に緩和する

空室を早く埋めたいあまり、入居条件を大幅に下げてしまうと逆効果になることがあります。

一時的には成約に結びついても、入居者の属性によっては長期的な経営リスクが増してしまうからです。

詳しい理由について、ここでは以下の2点に焦点を当てて解説していきます。

- 属性リスクが滞納やトラブルに繋がる

- 周辺住民や既存入居者に悪影響を及ぼす

理由1)属性リスクが滞納やトラブルに繋がる

入居条件を下げると、家賃支払いが不安定な人やマナーを守らない入居者が契約する可能性が高くなります。

その結果、家賃滞納や騒音トラブル、共用部分の使い方をめぐる問題が起こりやすくなり、オーナーの負担が増えてしまうのです。

例えば、保証会社の利用を省いた状態で「保証人不要」とした場合、万が一滞納が発生すると回収は困難になります。

また、深夜に音楽を大音量で流すなどの行為があれば、周辺住民からの苦情も相次ぎ、物件の評判が悪化するでしょう。

こうしたリスクは一度発生すると長期間にわたり尾を引きます。

条件を過度に緩和するのではなく、信頼性を重視した入居者選定を行うことが、安定経営への近道となります。

理由2)周辺住民や既存入居者に悪影響を及ぼす

新規入居者がマナーを守らなければ、既存の入居者や周辺住民の満足度が低下し、結果として退去が増える原因になります。

物件の雰囲気が悪くなれば「住みづらい」という印象が広まり、入居希望者が減る悪循環に陥りかねません。

たとえば、ゴミ出しルールを守らない、駐輪場を無断で使用する、といった行為は小さなストレスでも積み重なることで大きな不満につながります。

さらに、トラブルが口コミやSNSに広がれば、新しい入居希望者にも悪い影響を与えてしまいます。

結果的に、空室を埋めるつもりで行った条件緩和が、退去増加を招くリスクへとつながります。

入居者の質を維持することが、長期的に安定した家賃収入を確保するために欠かせない判断です。

費用対効果を考えないリフォームを行う

老朽化した物件を改善するためにリフォームを検討するのは有効ですが、費用対効果を無視して実施すると経営を圧迫するだけになります。

ここでは、なぜ費用対効果を考えないリフォームをしてはいけないのか、その理由として以下の2つのポイントを解説していきます。

- 回収できない投資が空室期間を延ばす

- ターゲットに響かない設備導入で失敗する可能性が高い

理由1)回収できない投資が空室期間を延ばす

過剰なリフォームは、投資が回収できないばかりか、工事期間中の空室が長引く要因にもなります。

工事をしている間は入居募集ができず、家賃収入がゼロになるからです。

たとえば、300万円をかけて全面改修をしたとしても、家賃を月5,000円しか上げられなければ回収に50年かかってしまいます。

これでは投資効率が悪く、経営を圧迫する結果になります。

工事規模を適切に見極めることで、コストを抑えつつ魅力を高めることは十分可能です。

部分的な修繕や清掃だけでも印象が改善されるケースは多くあります。

要するに、リフォームは「必要最小限で効果を最大化する」視点で取り組むべきでしょう。

設備投資の回収期間の目安や計算方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

理由2)ターゲットに響かない設備導入で失敗する可能性が高い

入居者層を考慮せずに設備を導入すると、期待した効果が得られないことがあります。

単身者向け物件で豪華な浴室を導入したり、ファミリー層向けエリアに狭い間取りを維持したまま最新設備を追加しても、入居希望者のニーズには合いません。

たとえば、単身者にとっては宅配ボックスや無料のインターネット環境が魅力的であり、ファミリー層にとっては収納力や安全性の高いインターホンの方が重視されます。

導入する設備がターゲットの希望とずれていれば、コストをかけても効果が薄いのです。

結論として、入居者が求める要素を把握したうえでリフォームを検討することが欠かせません。

ターゲット分析を行わずに進める工事は、経営リスクを増やすことになるでしょう。

既存入居者への配慮に欠ける行動をとる

新規入居者を増やすことに注力するあまり、既存入居者への配慮を軽視すると、かえって空室を増やす原因になります。

その理由として、主に以下の2点が挙げられます。

- 新規入居者の優遇が既存入居者の離反を招く

- 事前確認のないルール変更で不安を煽る

理由1)新規入居者の優遇が既存入居者の離反を招く

新規入居者を優遇してしまうと、長く住んでいる入居者との間に不公平感が生まれます。

たとえば、新規募集だけ敷金礼金ゼロにする、あるいは家賃を相場より下げると、既存の入居者は「自分は損をしている」と感じるのです。

こうした心理的不満は、更新のタイミングで退去につながりやすくなります。

入居者の退去は、単に収入が減るだけでなく、原状回復の工事費や募集広告のコストも発生します。

そのため、短期的な空室解消を目的とした優遇策が、長期的な経営悪化の原因となるケースは少なくありません。

また、不公平感は口コミやSNSに広がることもあり、物件の評判を落とす危険もあります。

これでは新規の入居希望者にも悪影響を与えかねません。

結論として、新規募集の条件設定は既存入居者とのバランスを踏まえて慎重に行うべきであり、安易な優遇策は避ける必要があります。

理由2)事前確認のないルール変更で不安を煽る

マンションやアパートでは、共用部分の利用ルールやゴミ出し方法、防犯の仕組みなど、入居者が安心して暮らすための取り決めが数多く存在します。

しかし、これらを突然変更すると、入居者は不安や不満を感じ、退去を検討する引き金になるのです。

たとえば、駐輪場の利用料金を急に変更したり、ゴミ置き場の使用方法を一方的に変えたりすると、「オーナーは入居者の生活を考えていない」という印象を与えます。

また、共用設備の利用制限や管理会社からの一方的な通知も、信頼関係を損なう原因になり得ます。

こうした変更は事前の説明と合意形成が不可欠です。

入居者にアンケートを実施したり、掲示板で意見を募ったりするだけでも「意見を尊重してくれている」と感じてもらえます。

結局のところ、入居者の信頼は賃貸経営の基盤です。

ルール変更は慎重に進め、入居者の声を取り入れる姿勢が安定経営につながります。

管理会社の提案を鵜呑みにする

管理会社はオーナーのパートナーでありながら、その利益構造は必ずしも一致していません。提案をそのまま受け入れると、オーナーにとって不利益となるケースもあるため注意が必要です。

ここではその理由として、以下の2点を解説していきます。

- 管理会社の収益構造とオーナー利益にはズレがある

- 提案ありきのリフォームで損をする

理由1)管理会社の収益構造とオーナー利益にはズレがある

管理会社は管理手数料やリフォーム工事の発注によって利益を得ています。

そのため、提案内容が必ずしもオーナーの収益性と一致しているとは限りません。

たとえば、必要性の低い設備交換や高額な工事を勧められるケースもあります。

実際、築年数が経った物件で「全面リノベーションをしなければ入居者は決まらない」と言われても、周辺相場を考えればそこまでの投資が不要な場合もあります。

むしろ、部分的な修繕や募集広告の改善だけで十分効果が得られることもあるのです。

オーナーが提案をそのまま受け入れてしまうと、無駄なコストが発生し、家賃収入に対する利益率が悪化してしまいます。

経営の視点で考えれば、提案を精査し「何が本当に必要か」を見極めることが欠かせません。

理由2)提案ありきのリフォームで損をする

管理会社が提案するリフォームは、自社の利益を優先している場合もあります。

例えば、入居者ニーズを十分に調査せずに高額な工事を行い、結果として家賃を上げられずに空室が続くといった失敗例は珍しくありません。

仮に、単身者向けのマンションで高額な対面式キッチンを導入したとしても、多くの希望者にとっては不要な設備です。

その場合、投資に見合う効果は得られず、収支を圧迫するだけとなります。

こうした事態を避けるためには、提案を受けた際に複数の見積もりを取り、第三者の意見を参考にすることが有効です。

また、周辺の賃貸物件と比較してどの設備が本当に効果的なのかをリサーチする姿勢も重要です。

結論として、管理会社の提案を鵜呑みにするのではなく、自分の経営方針と照らし合わせて判断することが、賃貸経営を安定させる秘訣です。

おすすめの空室対策のアイデア5選

やってはいけない空室対策を理解したうえで、効果的に入居者を集めるためには正しい方法を選ぶことが重要です。

無駄な費用をかけず、ターゲットのニーズに合った工夫を取り入れることで、物件の魅力を高めることができます。

ここでは、実践的で成果につながりやすい対策を紹介します。

募集広告を最適化し写真を刷新する

入居希望者が最初に目にするのは募集広告です。

広告の質が低ければ、どれほど立地や条件が良くても興味を持たれません。

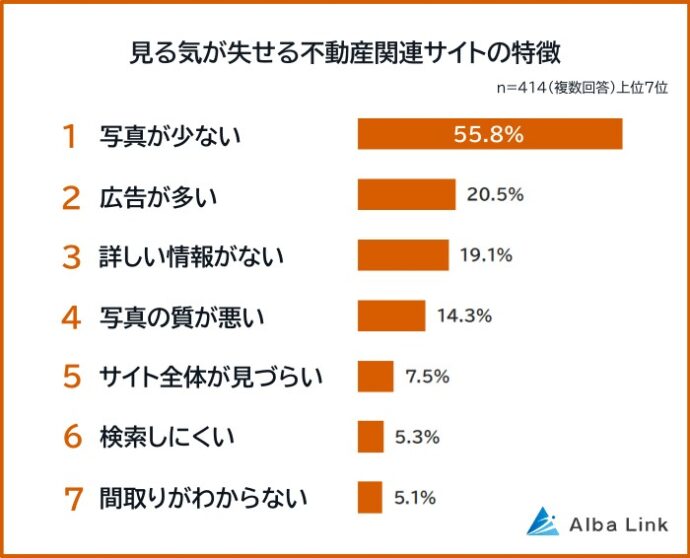

アルバリンクの調査でも、写真が少ない不動産情報サイトは「見る気が失せる」と、55%以上の人が回答しています。

そこで効果的なのが、情報の見直しと写真の刷新です。

写真は部屋を広く明るく見せる工夫を凝らし、窓を開けて自然光を取り入れると印象が大きく変わります。

加えて、周辺環境や共用部分も撮影しておくと生活のイメージが湧きやすくなります。

文章も「駅徒歩5分」「Wi-Fi完備」など、入居希望者が重視する条件を分かりやすく伝えることが重要です。

たとえば、同じ部屋でも暗い写真と明るい写真では内見希望数に差が出ます。

プロカメラマンに依頼せずとも、スマートフォンで工夫するだけでも十分改善できるでしょう。

広告は物件の「第一印象」を決める大切な要素です。

低コストで実行でき、反響が大きく変わるため、最優先で取り組む価値があります。

敷金・礼金・仲介手数料を調整する

経済的な初期負担を軽くすることは、入居希望者にとって大きな魅力になります。

特に近年は「敷金・礼金ゼロ」や「仲介手数料半額」といった条件が人気を集めています。

もちろん、これらをゼロにすることが必ずしも正解ではありませんが、柔軟に調整することで応募数を増やすことができます。

入居者にとっては初期費用が下がれば契約のハードルが低くなります。

一方で、オーナーにとっては一時的な収入が減る可能性もありますが、その分長期的に家賃収入を得られるメリットがあります。

例えば、礼金を1か月分からゼロに変更することで、成約スピードが速まるケースも少なくありません。

さらに、仲介会社への手数料を上乗せすることで、営業担当者が物件を優先的に紹介してくれる可能性も高まります。

要するに、費用の調整は単なる値引きではなく「契約率を上げるための戦略」です。

空室期間が長引くリスクを考慮すれば、柔軟な対応は十分に価値があるといえます。

内見時の印象を高めるホームステージングを行う

内見は入居希望者が「住みたいかどうか」を最終判断する重要な場面です。

ここで好印象を与えられるかどうかが成約率を大きく左右します。

そのために有効なのが、家具や小物を配置して生活感を演出する「ホームステージング」です。

家具を配置することで、空っぽの部屋よりも実際の生活イメージを持ちやすくなります。

特にワンルームや1LDKでは、ベッドやテーブルを置くことで部屋の広さを実感しやすくなる効果があります。

照明やカーテンを工夫するだけでも印象は大きく変わります。

例えば、同じ間取りでも、空室のまま案内するより、シンプルな家具を配置した方が「ここなら快適に暮らせそう」と感じてもらえます。

これにより内見後の成約率が高まるのです。

ホームステージングは比較的低コストで実施でき、短期間で成果を出せる方法です。

空室期間を短縮する即効性のある対策として、積極的に活用する価値があります。

スマートホーム設備を導入する

近年は利便性や安全性を重視する入居希望者が増えており、スマートホーム設備は差別化につながります。

特に以下のような設備は、競合物件との差を生み出す要素となるでしょう。

- スマートロック

- モニター付きインターホン

- 防犯カメラ

- 無料インターネット など

スマートロックは鍵を紛失するリスクを減らし、防犯性能を高めます。

無料のインターネット回線は、特に学生や単身者にとって魅力的で、多少の家賃上昇にも納得して契約するケースがあります。

例えば、月数百円程度の追加コストでWi-Fiを提供すれば「便利でお得」という印象を与えられ、結果的に長期入居につながる可能性があります。

結論として、スマートホーム化は初期投資こそ必要ですが、継続的な競争力を生む設備改善であり、費用対効果の高い施策だといえます。

管理会社や仲介会社を見直す

空室が長引く場合、管理会社や仲介会社の対応に問題があるケースも少なくありません。

広告掲載の質や営業姿勢、入居希望者への対応スピードが不十分だと、せっかくの物件も埋まりにくくなります。

そこで有効なのが、管理会社や仲介会社を見直すことです。

複数の会社を比較し、反響数や成約率の違いを確認すれば、自分の物件に合ったパートナーを選びやすくなります。

例えば、以下のような空室対策のサービスを行っている不動産会社に相談するのも一つの手です。

参照元:OLDSTAR株式会社

また、インターネット広告やSNSで積極的に情報を発信している会社を選ぶことも有効です。

例えば、同じ家賃条件でも、営業担当者が熱心に物件を紹介してくれるかどうかで成約のスピードは大きく変わります。

仲介会社のやる気を引き出すために、広告料を調整するのも一つの方法です。

最終的に、管理や仲介の質は空室対策に直結します。

信頼できる会社と協力し、戦略的に動くことで、空室の悩みは大きく改善されます。

以下の記事では、管理会社選びのコツを丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

空室対策の成功ポイント5選

空室を減らすための具体的な施策は数多くありますが、それらを効果的に活かすためには成功のためのポイントを押さえることが大切です。

経営全体を見渡し、長期的に安定した家賃収入を確保するための考え方や行動指針を理解することで、判断を誤るリスクを下げることができます。

ここでは、空室対策を成功させるために重要な5つのポイントを紹介します。

まず物件を自己分析する

空室対策を考えるうえで最初に取り組むべきは、物件の自己分析です。

強みと弱みを正しく把握することで、改善すべき点が明確になり、無駄な費用をかけずに効果的な施策を実行できます。

自己分析の方法としては、築年数や立地条件、間取り、周辺環境、設備の状態などを細かく整理することが重要です。

例えば「駅から徒歩10分以内だが築30年以上」といった特徴を捉えることで、ターゲットとなる入居者層をイメージしやすくなります。

また、自己分析には数字を用いた収支の把握も欠かせません。

現在の家賃設定と経費を確認し、収益性にどの程度余裕があるかを明らかにすることで、投資可能な予算やリフォームの範囲を判断できます。

以下のような表にまとめると整理しやすくなります。

| 項目 | 内容例 |

| 築年数 | 28年 |

| 立地 | 駅徒歩7分、周辺にスーパーあり |

| 家賃設定 | 6万円(相場6.2万円) |

| 強み | 利便性が高い、生活環境が充実 |

| 弱み | 設備が古い、外観が老朽化 |

このように自己分析を行うことで、「外観改善に予算を優先すべき」「家賃は相場より低めに設定する必要はない」といった判断がしやすくなります。

結論として、自己分析は空室対策の出発点であり、経営改善の基礎となります。

なお、正確な自己分析を行うには、綿密な収支シミュレーションが欠かせません。

以下の記事では、収支計画書の作成方法についてわかりやすく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

競合物件を分析して方向性を定める

自己分析の次に重要なのは、周辺の競合物件を調査することです。

入居希望者は必ず複数の物件を比較検討するため、競合との違いを理解しないままでは的確な戦略を立てることができません。

競合分析の際は、以下の項目を調べ、自分の物件と比較することが必要です。

- 家賃

- 敷金・礼金

- 設備

- 築年数

- 立地条件 など

たとえば、同じエリアで同等の家賃でも、他物件には宅配ボックスや無料Wi-Fiが整っているのに自分の物件にはない場合、それが空室原因となっている可能性があります。

分析結果をもとに「自分の物件は家賃を下げるべきか、それとも設備を追加すべきか」といった方向性を決定しましょう。

比較の際には表を作成すると、判断がより明確になります。

| 項目 | 自物件 | 競合物件A | 競合物件B |

| 家賃 | 6万円 | 6.2万円 | 5.8万円 |

| 設備 | 風呂・トイレ別 | 無料Wi-Fi・宅配ボックス | モニター付きインターホン |

| 築年数 | 28年 | 20年 | 25年 |

| 立地 | 駅徒歩7分 | 駅徒歩8分 | 駅徒歩5分 |

このように比較することで、自物件に不足している要素や差別化できるポイントが見えてきます。

したがって、競合分析は「何を改善すべきか」を明確にするための最も効果的な方法であるといえます。

オンライン接客とVR内見を活用する

入居希望者の行動は年々変化しており、インターネット上で情報収集を終えるケースが増えています。

そのため、オンライン接客やVR内見を導入することで、成約のチャンスを広げられます。

オンライン接客とは、仲介会社の担当者やオーナーがビデオ通話を用いて物件説明を行う方法です。

遠方からでも部屋の様子を確認できるため、地方在住者や忙しい社会人にとって大きなメリットになります。

VR内見は、360度カメラで撮影した室内映像をネット上で確認できる仕組みです。

これにより、実際に訪問しなくても生活イメージを具体的に持ってもらえます。

たとえば、遠方の学生が進学先の部屋を探す際に、現地を訪れる時間がなくてもVR内見で確認できれば、契約につながりやすくなります。

導入には一定の費用がかかるものの、ポータルサイトにVR内見を掲載することで、写真だけの物件よりも反響数が増えるなど、広告効果は抜群です。

結果として、入居までの期間短縮につながるのです。

入居者アンケートと意見箱を活用する

既存入居者の声は、空室対策の宝庫です。

実際に住んでいる人の意見を取り入れることで、退去防止と新規入居促進の両方に役立ちます。

アンケートを行えば「宅配ボックスが欲しい」「駐輪場を整理してほしい」といった具体的な要望が集まります。

これらは大規模な投資を必要とせず、満足度向上に直結する改善が多いのです。

また、共用部分に意見箱を設置しておくことで、日常的な不便や問題を早期に把握できます。

入居者は「声を聞いてもらえている」と感じ、信頼感が増すでしょう。

結論として、入居者の声を経営に反映する姿勢は、退去を防ぎ、長期的な入居率向上につながります。

情報収集でプロの知見を活用する

最後に欠かせないのが、専門家からの情報収集です。

管理会社や仲介会社、不動産投資セミナーなどを通じて、最新の市場動向や効果的な対策を学ぶことで、誤った判断を防げます。

不動産市場は常に変化しており、地域の需要や入居者のニーズも時代によって異なります。

たとえば、近年はテレワークの普及により「広めの部屋」「高速インターネット完備」が重視される傾向が強まっています。

こうした変化に対応できなければ、競合に遅れを取ってしまいます。

また、複数の管理会社や不動産会社の提案を比較することも重要です。

同じ課題に対して異なる解決策が示されることもあり、判断の幅が広がります。

結論として、専門家の知見を積極的に取り入れる姿勢は、オーナー自身の判断力を高め、長期的に安定した賃貸経営を実現するための大きな武器となるでしょう。

なお、当アルバリンクでも、物件担当者や提携の士業から専門的なアドバイスが受けられるサービスを行っています。

戸建て投資を検討している方は、ぜひ公式LINEをチェックしてみてください。

まとめ

空室対策を考えるうえで重要なのは、焦って間違った判断をしないことです。

家賃を安易に下げたり、条件を緩和したりといった対策は、一見効果的に見えても長期的には資産価値や収益を下げる原因となります。

むしろ「やってはいけない空室対策」を避けることが、安定した賃貸経営を続ける第一歩です。

その一方で、効果的な空室対策としては、募集広告の改善や初期費用の調整、ホームステージングやスマートホーム設備の導入などが挙げられます。

これらは比較的低コストで実施でき、入居者のニーズに合致すれば成約率を高める即効性があります。

また、管理会社や仲介会社の見直しも有効であり、協力体制を強化することで空室解消のスピードが変わってきます。

さらに、成功ポイントとしては、物件や競合の分析、オンライン接客やVR内見の導入、入居者の声を反映した改善、そして専門家からの知見を取り入れることが欠かせません。

これらを意識すれば、対策の優先順位を明確にし、戦略的な判断が可能となります。

結局のところ、空室対策は単なる小手先の工夫ではなく、経営全体を見据えた意思決定の積み重ねです。

正しい方法を選び、入居者にとって魅力ある物件を維持することで、長期的に安定した家賃収入を得られるでしょう。

なお、アルバリンクでは、利回りの高い投資用物件の紹介を行っており、空室リスクに悩むオーナーの強い味方となります。

まずはLINE登録を通じて、あなたに合った物件情報をチェックしてみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!