【0円物件を買ってみた結果…】体験談や損得が決まるポイントを解説

「0円物件への投資って、本当に大丈夫なの?」と感じる方は多いでしょう。

0円というインパクトある価格に惹かれても、「なぜ無料なのか?」「後から大きな出費が発生するのでは?」と不安になりますよね。

実は、0円物件は優れた投資対象になる可能性を秘めており、上手に活用すれば高利回りの投資物件になるかもしれません。

一方で、想定以上のリフォーム費用の発生や、売却の難しさなどのリスクも存在します。

物件の状態や法律の条件、立地などをしっかりと見極め、事前にリスクを把握しておくことが大切です。

本記事では、以下のようなポイントを丁寧に解説します。

最後まで読むことで、「0円物件って危なそう…」という漠然とした不安が、「投資対象の選択肢に入れれもいいかも」と、前向きな気持ちへ変わるはずです。

なお、弊社Albalink(アルバリンク)では、比較的価格の安い未公開物件を紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

LINEに登録していただければ、高利回りを期待できる物件の情報をチェックしたり、物件について質問したりすることが可能です。

この機会にぜひ、LINEを登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

0円物件はお宝?それとも地雷?どうなるかは「条件次第」

0円物件と聞くと「無料で家が手に入るなんてお得!」と感じますが、実際には大きなリスクも伴います。

うまく条件を見極められれば利益を得られますが、判断を誤ると、修繕費や固定資産税などの維持費が重くのしかかるかもしれません。

ここでは、0円物件について次のようなことを解説します。

上手く活用できれば大きな利益!でも見誤れば重荷に。

0円物件は、条件次第で大きな利益を生む可能性があります。

不動産投資の一環として、上手に活用すれば、リノベーションによる再販や賃貸による収益化が期待できるでしょう。

しかし、物件の選定に失敗すると、管理や修繕に高額なコストが発生し、費用面での負担が重くのしかかります。

老朽化が進みすぎて修繕費が膨大になり、資金を準備できず、最終的に解体することになる可能性もあるのです。

0円物件には魅力もリスクも存在するため、利用目的や資金計画、地域の需要などを考慮したうえで総合的に判断することが重要です。

0円物件に投資する利点については、「0円物件で投資する5つのメリット」で解説しています。

収支シミュレーションによる投資判断が成功と失敗の分かれ道

0円物件を取得するときは、事前の収支シミュレーションがとても重要です。

初期費用が「ゼロ」に近いからといって、必ずしも利益につながるとは限らず、失敗するリスクもあります。

なぜなら、物件の価格は0円でも、不動産投資には次のような費用がかかるからです。

- 登記・契約手続き

- リフォーム費用

- 司法書士や不動産会社への依頼料

- 不動産取得税・固定資産税

- 維持費

不動産投資に必要な費用を含め、ランニングコストまで想定したシミュレーションを行うことで、失敗の可能性を大きく下げられます。

「0円」という言葉に飛びつく前に、必要なコストと収益のバランスを可視化して、専門家とも相談しながら冷静に判断すること大切です。

シミュレーションについては、「0円物件を買う前に必ずやるべきは「シミュレーションと調査」」でも解説しています。

実際に「0円物件を買ってみた」人のリアルな体験談

不動産投資をしている投資家のなかには、実際に0円物件を購入した人もいます。

今回は、50代から不動産投資を始めたKさんの事例を紹介します。

Kさんは0円で空き家を入手して、利回り120%を達成しました。

投資で使用した資金は、登記や税金などの諸経費40万円だけです。

毎月4万円の家賃で貸し出した結果、「4万円×12ヶ月=48万円、48万円÷40万円×100=120」で、利回りは120%です。

貸し出しを始めてからわずか10カ月で資金を回収しており、0円物件への投資では高利回りが期待できることが伺える事例と言えるでしょう。

参照元:note「50代からでも遅くない!空き家ビジネスで月20万円の副収入を作る完全ロードマップ」

0円物件で投資する5つのメリット

0円物件への投資は、一般的な不動産投資と比べて低リスクで始めやすく、さまざまなメリットがあります。

ここでは、0円物件投資のメリットとして、以下の5つを紹介します。

【1】高利回りで運用できる

0円物件の大きな魅力は、取得費用がほぼかからないため、利回りがとても高くなる点です。

初期投資が少ない分、運用益が利益に直結しやすくなります。

たとえば、空き家を0円で取得し、100万円程度で最低限のリフォームを行い、月5万円で賃貸に出した場合、年間の利回りは60%にも達します。

年間の利回り60%は、都市部のマンション投資では実現が困難です。

建物の老朽化や修繕の必要性など、条件次第で想定外のコストが発生することもありますが、それでも高利回りを狙える点は大きなメリットと言えるでしょう。

戸建て投資の利回りについては、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【2】初期費用が抑えられる

0円物件は取得価格が「ゼロ」またはかなり低額であるため、不動産投資に必要な初期費用を大幅に抑えられます。

通常の不動産の購入では、数百万円以上の頭金や諸経費が必要ですが、0円物件であれば、不動産取得税や登記の手数料といった最低限の手続きを除けば、ほとんど資金が不要なケースもあります。

土地や家屋の購入・贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課される税金のこと

0円物件は投資を始めるのに必要な資金が少なくて済むため、リスクを最小限に抑えることが可能です。

金融機関からの融資を受けなくても、自力でコツコツ貯めた資金だけで取り組めるのが、0円物件へ投資するメリットです。

【3】補助金や自治体の支援制度を活用できる

近年は空き家の数の増加が全国的な問題になっているため、多くの自治体は、不動産を活用するための補助金や支援制度を用意しています。

たとえば、大阪府大阪市では「地域まちづくりに資する改修工事」に対して、最大300万円の補助を行っています。

参照元:大阪市「空家利活用改修補助制度」

自治体の補助金を活用することで、投資に必要な費用の負担を抑えられます。

利回りの向上にも効果が期待できるため、少ない費用で大きな利益を得ることに繋がるでしょう。

【4】自由な用途で活用できる

0円物件は活用の自由度が高く、自分の目的やライフスタイルに合わせてさまざまな使い方ができます。

住居用以外の使い方としては、次のようなものが挙げられます。

- 店舗

- トランクルーム

- 民泊

- 別荘

初期費用を抑えられるからこそ、自由なアイデアで柔軟に活用できるのが、0円物件の魅力です。

シェアオフィスや民泊としての運営については、「【2】シェアオフィスや民泊施設を運営する」でも解説しています。

【5】地方移住や二拠点生活の足がかりになる

0円物件への投資は、地方移住や二拠点生活を検討している人をターゲットにしやすいのもメリットです。

物件の購入費用は無料のため、初期投資額を抑え、お手頃な価格で田舎暮らしや週末拠点を楽しめるようにすることが可能です。

近年はリモートワークの普及により、出社せずに仕事をする働き方も定着しつつあります。

「田舎でのんびり暮らしたい」「週末だけ自然に触れたい」といったニーズに応える選択肢として、0円物件に投資するのもひとつの方法です。

0円物件に潜む5つのリスクと注意点

0円物件は魅力的に映る一方で、見過ごされがちなリスクもたくさんあります。

「無料で不動産が手に入る」というイメージだけで飛びつくと、後悔する結果に繋がるかもしれません。

ここでは、0円物件に潜むリスクと注意点を5つ紹介します。

古い戸建てに投資するときの失敗パターンについては、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【1】老朽化やインフラ未整備によりリフォームが不可避

0円物件の多くは築年数が経過し、老朽化が進んでいるため、購入後にリフォームや修繕が必要なケースがほとんどです。

なかには10年以上放置されていた物件もあり、給排水設備や電気配線が正常に作動しない場合があります。

さらに、水道やガスといったインフラ設備が整っていない物件も存在し、上水道や下水道が引かれていない地域の場合は、設備を整えるために別途費用を準備しなければなりません。

0円物件を入手する前に、建物の状態を確認し、修繕費や整備費といった現実的なコストを考慮しましょう。

戸建てのリフォームにかかる費用については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【2】法的リスク(接道義務違反、用途制限など)がある

0円物件には、建築基準法や都市計画法に違反している「法的リスク」が潜んでいる場合があります。

特に注意が必要なのは、「接道義務違反」や「用途地域の制限」です。

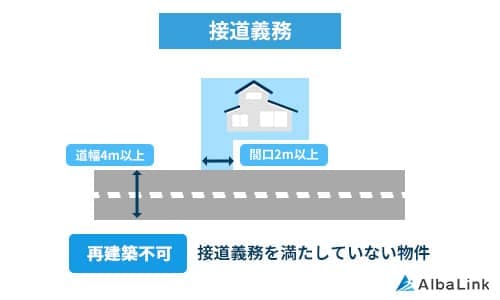

- 接道義務とは

- 建築基準法に基づき、建物を建てる敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールのこと。違反すると将来的に建物の解体後、新築ができない可能性がある。

- 用途地域

- 都市計画法に基づいて定められる、建築物の種類や大きさを制限する地域区分のこと。

法律面のリスクは、不動産会社や専門家を通じて登記内容や用途制限を確認することで回避できます。

0円物件を入手する前に法律の条件を確認し、必要に応じて調査することが大切です。

再建築不可物件への投資については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【3】税金や管理費などの「隠れコスト」がある

0円物件は「購入費ゼロ」でも、取得後に発生する税金や管理費などの「隠れコスト」が多く存在します。

主な「隠れコスト」としては、次のようなものが挙げられます。

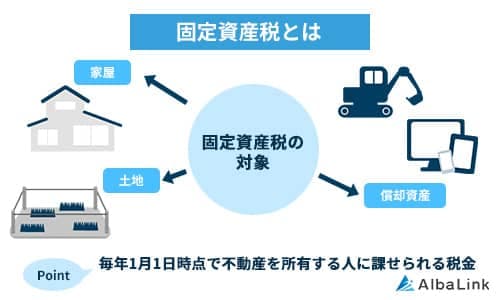

- 固定資産税

- 不動産取得税

- 登記にかかる登録免許税

- 所有後の管理費用

- 固定資産税

- 土地や家屋といった固定資産の所有者に対して、毎年課せられる税金のこと

- 登録免許税

- 不動産等の登記などをするときに課せられる税金のこと

入居者がいないまま物件を放置して、老朽化が進むと、「特定空き家」に指定されて強制解体や解体費用の請求を受けるリスクもあります。

入居者がいないまま物件を放置して、老朽化が進むと、「特定空き家」に指定されて強制解体や解体費用の請求を受けるリスクもあります。

0円物件へ投資するときは、維持コストも含めた長期的な支出をシミュレーションしておくことが大切です。

戸建て物件への投資にかかる費用については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【4】「資産価値」がゼロの場合もある

0円物件のなかには、不動産としての「資産価値」がゼロ、もしくはマイナスになっている物件も存在します。

たとえば、過疎化が進む地域では、土地の需要がほとんどなく、売却しようにも購入希望者が見つかりにくいため、資産価値は少なく見積もられるでしょう。

相続や贈与で田舎の物件を引き継いだ人が、譲渡や放棄を希望する理由が、「価値がないから手放したい」であることもあります。

0円物件を取得する前に不動産会社や専門家に依頼して、一括査定などで現時点の評価を確認しておきましょう。

【5】出口戦略が描きづらい

0円物件は、将来的な売却や転用といった「出口戦略」が描きにくいのも大きなリスクです。

たとえば、地方の物件では人口減少が続き、数十年後には買い手が存在しない可能性すらあります。

特にインフラや公共交通が未整備の地域では、利便性の問題から転売や賃貸を成立させるのは難しいでしょう。

最終的に、解体して更地にしても売れず、維持費だけが発生することにもなりかねません。

0円物件を取得するときは、活用の先にある「手放す方法」までシミュレーションし、取引の流れを見据えて判断することが重要です。

0円物件の投資方法と活用アイデア5選

0円物件は、工夫次第で収益化できる資産になります。

特に、リフォームや用途変更を前提に活用することで、不動産投資としての価値を引き出せるでしょう。

ここでは、0円物件の投資方法と活用アイデアを5つ紹介します。

古い戸建て物件への投資で稼ぐ方法については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【1】リフォーム後に住居として賃貸に出す

リフォームした後に住居として賃貸に出す方法は、0円物件の基本的な活用法です。

初期投資を抑えられるため、利回りも高くなりやすいのが魅力です。

たとえば、築40年の古民家をDIYと補助金を使って150万円でリノベーションし、月5万円で貸し出す場合、利回りは40%以上になります。

建物の修繕や内装の改装費用はかかるものの、家賃収入で投資費用を2〜3年で回収できる可能性もあるでしょう。

地域の需要や建物の状態によって条件は異なりますが、空き家の住宅再生は不動産投資として有効な選択肢です。

戸建ての賃貸については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【2】シェアオフィスや民泊施設を運営する

0円物件を活用して、シェアオフィスや民泊施設を運営するのもひとつの方法です。

特に観光地やリモートワークの需要が高い地域では、高利回りが期待できます。

たとえば、古民家を民泊として運営する場合、1泊1万円で稼働率70%を維持すれば、月に20万円の収益を得ることが可能です。

施設の運営には、宿泊業の届出や、定期的な清掃・管理など手間がかかる部分もありますが、大きなリターンを見込めます。

0円物件に投資するときは、地域の観光資源や立地を活かし、不動産の価値を最大化するのも良いでしょう。

民泊の運営については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【3】トランクルームや倉庫として貸し出す

物件の需要があまり期待できないエリアや小規模な土地でも、トランクルームや倉庫としての活用は可能です。

住宅利用が難しい場合は、荷物保管用のスペースとして活用するのも良いでしょう。

建物の老朽化が進んでいても、最低限の修繕で済むため、リフォーム費用も抑えやすく、長期間にわたる安定収入が見込めます。

需要の調査と立地の選定が重要ですが、0円物件の活用の幅を広げる選択肢のひとつとして検討する価値があります。

【4】「相続対策」として保有しておく

0円物件は、将来の「相続対策」として保有しておく活用法もあります。

相続税の対象資産として組み入れることで、資産分散や節税につながる場合があるのです。

亡くなられた親などから、お金や土地等の財産を受け継いだときに課せられる税金のこと

たとえば、固定資産税評価額が低い土地付き家屋であれば、贈与税や不動産取得税の負担も少なく、登記や手続きも比較的簡単に進められます。

固定資産税を課税するときの基準になる、土地や建物の評価額のこと

税理士などの専門家と連携して、計画的に保有すれば、不要な相続トラブルの回避にも繋がるでしょう。

「いずれ相続で困らないために」という理由で取得し、タイミングを見計らって売却や他の用途への転用を検討することも可能です。

【5】地元と協力して再生プロジェクトを組む

0円物件の活用には、地域と連携した「再生プロジェクト」を立ち上げる方法もあります。

自治体や地元住民と協力し、地域再生やまちづくりに貢献できるのが魅力です。

たとえば、移住者支援や観光振興を目的に、地元のNPOや商工会議所と協力して、物件をコミュニティスペースとして活用するのも良いでしょう。

参照元:総務省「地域おこし協力隊事例集 5.地域コミュニティ活動」

再生プロジェクトでは、補助金を活用したり、ボランティアと協力したりできる場面もあるため、費用面でもメリットがあります。

0円物件を単なる投資対象ではなく、「地域資産」として活用するのもひとつの方法です。

0円物件の探し方と具体的な調査方法

不動産投資では、事前に土地や建物の状態、法的条件などを把握しなければ、後で修繕費や税金などが発生するリスクがあります。

ここでは、投資に向いている0円物件の探し方と具体的な調査方法として、次のようなことを解説します。

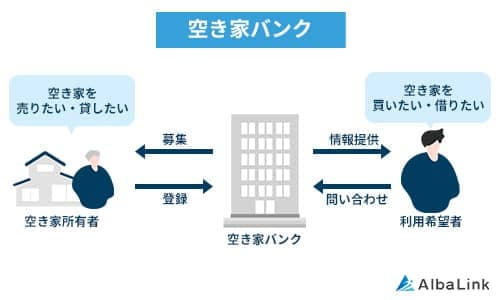

「空き家バンク」「0円物件マッチングサイト」を活用する

0円物件を探すときは、まず「空き家バンク」や「0円物件マッチングサイト」を活用すると良いでしょう。

自治体や不動産会社が管理しているため、信頼性の高い情報が得られます。

空き家を売りたい・貸したい人と、空き家を買いたい・借りたい人をマッチングさせる自治体運営のシステムのこと

ただし、自治体が運営しているサービスの場合は、自治体が売買契約に直接関わるわけではないため、自身で直接所有者とやり取りをする必要がある点には注意しましょう。

ただし、自治体が運営しているサービスの場合は、自治体が売買契約に直接関わるわけではないため、自身で直接所有者とやり取りをする必要がある点には注意しましょう。

日本中の物件の情報を掲載しているサイトもあるため、地方移住や田舎暮らしを検討する人をターゲットに投資するとき、0円物件を探す手段としてとても便利です。

現地見学と役所での用途や接道確認は必須

0円物件を取得する前には、必ず現地を見て役所での調査を行い、物件の状態を確認する必要があります。

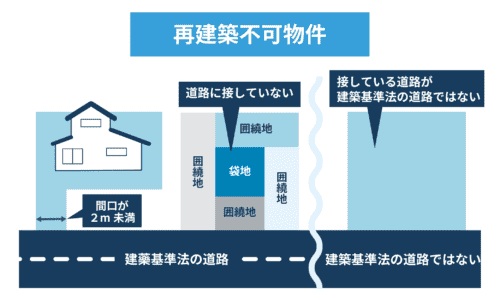

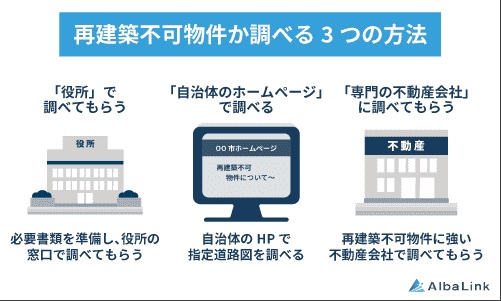

もしかすると、建物の老朽化が想像以上に進んでいたり、家屋が建っている土地が道路に接していない「再建築不可物件」だったりするかもしれません。

建築基準法上の接道義務などを満たしていないため、現在の建物を解体して更地にすると、新たに建物を建てることができない土地や建物のこと

また、役所で都市計画や上下水道の整備状況などを確認することで、後でリフォーム計画を立てるときに役立つでしょう。

また、役所で都市計画や上下水道の整備状況などを確認することで、後でリフォーム計画を立てるときに役立つでしょう。

タダで手に入るからこそ、事前調査を怠ると、修繕費や手続きなどで想定外のコストが発生します。

物件の活用の可能性を高めるためにも、目で見て確認し、法的条件も明確にしておきましょう。

無料でも書面契約は必須!トラブルを避ける方法

0円物件は無償譲渡であっても、必ず契約書を交わし、登記手続きを行いましょう。

「お金がかからないから大丈夫」という油断が、思わぬトラブルを招く原因になるかもしれません。

たとえば、書面での譲渡契約を交わさずに口約束で引き渡された物件が、のちに法的に無効とされ、売買トラブルに発展するかもしれません。

契約書を作成するときは、不動産会社や司法書士などの専門家へ依頼することをおすすめします。

登録免許税や不動産取得税など、不動産の売買に関係する税金についても確認が必要です。

手間を惜しまず正式な手続きを踏むことで、0円物件も「安心して所有できる不動産」として活用できます。

0円物件を買う前に必ずやるべきは「シミュレーションと調査」

0円物件は、取得後に手間と費用が発生する可能性があるため、購入前のシミュレーションと調査がとてもに重要です。

ここでは、0円物件を取得する前に必ず行いたい調査・準備を4つご紹介します。

Googleマップや自治体HPを使って周辺環境を調査する

物件の価値を判断するとき、立地や周辺環境の調査はとてもに重要です。

Googleマップや自治体の公式サイトを使えば、現地に行く前にその地域の特徴を手軽に把握できます。

Googleマップのストリートビューでは、建物の外観や周囲の環境を確認したり、過去の災害履歴をチェックしたりすることで、リスクの回避につながります。

また、自治体HPでは空き家対策制度や補助金の情報を調べられるため、条件に合えば費用を抑える助けになるでしょう。

時間や交通費をかけずに、事前に「その土地の持つ可能性」を調査することで、後の失敗を予防できます。

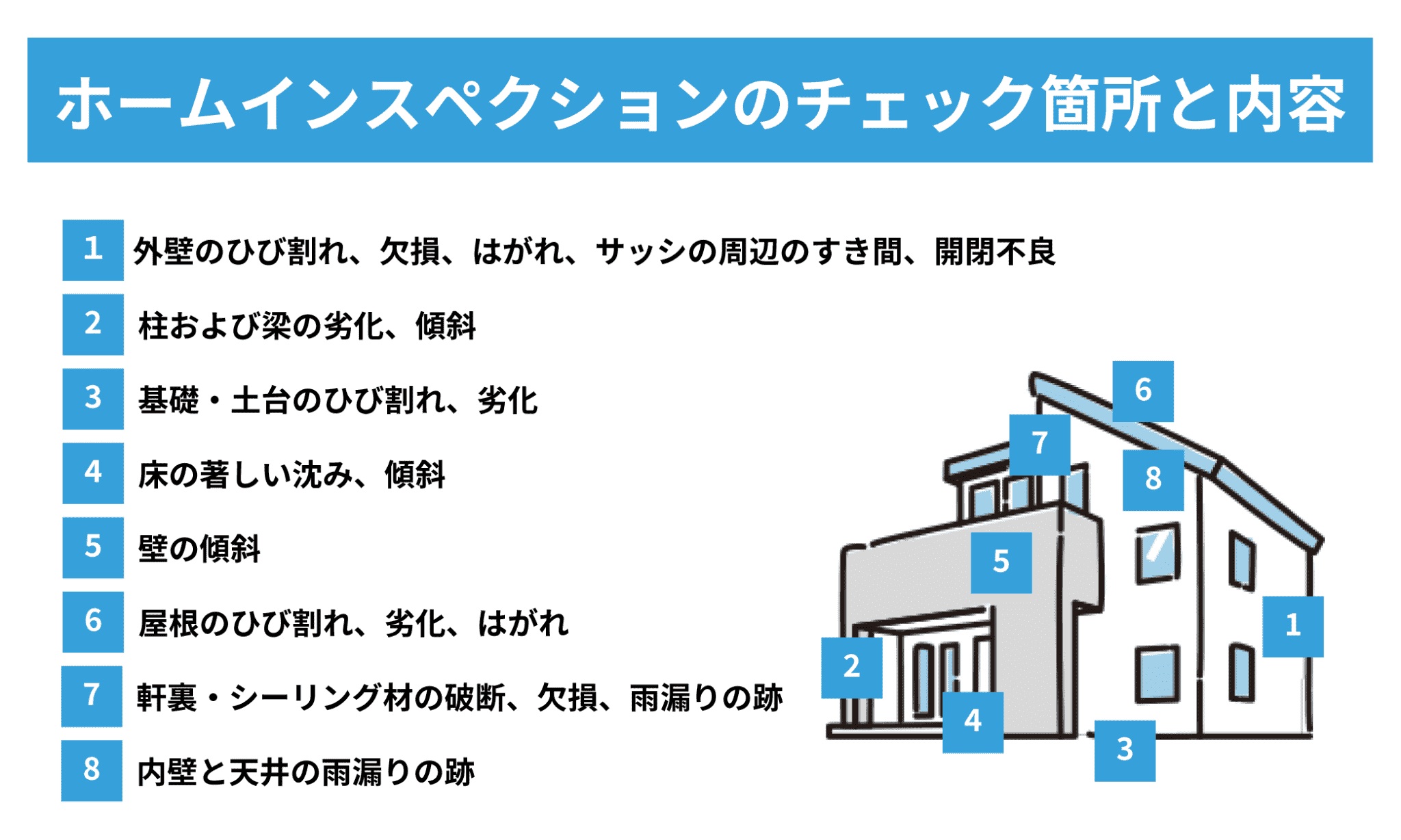

ホームインスペクションを物件の状態を調査する

物件が古い場合は、ホームインスペクション(住宅診断)を利用して、建物の構造や修繕の必要性を客観的に確認しましょう。

住宅の専門家が、建物の劣化状況や欠陥の有無などを調査・報告すること

見た目が綺麗でも、基礎の腐食やシロアリ被害が進行しているケースがあります。

見た目が綺麗でも、基礎の腐食やシロアリ被害が進行しているケースがあります。

調査を怠ると、取得後に高額な修繕費が発生するかもしれません。

事前に建物の状態を明確にすることで、リノベーションや活用プランも立てやすくなり、投資判断の精度を上げることができます。

収支シミュレーションを行う

0円物件でも、「本当にお得か」を判断するには収支シミュレーションが欠かせません。

取得費用だけでなく、次のような費用を含めたトータルコストを見積もることが大切です。

- 維持費

- 管理費

- 税金

収支シミュレーションを怠ると、「タダだから」と軽く考えて始めた投資が赤字に転落し、最終的に物件を手放すことになる可能性があります。

0円物件に投資するときは、数字に基づいた冷静な判断を心掛けましょう。

収支計画書の作り方は、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

運用方法で不安なら迷わず専門家へ相談する

0円物件の運用方法に不安がある場合は、早い段階で不動産会社や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

0円物件には、以下のように、個人では判断しにくい項目がたくさんあります。

- 接道義務を満たしているか

- 用途地域に制限はないか

- 相続税や贈与税について

- 契約書の作り方

- 登記の手続きの進め方

プロの視点からアドバイスをもらえるので、将来の売却や運用方法を検討するうえでも役立ちます。

安心して0円物件を活用するため、迷ったら専門家に相談することを心掛けましょう。

弊社LINEなら高利回り物件の情報取得と相談が可能!

0円物件に興味はあるけど「どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひ弊社AlbaLink(アルバリンク)のLINEをご活用ください。

AlbaLink(アルバリンク)のLINEでは、高利回りが期待できる投資向けの物件の情報を配信しています。

配信している物件については、質問も受け付けているので、どのような物件があるか気になる方はぜひ登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

0円物件の取得で発生する費用と税金

0円物件は取得価格が「ゼロ」でも、実際にはさまざまな費用や税金が発生します。

0円物件の取得で発生する費用と税金は、主に以下の5つです。

リフォームや害虫駆除

0円物件の多くは老朽化が進んでいるため、購入したらすぐにリフォームや修繕が必要になるケースがほとんどです。

放置されていた期間が長い場合は、害虫や害獣の駆除も欠かせません。

建物の状態によっては、解体して更地にする方が安く済むこともあるため、費用対効果を考慮した判断が重要です。

修繕や駆除のコストを必ず見積もり、必要に応じて専門業者に事前調査を依頼しましょう。

不動産取得税

0円物件でも、登記をして正式に取得すれば、「不動産取得税」が課税されます。

不動産取得税は、建物や土地の固定資産税評価額を基に計算され、価格がゼロでも評価額がある限り免除にはなりません。

たとえば、取得価格は0円でも、固定資産税評価額が200万円の土地付き家屋を取得した場合、標準税率3%で計算すると不動産取得税は約6万円になります。

参照元:総務省「不動産取得税」

地方自治体によっては特例措置や減免制度もあるため、0円物件を取得する前に役所に相談することをおすすめします。

固定資産税

不動産を所有すると、毎年「固定資産税」が発生します。

たとえ0円で取得した物件でも、評価額があれば固定資産税は支払わなければなりません。

たとえば、評価額が100万円の土地・建物の場合、年額で1〜2万円程度の税金が発生するのが一般的です。

参照元:総務省「固定資産税」

建物が老朽化していても、解体しない限り課税対象となるため注意が必要です。

立地によっては、都市計画税が加算される場合があるため、想像以上に維持費が高額になるかもしれません。

固定資産税は毎年発生するため、長期的なコストとして必ずシミュレーションしておきましょう。

登録免許税

0円物件でも、所有権移転の登記をするときは「登録免許税」が必要です。

登録免許税は、登記の際に課税されるもので、不動産価格に対して一定の税率が適用されます。

登録免許税は「贈与による取得」と「売買による取得」で税率が異なることがあるため、契約形態を事前に確認しておくことが大切です。

登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、報酬として数万円が追加で発生します。

正式な登記を行わないと、法的保護を受けられないため、手間と税金はかかっても、登記をするようにしましょう。

贈与税(贈与扱いの場合)

0円物件の取得が「無償譲渡」とみなされた場合、「贈与税」が発生する可能性があります。

個人から個人へ無償で財産を移転したときに課税される税金のこと

たとえば、評価額300万円の物件を贈与する形で取得した場合、110万円の基礎控除を引いた190万円に対して贈与税が課されます。

参照元:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

税率は金額によって異なりますが、20〜30万円以上になることもあります。

親族間の譲渡や、契約書の内容によって課税対象になるかどうかが変わるため、税理士などの専門家に確認しておきましょう。

まとめ

0円物件は、うまく活用できれば高利回りの投資対象となりますが、条件を見誤ると大きなリスクを背負う可能性もあります。

「収支シミュレーション」や「法的・物理的調査」を徹底し、利回りの高い物件に投資することが重要です。

そこで役に立つのが、訳あり物件専門の買取業者AlbaLink(アルバリンク)です。

AlbaLink(アルバリンク)では、収益性の高い物件情報を多数保有しており、投資初心者でもスムーズに投資を始められるようサポートしています。

物件の情報はLINEで配信しており、物件に関する質問も受け付け中です。

この機会にぜひ、AlbaLink(アルバリンク)のLINEを登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!