ボロ戸建て×DIYリフォームで資産形成!失敗しない7つの極意

「空き家を買ってDIYリフォームすれば安く済むって聞いたけど、本当に投資になるの?」

「DIYが好きだから、それを活かして投資できる方法があれば挑戦してみたいけど…うまくいくのか不安。」

このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、ボロ戸建てを安く購入し、自らDIYでリフォームすることで、少ない元手でも不動産投資を始められる手法として、今注目が集まっています。

もちろん、誰でも簡単に成功するわけではなく、想定以上の修繕箇所が見つかったり、建築法規の落とし穴に気づかず失敗したりと、リスクも伴います。

ですが、正しい知識と準備があれば、それらのリスクを回避し、利回りの高い資産をつくることが可能です。

この記事では、以下のような観点から「ボロ戸建て×DIYリフォーム」投資の全体像を丁寧に解説していきます。

最後までお読みいただくことで、不安材料を一つずつクリアにし、自信を持ってボロ戸建て投資に踏み出す準備が整います。

なお、私たちAlbalink(アルバリンク)では、利回りの高い投資物件を厳選してご紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

LINE登録をしていただくと、非公開の物件情報や投資に役立つ最新情報もお届けしています。

ぜひこの機会に公式LINEにご登録ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」が不動産投資家に注目される理由

ボロ戸建ての購入とDIYによる再生は、今や投資家の間で定番の戦略として注目を集めています。

この章では、なぜこの手法が支持されているのかを以下の3つの観点から解説します。

安く購入して高利回りを狙える投資手法として広がっている

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」が注目される大きなポイントは、初期費用の低さにあります。

なぜなら、投資総額が小さいほど、賃料収入に対する利回りは高くなり、資金回収までの期間も短縮されるからです。

新築マンションや築浅アパートと比較すると、築古戸建ては数十万円から数百万円で購入できるケースも珍しくありません。

例えば、150万円で戸建てを購入し、DIY費用に50万円を投じた場合、総投資額は200万円です。

月3万円で賃貸すれば年間36万円の家賃収入が得られ、表面利回りは18%にも達します。

ワンルームマンションの利回り(4〜6%)と比較すれば、投資効率の高さは一目瞭然でしょう。

このように、低コストで始められる点が、多くの投資家がボロ戸建てに注目する大きな理由となっています。

DIYでコストを削減して利回りを高められる

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」が注目されるもう一つの理由は、DIYによって大幅なコスト削減が可能な点です。

なぜなら、施工費が下がれば、投資回収期間が短くなり、キャッシュフローも改善されるからです。

通常、リフォームを業者に依頼すると100万円以上かかる工事が、DIYを取り入れることで30〜50万円程度まで抑えられる可能性もあります。

たとえば、外壁の塗装や床の張り替え、壁紙の張り替えといった基本的な作業は、工具と知識さえあれば初心者でも十分に対応可能です。

さらに、自ら作業を行うことで物件の状態をより深く把握できるという副次的なメリットもあります。

DIYしやすい外壁の種類もあるので、事前に確認しておきましょう。

参照元:外壁塗装のDIYを解説!塗料の選び方や失敗しない手順など |ペイプロ

費用を削減できれば、同じ資金で複数の物件を再生することも現実的になるでしょう。

つまり、DIYは「手間がかかる節約術」ではなく、「投資効率を高める戦略」として考えることができます。

ボロ戸建てのDIYリフォームで高利回りを得る方法は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

原状回復ではなく付加価値を高められる

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」の魅力は、単なる修繕を超えて「価値を生み出す」リフォームが可能な点にもあります。

なぜなら、間取りの最適化や内装デザインの工夫、収納スペースの拡張といったアイデア次第で、入居者の満足度を高めることができ、結果として家賃単価の上昇や空室率の低下につながるからです。

例えば、築古の和室中心の戸建てを洋室化し、システムキッチンや収納力の高いクローゼットを導入した場合、家賃が月4万円から5万円に上がる可能性があります。

年間で12万円の収益増となり、投資回収期間を大きく短縮できるでしょう。

DIYを通じて物件の付加価値を高められれば、「安く買って安く貸す」だけではなく、「価値を高めて高く貸す」という収益モデルが構築できます。

ボロ戸建てをDIYリフォームする5つのメリット

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」には、単なる節約術ではなく、長期的な資産形成の基盤を築くためのさまざまな利点があります。

この章では、次の5つのメリットについて具体的に見ていきます。

初期投資を抑えて不動産を取得できる

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」の最大の利点は、初期投資を大きく圧縮できる点です。

なぜなら、購入費用が低く済むだけでなく、工事費用の一部を自分でまかなえるため、総投資額を抑えられるためです。

投資額が小さければ利回りが高くなり、投資回収までの期間も短縮できるでしょう。

たとえば、築40年の戸建てを180万円で購入し、自力で80万円のリフォームを行った場合、合計投資額は260万円です。

月5万円で貸せば表面利回りは約23%となり、同条件で業者に200万円のリフォームを依頼した場合(投資総額380万円・利回り約15.7%)と比べても投資効率が大きく異なります。

このように、初期費用を抑えることは投資効率を高め、資金の回転を早める重要な戦略といえるでしょう。

ボロ戸建て投資のメリットやリスクについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

自分のペースで改修でき副業と両立できる

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」のもう一つの強みは、自分のライフスタイルに合わせて作業を進められる点です。

本業がある人でも、休日や長期休暇を活用して少しずつ改修を進めれば、副業としての投資を無理なく継続できます。

業者に一括で依頼する場合と違い、工事のスケジュールを自分で調整できるのは大きなメリットでしょう。

例えば、週末だけ作業を行い、3カ月ほどかけて仕上げるような進め方も可能です。

急いでリフォームする必要がないため、費用の支出を分散しながら、手元資金と相談して計画的に進行できます。

結果的に、仕事や家族との時間を犠牲にせず、長期的な投資として取り組むことができるのです。

以下の記事では、副業としての不動産投資のメリットについてわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

リフォームの自由度が高くアイデアを活かせる

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」の魅力は、なんといっても「自分のアイデアを反映できる自由度の高さ」にあります。

業者に任せると標準的な仕様に落ち着きがちですが、自分で施工すれば、内装デザインや収納の工夫などを柔軟に取り入れられます。

入居者が魅力を感じるような付加価値を生み出すチャンスが広がるでしょう。

たとえば、古い和室を洋室に改装してクローゼット収納を追加したり、壁紙の色を変えて空間の印象を一新したりと、アイデア次第で魅力的な空間に生まれ変わります。

この「自分でつくる面白さ」は、投資という枠を超えたやりがいにもつながるはずです。

DIY技術が身につき将来の物件にも活用できる

ボロ戸建て投資により、一度DIYを経験すると、次の物件投資にもその知識とスキルを応用できるようになります。

壁紙の張り替えや床材の施工など、最初は戸惑う作業も繰り返すうちに効率的に進められるようになり、結果的にトータルの投資コストを下げられる可能性が高まります。

たとえば、最初は1部屋の改装に1カ月かかっていた作業が、2件目以降は2週間ほどで終えられるようになるケースもあります。

作業時間の短縮は機会損失の防止にもつながり、投資効率が向上します。

DIYを「スキル投資」と考えれば、長期的な資産形成の大きな武器となるでしょう。

業者に任せず自分で物件の状態を把握できる

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」により、自分の手で施工すると、建物の内部構造や劣化の進行状況を詳細に把握できるようになります。

外注に頼った場合、壁の内部や配管の状態、断熱材の有無などを把握しづらく、「どこが弱点なのか」が分からないまま運用に入ってしまうケースも少なくありません。

しかし、DIYで自ら工事に携われば、建物の健康状態を“手の感覚”で理解できるようになります。

たとえば、「この壁は構造壁だから撤去できない」「この部分は水漏れしやすい」など、DIYの過程で得られる知識は次の投資判断に直結します。

このように、DIYは「自分で家を直す」こと以上に、「資産を守るための診断力」を養う手段ともいえるのです。

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」に潜む5つのリスク

ボロ戸建てのDIY再生は魅力的な投資手法である一方、思わぬ落とし穴も数多く存在します。

ここでは、特に注意すべき代表的なリスクを5つ取り上げ、それぞれの原因と対処法を具体的に解説します。

想定以上にリフォーム箇所が多い

ボロ戸建て投資では、表面上はきれいに見える物件でも、蓋を開けてみると修繕が必要な箇所が次々と出てくることがあります。

このような事態に直面すると、DIYでは対応できず、業者への追加依頼が必要になり、結果的に費用が大幅に膨らんでしまいます。

特に「見えない部分」にどの程度の補修が必要かは、購入前の段階では判断が難しい点です。

たとえば、内装の張り替えだけで済むと考えていた場合でも、床下の腐食や基礎補強が必要になれば、当初80万円だった予算が180万円へと増えることがあります。

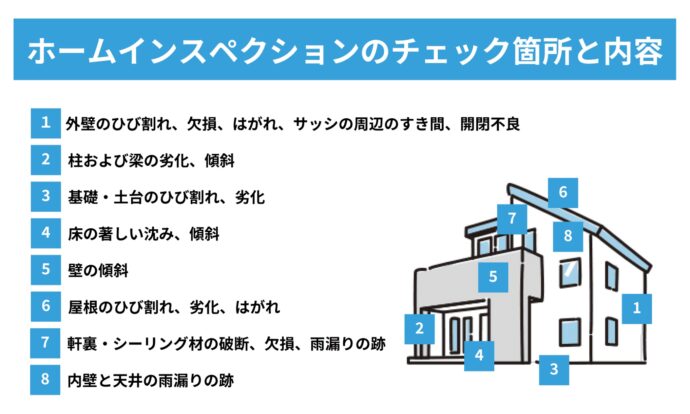

こうしたリスクを防ぐには、購入前に必ずインスペクション(建物診断)を実施し、見えない部分の状態まで把握しておくことが欠かせません。

住宅や建物の劣化状態や欠陥の有無、今後の修繕が必要かどうかを、建築士などの専門家が調査・評価することです。

中古住宅の売買やリフォームの前に行われることが多く、「住宅の健康診断」とも呼ばれます。

工期が長引いて機会損失が発生しやすい

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」は自分のペースで作業を進められる一方で、予定よりも工期が長引きやすいという弱点があります。

工期が延びると、その間の家賃収入が得られず「機会損失」として利益を圧迫します。

さらに、ローンを利用している場合は、家賃が入らないまま返済だけが続くという状況にもなりかねません。

仮に月5万円で貸し出す予定だった物件の工期が2カ月延びた場合、10万円の家賃収入を逃すことになります。

工期は「思ったよりかかるもの」と想定し、余裕をもったスケジュールとリスクヘッジ策(業者との併用など)を検討することが大切です。

近隣住民との関係調整が必要になることがある

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」の作業は音や廃材処理などで近隣との摩擦を生む可能性があります。

特に住宅が密集している地域では、作業時間や車両の出入りに配慮しなければなりません。

トラブルが起きると、工事が中断したり、入居者募集に悪影響が出るケースもあるでしょう。

たとえば、休日の早朝から電動工具を使用していたことで苦情が入り、工事を一時中止せざるを得なくなった場合、予定より1カ月遅れ、家賃収入の開始も遅れる可能性があります。

事前の挨拶や時間調整は小さな手間のようでいて、大きな成果をもたらす対策です。

建築基準法や都市計画法に違反するリスクがある

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」でも、知らず知らずのうちに法令違反となってしまう可能性があります。

特に注意が必要なのは、構造部分の改修や増築などです。

たとえば、建物の強度を支える「耐力壁」を撤去すると耐震性能が低下し、建築基準法違反に該当するおそれがあります。

地震や風などによる横からの力(水平力)に耐えて、建物が倒れたり歪んだりするのを防ぐための壁のことです。

建物の「骨格」として構造上とても重要な役割を果たします。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法

また、用途変更や増築などを行う場合には、事前に「建築確認申請」が必要になるケースも少なくありません。

建物の使い方(用途)を、当初の用途から別の用途へと変更することです。

たとえば、住宅を店舗や事務所にする、倉庫をカフェにするなどが典型例です。

もしこれらを無許可で行ってしまうと、行政から是正命令を受け、再工事や解体を余儀なくされる場合があります。

仮に間取り変更のために壁を取り除いた結果、耐震性に問題があると判断された場合、補強工事に100万円以上の追加費用がかかることもあり得ます。

こうした事態を避けるためには、施工前に必ず法令の確認を行い、必要に応じて専門家の助言を受けることが欠かせません。

電気や水道など工事に資格が必要な場合がある

電気配線や給水設備など、一部の工事は法律上「有資格者」でなければ行ってはいけません。

また、違法施工と判断されると火災保険が適用されないこともあるため、「自分でやれば安くなる」という短絡的な判断は大きな損失につながりかねません。

例えば、資格なしに自分で照明の配線工事を行えば、絶縁処理が不十分でショートし、壁内部で発火してしまう危険も考えられます。

また、水道管の接続を誤って破損し、修理費に30万円以上かかってしまうリスクもあるでしょう。

安全と法令遵守は投資の基本です。

専門資格が必要な工事は、迷わずプロへ依頼するようにしましょう。

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」の失敗パターン5選

ボロ戸建ての再生は、低コストで大きな収益を狙える一方で、ちょっとした判断ミスが思わぬ損失につながることがあります。

ここでは、代表的な失敗パターンを5つ紹介し、同じ轍を踏まないための注意点を整理します。

壁を抜いたら構造体だった

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」で、仕切り壁を撤去したところ、それが建物を支える「耐力壁」だったというケースは少なくありません。

耐力壁を取り除いてしまうと耐震性が低下し、地震時に建物が倒壊するリスクが高まります。

加えて、建築基準法違反として行政指導の対象となる可能性もあるため、非常に危険です。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法

例えば、「部屋を広くしたい」と思い切って壁を壊した結果、補強工事が必要になり、100万円以上の追加費用がかかる場合があります。

構造体かどうかは見た目では判断しにくいため、必ず専門家に確認してから着手することが欠かせません。

雨漏りを軽視して修繕費が膨らんだ

ボロ戸建てでは、屋根や外壁の老朽化による雨漏りが頻繁に見られます。

軽微な水漏れであっても放置すると、内部の木材が腐食して構造体そのものにダメージを与え、修繕費が一気に跳ね上がることになります。

DIY初心者の中には「屋根の一部をコーキングすれば大丈夫」と安易に考える人もいますが、根本的な原因を解決しない限り、再発のリスクは高いままです。

たとえば、当初5万円程度で済むと思っていた補修が、天井内部の腐食が発覚し、120万円以上の工事費に膨れ上がったケースも想定されます。

小さな雨漏りこそ慎重な調査が必要であり、「軽く考えない」ことが鉄則です。

とくに雨漏りは修理を先延ばしにすればするほど状態が悪化してしまうので、注意が必要です。

参照元:雨漏りの放置が危険な理由とは?見落としがちな初期症状や応急処置を解説|マナカリホーム

和室を洋室化する際に床の高さ調整を忘れた

和室を洋室へ変更するリフォームは人気の高い工事の一つですが、畳とフローリングでは厚みが異なるため、床の高さ調整を怠ると仕上がりが不自然になります。

さらに、段差があることで入居者の転倒リスクが高まり、クレームや退去の原因になることもあるのです。

たとえば、和室を洋室に変える工事をDIYで行いましたが、床の段差を解消しなかったことで入居者から「つまずきやすい」と指摘され、再施工費用として15万円を追加で支払う羽目になるといったケースも考えられます。

デザイン面だけでなく、安全性の観点からも、床の高さ調整は不可欠な工程です。

配線工事をDIYして火災寸前になった

ボロ戸建てのDIYの際にも、電気工事は法律で「第二種電気工事士以上の資格を持つ者」しか行ってはいけません。

資格を持たないまま配線をいじると、感電や漏電だけでなく火災につながる危険があります。

DIYで配線を誤ったことで火花が発生し、火災寸前の事態に陥ったという報告は後を絶ちません。

さらに、違法工事が原因の火災は火災保険が適用されない可能性が高く、すべて自己負担となるリスクがあります。

| 工事内容 | 必要資格 | 違反時のリスク |

| 照明・コンセントの新設 | 第二種電気工事士 | 保険不適用・損害賠償責任 |

| ブレーカー交換 | 第一種電気工事士 | 行政指導・再施工命令 |

たとえば、キッチンの照明を自分で増設しようとした結果、配線がショートして壁内部で火花が発生し、火災寸前になるケースが考えられます。

安全と法令遵守の観点から、電気関連の施工は必ず専門業者へ依頼しましょう。

施工後に建築確認申請が必要と判明し是正命令を受けた

DIY工事では、「申請が必要な工事」と「不要な工事」の境界が分かりにくい点にも注意が必要です。

増築や間取り変更など一定の工事は、建築基準法上の「確認申請」が必要であり、これを怠ると行政から是正命令が出されることがあります。

| 工事内容 | 申請要否 | 申請しなかった場合の影響 |

| 内装の張り替え | 不要 | なし |

| 間取り変更・増築 | 必要 | 是正命令・再申請費用発生 |

| 用途変更(住宅→事務所など) | 必要 | 違法建築扱い・売却不可 |

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法

たとえば、玄関の増築を行ってから役所の調査で申請が必要だったと判明した場合、再申請や工事のやり直しに100万円以上の費用がかかることもあります。

特に出口戦略として売却を考えている場合、建築確認の有無は買主の融資審査にも影響するため、軽視してはいけません。

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」の失敗を防ぐ7つのポイント

ボロ戸建てのDIY再生で失敗を避ける最大のコツは、「事前準備」と「正しい判断」を徹底することです。

ここでは、失敗を防ぐために特に重要な7つのポイントを具体的に解説します。

インスペクション(建物診断)を実施する

ボロ戸建てを購入する前に、必ず専門家による建物診断(インスペクション)を受けましょう。

なぜなら、外観だけではわからない構造上の欠陥や劣化箇所を事前に把握できれば、修繕費用の見積もりが正確になり、予算オーバーのリスクを減らせるからです。

例えば、診断によって「基礎部分にひび割れがあり、数年以内に補強が必要」と判明すれば、購入価格の交渉材料として活用したり、修繕計画に組み込んだりすることが可能です。

費用は5万〜10万円ほどかかりますが、数十万円以上の予期せぬ出費を防げると考えれば、非常に有効な投資といえるでしょう。

近隣に聞き取りをして空き家の経緯を確認する

ボロ戸建ての登記簿や資料だけではわからない「物件の背景」を知るためには、近隣住民への聞き取り調査が効果的です。

過去に雨漏りや地盤沈下があった、前の所有者と周囲でトラブルがあった、といった情報は、将来の入居者獲得や賃貸管理に影響する可能性があるためです。

たとえば、周囲の人から「以前この家は長く空き家だった」と聞ければ、設備や配管の劣化が想定され、事前に点検すべき箇所がわかります。

小さな情報が大きな判断材料になるため、現地調査の一環として必ず行っておきたいステップです。

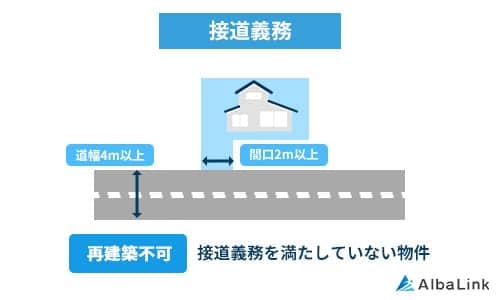

用途地域や接道義務を確認する

ボロ戸建て購入前には、必ず「用途地域」と「接道義務」を確認しましょう。

建物を建てる土地が、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという、建築基準法で定められたルールのことです。

なぜ確認する必要があるかというと、これらを知らずに購入すると、将来的な再建築や増改築ができず、売却時に大きな不利益を被るリスクがあるからです。

例えば、接道条件を満たしていない物件は、市場価値が2〜3割下がる傾向があります。

また、用途地域によっては建物の高さや延床面積が制限されるため、「増築できると思っていたのにできなかった」というケースも起こり得ます。

したがって、購入前の段階で、必ず役所や図面で確認しておくことが重要です。

水道・ガス・電気のインフラ状況を調べる

ボロ戸建て投資において、インフラ設備の状態は、DIY計画全体のコストに直結します。

なぜなら、老朽化した配管や引き込み設備の交換には高額な費用がかかるためです。

特に長期間空き家だった場合は、設備が使えなくなっている可能性もあるので、事前に調査しておくことが欠かせません。

例えば、給水管の劣化が判明して交換が必要になれば、20万円〜50万円の追加費用が発生するかもしれません。

さらに、ガス管の引き込みがない場合は100万円以上の工事になるケースも考えられます。

したがって、購入前に役所や設備会社へ問い合わせておけば、予算計画が狂うことを防げるでしょう。

修繕履歴や前オーナーのリフォーム歴を確認する

ボロ戸建てにおいて、過去の修繕履歴は、今後のリスクを予測するうえで非常に重要な情報です。

なぜなら、どの部分がいつ修繕されたのか、どの工事が未実施かを把握することで、今後必要なリフォーム費用を正確に見積もることができるからです。

たとえば、屋根が10年前に葺き替えられていれば、当面の雨漏りリスクは低いと考えられますが、30年以上手つかずの場合は交換が近いと判断できます。

このような「未来の修繕スケジュール」を把握することで、資金計画にも余裕を持たせられます。

補助金や支援制度を活用する

国や自治体の補助制度を上手に活用すれば、リフォーム費用の負担を大きく減らすことができます。

なぜかというと、以下のようなさまざまな名目の工事が対象となり、補助金額が10万円〜100万円に及ぶことも珍しくないからです。

- 耐震補強

- 空き家再生

- エネルギー効率改善 など

たとえば、東京都八王子市では空き家改修に最大100万円の補助が出る制度があり、工事費の3〜5割をまかなえる可能性があります。

参照元:八王子市空き家利活用促進整備補助金のご案内(地域活性化施設利用)

申請には条件や期限があるため、事前に自治体の公式サイトで最新情報を確認しておくとよいでしょう。

プロの知見と最新情報を活用する

ボロ戸建てにおいて、DIYは自己完結できる作業も多いですが、法令や市場動向といった専門分野ではプロの意見が欠かせません。

なぜなら、建築士や不動産会社のアドバイスを受けることで、知らずに法令違反に触れるリスクを防ぎ、収益性の高い戦略を立てやすくなるからです。

たとえば、「この地域は単身者向けの需要が高い」「補助金を活用すれば工事費を抑えられる」といった情報を事前に知っていれば、投資計画はより堅実なものになります。

自分だけの判断に頼らず、専門家との連携を意識することが、DIY投資を成功に導く近道です。

ボロ戸建てなど訳あり投資案件の最新情報をLINEで受け取る

DIYによる不動産再生を成功させるためには、物件そのものの知識や工事スキルだけでなく、「どのような案件が今後チャンスになるのか」という市場動向を常にキャッチしておくことが欠かせません。

そうした最新の投資機会を効率よくチェックしたい方におすすめなのが、アルバリンクの公式LINEです。

アルバリンクは、訳あり不動産の売買に特化した企業として、再建築不可戸建てやDIY向きの低価格物件など、通常の市場では見つけにくい投資案件情報を数多く取り扱っています。

さらに、投資初心者がつまずきやすい法的リスクや出口戦略のポイント、不動産投資に関する個別相談にも対応しております。

LINE登録をしておけば、新着の投資案件情報がスマートフォンに自動で届き、時間のない平日でもチャンスを逃さず検討できますので、ぜひこの機会に公式LINEへご登録ください。

一歩先を行く情報収集が、あなたの資産形成をより確かなものへと導いてくれるはずです。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

DIYリフォームしたボロ戸建ての出口戦略における3つの課題

DIYで再生したボロ戸建ては、運用中の家賃収入だけでなく、最終的な「出口戦略」までを見据えることで、投資としての価値が大きく変わってきます。

ここでは、特に注意すべき3つの課題について詳しく解説します。

再販時に評価がつかず売却が難しくなる

DIYで見た目を整えても、査定の基準となるのは以下のような専門的な要素です。

- 建物の安全性

- 構造の健全性

- 法令遵守

- 施工品質 など

その理由として、見た目だけを重視したリフォームでは、買い手や金融機関から十分な評価を得られず、思ったような価格で売れないことがあるためです。

たとえば、内装をおしゃれに仕上げても、施工記録がなかったり、構造部分の修繕が不十分だった場合、市場価格より2〜3割低い評価になる可能性もあります。

出口戦略を考える際は、「査定時に評価されるリフォーム」を意識することが重要です。

見栄えだけでなく、耐震性や設備更新といった基本性能を整えておくと、売却時の価格は大きく変わってくるでしょう。

融資が通りにくく買い手が限られる

DIYリフォーム後のボロ戸建てでは、買い手が現金購入者に限られてしまうことがあります。

なぜなら、施工記録や確認申請の有無が不十分だと金融機関の審査が通らず、ローンを組めない場合が多いためです。

こうなると、購入希望者の母数が一気に減少し、価格交渉でも不利な立場に立たされるリスクがあります。

たとえば、1,000万円で売却を目指していた物件でも、ローンが通らず現金購入者しか現れない場合、800万円程度まで価格を下げざるを得なくなるケースも考えられます。

施工前後の写真や、業者に委託した箇所の請負契約書などは必ず残しておき、購入者に説明できる状態を整えておくことが、出口戦略の基本です。

以下の記事では、不動産の銀行評価や融資を受けやすい物件の特徴について、詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

リフォーム内容によっては価値を下げることもある

ボロ戸建てでは、DIYリフォームの自由度が高い反面、「買い手が望まない改修」をしてしまうと、むしろ価値が下がってしまうケースもあります。

もしも、間取りを極端に変更して使い勝手が悪くなったり、趣味の強い内装にして市場ニーズから外れてしまうと、購入検討者が離れてしまうのです。

たとえば、壁を奇抜な色に塗装したり、間取りを極端に変更した結果、「使いにくい」と判断され家賃を1万円下げざるを得なくなり、年間12万円の収益減になってしまうケースもあります。

出口を意識するなら、「誰がどのように使うか」を常に念頭に置き、再販時に好まれる仕様を意識して改修することが欠かせません。

まとめ

「ボロ戸建て×DIYリフォーム」は、初期費用を抑えつつ高利回りを狙える手法として、多くの不動産投資家から注目されています。

自ら手を動かすことでコストを削減し、アイデア次第で物件に付加価値を与えることができるのは、大きな魅力です。

しかしその反面、リフォームの想定外の費用増加や法的リスク、作業期間の長期化など、さまざまな落とし穴が潜んでいる点には注意が必要です。

これらのリスクを回避するには、事前のインスペクションや法令確認を徹底することが不可欠です。

また、失敗を防ぐ最も確実な方法は、初めから利回りの高い物件を見極めることです。

そうした物件を見つけるには、専門知識と実績をもつ業者のサポートが重要になります。

「訳アリ物件」の買取と再生に特化したアルバリンクでは、投資価値の高い物件情報を多数取り扱っており、個別にマッチした物件の紹介も行っています。

LINE登録をすることで、最新の高利回り物件情報をいち早く受け取ることができるので、リスクを抑えて成功に近づきたい方は、ぜひ登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!