2025年4月の建築基準法改正でどう変わる?再建築不可物件のリフォームや売却の今後について解説

2025年4月に建築基準法が改正されます。

改正の内容は住宅を建築する際に省エネ基準を満たすことや、木造建築物の構造計算基準の変更などさまざまです。

なかでも構造審査を省略できる特例の改正は、再建築不可物件に大きな影響を与えます。

法改正後は再建築不可物件のリフォームに制限がかかり、売却が難しくなる見込みです。

再建築不可物件にどのような影響を与えるのか、建築基準法に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

今後の対処法を決めるための参考にしてください。

目次

2025年の建築基準法改正が再建築不可物件に与える影響

2025年4月に改正される建築基準法により、再建築不可物件は影響を受けます。

法改正後は再建築不可物件のリフォームが行えない、または費用が莫大になるケースが多発するからです。

なぜリフォームに制限がかかるのか、再建築不可物件とはどのような物件を指すのか、詳しく見ていきましょう。

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、建築基準法の規定を満たさず建て替えができない建物や土地のことです。

4メートル以上の幅がある道路に、敷地の間口が2メートル以上接していない土地は再建築不可物件にあたります。

建築基準法では接道義務というものがあり、敷地が規定通りの道路幅に接していなければ再建築は認められません。

災害時に緊急車両の通り道を確保し、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにするためです。

接道義務が定められる以前に建てられた物件はそのまま使用ができますが、解体して新たに建物を建てることはできません。

関連リンク:再建築不可物件はどうする?再建築可能にする措置や売却方法を紹介

再建築不可でもリフォームは可能?

再建築不可の物件でも、大規模な修繕と見なされなければリフォームは可能です。

大規模な修繕とは、建物の主要部分である柱・梁・壁・屋根・床などのなかから一種類以上を修繕することを指します。

一種類の修繕の割合が50%以上を超えなければ大規模修繕とは定義されないため、主要部分の修繕を一部に留めれば問題ありません。

壁紙の張り替えやトイレのリフォームなど、小規模な修繕は再建築不可物件でも可能です。

増築も含め、建て替えにあたるものや大規模な修繕は不可能ですが、規定の範囲内であればリフォームはできます。

関連リンク:再建築不可物件はリフォームできる?基準やできること・注意点を解説!

法改正により4号特例が縮小される

2025年4月に行われる建築基準法の改正では、4号特例というものが縮小されます。

この4号特例が再建築不可物件に影響を及ぼす原因となるものです。

4号特例とは何か、どのような点が変更されるのかを解説します。

4号特例とは?

4号特例とは、建築基準法により対象となる住宅については、耐震性や安全性などの構造審査を一部省略できる特例です。

省略の対象となる建物は小規模な木造住宅で、階数や面積が規定の範囲内のものです。

建築士が設計を行い、設計図書どおりの施工がされているかを確認をすることで、審査の省略を可能としています。

省略により時間が短縮でき、スピーディーに建築を進められるのがメリットです。

一方で、耐震性や安全性が十分に確認がされないまま施工が行われるという、デメリットもあります。

よい面も悪い面もありますが、構造審査の省略ができる特例を4号特例といいます。

変更点

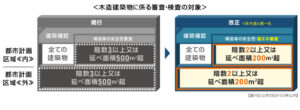

4号特例の変更点は次の2点です。

- 建築確認・検査・審査省略制度の対象範囲を変更

- 構造・省エネ関連の図書の提出が必要

審査の省略ができる建物は以下のように変わります。

引用:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し|国土交通省

改正前は審査省略となる建物の範囲が広かったのに対し、改正後は範囲が狭まり、多くの建物が審査省略の対象外となります。

今後、審査の省略ができるのは平屋で200平方メートル以下の建物のみです。

また、今まで不要だった構造・省エネ関連の図書の提出が義務付けられます。

法改正による影響は?

2025年の法改正は、再建築不可物件の所有者にとってはデメリットとなり得ます。

リフォームに制限がかかり、売却が不利になるでしょう。

なぜ制限がかかり不利になるのか、理由を詳しく解説します。

リフォームがしにくくなる

法改正後は再建築不可物件のリフォームが難しくなります。

今まで不要だった建築確認申請が必要となることで、再建築不可物件のリフォームが認められないケースが出てくるからです。

改正前は申請と審査の省略が可能な物件が多くありましたが、改正後は省略ができない物件が多くなります。

建築確認申請が通らない物件はリフォームができません。

今後、業者に依頼しなければならないような本格的なリフォームは難しくなるでしょう。

売却も困難に

再建築不可物件のリフォームが行えなくなることで、売却にも影響が出てきます。

再建築もリフォームも認められないとなると、そのような土地や建物を買おうとする方は減るでしょう。

今までは再建築不可でもリフォームを行うことで活用ができていました。

しかし今後は活用もままならず、売却をしようとしても買い手が見つかりにくいことが予想されます。

法改正の背景

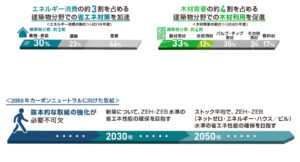

2025年に建築基準法の改正が行われることになった背景には、日本が抱えるエネルギーの問題と安全性の問題があります。

原因となる問題の内容と改正の目的を見ていきましょう。

再建築不可物件の抱える課題

再建築不可物件は現行の建築基準法の基準を満たしておらず、災害時の安全性が低いことが問題となっています。

現行の建築基準法は1981年6月に施行されたため、それ以前に建築された建物には基準をクリアできていないものが多く見られます。

基準とは、耐震性・建ぺい率・容積率などです。

現行の耐震基準は震度5強程度の地震なら軽微な損傷で済み、震度6~7程度でも倒壊を避けられるくらいの耐震となっています。

建ぺい率や容積率は住宅の過剰な密集を避け、火災時に火の燃え移りを防ぐために制定されました。

現状で建ぺい率や容積率をオーバーしているなら、改築時には減築を行わなければなりません。

1981年より以前に建てられた建物は、災害時の安全性が劣ることが指摘されており、現行の基準をクリアしない限りは改築ができません。

法改正の目的

2025年の建築基準法の改正は、災害時の安全性を高めることに加え、省エネ基準に適合した住宅へと変えていく目的があります。

2022年6月には建築物のエネルギー消費性能を上げる法律が制定されており、それに伴っての改正でもあります。

日本は国内でエネルギー資源を得ることが難しく、海外からの資源輸入に頼らざるを得ません。

エネルギーの消費が少なくても快適に住める住宅を建てれば、エネルギー不足の問題解決につながります。

今まで構造審査の対象外だった小規模な住宅も対象とし、省エネが実現できるリフォームの義務付けが決まりました。

再建築不可物件はどうすればいい?

法改正により再建築不可物件のリフォームが難しい状況となりますが、対処法はあります。

選べる対処法は以下の3つです。

- 新築に近い修繕を行う

- 再建築不可でない物件へと変える

- 買取業者への売却を行う

今後も再建築不可物件を使い続けていくための方法と、訳あり物件として売却を行う方法に別れます。

それぞれのメリットやデメリットなども交えながら解説するので、ご自身に合った方法を選んでください。

結果的に新築に近い改修が求められる

再建築不可物件をリフォームして使い続けていくには、新築と同等ともいえるほどの大きな改修を行わなければなりません。

改修を行うには建築基準法を満たす必要があるため、梁や柱の補強・基礎の補強・接合部の補強など、さまざまな耐震補強が必要です。

耐震基準を満たすために設計から始めなければならず、完成までの過程には設計費・材料費・施工費などの膨大な費用がかかります。

結果的には新築に近い改修となるでしょう。

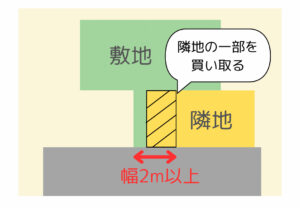

再建築不可から脱却するには

再建築不可の物件を通常の物件へと変える方法があります。

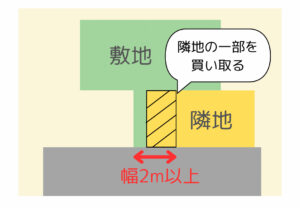

先述した接道義務が果たせずに再建築不可となっているのであれば、以下の方法が使えます。

- 隣地の買取か賃貸で2メートルの接道を行う

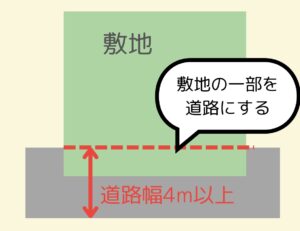

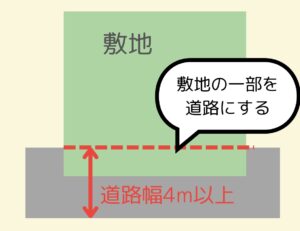

- 道路セットバックで4メートルの道幅を確保する

敷地と道幅が接している部分が2メートルに満たないなら、隣地を一部買い取るか借りるかして、接道義務を果たせばよいのです。

また、敷地の前の道路幅が4メートルに満たない場合は、敷地の一部を道路として使用することで規定の幅を確保できます。

これをセットバックといい、下図のように道路幅を広げる方法です。

紹介した2つの方法を使えば接道義務をクリアでき、再建築不可から脱却ができます。

ただしどちらもコストがかかり、近隣との交渉や行政協議が必要となるためハードルが高い手段です。

接道義務をクリアできても、建ぺい率や容積率などで建築基準を満たせない可能性もあります。

労力や費用を考えると現実的ではない場合もあるため、ご自身の再建築不可物件の状況を入念に調べてから行いましょう。

不動産会社への売却も

再建築不可物件を使い続けるには多額の費用と労力が必要なため、売却を考えるのも一つの方法です。

しかし、再建築不可物件は制限が多く訳あり物件として扱われてしまうため、一般的な不動産会社では売却や買取が難しい物件となります。

訳あり物件を専門に取り扱う業者であれば、買取ができる可能性があります。

株式会社アルバリンクは、再建築不可物件をはじめさまざまな訳あり物件を取り扱う会社です。

全国エリアに対応しており、他社で断られてしまった物件でも買取を行っています。

売却を視野に入れるなら無料査定を試してみるとよいでしょう。

まとめ

この記事では、2025年4月の建築基準法改正における再建築不可物件への影響を解説しました。

改正後はリフォームや売却に影響が出て、再建築不可物件の所有者にとってはデメリットが多くなるでしょう。

今後の使い道をよく検討し、場合によっては売却を考えたほうが賢明です。

再建築不可物件の売却を行うなら、訳あり物件専門の買取業者である株式会社アルバリンクへご相談ください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!