違法建築物は取り壊し命令になる?ペナルティを回避するための対処法を解説

違法建築物とは、建築基準法や消防法、都市計画法などの各自治体が定める条例に違反している建築物です。

違法建築物の所有者にとって、取り壊し命令やペナルティがあるのかは気になるところでしょう。

条例に違反しているのが発覚すれば、取り壊し命令やペナルティが課せられることもあります。

そのようなことになる前に、違法建築物の基本的な知識と、罰則の回避方法を知っておかなければなりません。

この記事では、どのような建物が違法建築物と見なされるのか、取り壊しを避ける対処法やリスクなどを解説します。

違法建築物、または既存不適格建築物を所有されている方は、この記事を最後まで読んでご自身に合った対処法を行ってください。

目次

違法建築物は取り壊し命令を下される可能性がある

違法建築物であることが発覚すると、行政から取り壊し命令を受けることがあります。

まずは違反箇所の改善指導が入りますが、従わないと強制力のある命令が下されます。

工事途中の建物なら施工業者にも工事停止命令が行われ、それ以上の工事は進められません。

改善や撤去を行わなければ、電気・ガス・水道の供給を止める措置が強行されるケースもあり、建物の使用がままならない状態になります。

行政から指導が入った際には改修や撤去を行い、強制力のある命令が下されないようにする必要があります。

違法建築物と既存不適格建築物の違い

建築基準法の条件を建築当時にクリアしていたかどうかが、違法建築物と既存不適格建築物の違いとなります。

既存不適格建築物とは、建築当時は法令を満たしていたものの、建築基準法が改正されたために法令基準から外れてしまった建物のことです。

過去には耐震基準の強化や建ぺい率の変更などが行われています。

建築基準法改正以前に建てられた建物は、耐震面や建ぺい率で既存不適格に該当するケースもあるでしょう。

既存不適格の場合は行政から改修の指導や命令が下されることはなく、現状維持のままで建物の使用が可能です。

大規模改修や建替を行う際に、現行の法令基準にあわせればよいとされています。

一方で、違法建築物は建築当時から法令基準を満たしていない建物を指します。

違法建築物と既存不適格建築物の違いは、建築時に法令基準を満たしているかどうかです。

違法建築物・既存不適格になる7つの原因

現行の建築基準法の条件を満たしていない建物は、違法建築物や既存不適格建物に該当します。

該当すると判断される要因は次の7つです。

- 無許可で建築している

- 建ぺい率・容積率がオーバーしている

- 用途地域に適合していない

- 「絶対高さ制限」を超えている

- 斜線制限に違反している

- 採光不良になっている

- 耐震基準を満たしていない

それぞれどのような要因なのかを詳しく解説します。

無許可で建築している

建築届を出さずに無許可で建てられた建物は違法建築物となります。

建築届は一部のケースを除いて、新築・改築・増築時のいずれの場合でも提出が義務付けられています。

届け出が不要な一部のケースとは、小規模な増改築や、中に人が立ち入ることのない小さな物置を建てるようなときです。

ほとんどの建築の際に都道府県知事への届け出が必要です。

建築届を出さずに建てられた建物は、建築基準法や地域の法令に従っておらず、安全性に欠けるなどの問題となることがあります。

無許可で建築した建物は違法建築物と見なされます。

建ぺい率・容積率がオーバーしている

建ぺい率とは、敷地面積に対して最大で何%までの面積なら建物が建てられるかを、パーセンテージで表したものです。

100平方メートルの敷地で建ぺい率が60%なら、最大60平方メートルまでの建物が建てられます。

容積率は少し異なり、敷地に対してすべての床面積の合計が、何%以下なら建築可能かを表します。

容積率80%、面積100平方メートルの敷地に2階建ての建物を建てる場合を例にあげてみましょう。

1階と2階の床面積の合計が80平方メートル以下なら、容積率80%となり建築可能です。

建築基準法で定められた建ぺい率と容積率をオーバーしている建物は、違法建築物や既存不適格となります。

用途地域に適合していない

用途地域とは、地区ごとに建築できる建物の大きさや高さ、種類を制限した地域のことです。

各自治体が都市計画法に基づいて決めており、大きく分けると住宅地・商業地・工業地の3種類です。

決められた用途でしか建物が建てられないため、住宅地に工業施設を建てることなどは禁止されています。

また、住宅地のなかでも高さ制限や面積の制限が地区ごとに細かく設けられており、小規模な住宅しか建てられない住宅地もあります。

用途地域は住民が安心して快適に住めるように定められたものです。

住宅街に大きな工業施設が建てば昼も夜も騒音に悩まされ、大型トラックの頻繁な出入りで危険が発生するトラブルが起こるでしょう。

用途制限を守らないことは地域にとって迷惑行為であり、違法建築に指定されます。

「絶対高さ制限」を超えている

絶対高さ制限とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域で規制されている建物の高さ上限のことです。

高さは10メートルか12メートルのどちらかが上限となり、自治体ごとに異なります。

低層住居専用地域に高層階の建物を建てられ、採光や風通しが妨げられるのを防ぐための制限です。

敷地に隣接して広い公園や道路などがある場合は、低層住宅街の環境に悪影響を与えないとして、例外で制限が解除されることもあります。

しかし、制限の解除は自治体に申請を出して認められなければできません。

勝手な自己判断で建てられた建物は違法建築物となります。

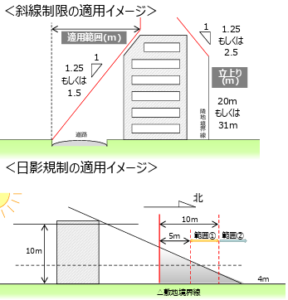

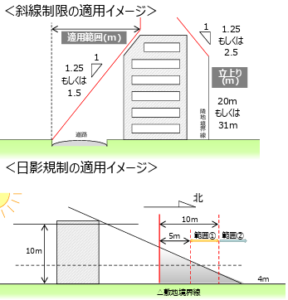

斜線制限に違反している

斜線制限は周囲の土地の風通しや採光を妨げないために定められた制限です。

住宅に適用されることが多い斜線制限は主に次の3つがあります。

| 道路斜線制限 | 道路の風通しや採光を確保するための制限 |

| 北側斜線制限 | 北側の敷地にある建物の南からの日照を確保するための制限 |

| 日影制限 | 周囲の建物の日照を確保するための制限 |

道路の風通しを確保することは、その周辺にある住宅の風通しを確保することにもつながります。

隣地境界線や道路の反対側から規定の高さまで斜線を引き、その線を超えないように建物を建てなければなりません。

地域ごとやそれぞれの制限ごとに規定の高さは異なります。

日影制限では隣の建物が日陰となる時間が最大で3時間以内、または2時間以内などと時間の制限も決められています。

斜線制限により屋根を一部斜めにして高さを削るなどの対処が必要となり、住宅の形や間取りに制限がかかることも珍しくありません。

違法建築とならないためには設計時点で綿密な計画が必要です。

規定に反していれば近所から自治体への訴えにより、違法建築であることが明るみに出ることもあります。

採光不良になっている

建築基準法では、健康面や安全性、快適性などを保つために住居の採光に関する基準が設けられています。

採光を確保するために、居室面積に対して1/7以上は開口部を設置しなければなりません。

ただし、2023年4月1日の建築基準法改正後は、床面照度50ルクス以上の証明を取り付ければよいとされています。

日当たりがよくても、建築基準法の採光基準を満たさなければならない点に注意が必要です。

採光基準をクリアできない建物は違法建築物となります。

耐震基準を満たしていない

違法建築物となる建物に、耐震基準を満たしていないものも含まれます。

耐震基準は1981年(昭和56年)に大きな改正が行われました。

新しい耐震基準では、震度6強〜7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことと定められています。

改正前に建てられた建物は耐震基準を満たしていなくても違法建築物とはならず、既存不適格建築物として扱われます。

既存不適格建築物は法的にそのまま使用することに問題はなく、強制的な改善などは勧告されません。

ただし、大きな地震が来たときには倒壊の恐れがあるため、早めの耐震補強が望ましい物件です。

大規模な改修を行う際には、新しい耐震基準を満たさなければ改修許可が下りません。

既存不適格建築物は大規模改修を行うまでは使用が可能ですが、違法建築物は即時の耐震補強か撤去が必要です。

改正後に建てられた建物で新しい基準法を満たしていない場合は、違法建築物となります。

違法建築物は通報されると発覚する

違法建築物であることが発覚する経緯は、近隣住民から自治体への通報によるものです。

マイホームを建てている近隣住民は、自分たちの地区にどのような制限が設けられているかを知っています。

高さ制限や斜線制限を守らず近隣に日照を妨げる害を与えれば、近隣住民の迷惑となり通報される可能性が高まるでしょう。

建ぺい率なども外部から見て、違法かもしれないと疑いがかかる場合もあります。

自治体が巡回を行って発覚することもありますが、ほとんどのケースは近隣住民からの通報により発覚します。

違法建築物が取り壊し命令を受ける7つの流れ

違法建築物であることが確定すると、指導を受けたときに改善を行わなければ、取り壊し命令や強制撤去の判断が下されます。

取り壊し命令を受けるまでの流れは以下のようになります。

- 違法建築が発覚する

- 自治体に通報される

- 自治体が調査を始める

- 指導・助言・勧告を受ける

- 是正命令を受ける

- 取り壊し命令が下される

- 行政代執行で強制撤去される

どのような流れで発覚から取り壊しが行われるのかを詳しく解説します。

違法建築が発覚する

先述したように、自治体のパトロールや近隣住民からの疑いにより、違法建築物であることが発覚します。

このほかにも地震などの災害により一部倒壊が見られた家屋は、違法建築の疑いがかかり調査の対象となり得ます。

老朽化した家屋のように倒壊の恐れがある建物も、安全面から調査対象となりやすい建築物です。

増改築の工事を無許可で始めたときも、自治体のパトロールにより発覚する可能性があります。

許可を得たことを証明するために、建築確認済証の看板を現場に提示するよう義務付けられています。

違法建築は自治体のパトロールや、周囲からの疑いにより発覚します。

自治体に通報される

外部から見て違法建築だと疑われる場合には、自治体へ通報されるケースがあります。

電話やメールによる匿名での通報が可能で、通報者の情報は公にはされません。

耐震基準のように見た目では分からない違反もありますが、建ぺい率や高さ制限などは外部から見ても違反がわかることがあります。

安全面で近隣へ被害が及ぶ可能性があったり、周囲の住宅の採光を遮ったりすると通報をされやすいでしょう。

自治体が調査を始める

自治体のパトロールや周囲からの通報により違法建築物の疑いがかかると、自治体が調査に乗り出します。

建築確認申請が下りているかどうか、建築基準法に違反していないかなどの状況確認が必要です。

建築主か施工業者が役所から呼び出しを受け、必要書類の提示を求められます。

書類通りに建築が行われているか現地調査も行われるでしょう。

違法の判断が明確にできない場合は、さらに詳細な調査や関係機関との協議が行われます。

指導・助言・勧告を受ける

調査や協議の結果、違法建築だと確定すると行政から指導が入ります。

建築を始めたばかりの建物であれば修繕による費用や時間のロスが比較的少なく済みますが、建築完了後となると容易ではありません。

違反の内容と土地の条件によっては、申請を行うことで制限の緩和措置を受けられるケースもあります。

しかし、緩和措置が認められるには特定の条件を満たさなければいけないため、ほとんどのケースで不可能となるでしょう。

違法建築物と見なされると行政からの指導や勧告対象となります。

是正命令を受ける

行政からの指導に従い一定の期間内に改善を行わないと、是正命令が下されます。

是正命令の内容は、改修や撤去、工事の停止命令などです。

工事中の建物には敷地内の道路から見える位置に、工事停止の命令が記載された看板が設置されます。

施工主と建築業者の両者には工事停止命令の通知が送られます。

また、電気・ガス・水道の供給を行わないよう各業者に連絡が行き、業者が行政に従い供給を止めれば生活が制限されるでしょう。

行政から指導を受けても従わないと是正命令が下り、是正命令にも従わないとさらに厳しい処罰や強制措置が取られます。

取り壊し命令が下される

行政からの指導も是正命令も無視すると、取り壊し命令が下されます。

施工主と建築主に加えて、設計者や現場監督責任者なども命令対象です。

取り壊し命令を受けると50万円以下の罰金や、取り壊し費用支払いのために財産の差し押さえが行われることもあります。

決められた期間内での取り壊しが必要です。

取り壊しを始めても、半年かかってもほとんど進んでいないなどの状況が見られると、取り壊しを進める意思がないと見なされます。

取り壊しが行われなければ、さらに次の強制措置が取られます。

行政代執行で強制撤去される

最終段階として行政代執行による建物の強制撤去が行われます。

取り壊し期限が過ぎると自治体から行政代執行を行う通知が届き、その後も撤去に着手しなければ自治体が解体業者を手配します。

強制撤去が一度開始されると、施工主によって取り壊しが行われない限り、途中で中止されることはありません。

解体費用はすべて建物の所有者に請求されます。

業者の手配後でも解体が始まる前に改善を行えば、業者や資材の手配料などの事前費用は請求が行われません。

行政代執行による取り壊しは、指導や命令に従わなかったときの最終手段となります。

違法建築で取り壊されないための4つの対処法

違法建築と判定されてしまうと改善や撤去が必要となり、費用を所有者が負担しなければなりません。

違法建築で取り壊し命令を受けないために、以下の対処法を行いましょう。

- 確認済証・検査済証を大切に保管する

- 一級建築士に相談する

- 台帳記載事項証明書を取得する

- 違法建築物に強い不動産買取業者に売却する

具体的にどのような対処なのかを解説します。

確認済証・検査済証を大切に保管する

違法建築が疑われた場合に備えて、確認済証や検査済証を保管しましょう。

確認済証は、設計予定の建物が建築基準法を満たしているかの審査を行い、建築許可が下りると都道府県から発行されます。

検査済証は施工終了後に建物の検査を受け、問題なく建築基準法に適合していれば発行されるものです。

建築許可申請と完了検査は新築や大規模な増改築を行う際に必要です。

建築業者がすべて手続きしてくれますが、建築許可と検査が完了したことを施工主自身でも確認し、証書は保管するようにしましょう。

一級建築士に相談する

もし行政から違法建築物だと通達されてしまった場合には、まずは一級建築士へ相談をしましょう。

一級建築士は解決に向けて行政とのやり取りが可能です。

違法建築物と見なされないためにどこまでの改修を行えばよいのか、最低限のラインを決めるための交渉を行ってくれます。

専門の知識をもって行政に交渉と提案を行うため、所有者にとって負担が少ない方法での改修が可能となるでしょう。

違法建築物を取り壊さずに今後も使い続けるなら、一級建築士へ相談して速やかな改修を行う必要があります。

台帳記載事項証明書を取得する

台帳記載事項証明書は、確認済証番号や検査完了の履歴などが記載されたものです。

確認済証や検査証を紛失してしまったときには、台帳記載事項証明書で代用ができます。

違法建築物の疑いがかけられた際には、台帳記載事項証明書の提示で違法建築物でないことが証明可能です。

調査のために行政から提出が求められることもあります。

役所の建築課などで発行ができます。

違法建築物に強い不動産買取業者に売却する

違法建築物の売却は、訳あり物件を積極的に取り扱う業者でなければ難しいでしょう。

違法建築物を購入しようとする買主はなかなか現れず、不動産会社に取り扱いを断られることも少なくありません。

買い手が見つからなければ所有者が改修して違法から脱却するか、解体を行ってから売却を行うことになります。

しかし、改修も解体も費用負担が大きく、売却のためだけに行うのは気が進まない方も多いでしょう。

立地やそのほかの条件によっては、改修・解体費用が売却額を上回る可能性もあります。

売却予想額と改修・解体費用を比べて、損失が出ないように注意しなければなりません。

予定していた売却額よりずっと安い価格でしか売れないケースもあるため、どこまで費用負担を行うかは慎重に見極めましょう。

売却のために費用負担を行いたくない方は、違法建築物件の取り扱いに強い不動産会社に依頼するのがおすすめです。

株式会社アルバリンクは訳あり物件専門の買取業者で、多くの不動産会社が取り扱わない違法建築物件でも積極的に買取を行っています。

全国エリアで買取可能なため、一度無料査定を行ってみるとよいでしょう。

違法建築物を所有する5つのリスク

違法建築物を所有していると以下の5つのリスクがあります。

- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金になる

- 近隣住民に被害を及ぼす可能性がある

- 大規模修繕ができなくなる

- 買い手が住宅ローンを組めない

- 安く買い叩かれる

知らずに損をしてしまうことのないように、事前にどのようなリスクがあるのかを認識しておきましょう。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金になる

違法建築だと知らなかった場合でも、行政の命令に従わなければ3年以下の懲役か300万円以下の罰金が課せられます。

違法建築物だと発覚しただけで罰則が課せられるケースはまれですが、意図的に行った違反はすぐにでも罰則の対象となることがあります。

罰則が課せられるのは以下のケースです。

- 工事停止の命令に従わず施工を続ける

- 是正命令が下されても改修や撤去を行わない

- 建築許可申請を行わずに工事を始める

- 虚偽の申請を行い工事を行う

違法建築物だと判断されたら、行政の指示に従い期限内に改修や撤去を行わないと罰則の対象となります。

近隣住民に被害を及ぼす可能性がある

違法建築物は近隣住民に対して、快適性や安全性を損なう被害を及ぼす可能性があります。

近隣住宅の採光を確保するための高さ制限や斜線制限を守らなければ、採光が得られず快適な生活が損なわれます。

また、耐震基準を守らなければ、隣接した建物が倒壊の巻き添えになるリスクもあるでしょう。

建築基準法は、建物の使用者と近隣住民の快適性や安全性を守るために作られた法律です。

違反をすればさまざまな被害を与えかねません。

大規模修繕ができなくなる

違法建築物は、大規模修繕の建築確認申請が通らない可能性があります。

大がかりなリフォームを行いたい場合には、建築基準法を満たすように再建築を行わなければなりません。

違反箇所をすべて改善することで建築確認申請が可能となります。

場合によっては建物だけでなく、私有地の一部を公共の道路として活用するセットバックなどが必要となるケースもあります。

一般的な改修よりも費用が膨大に膨れ上がることが多く、違法建築物の大規模修繕は大変な作業となるでしょう。

買い手が住宅ローンを組めない

違法建築物の購入時は住宅ローンの審査が通らないといわれています。

金融機関は購入する不動産を担保に取って融資を行いますが、違法建築物のような買い手が付きにくい物件は担保として価値がありません。

代わりにほかの不動産で担保になっていない物件を差し出すしかありませんが、ほかの不動産をもっている方は少ないでしょう。

不動産の購入時にローンを組むのは一般的ですが、違法建築物の購入時はローンが組めないケースが多く見られます。

購入希望者が現れてもローンが組めなければ諦めるほかなく、売却はなかなか叶わないでしょう。

安く買い叩かれる

違法建築物を買おうとする方は少なく、1年以上売りに出しても買い手が付かないこともあるでしょう。

買取を行ってくれる業者が見つかっても、需要がないため安く買い叩かれるケースも珍しくありません。

長期間買い手が付かなければ安い買取額で妥協するほかありませんが、いくつかの不動産会社で査定を行うことをおすすめします。

株式会社アルバリンクは、違法建築物のような訳あり物件を専門に取り扱う買取業者です。

他社よりも高値で買取を行える可能性があるため、無料査定を行ってみるとよいでしょう。

まとめ

違法建築物の所有は近隣への被害や所有者への罰則など、さまざまなリスクを抱えることになります。

費用をかけて改修や解体を行うか、売却を行うかでリスクから逃れることが可能です。

費用負担を行いたくない方は売却がおすすめですが、取り扱ってくれる不動産会社が見つからず、安く買い叩かれてしまう可能性もあります。

売却を検討するなら、違法建築物の買取に強い株式会社アルバリンクにご相談ください。

全国エリアに対応しており、他社が買取を行わない物件でも買取を行います。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!