再建築不可は本当にやめたほうがいいのか?後悔しない投資法を解説

「再建築不可の物件に投資しても大丈夫だろうか…?」

このよう不安を抱えている方も多いと思います。

確かに再建築不可物件は訳あり物件の一種で、知らずに買うと大きな損失やトラブルに発展するケースもあります。

ですが、こうしたリスクや注意点を正しく理解し、適切に対処することで、高利回りを狙える魅力的な投資先になる可能性もあるのです。

この記事では以下のポイントについて、初心者にもわかりやすく解説していきます。

最後までお読みいただければ、これらのリスクや注意点を踏まえたうえで、後悔しない再建築不可物件投資の考え方がわかるでしょう。

私たちAlbalinkでは、高利回りが期待できる投資物件のご紹介を行っています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

LINE登録で最新の物件情報や投資のコツも無料でお届けしていますので、ぜひこの機会に登録して情報収集を始めてみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

再建築不可物件はやめたほうがいい?5つのデメリット

再建築不可物件には大きなリスクが潜んでおり、購入後に後悔するケースも少なくありません。

この章では、以下の5つのデメリットについて具体的に解説します。

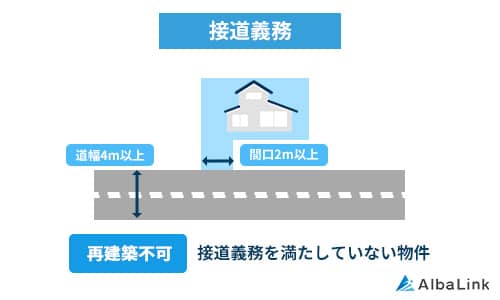

建て替えできない

再建築不可物件の最大のデメリットは、建物が老朽化や災害などで倒壊した場合に新築できない点でしょう。

これは再建築不可物件が建築基準法第43条の接道義務に違反しているためです。

日本の建築物は、敷地が幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければならないというルールがあり、この条件をクリアできない土地では、原則として建築確認申請が通りません。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法 第43条(敷地と道路の関係)

結果として、建物を失ったタイミングで土地の活用方法が一気に限られ、売却も賃貸も難しくなる可能性があります。

したがって、もし老朽化で解体せざるを得なくなった場合、「建物を失った瞬間に価値がほとんど残らない状態になる」というリスクも想定しておく必要があります。

損害賠償を請求される

再建築不可物件は築年数が古く老朽化が進んでいるケースが一般的です。

その結果、地震や強風で外壁や屋根が隣地に被害を与えた場合、民法第717条の規定により所有者が損害賠償責任を負うことがあります。

参照元:e-Gov法令検索|民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

実際に、老朽化した戸建ての瓦が飛び、修繕費として補修費用の3分の1を請求された事例も報告されています。

万一の際に備えて保険をかける方法もありますが、保険料や修繕費が重くのしかかるため、事前の建物状況調査と管理が必須です。

また、こうしたリスクを把握したうえで投資判断することが重要です。

住宅ローンが使えず売れ残る

再建築不可物件は、金融機関に担保価値が認められにくく住宅ローンの融資対象外になることがほとんどです。

買い手が現金で購入できる層に限られるため、流動性が低く売却まで長期間かかる可能性があります。

たとえば、一般的な再建築可能な住宅と比較すると、売却期間が2倍以上かかるとも言われています。

そのため、現金化したい場合や相場価格での売却を望む場合は、通常の物件より不利になる点に注意が必要です。

更地で固定資産税が上がる

老朽化が進み建物を解体して更地にした場合、住宅用地特例(固定資産税の軽減措置)が適用されなくなります。

参照元:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置|国土交通省

住宅が建っている土地に対して、固定資産税や都市計画税が大幅に軽減される制度のことです。

正式には「住宅用地に対する課税標準の特例」と呼ばれます。

具体的には、更地にすることで課税標準が最大で6倍に増えるケースも珍しくありません。

このように、建物を失うことで予想以上の維持費が発生し、家計に重くのしかかるリスクがあるため、解体の判断は慎重に行いましょう。

子や孫に負担を残す

再建築不可物件は相続した際に売却しにくく、税金や維持管理の負担を引き継がざるを得ないケースが多いです。

特に、遠方に住む子どもや孫にとっては「使えないが手放せない負の遺産」となり、金銭的にも精神的にも苦しませてしまう可能性があります。

こうした事態を防ぐためには、事前に出口戦略を考え、将来の資産計画に組み込むことが重要です。

「再建築不可物件はやめたほうがいい」と不評でもメリットはある

再建築不可物件はデメリットが多く避けられがちですが、条件や戦略次第ではメリットを活かすことも可能です。

ここでは、リスクを理解したうえで投資価値を見極めるために役立つ3つのメリットについて解説します。

価格が安く仕入れやすい

再建築不可物件は需要が低いため、相場より大幅に安い価格で購入できることが多いです。

例えば、東京都23区内の一戸建ての坪単価が通常100万円前後の地域でも、再建築不可物件なら坪単価40〜50万円程度で取引されるケースがあります。

このように、同じエリアであっても仕入れ価格を大きく抑えられるため、「まずは少ない自己資金から不動産投資にチャレンジしたい」と考えている人にとって、選択肢のひとつになり得ます。

高利回りを狙える

仕入れ価格を抑えられる分、賃貸経営に転用したときの表面利回りが高くなりやすい点も、再建築不可物件の大きな特徴です。

たとえば、600万円で購入した再建築不可物件を月5万円で賃貸に出せば、年間家賃収入は60万円となり、表面利回りは10%を超えます。

一般的な中古戸建ての平均利回り(約6〜7%)と比較すると、かなり高い利回りであることがわかります。

もちろん、空室期間や修繕費などを差し引いた実質利回りは下がりますが、リスクと手間を織り込んだうえでも、「高めの利回りを狙える投資先」として検討する余地があります。

長期保有で価値が安定する

再建築不可であっても、地価が安定している地域では資産価値が急激に下がらず、長期保有が可能なケースもあります。

特に都市部や再開発が予定されているエリアでは、状況が変わり再建築可能になる可能性もゼロではありません。

例えば、「長期で賃貸運用しながら、エリアの再開発や道路拡幅の動きをウォッチする」というスタンスで保有しておくと、状況の変化に応じて選べる選択肢が増える可能性があります。

とはいえ、あくまで可能性の話に過ぎないため、「再建築可能になること」を前提に投資判断をするのは危険です。

地域の将来性や自治体の都市計画も事前に調査して、あくまでおまけ程度の期待値として捉えておくとよいでしょう。

再建築不可物件の失敗・トラブル例3選

再建築不可物件は安く仕入れられる反面、注意を怠ると大きな失敗につながることがあります。

この章では、実際に起きやすい失敗やトラブルのケースを3つ紹介します。

融資が受けられず回収できない

再建築不可物件は多くの金融機関において、担保価値が低いと判断されるため、住宅ローンや投資用ローンの融資を断られることがよくあります。

このため、購入資金を全額自己資金やノンバンクの高金利ローンなどで賄う必要が出てくる場合があります。

例えば、リフォーム後に転売するつもりで自己資金を1,000万円投じて物件を購入したものの、売却の話が進まず、資金回収ができなくなるといった展開も考えられます。

このような事態を避けるためには、購入前に利用できそうな融資の有無を確認し、「現金をどこまで投じてよいか」をシミュレーションしておくことが大切です。

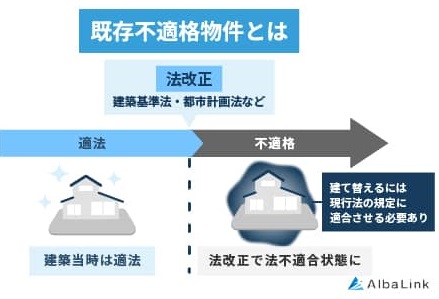

老朽化で訴えられる

築年数の経過した再建築不可物件では、耐震性や設備が現行基準に適合しない、いわゆる「既存不適格」の状態になっている場合があります。

この状態で適切な修繕や点検を行わずに放置すると、倒壊や設備不良による事故が起きるリスクが高まります。

実際に、老朽化したアパートの外階段が崩落し、居住者の知人がけがを負い、所有者が損害賠償責任を負ったというケースもあります。

こうしたリスクを抑えるには、建物の安全性を確認し、必要な修繕工事や保険加入を検討することが重要です。

売れず維持費がかさむ

再建築不可物件は売却しにくく、長期間所有し続けるうちに固定資産税や修繕費が雪だるま式に膨らんでいくことがあります。

特に、築古の一戸建てでは年間の維持費が数十万円に及ぶこともあります。

以下は、維持費の一例です。

| 項目 | 年間費用目安 |

| 固定資産税 | 約15万円 |

| 修繕・管理費用 | 約10万円 |

| 合計 | 約25万円 |

買い手が見つからず資産価値が目減りするリスクもあるため、購入前に出口戦略を検討しておくことが大切です。

再建築不可物件の出口戦略

再建築不可物件はリスクが高いものの、適切な出口戦略を準備しておくことで損失を最小限に抑えることが可能です。

この章では、代表的な4つの出口戦略について解説します。

接道を確保して建築可能にする

再建築不可の原因が接道義務違反である場合、隣地の一部を購入して道路幅員を確保し、再建築可能にする方法があります。

この手法は「セットバック」や「隣地買収」と呼ばれます。

- セットバック

- 道路が狭い場所で建物を建てるときに、敷地の一部を後退させて道路として使えるようにする制度のこと。

- 隣地買収

- 自分の土地の隣にある他人の土地を買い取ることを指す。

例えば、接道幅が1.8メートルしかない土地でも、隣地の0.3メートル分を買い足し2.1メートルとすることで、建築基準法の基準をクリアできます。

ただし、個人間のやり取りでは、隣地所有者との交渉がスムーズに進まなかったり、提示される価格が相場より高くなったりすることもあります。

このため、事前に不動産業者や司法書士などの専門家に相談して進めると安心です。

リフォームして賃料を高めて売る

建物が古くても、リフォームやリノベーションを行うことで、賃貸需要を高めたり、利回り物件として売却しやすくしたりする方法もあります。

たとえば、築40年の戸建てに数百万円をかけて水回りと内装を一新すれば、月4万円に設定していた賃料を、6万円に上げられる可能性があります。

この結果、表面利回りが上がり、「高利回りの投資物件」として投資家に注目されやすくなることが期待できます。

このような戦略を取る場合は、改修費用や空室率などを織り込んだうえで収支シミュレーションを行い、投資判断をすると良いでしょう。

買取業者や投資家に売る

不動産業界には、訳アリ物件を専門に扱う買取業者や投資家が存在します。

こうした業者は通常の買い手が敬遠する再建築不可物件でも積極的に買い取るため、早期現金化が可能です。

売却価格は相場の6〜7割程度になるケースが多いですが、長期保有による固定資産税や維持費の負担を考慮すると、合理的な選択肢と言えるでしょう。

実際に売却を検討する際は、複数の買取業者から査定を取り、条件やサービス内容を比較して検討することをおすすめします。

相続や贈与で整理する

自分の代で売却が難しい場合、相続や贈与によって子や孫に資産を移転し、時間をかけて整理する方法もあります。

相続税評価額は市場価格より低くなる傾向があるため、節税効果が見込める場合もあります。

ただし、前述したように、再建築不可物件は子や孫にとってはマイナスの財産となり得るものです。

将来の資産計画とのバランスを考慮しつつ、税理士や専門家と相談しながら進めるとよいでしょう。

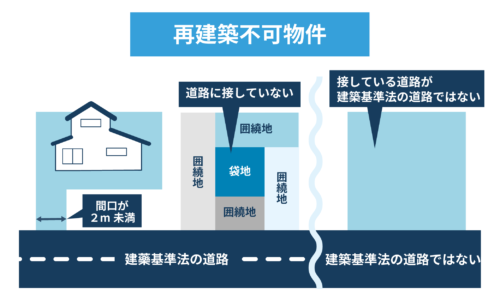

そもそも再建築不可物件とは?

再建築不可物件について正しく理解することは、リスクや対策を考えるうえで非常に重要です。

この章では、定義や根拠となる法律、どのような状態の敷地が該当するのかについて説明します。

定義と現行法規を確認しよう

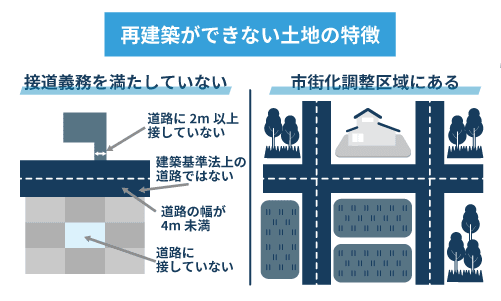

再建築不可物件とは、現行の建築基準法の規定に適合しないため、建物を建て替えたり増築したりできない土地に建つ建物を指します。

特に重要なのが建築基準法第43条に定められた「接道義務」です。

建築物の敷地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというルール。

この条件を満たさない土地は、建築確認申請が原則として許可されないため、再建築不可物件は建て替えや増築が難しいのです。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法 第43条(敷地と道路の関係)

したがって、物件を購入する際には現地や図面で道路との接道状況を確認することが重要です。

接道義務を満たさない例を知る

不動産投資においては、接道義務を満たしていない土地のパターンを知っておくことも大切です。

たとえば、以下のケースを見てみましょう。

| ケース | 具体例 |

| 幅員が狭い道路 | 幅が3メートルしかない路地に面する敷地 |

| 接道幅が不足 | 道路には接しているが幅が1.5メートルしかない |

| 私道の権利が不明確 | 私道にしか接しておらず、通行許可の権利関係が不明確 |

| 行き止まり道路 | 避難経路として認められない行き止まりの道に接している |

これらのパターンに該当する土地では、新築や増築が認められず、資産価値や活用の自由度が低くなります。

したがって、購入前に現地で幅員をメジャーで測ったり、自治体の窓口で道路台帳を確認したりするなど、十分な調査が必要です。

再建築不可になる3つのケース

再建築不可物件は、元々そう設計されたわけではなく、さまざまな事情によって再建築ができない土地になってしまうことがあります。

この章では、代表的な3つのケースを解説します。

旧法下で建てられた

建築基準法が施行された1950年以前に建てられた建物の中には、現行の基準に適合しないものが存在します。

このような建物は「既存不適格物件」と呼ばれています。

特に戦後間もない時期に整備された住宅街では、幅2メートル程度の細い道に面している戸建てがそのまま残っていることがあります。

当時は問題なく建てられたものの、現行の規定を満たしていないため、建て替えや増築が認められない可能性があります。

参照元:既存不適格建築物について|内閣府

このような場合、建て替えを行うためには道路を拡張するなど大掛かりな工事が必要になるでしょう。

分筆や売却で接道を失った

相続や売買の際に土地を分ける(分筆する)過程で、意図せず「無道路地」が生まれてしまうことがあります。

建築基準法上の道路に接していない土地のことです。

つまり、「家を建てるための接道条件を満たしていない土地」を指します。

例えば、もともと道路に4メートル接していた敷地を2つに分けた結果、それぞれが2メートル未満の接道幅になり、両方とも再建築不可となるケースです。

この場合、どちらの土地も接道義務の条件を満たせず、2つとも再建築不可に該当してしまう可能性があります。

このような事態を避けるには、土地の形状や権利関係を正確に確認し、分筆前の状況を把握することが重要です。

特殊な道路事情がある

一見すると道路に面しているように見える土地でも、接している道路が建築基準法上の「道路」に該当しないことがあります。

例えば以下のようなケースが該当します。

- 見た目は道路だが、実は個人所有の私道で建築基準法上の「位置指定道路」になっていない

- 幅が狭く、行き止まりで避難路として認められない など

こうした特殊なケースでは、自治体に申請して「位置指定道路」の認定を受けるなどの手続きを行う必要がありますが、必ずしも許可されるとは限りません。

建築基準法上の「道路」として市区町村から正式に認められた私道(個人の持ち物の道路)のことです。

したがって、購入前に役所の窓口で「この前面道路は建築基準法上の道路か」「位置指定道路か」などを確認しておくことをおすすめします。

訳アリ物件で後悔しないために今すぐLINE登録して情報収集を!

再建築不可物件をはじめとする訳アリ物件は、通常の物件に比べて検討すべきポイントが多く、不安を感じる方も少なくありません。

けれども、正しい情報とサポートがあれば、リスクを抑えつつ安定した利回りを目指すことも可能です。

アルバリンクでは、こうした訳アリ物件の売買に特化し、実際に数多くの取引実績をもとにした投資ノウハウをLINEで発信しています。

市場には出回りにくい高利回りの物件情報も随時配信しており、投資の選択肢を広げたい方におすすめです。

また、LINEから不動産投資に関する個別の相談も可能で、状況に応じた提案を行っています。

訳アリ物件の購入を検討している方だけでなく、「収益性の高い投資先を見つけたい」「将来的に物件の活用を考えている」といった方にも、幅広くご活用いただけます。

まずは気軽に登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

まとめ

再建築不可物件は多くのデメリットがあり、特に初心者にはやめた方がいいとされるのも事実です。

建て替えができず資産価値が下がりやすい、融資が難しい、売れ残りリスクなど、不安を感じるポイントも多いでしょう。

しかし、安価に仕入れられ高い利回りが期待できるなど、正しい知識と戦略があれば収益化は可能です。

とはいえ、老朽化や近隣トラブルなどのリスクも内包するため、物件選びには注意が必要です。

訳あり物件専門の買取業者「アルバリンク」なら、訳アリ物件を含む高利回り投資物件の紹介実績が豊富で、安心してご相談いただけます。

まずはアルバリンクのLINEに登録して、後悔しない物件選びのための情報収集を始めましょう。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!