大家都合で退去を求めるときの立ち退き料の4つの判例を紹介!

「大家都合で退去を求めたいが、立ち退き料はいくらが相場なのか分からない」「判例ではどう判断されているのか知りたい」と悩む大家さんは少なくありません。

立ち退き料は、法律や契約内容、過去の判例など複数の要素が絡み合うため、経験がないと金額設定や交渉が難航しがちです。

しかし、実際には適切な相場観と交渉のポイントを押さえることで、トラブルを回避しながらスムーズに退去を進めることができます。

そこで本記事では、以下のポイントを詳しく解説します。

最後まで読むことで、過去の判例や相場感を踏まえた現実的な金額設定や、トラブルを避ける交渉方法が分かります。

また、解決策の一つとして、立ち退き料の負担を抑えるために、他の投資物件への切り替えを検討する方法もご紹介します。

当社Albalink(アルバリンク)では、利回りの高い投資物件を多数取り扱い、LINE登録者限定で最新情報をご案内しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

立ち退きに悩む大家さんも、ぜひ情報収集の一環としてご活用ください。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

大家都合で退去を求める場合の立ち退き料の相場とは

大家都合で退去を求める場合の立ち退き料の相場は、家賃の6カ月〜12カ月分とされています(住宅の場合)。

たとえば、家賃が月10万円の場合、立ち退き料は60万~120万円が相場です。

店舗や事務所の場合は、営業利益や移転費用を加味するため、数百万円規模になることもあります。

大家都合で退去を求める場合は「正当事由」が必要で、補完要素として立ち退き料の金額が算定されます。

正当事由が認められるか否かの判断や、立ち退き料の算出を1人で行うのは難しいため、弁護士に依頼して、事例や判例を踏まえて妥当な条件を提示することが大切です。

立ち退き料の内訳とケース別の費用感

立ち退き料は、単に退去してもらうための金銭ではなく、借主が被る不利益や移転に伴う費用を補うために支払うものです。

ここでは、立ち退き料の内訳とケース別の費用感について、以下のようなことを解説します。

立ち退き料に含まれる5つの主要項目(引越費用・新居の契約費など)

退去に伴い、借主が負担する経済的・生活上の不利益をカバーするため、立ち退き料には主に以下の5つの項目が含まれます。

- 引越費用(業者代、梱包資材費など)

- 新居の契約費用(敷金、礼金、仲介手数料)

- 家賃の差額の補填(新居が高額な場合の一定期間分)

- 営業補償(店舗・事務所の休業補償や移転費用)

- 慰謝料(精神的負担や生活の混乱に対する補償)

立ち退き料を計算するときは、単に「一括で〇〇万円」と算出するのではなく、項目ごとに積算するのが一般的です。

弁護士に相談したり、過去の判例を参照したりしながら、適切な金額を算出しましょう。

【ケース別相場】居住用・戸建て・テナントで変わる支払い額

状況によって発生する費用や不利益の内容が違うため、立ち退き料の金額は、物件の種類や利用状況ごとに大きく異なります。

ケース別の相場は、以下のとおりです。

| 居住用(マンション・アパート) | 家賃6〜12カ月分+引越し費用 |

|---|---|

| 戸建て住宅 | 家賃12カ月分前後+土地利用補償 |

| テナント(店舗・事務所) | 営業利益・休業補償・内装撤去費を含めて数百万円規模 |

とくにテナントのような事業用の物件は、立ち退き料が高額になる傾向があります。

用途ごとの相場感を把握して、過大請求や不当な低額提示を回避しましょう。

立ち退き料の支払い以外のサポートを行うこともある

立ち退き時の対応は、金銭の補償だけではありません。

場合によっては、移転や契約に関するサポートを行うケースもあります。

たとえば、借主が引っ越すとき、引っ越し業者を手配したり、新居や新店舗を紹介したりすることがあるのです。

大家都合によって入居者に退去を依頼する場合は、金銭面以外のサポートも、正当事由を補完する要素になり得ます。

とくに、高齢者や低所得者といった社会的に弱い立場にいる人にとっては、立ち退き料以外の支援はとても重要です。

「正当事由」があれば立ち退き料を減額・免除できる?

借地借家法で定められた「正当事由」が強い場合、立ち退き料の金額を減額したり、免除したりできる可能性があります。

ここでは、立ち退き料の減額・免除について、次のようなことを解説します。

主張可能な正当事由とは

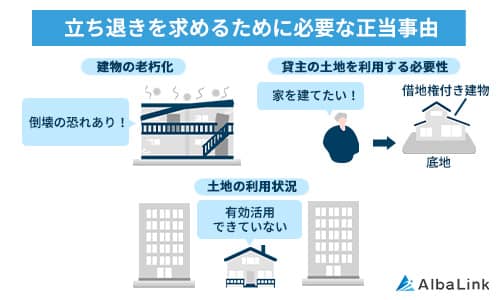

正当事由として主張できるものは、借地借家法と判例によりある程度整理されています。

代表的なものは、以下のとおりです。

- 建物の老朽化や耐震性不足(倒壊の危険、建て替えの必要性)

- 貸主やその家族の自己使用の必要性(居住用や事業用)

- 再開発計画や公共事業による利用の必要性

- 借主側の契約違反(家賃滞納、迷惑行為など)

弁護士に依頼すれば、こうした事由の整理や証拠の準備を的確に進められるため、交渉での説得力を高めることが可能です。

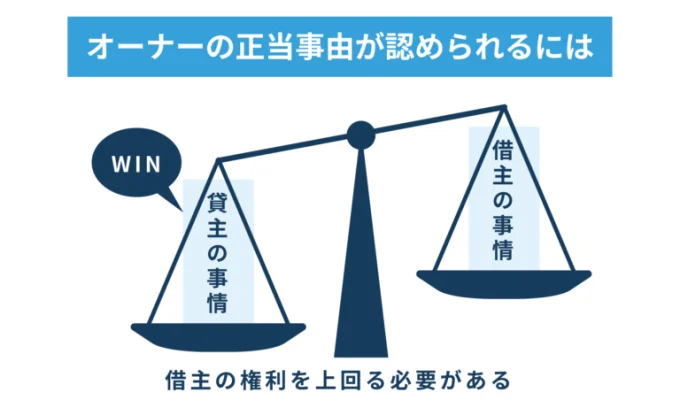

「正当性の強弱」と立ち退き料の関係性

正当事由の強さは、立ち退き料の金額に影響します。

理由は、正当事由が強いほど、補償金という「補完要素」の必要性が小さくなるためです。

たとえば、建物の耐震性の不足と、親の介護等により貸主が居住する必要性の、2つの事由がある場合は、正当性が強いと判断され、立ち退き料が減額される可能性があります。

逆に、貸主側の事情が弱く、借主の居住年数が長い場合や高齢者世帯では、相場より高額な補償が必要になることもあります。

立ち退き交渉をする際は、次のような要素を多角的に判断します。

- 貸主・借主双方の事情

- 物件の利用状況

- 賃貸借契約の期間

- 周辺家賃の相場

- 生活への影響

減額交渉を成功させるには、正当事由を補強する事実関係を、事前に整理することが重要です。

「立ち退き料ゼロ」の失敗と成功の分かれ道

「立ち退き料ゼロ」を実現できるのは、正当事由が極めて強く、借主の不利益が小さい場合に限られます。

単なる「ビジネス拡大のための建て替え」や「新しいテナントを入れたい」という理由では、正当事由が弱く、立ち退き料を払うことになるでしょう。

参照元:岡本政明法律事務所「高額な立ち退き料と低額な立ち退き料の分かれ目」

正当事由の弱さだけでなく、書面や証拠を用意していない等の準備不足も、「立ち退き料ゼロ」が遠のく要因になり得ます。

弁護士法人や法律事務所と連携し、過去の判例や事例を効果的に活用することが、立ち退き料の支払いをなくすために有効です。

大家都合の退去による立ち退き料の判例を4つ紹介

大家都合で入居者に退去を依頼する場合、適切な立ち退き料の金額を提示することはとても大切です。

ここでは、立ち退き料の計算をするときに参考になる判例として、以下の4つを紹介します。

正当事由の補完として立ち退き料100万円を支払うことを容認

まず紹介するのは、正当事由の補完として100万円の立ち退き料を支払うことを容認した事例です。

当該アパートは、解約の申し入れ時で築45年を経過しており、老朽化が顕著で、倒壊の危険性が高くなっていました。

一方で、入居者は家賃の滞納をすることなく居住しているため、一定程度の保護が必要だと判断されました。

その結果、貸主は正当事由の補完として、立ち退き料100万円か、裁判所が相当と認める額を支払うことになりました。

立ち退き料1,000万円の支払いと引き換えに明け渡し請求を認める

続いて紹介するのは、1,000万円という高額な立ち退き料の支払いと引き換えに、明け渡し請求を認めた判例です。

貸主は、建物が老朽化し、現状では十分な賃料を確保できないため、高層ビルに建築しなおすことを理由に立ち退きを要求していました。

裁判所は、貸主の思考の経緯は容易に肯定できるとしながらも、「論旨は、いずれも採用することはできない」とし、当事者の申し立て額500万円より高額な、1,000万円の支払いと引き換えに、明け渡し請求を認めました。

正当事由が十分でなかった場合、かえって立ち退き料が増額する可能性があることが伺えます。

店舗の立ち退きで補強条件として500万円の支払いが相当と判断された

店舗の立ち退きに関する判例では、500万円の支払いが相当と判断された事例がありました。

当該店舗は京都屈指の繁華街にあり、老朽化のため建て替えなければなりませんでした。

裁判では、家主は補強条件として、300万円もしくはこれと相違ない範囲で立ち退き料を支払う意思を表明した場合、500万円の立ち退き料の支払いが相当と判断されました。

意思表示した内容と、裁判の判決が、必ずしも一致しないことが伺える判例です。

そもそも立ち退きが認められなかった

最後に紹介するのは、そもそも立ち退きが認められなかった判例です。

当該マンションは築約30年経過しており、貸主は再開発を検討していたものの、耐用年数はあと約10年残っていました。

加えて、そのマンションの借主には、不眠症と重い心臓病を患っている妻がいました。

裁判所は、マンションが長期にわたって居住の用に耐えうることと、転居することで妻の病気が悪化する可能性を考慮し、貸主の正当事由はないと判断しました。

参照元:岡本政明法律事務所「高額な立ち退き料と低額な立ち退き料の分かれ目」

立ち退きをスムーズに進めるための4つのポイント

立ち退き交渉は、借地借家法や判例に基づく正当事由の主張や、補償金額の提示など、複雑な要素が絡みます。

対応を誤ると、裁判や高額な立ち退き料の請求といったトラブルに発展するかもしれません。

ここでは、立ち退きをスムーズに進めるためのポイントとして、以下の4つを紹介します。

退去理由と希望スケジュールを明確に伝える

まずは、退去を依頼する理由と、スケジュールを明確に借主へ伝えましょう。

たとえば、「耐震性不足による安全確保のため」「再開発計画に伴う建て替え」など、退去をお願いする理由を具体的に説明することが大切です。

スケジュールを借主に伝えるときは、退去期限や立ち退き料の支払時期などを事前に整理し、書面で通知しましょう。

建物の老朽化により倒壊リスクが高いこと示す診断書等、具体的な証拠を提示するのも、交渉をスムーズに進めるうえで高価が期待できます。

借主が納得できる理由と、退去までのスケジュールを明確に伝えることで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

立ち退き料を具体的に提示して書面で交渉する

立ち退き料は、相場や判例を踏まえて具体的に提示して、書面化で交渉することが重要です。

理由は、口頭の交渉では条件の食い違いや誤解が生じやすく、後々の紛争の原因になりやすいからです。

たとえば、「家賃の6カ月分+引越し費用+敷金・礼金の補償」のような形で内訳を提示すれば、金額の根拠が明確になり、借主も条件を受け入れるか判断しやすくなります。

弁護士に依頼して契約書や合意書を用意することで、法的なリスクも軽減できます。

早めに弁護士との協力体制を整えておく

立ち退き交渉には法律的知識と交渉力が必要なため、早い段階で弁護士との協力体制を整えることもポイントのひとつです。

とくに、次のような状況になった場合、弁護士による専門的な判断が求められます。

- 正当事由の主張方法

- 立ち退き料の算定

- 書面作成

- 裁判になった場合の対応

法律事務所に依頼することで、法律に基づいた説明が可能になり、借主からの不当な要求を防げます

万が一裁判に発展しても、迅速に対応できるため、早めに弁護士との協力体制を築いておきましょう。

必要に応じて公的支援制度や相談窓口を活用する

立ち退き交渉では、自治体や国の公的支援制度や窓口を活用できる場合があります。

とくに、高齢者や低所得世帯、事業用テナントの移転などでは、補助金や相談窓口が用意されていることがあります。

たとえば、東京都では、入居にかかる初期費用を貸し付ける「総合支援資金(住宅入居費)」や、見守りサービスを受けられる「あんしん居住制度」などがあります。

参照元:東京都住宅政策本部「居住支援に活用できる制度の紹介」

借主にとって役立つ情報を提供することで、交渉をスムーズに進めやすくなる場合もあるため、事前に制度の有無を調べておくことが重要です。

まとめ

大家都合での退去は、立ち退き料の相場や過去の判例によって支払い額が大きく変わるため、事前準備と情報収集が欠かせません。

立ち退き料には引越費用や新居契約費など複数の項目が含まれ、居住用・戸建て・テナントで金額差も大きく、1,000万円の立ち退き料が相当とされた事例もあります。

正当事由が強ければ減額や免除も可能ですが、交渉や証拠不足で請求が棄却されるリスクもあるため注意が必要です。

こうしたリスクを回避する方法のひとつに、利回りの高い物件を見つけて収益性を確保することが挙げられます。

訳あり物件に強いAlbaLink(アルバリンク)では、高利回りの投資物件を紹介しています。

AlbaLink(アルバリンク)のLINEを登録して、最新の高利回り物件の情報を受け取りながら、余裕ある資産運用を進めましょう。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!