建蔽率(建ぺい率)・容積率とは?建築知識の基本や計算方法を紹介

不動産を所有している人の中には、増改築を検討している人もいると思います。

増改築をする際に「建ぺい率」や「容積率」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。

建物を建てたり、増築したりする場合、この建ぺい率と容積率が建物プランに影響することがあります。

今回は、建ぺい率、容積率といった建築の基礎知識や計算方法などを紹介します。

家の新築や増築を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

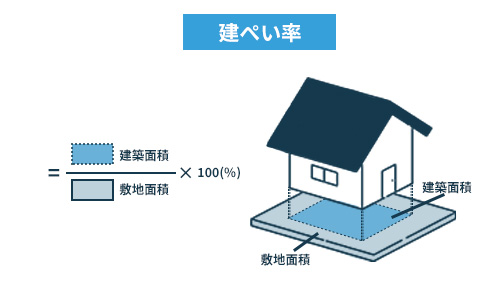

建ぺい率とは土地面積に対する建物面積の割合

建ぺい率とは、「不動産が建っている土地の面積」に対する「建物の面積(建物を真上から見たときの面積)」の割合のことです。

たとえば、100㎡の土地に80㎡の建物が建っている場合、建ぺい率は80%となります。

建ぺい率は行政によって用途地域ごとに設定されており、制限を超える建物を建てることはできません。

たとえば、建ぺい率が50%に定められている地域の場合、土地面積の50%を超える建物は建築できません。

一般的に、建ぺい率は用途地域ごとに**30%〜80%**の範囲で定められており、多くの住宅地では60%前後に設定されています。

用途地域別の建ぺい率の制限

「用途地域」とは、都市計画法に基づき、市街地を計画的に整備するために定められた地域区分です。

全国で13種類の用途地域が設定されており、建てられる建物の種類や建ぺい率が異なります。

各用途地域と建ぺい率について解説していきます。

| 用途地域 | 内容 | 建ぺい率 |

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅専用(高さ10~12mに制限) | 30・40・50・60% |

| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅専用(小型店舗含む) | 30・40・50・60% |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用 | 30・40・50・60% |

| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用(店舗・事務所含む) | 30・40・50・60% |

| 第一種住居地域 | 住宅(小型店舗含む) | 60% |

| 第二種住居地域 | 住宅(店舗・事務所含まない) | 60% |

| 田園住居地域 | 住宅(農業の利便性を重視) | 30・40・50・60% |

| 準住居地域 | 住宅(道路や自動車関連施設の利便性を重視) | 60% |

| 近隣商業地域 | 商業施設(近隣住民の利便性を重視) | 80% |

| 商業地域 | ほぼすべての種類の建物(大型工場は含まない) | 80% |

| 準工業地域 | 工業施設(住宅や小型店舗含む) | 60% |

| 工業地域 | 工業施設(環境破壊の出る工場含む) | 60% |

| 工業専用地域 | 工業施設(住宅建築不可) | 30・40・50・60% |

自分の所有地がどの用途地域に該当するかによって、建てられる建物の規模や構造が異なります。

すべてを暗記する必要はありませんが、自分の土地の用途地域は必ず確認しておきましょう。

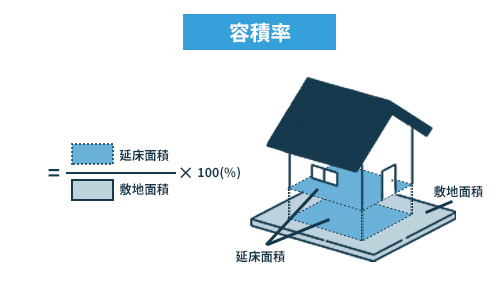

容積率とは土地面積に対する延床面積の割合

容積率とは、建物が建つ「土地面積」に対する「延床面積(各階の床面積の合計)」の割合を指します。

例えば、土地面積100㎡の土地に、1階40㎡・2階60㎡の建物が建っている場合、延床面積は100㎡となり、容積率は100%です。

容積率も用途地域ごとに50%〜1000%の範囲内で定められています。

用途地域別の容積率の制限

用途地域別の容積率の制限は、以下のようになります。

| 用途地域 | 用途内容 | 建ぺい率 |

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅専用(高さ10~12m程度) | 50・60・80・100・150・200% |

| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅専用(小型店舗含む) | 50・60・80・100・150・200% |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用 | 100・150・200・300% |

| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用(店舗・事務所含む) | 100・150・200・300% |

| 第一種住居地域 | 住宅(小型店舗含む) | 200・300・400% |

| 第二種住居地域 | 住宅(店舗・事務所含まない) | 200・300・400% |

| 田園住居地域 | 住宅(農業の利便性を重視) | 50・60・80・100・150・200% |

| 準住居地域 | 住宅(道路や自動車関連施設の利便性を重視) | 200・300・400% |

| 近隣商業地域 | 商業施設(近隣住民の利便性を重視) | 200・300・400% |

| 商業地域 | ほぼすべての種類の建物(大型工場は含まない) | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000% |

| 準工業地域 | 工業施設(住宅や小型店舗含む) | 200・300・400% |

| 工業地域 | 工業施設(環境破壊の出る工場含む) | 200・300・400% |

| 工業専用地域 | 工業施設(住宅建築不可) | 200・300・400% |

上記の13のエリアで容積率が決められています。

自分の所有している不動産がどの場所にあるのか、確認したうえで建築・増改築を進める必要があります。

建ぺい率・容積率を調べる方法

建ぺい率と容積率を調べる方法は、主に次の2つです。

- 各自治体の「建築指導課」「都市計画課」に問い合わせる

- 建築業者・不動産業者・工務店などに問い合わせる

自治体では用途地域ごとの建ぺい率・容積率を取りまとめており、管轄の建築指導課または都市計画課に問い合わせることで確認できます。

また、不動産会社・ハウスメーカー・工務店も建ぺい率や容積率を把握していることが多いため、相談すると教えてもらえるでしょう。

建ぺい率・容積率の計算方法

建ぺい率と容積率の計算方法は、以下の通りです。

建ぺい率の計算式

建物面積 ÷ 土地面積 × 100

容積率の計算式

延床面積 ÷ 土地面積 × 100

例えば、土地面積が100㎡、建物面積が合計90㎡(1階部分60㎡、2階部分30㎡)の場合は以下のようになります。

●建ぺい率:60 ÷ 100 × 100 = 60%

●容積率:90 ÷ 100 × 100 = 90%

建ぺい率・容積率には緩和条件がある

特定の条件を満たすことで、建ぺい率・容積率が緩和されることがあります。

- 「防火地域」「準防火地域」で耐火建築物を建てる場合:10%の緩和

- 一定条件を満たす「角地」に建てる場合:10%の緩和

- 「防火地域」「準防火地域」にある角地で耐火建築物を建てる場合:20%の緩和

- 建ぺい率80%が指定された防火地域内に耐火建築物を建てる場合:制限なし

これらの緩和条件は、自治体によって異なる場合があるため。必ず事前に確認しましょう。

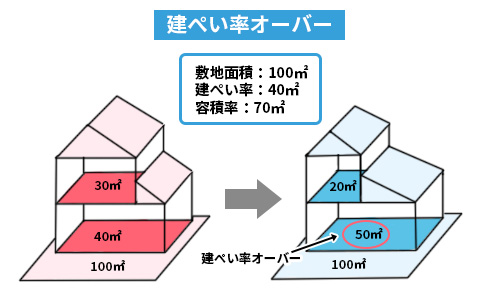

建ぺい率・容積率オーバーになる3つのリスク

建ぺい率や容積率の上限を超えると、以下の3つのリスクが発生します。

違反建築物になる

建ぺい率や容積率は、都市の安全性や住環境、そして街並みの統一感を守るために定められた重要な基準です。

これらを超えて建物を建てると「違反建築物」となり、建築基準法第9条・第98条などに基づき処分の対象となる場合があります。

参照元:建築基準法|e-GOV法令検索

違反建築物に該当すると、建築確認の段階で工事が中止されるだけでなく、完成後でも違反が確認されれば増改築や用途変更の許可が下りなくなることもあります。

また、固定資産税や火災保険の契約に影響が出る可能性もあるため、建築時点での法令遵守が極めて重要です。

是正措置を命じられる

違反が発覚した場合、行政庁から是正措置命令を受けることがあります。

命令の内容は違反の段階によって異なり、建築中であれば工事停止命令、建築後であれば使用制限・一部撤去・全面撤去といった厳しい措置が取られる場合もあります。

とくに、建物が完成してから違反が見つかった場合には、既に居住していても使用禁止命令を受ける可能性があります。

また、違反を放置したまま売却や賃貸した場合、買主・借主とのトラブルや損害賠償問題に発展するリスクもあります。

住宅ローンが利用できない

違反建築物は、金融機関の担保評価対象外となることがほとんどです。

建物の価値が認められないため、住宅ローンやリフォームローンの審査で否認される可能性が非常に高くなります。

さらに、売却を検討した際にも買主がローンを利用できず、「現金一括購入に限られる」ケースが多くなります。

その結果、需要が著しく下がり、資産価値が大幅に低下するリスクもあるでしょう。

このように、建ぺい率・容積率を超える建築は、「建てた後も長期的な負担や損失を招く可能性がある」という点で注意が必要です。

建ぺい率・容積率の制限内で住宅を広くする5つの方法

建ぺい率や容積率の制限がある中でも、住宅を広く使う工夫は可能です。具体的な5つの方法を紹介します。

吹き抜けをつくる

吹き抜けは、原則として建築基準法上の床面積には含まれません。

たとえば、1階リビングの上が吹き抜けの場合、2階部分にあたる部分は床がないため、2階の床面積には反映されません。

ただし、吹き抜け部分に渡り廊下やキャットウォークなどがある場合、例外的に床面積に算入される場合があるため注意が必要です。

地下室をつくる

次の条件を満たした地下室では、建物全体の住宅部分の延床面積の3分の1までを、容積率算定上の延床面積から外すことができます。

- 地階であること

- 地盤面から近いの天井が1m以下であること

- 住宅として使われること

たとえば100㎡の物件の場合、条件を満たした地下室であれば、30㎡まで床面積にカウントせず作ることができます。

バルコニー・ベランダをつくる

バルコニーやベランダは、外壁からのはみ出しが1m以内であれば、建ぺい率・容積率に算入されません。

庇や出窓なども同様ですが、以下の条件を満たす必要があります。

- 出窓の下端が床面から30cm以上ある

- 外壁からの突き出している部分が50cm以内である

- 出窓の面積が窓の2分の1以内である

屋根裏・ロフトをつくる

ロフト(小屋裏収納)は、屋根裏の空間を活用できる人気の設計です。

収納スペースを増やしながら、建ぺい率や容積率を超えずに空間を広く使える点が魅力です。

ただし、ロフトが床面積に算入されないためには、建築基準法上の条件を満たす必要があります。

- 天井高さが1.4m以下であること

- 床面積が直下階の1/2以下であること

- 居室仕様にしないこと

- 固定階段は原則不可(自治体による)

ガレージ・車庫をつくる

ガレージやカーポートを設ける際は、屋根と柱を有する構造物は、建築物(建築基準法第2条第1号)に該当するため、原則として建築面積に算入されます。

ただし、以下の条件を満たす場合には、外周から水平距離1m以内の部分を建築面積に算入しなくてもよいとされています。

- 外壁のない開放部分が連続して4㎡以上ある

- 柱の間隔が2m以上

- 天井の高さが2.1m以上

- 平屋建て(地階を除く階数が1)

車庫やガレージ部分については、延床面積の5分の1を上限に容積率の算定から除外できる特例があります。

これは構造や開放性に関係なく、全ての車庫に適用可能です。

まとめ

建ぺい率と容積率は、土地に建てられる建物の大きさを制限する重要な基準です。

どちらも「建築基準法」で定められており、用途地域や防火地域によって上限が異なります。

これらの制限を守らずに建築すると「違反建築物」となり、建築確認が下りない・ローンが使えないなどのリスクがあります。

ロフトや地下室、ガレージなどは、一定の条件を満たすことで、建ぺい率・容積率の緩和措置を受けられる可能性があるため、うまく活用しましょう。

家づくりや増改築の際は、必ず自治体や建築業者に確認し、法令の範囲で安全かつ快適な設計を行うことが重要です。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!