古家付き土地とは?メリット・デメリットや購入する際の注意点を解説

土地探しをしている際、築年数が経過した、いわゆる「古家付き土地」の物件情報を目にすることも多くあります。

とはいえ、築年数の経過した建物の評価は簡単ではありません。

「価格は手頃だけど、解体費用や建築制限など想定外の問題はないのかな?…」

「更地より安いけど、本当に得な買い物といえるのだろうか…」

結論から言えば、古家付き土地は適切な調査や確認を行えば、費用を抑えながら理想の住まいを実現できる有効な選択肢です。

なぜなら、古家付き土地は更地と比べて安価で購入でき、建物が建っている状態で日当たりや周辺環境を確認できるためです。

ただし、購入前の確認を怠ると、予想外の費用負担や建築制限に直面するリスクがあります。

例えば、再建築不可の土地だった場合、古家を解体すると新たに建物を建てることができません。

そこでこの記事では、以下の内容を詳しく解説します。

- 古家付き土地のメリット・デメリット

- 解体費用の相場

- 購入前に確認すべきポイント

この記事を最後まで読めば、古家付き土地を購入する際の判断基準が分かり、リスクを最小限に抑えた物件選びができるようになるでしょう。

弊社(株式会社 Alba Link )でも古家付き土地の取引を多数紹介しており、豊富な実績とノウハウのもとお客様をサポートさせていただいております。

弊社は空き家や訳あり物件を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細はこちら)。

「高利回りの未公開物件情報を受け取りたい」とお考えなら、お気軽にLINEへご登録ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

古家付き土地とは?

古家付き土地とは、老朽化した建物(古家)が建っている状態のまま売り出されている土地のことです。

空き家になってから長期間経過している場合が多く、建物を解体して更地にするか、リフォーム・リノベーションして活用するかの判断が必要です。

一般的に古家と言われる建物は、建築から30年以上が経過し、数年にわたって住人が不在の状態が続いていることが多く、設備が現代の生活水準には適していない状態も少なくありません。

一方価格面では、更地と比べて20-30%程度安く設定がされているのが特徴です。

これは解体費用や売却しにくさを見込んだ価格設定となっているためですが、立地によって相場との価格差は異なります。

古家付き土地を購入した後の活用方法は、建物を解体して更地に新築住宅を建てるケースと、古家をリフォームして活用するケースが一般的です。予算や購入目的に応じて、適切な活用方法を選択するようにしましょう。

古家付き土地のメリット3選

古家付き土地には、更地と異なり以下のようなメリットがあります。

それぞれの内容を詳しく説明します。

相場より安い

古家付き土地は、更地と比べて20-30%程度安く購入できるほか、建物の解体費用を売主と交渉する余地があります。

状況によっては、解体費用を売主負担とする、あるいは売主側で解体工事を実施し更地の状態で引き渡すといった契約も可能です。

特に、売主が相続をきっかけに古家付き土地を取得しているケースや、遠方に住んでいて早期売却を希望しているケースでは、費用の交渉がしやすい傾向にあります。

実際の交渉では、解体費用の見積もりを取得し、具体的な金額をもとに売主と交渉するほうが、よりスムーズな話し合いができるでしょう。

建物が建っているイメージができる

建物が建っている古家付き土地は、新築住宅を建てる際の具体的なイメージが掴みやすい点も魅力の一つです。

特に、日当たりやプライバシー面については、現地で確認できる点は大きなメリットと考えらます。

例えば、リビングや各居室の日当たりや風通し、時間帯による日照の変化を実際に体感できます。

また、近隣の住宅との距離感や視線の問題、庭やカーポートのレイアウトなど、実生活をイメージしながら検討できるでしょう。

こうした情報は更地の状態では掴みにくいため、完成後の後悔や失敗を防ぐ上でも有効です。

リフォームやリノベーションできる

古家の状態や構造によっては、建物を解体せずにリフォームやリノベーションして活用できます。

築年数が経過していても、柱や梁などの基本構造に問題なければ、内装や設備の改修で十分に居住可能な住宅に生まれ変わります。

昭和世代に建てられた住宅は、木材の質が良く、伝統的な工法で建てられているケースも多いため、適切な補強と改修を行えば、味わい深い住まいを実現することも可能です。

また、解体費用を抑えられる分、リフォームに回す予算を増やせます。

ただし、リフォームやリノベーションを実施する場合は、必ず建物の耐震性や劣化状況を専門家に調査してもらうことが重要です。

基本構造に問題がある場合は、解体して建て替えたほうが安全かつ経済的な場合もあります。

古家付き土地のデメリット3選

古家付き土地には注意すべきデメリットもあります。

主なデメリットとして、以下のものが挙げられます。

それぞれ詳しく説明します。

地中埋設物の撤去費用が発生する場合がある

古家付き土地では、以前に建っていた建物の基礎や浄化槽など、目に見えない地中埋設物が残されているケースがあります。

新たに建物の建てるためには撤去が必要となり、予期せぬ追加費用が発生する場合があるため注意が必要です。

地中埋設物には、以下のようなものがあります。

- コンクリート製の建物基礎

- 浄化槽や汲み取り槽

- 灯油タンク

- 古い配管類

特にコンクリート製の建物基礎は重機による大掛かりな撤去工事が必要となり、数十万円から場合によっては100万円を超えることもあります。

また、浄化槽の撤去には30万円から50万円程度の費用がかかり、状況によっては産業廃棄物の処理費用も必要です。

そのため、売買契約の前に土地の履歴などを確認するとともに、地中埋設物の可能性や撤去費用の負担について、売主との間で明確な取り決めをしておくことをおすすめします。

上下水道の引込が必要な場合がある

古家付き土地では、その当時、公共下水道が整備されていない地域である可能性があります。

古くからの住宅地や郊外では、建物が建てられた当時は公共の下水道が通っておらず、浄化槽で対応しているケースも少なくありません。

このような土地で新築住宅を建てる場合、改めて公共下水道への接続工事が必要です。道路から宅地までの引込工事費用は、距離や状況によって異なりますが、50~100万円程度かかることもあります。

また、上水道についても同様の問題が発生する可能性があります。井戸水を使用していた古家の場合、新たに水道管の引き込みが必要であり、その分コスト負担は増えます。

そのため、土地購入前に必ず上下水道の整備状況を確認し、接続工事の要否や概算費用を把握しておくことが大切です。

建物の解体費用がかかる

古家付き土地を更地にするためには建物の解体が必要ですが、建物の構造や規模によって高額になる場合もあります。

特に鉄筋コンクリート造(RC造)の建物は、木造と比べて手間がかかる分、費用が割高になる傾向です。

解体費用の相場は、以下のとおりです。

| 木造の場合 | 100万円〜200万円程度 |

| 鉄骨造の場合 | 200万円〜300万円程度 |

| 鉄筋コンクリート造の場合 | 300万円〜500万円程度 |

アスベストが使用されている可能性がある建物の場合、事前の調査や特殊な処理が必要となり、さらに費用が膨らむことがあります。

また、敷地の広さや作業環境によっては、重機の搬入が難しく人力での解体作業が必要になるケースもあり、そうした場合も追加費用が発生します。

解体費用は、建物の構造や現地の状況で大きく異なるため、購入前に専門業者による見積もりを取得し、資金計画に組み込んでおきましょう。

古家の解体費用の相場

古家の解体費用の目安は、「坪単価 × 延べ床面積」で計算できます。

建物の構造によって坪単価は異なり、木造が2~4万円、鉄骨造が3~4万円、鉄筋コンクリート造(RC造)が4~6万円が相場です。

以下の表は、30坪と40坪の広さの住宅の解体費用相場をまとめたものです。

【構造別の解体費用相場(30坪の場合)】

| 建物の構造 | 坪単価 | 解体費用相場 |

| 木造 | 2万円~4万円 | 60万円~120万円 |

| 鉄骨造 | 3万円~4万円 | 90万円~120万円 |

| RC造 | 4万円~6万円 | 120万円~180万円 |

【構造別の解体費用相場(40坪の場合)】

| 建物の構造 | 坪単価 | 解体費用相場 |

| 木造 | 2万円~4万円 | 80万円~160万円 |

| 鉄骨造 | 3万円~4万円 | 120万円~160万円 |

| RC造 | 4万円~6万円 | 160万円~240万円 |

ただし、これらはあくまでも目安であり、実際の解体費用はさまざまな要因で変動します。

適正な解体費用を知るためには、必ず複数の解体業者から見積もりを取ることをおすすめします。

古家付き土地を購入する場合の注意点5選

古家付き土地を購入する際は、建物の状態や法的な制限などさまざまな視点から確認が必要です。

見落としがあると、購入後に予想外の費用負担や建物を建てるうえでの制限に直面する可能性があります。

ここでは具体的に注意すべき点を解説します。

建物に関して売主に責任を問えない

古家付き土地は、建物が建っていたとしても「土地」として販売されている物件です。そのため契約内容にもよりますが、建物の状態について売主に責任を問うことは基本的にできません。

取引の対象は「土地」であり、建物は付随するものとして扱われます。

そのため、契約後に、建物に新たな不具合や損傷が見つかったとしても、補修費用は買主の負担となる契約が多くなります。

解体費用が高額になる可能性がある

古家の解体費用は建物の取り壊しだけではなく、地中埋設物の撤去費用などが加算されることで、想定より高額になる可能性があります。

例えば、通常の木造住宅の解体であれば100万円程度で済むケースでも、浄化槽や灯油タンクなど、地中に埋まっており、50~100万円程度の追加費用が発生する場合などです。

また、アスベストなどの有害物質が使用されている場合は、特殊な処理が必要となり、さらに費用が膨らみます。

そのため、解体費用の見積もりを取る際は、地中埋設物やアスベスト使用の有無まで可能な限り調査するようにしましょう。

敷地の境界線があいまいになっている可能性がある

古家付き土地では、長年の間に境界杭が紛失したり、移動したりして、敷地の境界線がはっきりしなくなっているケースもあります。

特に注意が必要なのは、以下のようなケースです。

- 境界杭が見当たらない

- 隣地との境界に古いブロック塀や植木がある

- 道路との境界線が不明確

- 公図と実測図で敷地の形状が異なる

境界線が不明確なまま購入してしまうと、のちのち隣地とトラブルになったり、実際の敷地面積が想定より狭かったりする可能性があります。

そのため、売買契約の前に売主に土地家屋調査士による境界確認測量を実施してもらうなど、境界線を明示してもらうよう依頼しましょう。

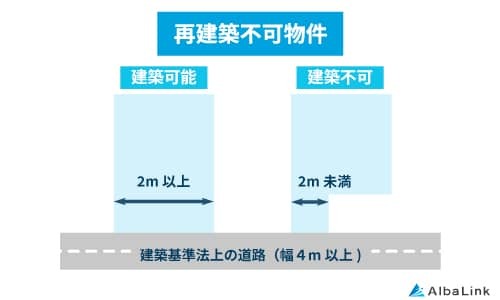

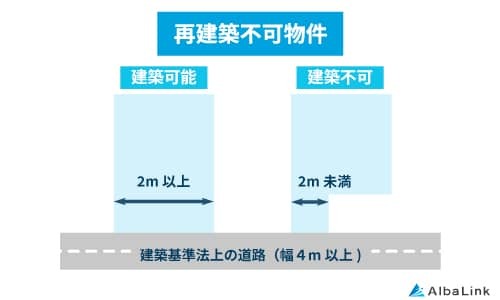

再建築不可物件かどうか確認する

再建築不可物件とは、現在建っている建物が取り壊された後、新たに建物を建てることができない土地のことです。

多くは、建物が建てられた当時と現在で法規制が変更されたことが原因です。

再建築不可となるケースには、以下のようなものが挙げられます。

- 接道要件を満たさない(建築基準法の道路に2m以上接していない)

- 建築基準法の容積率や建蔽率の規定を満たせない

- 都市計画の変更により建物の建築が制限される地域となった

古家を解体した後に新築できなければ、土地の活用手段は著しく制限されます。

そのため、購入前に必ず土地の法的な規制を確認し、どのような建物が建てられるかを建築士や不動産の専門家に相談するようにしましょう。

既存不適格物件かどうか確認する

既存不適格物件とは、建築当時は適法に建てられたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建物のことです。

現状のままであれば使用は認められますが、建て替えや大規模な改修を行う際には、現行の法規制に合わせる必要があります。

例えば、以下のような場合が既存不適格に該当します。

- 建築当時は問題なかった建物の高さが、現在の高度地区の制限を超えている

- 以前は適法だった建物の用途が、現在の用途地域では認められない

- 旧耐震基準で建てられた建物で、現行の耐震基準を満たしていない

古家をそのまま使用する場合は、どのような制限があるかを理解しておく必要があります。

また、建て替えを検討している場合は、現行法規制の下で希望の建物が建てられるかを、建築士に確認しておきましょう。

まとめ

この記事では、古家付き土地の特徴や購入時の注意点について詳しく解説しました。

記事内でお伝えしたように、古家付き土地は更地と比べて価格は安いものの、解体費用や地中埋設物の撤去費用、さらには建築規制の可能性があるなど、さまざまなリスクを抱えています。

特に再建築不可物件や既存不適格物件の場合、購入後の土地活用が大きく制限されます。

とはいえ、これらの注意点をしっかりと確認し、事前に適切な調査を行えば、予算内で理想の住まいを実現することも可能です。

購入を検討する際は、解体費用の見積もりを取得し、地中埋設物の有無や撤去費用を確認するなど事前調査が重要です。また、敷地境界や建築制限の確認も欠かせません。

弊社(株式会社Albalink)では、古家付き土地の取引を多数ご紹介しており、専門的な知識と経験をもとにお客様の状況に応じた最適なアドバイスを提供しています。

高利回りで古家付き土地の投資を行いたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!