事故物件への投資は本当に儲かるのか?リスク回避と出口戦略がカギ!

「事故物件って、本当に投資対象として大丈夫なの?」「入居者がつかないのでは?」「売却する時に損しそう…」と、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

実は、事故物件は通常の不動産と比べて安く購入できるため、うまく運用すれば高利回りを狙うことが可能です。

一方で、入居者が敬遠するリスクや、告知義務に関するトラブル、売却時の価格の下落など、注意すべきポイントも多くあります。

そこで本記事では、事故物件への投資を検討するにあたって知っておくべきポイントとして、以下のようなことを解説します。

最後まで読んでいただくことで、事故物件への投資に潜むリスクを回避しながら、安定した収益を得るための具体的な戦略を考えられるようになるでしょう。

当社Albalink(アルバリンク)は、利回りの高い投資用物件を多数ご紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

物件の情報はLINEで配信しているので、ぜひチェックしてみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

事故物件投資とは?

事故物件投資とは、自殺・他殺・孤独死などが発生した「心理的瑕疵物件」に投資し、家賃収入や売却益を得る手法です。

ここでは、事故物件投資について次のようなことを解説します。

事故物件への投資については、こちらの記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

事故物件とは“心理的瑕疵”のある物件

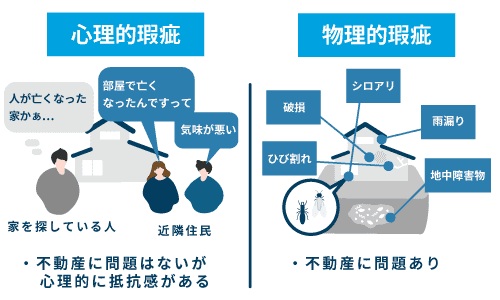

事故物件とは、過去に自殺、殺人事件、孤独死などが発生したことで、心理的な抵抗感を持たれる可能性のある不動産のことです。

法律上の明確な定義は存在しませんが、「心理的瑕疵」があるとされる物件に該当します。

不動産に物理的な問題がないにもかかわらず、過去の出来事などにより買主や借主が心理的に不快感や抵抗を感じる恐れのある欠陥のこと

国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン 」によると、一定の条件を満たしたケースは告知しなければなりません。

事故物件への投資を考える際は、心理的瑕疵の扱いに関する法律知識を持ち、適切な説明責任を果たすことが大切です。

なぜ事故物件は安く買える?

事故物件が安く売られている最大の理由は、心理的瑕疵による需要の低下です。

購入や入居を避ける傾向が強く、結果として市場価値が通常よりも下がります。

心理的な抵抗感が原因で売却が困難になるため、価格を下げることで買主を確保しようとするのです。

事故物件は通常の不動産に比べて価格が大幅に低いため、初期投資が抑えられるメリットがあります。

ただし、原状回復や清掃、リフォームといった追加コストも発生するため、全体の費用対効果を見極めなければなりません。

価格が安いからこそ魅力的に映る事故物件ですが、その背後には心理的な要因と市場の構造が深く関係しています。

価格だけに目を奪われず、慎重に検討することが求められます。

同じ事故物件でもリスクに差がある

事故物件には、自殺・殺人事件・孤独死などさまざまな種類があり、それぞれに応じて投資リスクが異なります。

事故物件の投資リスクの大きさは、発生した事故の内容や社会的なイメージに大きく左右されるからです。

たとえば、孤独死の物件は高齢者が自然死したケースが多く、心理的抵抗が生まれることがありますが、自殺や殺人事件に比べると入居者の受け入れやすさは高い傾向にあります。

一方で、殺人事件や他殺などはメディア報道により広く知られてしまい、長期間にわたってイメージダウンが続く可能性があるため、賃貸需要や売却の難易度が大きく上がるでしょう。

投資家は事故の種類ごとの影響を正しく把握し、保険の加入や信頼できる管理会社との連携など、万全な対応策を講じる必要があります。

事故物件投資が注目される3つの理由

事故物件への投資には、入居者の確保や告知義務などの難点がありますが、それ以上にリフォームやリノベーションでイメージを改善し、価値を再生できる可能性も存在します。

ここでは、事故物件投資が注目される理由として、以下の3つを紹介します。

通常物件より「30〜50%」安く買える

事故物件の大きな魅力は、価格が通常の物件よりも30〜50%安くなる可能性があることです。

心理的瑕疵が原因で買い手や借り手が限定されるため、売り手側は価格を下げざるを得ないからです。

同じ資金でも、事故物件を購入すると、リフォームをしっかり施して入居希望者を見つけやすくしたり、他の物件に投資して資産を分散させたりと、柔軟な資産運用を実現しやすくなります。

リスクとリターンのバランスを見極めることで、事故物件は投資先の選択肢にすることが可能です。

物価高騰で再評価されている

最近では、事故物件などの心理的瑕疵物件が再評価されつつあります。

住宅価格の高騰により、割安な訳あり物件への注目が高まっているからです。

「住みたくない」「気味が悪い」といった感情が購入や入居の判断に影響する不動産のこと

たとえば、孤独死があった部屋でも、周辺の環境や立地が良ければ、一定のリフォームを施すことで、借り手が見つかるかもしれません。

不動産会社のなかには、心理的瑕疵を受け入れる層をターゲットにした賃貸戦略を構築しているところもあります。

「心理的瑕疵=投資対象外」という考え方が薄れつつあり、情報開示や管理の徹底によってリスクをコントロールする動きも出てきています。

従来は敬遠されていた事故物件が、価格以上の価値を持つ資産として注目されているのです。

利回りが高い

事故物件市場に投資家が次々と参入している背景には、一般物件の供給不足と利回りの高さがあります。

特に都市部では新築や築浅物件の価格が高騰し、収益性が下がっているため、代替として事故物件への関心が高まっています。

心理的瑕疵の程度によっては、専門業者による清掃やリノベーションでイメージを改善できるため、長期的な運用が可能です。

不動産会社も取引ノウハウを蓄積し、専門の管理会社と連携して対応体制を強化しています。

リスクを適切に管理しながら高収益を目指す投資家にとって、事故物件は今や魅力的な投資先になりつつあります。

事故物件投資のメリットとデメリット

事故物件への投資は、一般的な不動産投資と比較して、特有のメリットとデメリットが共存する投資手法です。

ここでは、事故物件投資のメリットとデメリットとして、次のようなことを紹介します。

【メリット1】購入価格が安く利回りが高い

事故物件は一般的な物件よりも30〜50%安く購入できることが多く、利回りを高めやすいのが大きなメリットです。

購入価格が低ければ、家賃収入とのバランスから自然と収益性が向上します。

たとえば、1,000万円で購入した事故物件を月8万円で賃貸に出した場合、年間収益は96万円となり、単純利回りは9.6%になります。

もちろん、心理的瑕疵があることで入居者の募集に工夫が必要となる場合もありますが、物件価格が安いため、その分をリフォームや設備の整備に使用することも可能です。

初期投資を抑えて高収益を目指せる点で、事故物件は効率の良い投資対象と言えるでしょう。

【メリット2】競合が少なく有利に契約できる

事故物件市場は敬遠されやすいため、購入を検討する投資家の数が限られており、競合が少ない点も大きなメリットです。

事故発生から時間が経過した物件は市場価値が大きく下がっていることもあり、売主が早期売却を希望するケースでは価格交渉に応じるのが一般的です。

交渉の余地があるため、価格以外の条件面でも投資家にとって有利な契約を結べるかもしれません。

通常の物件にはない「柔軟性」が事故物件の魅力のひとつであり、うまく活用することで投資効率をさらに高められます。

【デメリット1】空室リスクがある

事故物件の大きなデメリットは、心理的な要因により入居者が見つかりにくく、空室期間が長期化しやすいことです。

たとえば、孤独死や他殺があった賃貸物件では、「気味が悪い」というイメージから内見すら敬遠されるケースがあり、家賃を下げても成約につながらないことがあります。

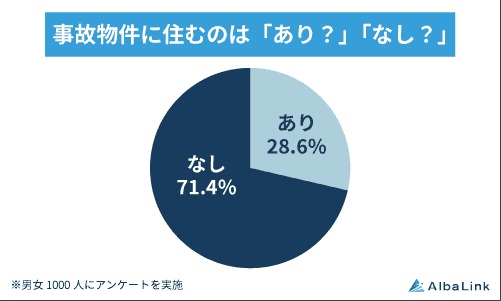

実際に「事故物件に住むのはあり?なし?」と質問したアンケートでは、約70%の人が「なし」と回答しました。

引用元:訳あり物件買取プロ「ブームの兆し!事故物件はあり?なし?983人にアンケート調査をしてわかった年収別の超意外な傾向とは?」

さらに、過去の事故情報がネット上のニュースで拡散されている場合、影響はより深刻になるでしょう。

事故物件への投資を始めても、家賃収入を得るまでに時間がかかる可能性があるため、空室リスクを見越した資金計画と管理体制が求められます。

事故物件へ投資するときは、告知義務を遵守しつつ、丁寧なリフォームや清掃、第三者機関の心理的瑕疵対策証明を活用することが重要です。

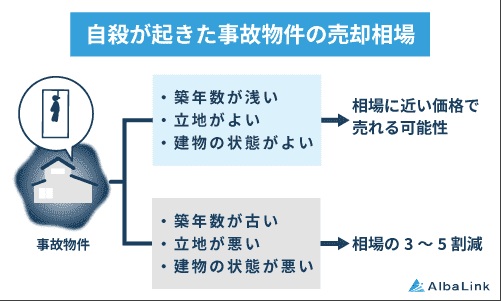

【デメリット2】売却価格が下がる

事故物件は、将来的に売却を考える際に「資産価値が下がりやすい」というデメリットがあります。

買主の心理的な抵抗感が影響するため、再販売価格が期待より低くなる傾向にあるのです。

たとえば、過去に殺人事件が起きた物件は、いくら原状回復しても「過去の事実」が残り、一般市場では敬遠されるでしょう。

購入希望者との価格交渉では、売主側が不利な立場に立たされるケースが少なくありません。

さらに、需要が限定的なため、売却までに時間がかかることも考慮する必要があります。

リフォームや資産価値向上の工夫をしても、心理的瑕疵を完全に払拭するのは難しいのが現実です。

事故物件は「出口戦略」まで想定したうえで購入することが、損失回避のポイントになります。

【デメリット3】イメージが悪い

事故物件には、心理的なイメージの悪さが常に付きまといます。

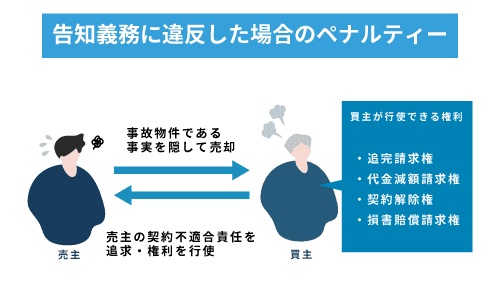

入居者や買主からのトラブル、告知義務をめぐる法的問題など、通常の不動産投資ではあなりないリスクが発生しやすいのです。

売主や貸主が、買主や借主に対し、物件の不具合や欠陥(瑕疵)といった重要事項を事前に伝える義務のこと

たとえば、告知義務を怠ったことによる損害賠償請求や、入居者とのトラブルが発生し、入居者や買主からの信頼を損なうリスクもあります。

たとえば、告知義務を怠ったことによる損害賠償請求や、入居者とのトラブルが発生し、入居者や買主からの信頼を損なうリスクもあります。

また、事故の内容によっては、近隣住民からのクレームや周辺環境への影響も無視できません。

事故物件は物理的な瑕疵よりも「心理的な問題」が投資リスクとなるため、法律面での適切な対応や、入居者・買主・周辺住民などへの丁寧な説明がとても重要です。

事故物件投資は本当に儲かるのか?【成功例とシミュレーション】

事故物件投資は、リスクと引き換えに高利回りが狙える不動産投資の方法です。

ここでは、事故物件の投資利回りと成功パターンについて、次のようなことを解説します。

事故物件を含む「訳あり物件」への投資については、こちらの記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

通常物件の利回りと比較してみる

事故物件は、通常の物件と比べると利回りが高くなる傾向があります。

なぜなら、購入価格が相場よりも30〜50%低く設定されるケースが多く、利回りが高まるからです。

たとえば、通常のマンションを2,000万円で購入し、月8万円で貸し出すと年間収益は96万円、利回りは4.8%です。

一方、同地域の事故物件を1,300万円で購入して、月8万円で貸し出すと、利回りは7.3%に跳ね上がります。

原状回復やリフォーム費用を差し引いても、収益性では事故物件の方が有利になるでしょう。

購入価格と利回りの差は、不動産投資における戦略的な選択肢として事故物件が注目される大きな理由です。

ただし、空室リスクやイメージの問題も考慮し、慎重にシミュレーションをすることが求められます。

不動産投資の資金シミュレーションに役立つ「収支計画書」の作り方は、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【成功例1】表面利回り「約47%」を達成

不動産投資をしているしげお@さんは、物件の決済をするときに、売主から「前に部屋で人が亡くなった履歴がある」と告げられました。

売買契約の手続きが大詰めを迎えている段階で告げられたため、かなり驚いたそうです。

しかし、しげお@さんはどうしてもその物件が欲しかったので、諸費用込みで400万円以下の価格で購入しました。

物件は東京23区内にありましたが、老朽化が激しかったため、リフォーム融資も活用しつつ、フルリノベーションを実施します。

駅まで徒歩圏内という立地の良さを活かして、賃料を大幅にアップでき、表面利回りは約47%になりました。

参照元:楽待新聞「【実践大家コラム】事故物件アパを全リノベ、表面利回り47%へ」

【成功例2】適切な業者選びでリスクを回避

続いて紹介するのは、事故物件の取引に慣れている業者に依頼したことで、ローンを返済できなくなるリスクを回避できた事例です。

東京都でアパートを経営しているLさんの物件の一室で、入居者の自殺が発生しました。

事故が発生してからは、原状回復費の負担や、入居者の退去が続いていおり、ローンの返済もあるなか苦しい状況になっていたそうです。

複数の不動産会社からは「相場より3割安くなる」と査定を受けていましたが、専門業者の戦略的な売却活動により、相場より1割程度安い値段で売却することができました。

売却活動を始めてから3週間後には購入希望者が見つかり、最終的にはローンを返済できるだけの資金も確保できました。

参照元:株式会社IPA不動産「事故物件になってしまったアパートの売却成功事例」

儲からないパターンの3つの共通点

事故物件投資で儲からないパターンには、共通点があります。

主な共通点は、以下の3つです。

- 物件価格の安さだけで購入を決め、立地や需要を見誤る

- 心理的瑕疵への配慮が不十分で、入居者が敬遠してしまう

- 出口戦略を持たないまま運用を始める

たとえば、「駅が近いから入居希望者もすぐ見つかるだろう」と、心理的瑕疵への配慮を後回しにしていると、入居希望者がなかなか見つからないかもしれません。

訳あり物件への投資の失敗は、情報不足や、リスクへの備えの甘さが原因になる傾向にあります。

専門家と協力して徹底的に調査をするほか、前に売る時のことを考えるたり、心理的な影響の程度を見極めたりと、慎重に判断することが重要です。

成功者が実践しているリスク管理術

事故物件で安定した収益を得ている投資家は、リスク管理を徹底しています。

とくに、以下の3つのポイントを明確にしています。

- 物件の選定基準

- 法的な対応

- 管理体制

物件を選ぶときは、価格ではなく「需要が見込める地域・設備・建物状況」に着目し、入居者層のニーズに合った物件を選んでいます。

さらに、告知義務の内容や対応方法を専門家に確認し、トラブルを未然に防ぐ仕組みを整えているのもポイントです。

また、管理会社と密に連携し、入居者対応や原状回復、周辺住民への説明まで一貫して行う体制を構築しています。

成功している投資家は「事故物件だからこそ管理を強化する」という発想を持ち、一般物件以上の丁寧な対応で価値を高めているのです。

事故物件投資の4つのリスク回避術

事故物件への投資には、高利回りの裏に「心理的瑕疵」や「告知義務」などのリスクが潜んでいます。

ここでは、事故物件投資で失敗しないためのリスク回避術として、以下の4つを紹介します。

心理的瑕疵の告知範囲を確認する

事故物件を購入・賃貸するとき、とても重要なのが、「心理的瑕疵の告知範囲」を正確に把握することです。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、告知の必要性は事故の内容・時期・経過年数によって異なります。

たとえば、転倒事故や誤嚥のような日常生活のなかで亡くなった場合は、賃貸でも売買でも告知義務は発生しません。

一方、告知しなくても良いケースでも、事件性が高かったり、社会的な影響が大きかったりした場合は告知する必要があります。

告知範囲は、心理的瑕疵の内容や、周囲に与える影響によって異なります。

投資家自身が告知義務のルールを理解するのはもちろん、誤解や見落としがないよう専門家とも連携することが重要です。

事故物件の告知履歴を確認する

事故物件を購入する前に、売主からの情報だけでなく、自分でも事故歴や告知履歴を調査することが重要です。

売主から買主へ物件の状況を説明するために作成する「告知書(物件状況報告書)」に記載された過去の履歴のこと

また、購入を検討していたマンションが過去に殺人事件の現場であったことが、新聞やネットニュースで初めて判明するかもしれません。

事故物件に関する情報は、不動産会社からすべて開示されるとは限らないため、自己調査が不可欠です。

不動産会社に問い合わせるほか、事故物件の調査サイトを確認したり、周辺の物件の相場と比較したりして、しっかりと情報を集めましょう。

告知義務の違いを把握する

事故物件の種類によって、告知義務の有無や範囲は異なります。

たとえば、孤独死は基本的には告知義務がありませんが、発見が遅れて腐敗が進んだ場合などは心理的瑕疵に該当し、告知義務が生じる可能性があります。

参照元:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

告知義務の要否の判断は、不動産会社や投資家によって解釈が分かれやすく、トラブルの火種になる場合があります。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をもとに、物件ごとに適切な判断を行うことが重要です。

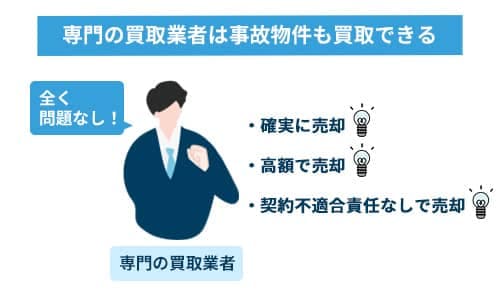

専門家と連携する

事故物件投資でリスクを最小限に抑えるためには、専門家との連携が不可欠です。

特に、心理的瑕疵の対応には専門的な知識と実務のノウハウが求められます。

たとえば、弁護士と連携して告知義務や契約書の内容を事前にチェックしてもらえば、後からトラブルに発展する可能性を減らすことができます。

さらに、事故物件に特化した保険商品を活用すれば、損害賠償リスクや空室期間中の損失に備えることも可能です。

投資家個人では対応しきれないリスクに対しては、信頼できる専門とのネットワークがとても役立ちます。

入居者が「集まる事故物件」「集まらない事故物件」の違い

事故物件で入居者が集まるかどうかは、物件の特性や戦略次第で大きく変わります。

ここでは、入居者が「集まる事故物件」「集まらない事故物件」の違いについて、次のようなことを解説します。

「間取り・立地・告知内容」の違い

入居者が集まりやすい事故物件は、間取りが使いやすく、立地が良いという共通点があります。

さらに、事故内容の深刻さや告知義務の有無も、入居希望者の判断に大きく影響します。

たとえば、単身者向けの1Kマンションで、孤独死があっただけの物件は、立地が駅近であれば入居者が決まりやすいでしょう。

一方で、ファミリー向けの広い間取りで殺人事件が起きた物件は、告知内容が重く、敬遠される傾向にあります。

事故物件では、間取りや立地、事故の詳細な内容が、入居の可否を左右する大きな要因になるのです。

「家賃設定・リフォーム戦略」の違い

事故物件に入居者を集めるには、家賃設定とリフォームの工夫がとても重要です。

家賃が相場よりどれほど安く、イメージを払拭できるかが成否を分けます。

事故の痕跡が残るような見た目のまま家賃を据え置いても、入居希望者は現れないでしょう。

たとえば、心理的瑕疵があるワンルームマンションの場合、家賃を近隣の相場から15%下げ、内装を明るく一新するなどして、家賃設定やリフォーム戦略を工夫する必要があります。

玄関や水回りなどの生活導線を重点的にリフォームすることで、全体の印象が大きく改善されます。

設備更新や原状回復の費用は必要ですが、その分空室リスクを大幅に減らすことが可能です。

事故物件に投資するときは、「価格」と「見た目」を徹底的に見直して、入居者の心理的なハードルを下げることを心掛けましょう。

「ターゲット(学生・外国人・短期入居)」の違い

事故物件でも、ターゲットを明確に設定することで入居率を高められます。

特に、学生・外国人・短期滞在者など、物件に求める条件や心理的抵抗感が低い層は有望です。

たとえば、孤独死が発生した物件でも、都心の大学近くにあり、家具付きで学生向けに月単位で貸し出すと、一定の需要があるかもしれません。

一方で、ファミリー層や長期居住を希望する入居者は、事故の内容や過去の履歴に敏感で、心理的瑕疵のある物件は敬遠される傾向にあります。

事故物件に投資するときは、ニーズに合った募集戦略を立てることが重要です。

事故物件投資の出口戦略

事故物件は、購入後の運用だけでなく、「最終的にどう手放すか」が重要なポイントです。

売却時の対応を誤ると、損失が出たりトラブルに発展したりする可能性があります。

ここでは、事故物件の出口戦略について、次のようなことを解説します。

事故物件でも十分に売却できる

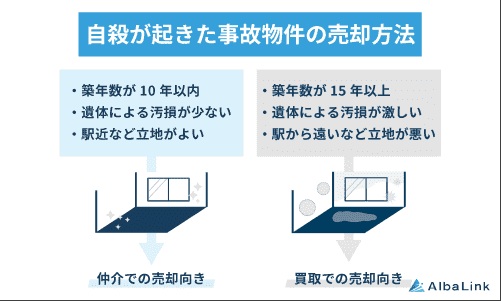

結論から言うと、事故物件でも売却は十分に可能です。

ただし、心理的瑕疵による需要の低下から、通常の不動産に比べて売却価格や期間に差が出る傾向にあります。

事故物件の売却価格は、心理的要因を価格に織り込むため、通常相場よりも安くなるでしょう。

また、自殺や自然死といった事故の種類や経過年数、周辺環境によっても流通のしやすさは異なります。

最近では、訳あり物件を専門に扱う不動産会社や買取業者も増えており、以前より事故物件の流動性は高まっています。

事故物件を売却するときは、的確に市場の状況を分析し、戦略的な売却の準備をすることが重要です。

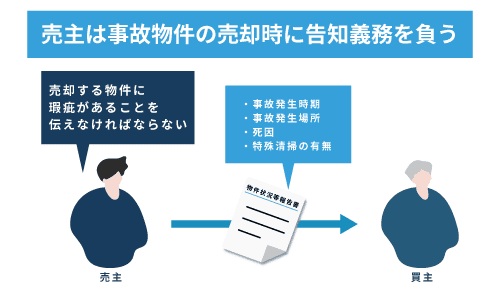

告知義務を果たして高く売るコツ

事故物件を売却するときに特に重要なのは、「心理的瑕疵の告知義務」を適切に果たすことです。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に則り、買主に正確な情報を伝えることで、後のトラブルを防ぎつつ信頼を確保できます。

具体的には、次のようなことを説明すると良いでしょう。

- 事故が発生した時期

- 事故が発生した場所

- 事故の内容

- 事故後の対応の内容

さらに、清掃・修繕・リフォームによって見た目の印象を改善すれば、価格交渉でも優位に立てます。

事実を隠さず、価値を伝える姿勢が、高値での売却につながる鍵になるでしょう。

買取とリフォーム再販売ならどちらが得?

事故物件を手放すときは、「買取業者に売却する」か「自らリフォームして再販する」かを選択することになります。

どちらが得かは、物件の状態や立地、事故の内容などによって異なります。

たとえば、早期に資金化したい場合や、心理的瑕疵の程度が重く再販が難しい場合は、訳あり物件専門の買取業者に売る方が現実的です。

一方で、孤独死や自然死などで告知義務の負担が軽く、立地に優れている物件であれば、原状回復やリノベーション後に再販した方が収益性が高くなるかもしれません。

「手間とリターン」「スピードと価格」のバランスを見極めて判断することが、最適な出口戦略を選ぶうえで重要です。

売却後のトラブルを避けるポイント

事故物件を売却した後に発生しやすいトラブルを避けるには、法律面での義務を徹底し、誠実な姿勢で情報を開示することが欠かせません。

心理的瑕疵に関する説明不足や、瑕疵担保責任を巡る争いは、損害賠償請求や裁判に発展するリスクがあります。

売買契約や請負契約などで引き渡された物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主などが買主に対して負う責任のこと

心理的瑕疵の説明が不十分だったと、売却後に買主からクレームを受け、修繕費や慰謝料を求められるかもしれません。

トラブルを防ぐには、契約書や重要事項説明書に事故内容を明記し、証拠としてやり取りを記録しておくことが重要です。

また、弁護士や不動産会社、管理会社と連携し、法的なチェック体制を整えておくのも有効です。

瑕疵担保責任については、こちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

事故物件投資で高利回りを実現したいなら弊社LINE登録を!

事故物件は、しっかりとリスク対策をすれば、高利回りを狙える投資対象になります。

ただし、事前調査が不足していたり、心理的瑕疵に配慮しなかったりすると、入居者が見つからなくなるほか、トラブルの原因になる可能性があります。

事故物件に投資するときは、判断に必要な情報を過不足なく集め、専門家のサポートを受けることが大切です。

訳あり物件専門の買取業者AlbaLink(アルバリンク)では、高利回りを狙える事故物件の情報をLINEで配信しています。

物件に関する質問も受け付けているので、どのような物件があるか気になる方はぜひ登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

まとめ

事故物件投資は、「心理的瑕疵」があることで物件の価格が大幅に下がるため、少ない初期投資で高利回りを狙える点が魅力です。

通常物件と比べて30~50%安く購入できるため、再販や賃貸によって収益化を図る投資家も増えています。

しかし、空室リスクや売却時の価格下落、告知義務によるトラブルなどのデメリットも存在するため、慎重な判断が必要です。

こうしたリスクを回避するには、「入居者が集まりやすい物件」を見極めることが重要です。

訳あり物件専門の買取業者AlbaLink(アルバリンク)では、市場に出回りにくい高利回り物件をLINEで紹介しています。

物件に関する相談も受け付けているので、ぜひこの機会にLINEを登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!