実家を誰も継がない場合はどうする?リスクや対処法も解説

本記事では、そんな「継がれない実家」が抱える5つのリスクと、取れる7つの対処法を詳しくご紹介します。

誰も継ぎたくない実家をお抱えのあなた、こんなお悩みはありませんか?

- 実家を誰も継がない場合、どんなリスクがあるの?

- その場合、どんな対処法があるの?

費用や手間の負担なく処分ができたらうれしいですね。

【この記事でわかること】

- 実家を誰も継がないまま放置すると、維持費や税負担、行政指導による罰則、資産価値の下落などのリスクが発生するおそれがあります。

- 対処法としては、売却・賃貸・解体・寄付・国への返還・買取業者への売却・相続放棄など7つの選択肢があります。

それでは詳しくみていきましょう。

目次

実家を誰も継がない場合の5つのリスク

実家を誰も継がない場合には次の5つのリスクがあります。

- 維持費がかかる

- 特定空き家に指定される恐れがある

- 損害賠償される恐れがある

- 老朽化が進み資産価値が落ちる

- 自治体から空き家税を課される可能性がある

詳しくご説明します。

維持費がかかる

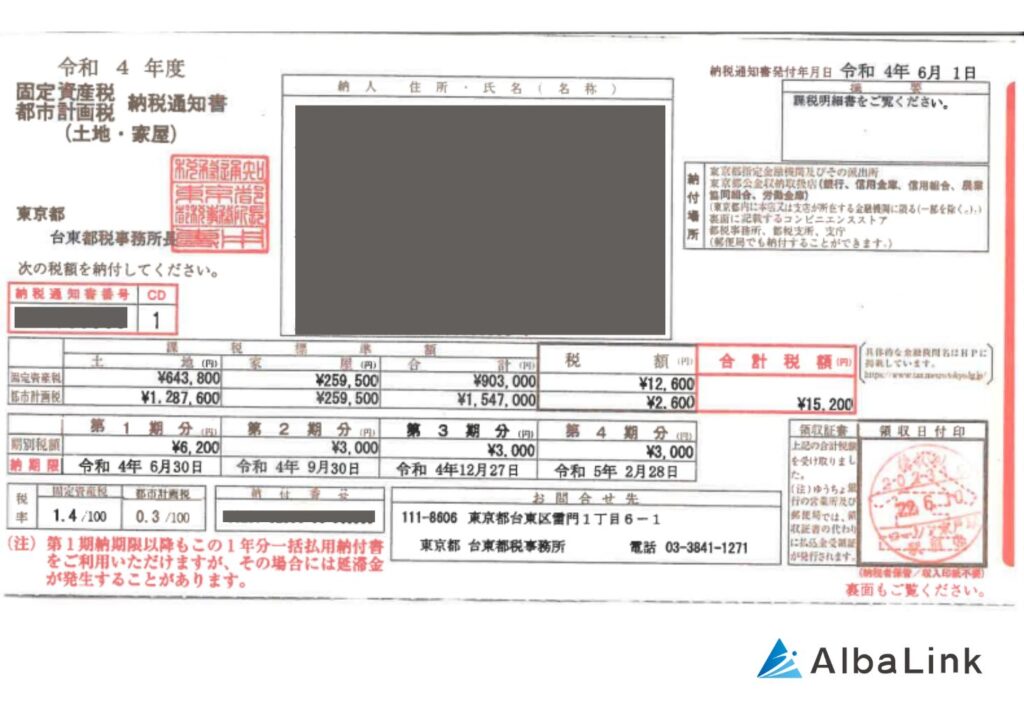

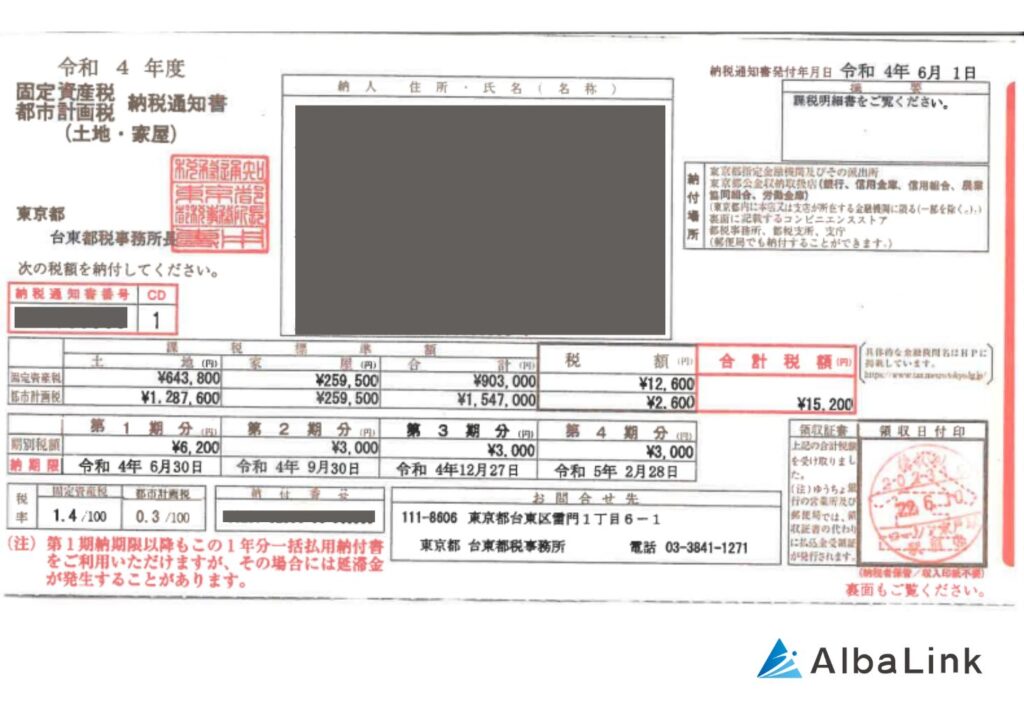

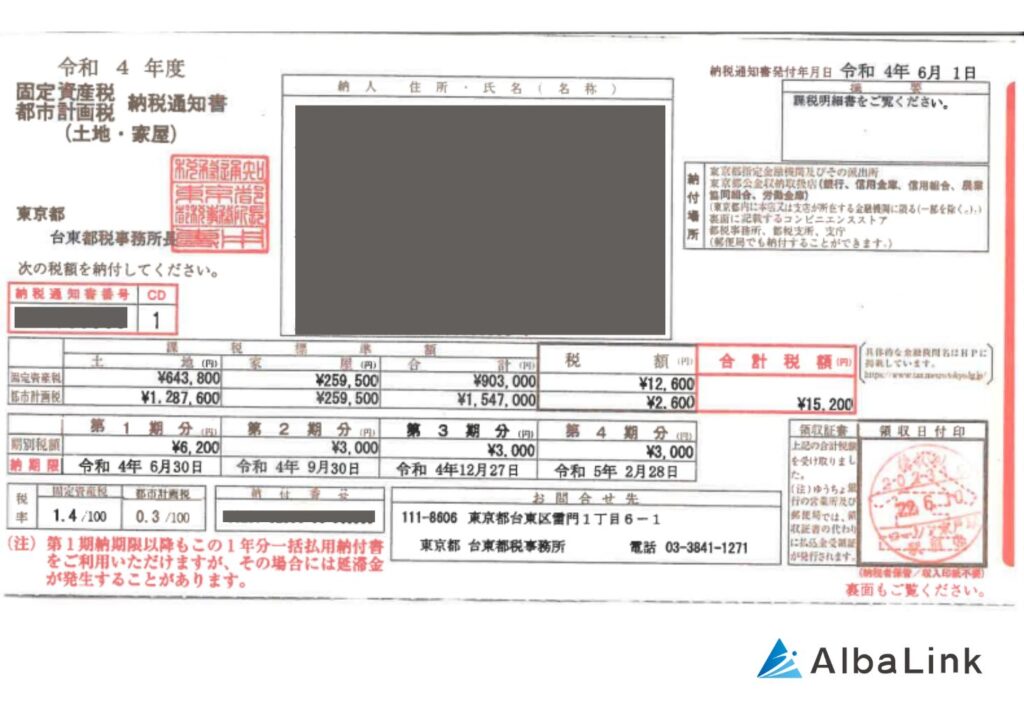

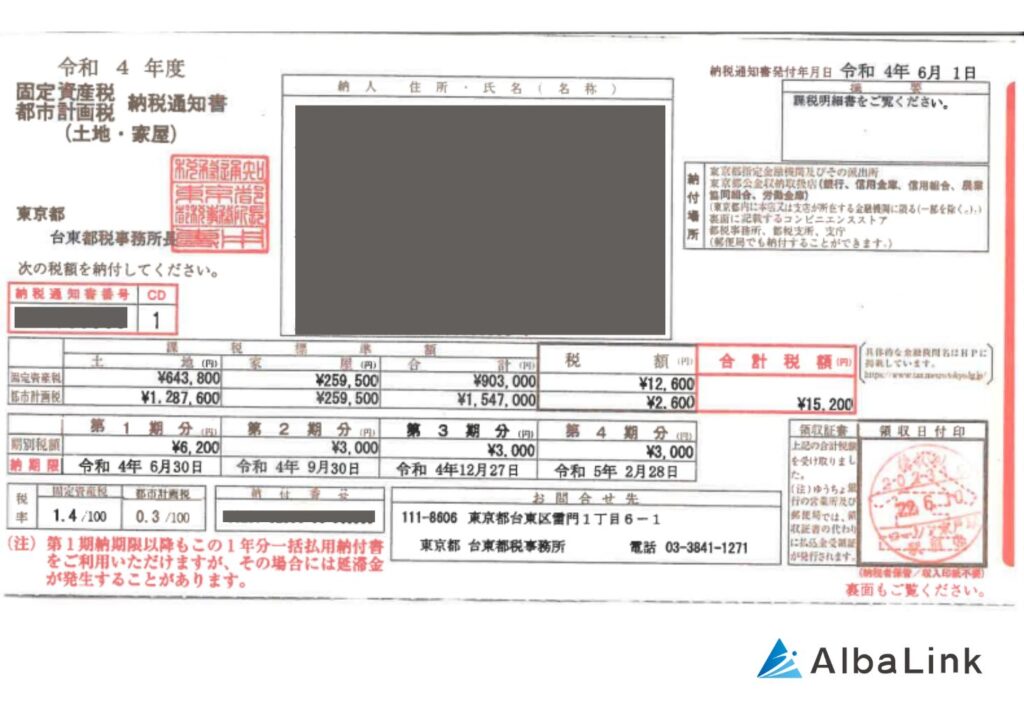

固定資産税・都市計画税

たとえ誰も住んでいなくても、実家やその土地を所有し続けている限り、固定資産税の支払いは必要です。

売却や処分をしない限り、毎年税金がかかり続ける点には注意が必要です。

さらに、実家が市街化区域(すでに市街地になっている、または市街化を進める区域)にある場合は、都市計画税も別途課税されます。

東京都主税局の調査によれば、東京・横浜・大阪の高齢夫婦世帯(65歳以上)が負担する固定資産税・都市計画税の合計額は、年間15万~20万円程度にのぼるとのことです。

| 地域 | 固定資産税・都市計画税の年間合計額(万円) |

| 東京23区 | 22.0万円 |

| 横浜市 | 16.1万円 |

| 大阪市 | 17.6万円 |

参照元:東京都主税局「東京都特別区と他都市との固定資産税負担等の実態比較調査」

実家を相続し、持ち続ける場合は、こうした費用を毎年負担し続けることになります。

なお、固定資産税・都市計画税の金額は、毎年自治体から送られてくる納税通知書に記載されています。

通知書は通常、4~5月頃に届き、支払いは年数回に分けて行うのが一般的です。

管理費用

空き家となった実家を良い状態で保つには、月1回程度の頻度で、定期的な換気や水道の通水、庭の草むしりなどの管理が必要になります。

人が出入りしない建物は湿気がこもりやすく、すぐに傷んでしまうため、定期的なメンテナンスが欠かせません。

さらに、管理作業の際には水道や電気を使用することが多く、例え使用量が少なくても基本料金がかかってきます。

遠方から実家へ通う場合には交通費も負担しなければならず、業者に管理を依頼すると、月5,000円~10,000円ほどの費用が発生するのが一般的です。

| 項目 | 費用の目安 |

| 管理委託費(月額) | 5,000〜10,000円 |

| 水道・電気の基本料金 | 数千円程度 |

| 管理のための交通費(遠方の場合) | 実費(距離により異なる) |

このように、空き家を所有しているだけでも、少なくないコストがかかります。

仮に3年間放置すると、管理だけで18万〜36万円の出費になる計算です。

使わない家でも、維持には思った以上の負担が伴うことを覚えておきましょう。

火災保険や地震保険などの保険料

たとえ誰も住んでいない家でも、万が一に備えて火災保険や地震保険に加入しておく必要があります。

空き家は人目が届きにくく、火災や放火、災害リスクが高まるため、居住中の住宅以上に保険の重要性が高いと言えるでしょう。

もし所有する空き家が火災を起こし、周囲の住宅に被害を及ぼした場合、民法709条に基づき損害賠償責任を問われる可能性があります。

失火責任法によって原則的に重大な過失がなければ責任は問われませんが、適切な管理を怠った結果の火災と認定されると、賠償義務が発生します。

空き家は漏電や不審火によるリスクが高いため、通常の住宅よりも保険加入が推奨されるのです。

ただし、保険料は居住している家より割高になる傾向があります。

これは、管理不全による事故リスクが保険会社にとって大きな負担になるためです。

一般的な空き家にかかる火災保険料の目安は、以下の通りです。

| 項目 | 費用の目安(年間) |

| 火災保険料 | 約10,000〜60,000円 |

| 地震保険料 | 加入プランによって異なる |

※保険料は建物の構造や立地、補償内容によって変動します。

仮に数年間放置するだけでも、空き家のために数十万円の保険料負担が発生してしまいます。

特に、今後使う予定がない実家であれば、大きな出費となるでしょう。

もし管理が難しい場合には、専門の不動産買取業者に依頼すれば、状態に問題がある物件でも、思った以上に高値で買い取ってもらえるかもしれません。

なお、アルバリンクでは相続不動産に関する「無料相談会」を実施しています。

弁護士や税理士、不動産のプロに直接相談できる機会なので、お困りの方はぜひご活用ください。

オンライン相談にも対応しています!

特定空き家に指定される恐れがある

誰も住んでいない実家を適切に管理できずに放置していると、自治体から「特定空き家」と認定される可能性があります。

特定空き家とは?

建物が劣化して倒壊の危険があったり、周囲の景観を損ねたりして、近隣に悪影響を与えると判断された空き家を指します。

全国で増え続ける空き家問題を受けて、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、行政による対応が進められるようになりました。

特定空き家に指定されると、以下のような流れで自治体から対応を求められることになります。

| 手続きの流れ | 内容 |

| 空き家の実態調査 | 建物の状態を自治体が確認 |

| 特定空き家の指定 | 危険性や悪影響があると判断される |

| 助言・指導 | 管理や修繕を行うよう求められる |

| 勧告 | 指導に従わない場合、正式な勧告を受ける |

| 命令 | 勧告に違反した場合、法的な命令が出される |

| 行政代執行 | 命令にも従わなければ、強制的に撤去される |

最初は助言や指導にとどまりますが、改善されなければどんどん厳しい対応に進みます。

最悪の場合、所有者には次のようなペナルティが科されることになります。

- 固定資産税が減免されず増額される

- 最大50万円の罰金が科せられる

- 建物を強制的に取り壊され、その費用を請求される

こうしたリスクを避けるためにも、実家を放置せず、早めに対策を講じることが大切です。

土地の固定資産税が最大6倍になる

特定空き家に認定された後も、自治体からの勧告に従わず放置してしまうと、住宅用地の特例が適用除外となり、固定資産税が一気に跳ね上がってしまいます。

住宅用地の特例とは?

住宅が建っている土地に対して税金の負担を軽くする優遇措置です。

この特例があることで、所有者の税負担は大幅に抑えられています。

特例が適用されている場合とされていない場合の固定資産税の差を、以下にまとめました。

| 区分 | 固定資産税の軽減割合 |

| 住宅敷地(200㎡まで) | 1/6に軽減 |

| 住宅敷地(200㎡超過分) | 1/3に軽減 |

| 特例なし | 本来の課税額そのまま適用 |

たとえば、住宅用地の特例が適用されているときに支払う固定資産税が15万円だった場合、特例が外れると単純計算でおよそ90万円もの支払いに跳ね上がることになります。

つまり、実家の管理を怠っただけで、わずか1年で100万円近い出費を強いられる可能性があるわけです。

こうしたリスクを避けるためには、適切な管理か、あるいは早めの売却検討が重要です。

なお、アルバリンクでは不動産の相続に悩む方に向けて、無料の「不動産相続・相談会」を実施しています。

弁護士や税理士といった各分野のプロフェッショナルに直接相談できる機会となっており、オンラインでの参加も可能です。

実家や相続した土地にお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

50万円以下の罰金が科される

空き家について自治体から「勧告」を受けたにもかかわらず、所有者が改善のための対応を取らなかった場合、次のステップとして「命令」が発令されることになります。

この命令は法的な効力を持っており、無視することはできません。

もし命令にも従わなかった場合、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、最大50万円の罰金が科されることになります。

参照元:空家等対策の推進に関する特別措置法 第16条第1項

空き家を放置し続けることは、想像以上に重い責任とコストを伴います。

罰則を受ける前に、早めに対応を検討することが重要です。

実家を強制的に解体される

もし自治体からの「命令」を無視し続けた場合、最終的には行政代執行が行われ、所有する実家が強制的に取り壊されることになります。

行政代執行とは、自治体が所有者に代わって必要な措置を行う制度であり、費用負担から逃れることはできません。

解体工事にかかった金額は、行政代執行法第5条・第6条の規定により、全額が所有者に請求される仕組みです。

手続きの流れをまとめると、次の通りです。

| 手順 | 内容 |

| 命令発出 | 自治体が所有者に改善を命じる |

| 行政代執行の実施 | 従わない場合、自治体が代わりに解体工事を実施 |

| 費用請求 | 工事費用の全額が所有者に請求される |

特に注意すべき点は、業者の選択権が所有者にないことです。

自治体が指定した業者が作業を担当するため、通常より高い費用を請求される可能性も否めません。

たとえば、一般的な30坪程度の木造住宅であれば、民間相場で90万〜150万円が目安ですが、行政代執行となるとこれを超えるケースも珍しくありません。

さらに、支払いに応じない場合には、預貯金や不動産、車両などの資産が差し押さえられるリスクも存在します。

自己破産を選んだとしても、行政代執行による費用は免除されず、国税と同じ扱いで強制徴収の対象となるのです。

安易な考えで空き家を放置すると、数百万円単位の負担を背負う結果になりかねません。

損害賠償される恐れがある

放置されたまま管理が行き届いていない実家が倒壊などした場合は、損害賠償責任を負うリスクを秘めています。

民法717条では、建物や土地の管理不備によって第三者に損害を与えた場合、所有者が責任を問われると規定されています。

参照元:民法「e-Gov法令検索」

もし空き家が倒壊したり、周囲の住宅や通行人に被害を及ぼしたリシタ場合、深刻な損害賠償を求められるケースもあり得ます。

たとえば、公益財団法人日本住宅総合センターによる試算では、空き家の倒壊により、隣家が全壊し死亡事故が発生した場合、賠償額は最大2.1億円に達するとされています。

| 損害内容 | 推定損害額 |

| 物件損害(隣家など) | 約1.0億円 |

| 人身損害(死亡事故) | 約1.1億円 |

| 合計 | 約2.1億円 |

参照元:公益財団法人日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の損害額の試算結果(その2)」

誰も住まない実家をそのままにしておくことは、想像以上に大きな負担と危険を招きかねません。

所有継続か手放すか、早めに対応を検討することが必要です。

老朽化が進み資産価値が落ちる

誰も住んでいない実家を放置していると、建物の傷みは想像以上に早く進行します。

日々人が出入りし、換気や掃除が行われる住宅とは違い、空き家は空気がよどみ、ほこりがたまり、湿気もこもりやすい環境になります。

特に、以下のようなリスクが高まります。

| 劣化原因 | 具体例 |

| 換気不足・掃除不足 | カビの発生、木部の腐朽、シロアリ被害 |

| 水道未使用 | 配管内のサビ、破損リスクの増 |

| 損傷の早期発見が困難 | 雨漏り、外壁のひび割れなどの放置 |

このように、適切な手入れを怠った空き家は、放置するほど傷みがひどくなります。

結果として、行政から「特定空き家」に指定され、重い罰則を科されるリスクすらあるのです。

誰も住む予定がない実家は、長期間放置せず、劣化が進む前に売却や活用を検討したほうが賢明だといえるでしょう。

自治体から空き家税を課される可能性がある

空き家を所有していると、通常の固定資産税のほかに、追加で「空き家税」が課されるリスクもあります。

実際に、京都市では空き家や長期間利用されていない住宅に対して、独自の課税制度を導入しました。

これは空き家を減らし、積極的な売却や再利用を促すための施策です。

具体的な税負担のイメージは次の通りです。

| 条件 | 税額の目安 |

| 築50年、床面積約50㎡、固定資産税額約2万円 | 空き家税として約9,000円が加算 |

今後、京都市のような動きが全国に広がれば、空き家を保有し続けるだけで負担が大きくなる可能性も考えられます。

「使わない家」を持ち続けるリスクは、想像以上に重くなるかもしれません。

実家を誰も継がない場合の7つの対処法

実家を誰も継がない場合の7つの対処法は次の通りです。

- そのままの状態で売却する

- 実家を解体して更地として売却する

- 賃貸物件として貸し出す

- 寄付する

- 相続土地国庫帰属制度を利用して国に返す

- 買取業者に売却する

- 相続放棄する

詳しくご説明します。

そのままの状態で売却する

誰も住まない実家をそのまま放置しておくよりも、不動産会社に仲介売却の相談をするのが有効です。

仲介で売却を依頼すると、インターネット掲載や各種広告媒体を使った売却活動を行ってもらえます。

うまくいけば、市場価格よりも高く売却できるチャンスもあるでしょう。

しかし、買い手のニーズを考えると注意が必要です。

一般的に人気があるのは「築年数の浅い家」や「便利な立地」の物件です。

そのため、実家の築年数や場所によっては、なかなか購入希望者が現れないことも考えられます。

参考元:訳あり物件買取プロ「【不動産を購入するなら築年数は何年までがベストか】男女100人アンケート調査」

実家が駅近や便利なエリアにある、また築年数が比較的新しい場合は、仲介による売却がスムーズに進む可能性が高いでしょう。

一方で、立地や築年数に不安がある場合は、早めに売却戦略を練る必要があるかもしれません。

空き家売却時の「仲介手数料」にも要注意です。

不動産会社を通じて空き家や更地を売却する際には、仲介手数料が発生します。

これは、売買契約が成立した場合に支払う成功報酬で、金額は法律で上限が定められています。

以下は、一般的な仲介手数料の目安です:

| 売却価格 | 仲介手数料(上限) | 計算方法(税抜) |

| 200万円以下の部分 | 売却価格の5% | 例:100万円なら5万円 |

| 200万超〜400万円以下の部分 | 売却価格の4% | 例:300万円なら4万円×100万円 |

| 400万円超の部分 | 売却価格の3% | 例:1,000万円なら3%×600万円 |

※仲介手数料には別途消費税がかかります。

実家を解体して更地として売却する

築年数が長く、建物の傷みが激しい空き家を所有している場合、解体して更地にしたうえで売却する方法も検討の余地があります。

建物が残ったままだと、購入希望者は解体工事にかかる費用や時間を自分で負担しなければならず、購入意欲が下がることもあります。

これに対し、更地にしてから売り出すことで、「すぐに自由な用途で使える土地」としての魅力が高まり、売却しやすくなるのです。

<更地売却のメリットと注意点>

| メリット |

|

| デメリット |

|

ただし、更地にすれば必ず売れるとは限りません。

とくに交通の便が悪いエリアや、周辺に需要が少ない地域では、空き家が建ったままでも売れづらく、更地にしても買い手が見つからないことがあります。

解体にかけた費用や税金の負担が無駄になるおそれもあるため、立地条件や需要の有無をしっかり見極めることが重要です。

賃貸物件として貸し出す

すぐに手放すのではなく、建物の状態が良好な空き家なら、賃貸として活用するのも有力な選択肢です。

賃貸に出すことで、定期的な収益が見込めるだけでなく、入居者が生活することで日常的な換気や掃除が自然と行われ、建物の劣化を抑える効果も期待できます。

自分で頻繁に足を運んで管理する必要がなく、間接的に建物の維持管理ができるのが大きなメリットです。

さらに、得られた家賃収入で固定資産税や修繕費をまかない、場合によっては副収入として家計の助けにもなります。

| メリット |

|

| デメリット |

|

賃貸経営には管理や手間も伴いますが、「状態の良い空き家」「立地条件の整った物件」であれば、売却せずとも資産価値を活かして収益を上げることが可能です。

寄付する

どうしても買い手が見つからない空き家については、売却ではなく寄付という手段を検討する価値があります。

たとえば、立地が不便だったり、建物の老朽化が著しかったり、修繕も難しいようなケースでは、通常の不動産市場での売却は困難です。

<寄付先として考えられるところ>

- 自治体

- 個人

- 法人

自治体への寄付は、手続きや審査が厳しい場合があります。

自治体は空き家を引き取ることで固定資産税という安定した財源を失うことになりかねないため、慎重な姿勢を取るのが一般的です。

そのため、希望する場合はまず関係窓口に問い合わせ、事前に要件や条件を確認することが大切です。

一方で、個人や法人への寄付であれば、条件が整えば比較的スムーズに話が進むことがあります。

相続土地国庫帰属制度を利用して国に返す

使う予定がなく、管理や売却も難しい土地を相続した場合は、「相続土地国庫帰属制度」を活用して国に引き取ってもらうという選択肢があります。

この制度は、2023年4月に開始された新しい仕組みで、条件を満たした相続土地を国に返すことができます。

<制度を利用するための主な条件>

| 条件 | 内容 |

| 建物がないこと | 更地である必要があります |

| 他人の権利がないこと | 抵当権・賃借権などが設定されていない |

| 境界が明確 | 隣地との争いがない |

| 土壌が健全 | 汚染や埋設物がないこと |

注意点と費用は次のことが挙げられます。

- 審査に通る必要があります

- 審査手数料:約1万4,000円(1筆ごと)

- 負担金:原則20万円(状況により変動)

- 申請から完了まで数カ月かかることもあります

相続した土地が不要でも放置しておくと、税金や管理の負担が続きます。

売却が難しい土地でも、国に引き取ってもらえる可能性があるこの制度は、有効な手放し方のひとつです。

買取業者に売却する

不動産買取業者に売却することで、短期間での処分が可能になります。

<買取とは?仲介との違い>

| 項目 | 買取 | 仲介 |

| 売却先 | 業者が直接買い取る | 一般の買主を探す |

| 売却スピード | 数日〜1週間で完了も可能 | 平均3カ月以上かかる |

| 売却価格 | 仲介より低くなりがち | 市場価格で売れる可能性あり |

| 手間 | 手続きがシンプル | 買主対応や内見が必要 |

一般的に、古家付き土地や田舎の住宅は仲介では買主が見つかりにくいですが、買取業者なら再活用を前提として買い取ってくれるため、話が早く進みます。

買取業者は、購入後にリフォームや解体、再販などを行って利益を得るため、市場価格よりは低めの価格での提示となるのが一般的です。

しかし、手放すスピードや確実性を重視するなら、十分に検討に値する方法です。

買取は、不動産会社が買主となるため、買主探しの手間がなくスピーディーなため、急ぎで処分したい、または買い手がつきにくい物件には適しています。

弊社 アルバリンク では、

- 古い家

- 空き家になった実家

- 立地条件の悪い物件

といった 「売れにくい不動産」も積極的に買取 しています。

再販にかかるコストを最小限に抑えるノウハウがあるため、他社よりも高い査定額を提示できるケースも多くあります。

相続放棄する

実家の管理や処分で悩みたくない場合は、相続そのものを放棄する方法があります。

特に、借金などマイナスの財産が多いときや、使う予定のない家を背負いたくないときに有効です。

相続放棄とは?

相続放棄とは、親が亡くなった後に発生する財産や義務を一切引き継がないことを家庭裁判所に申立てて正式に断る手続きです。

これにより、実家や借金、その他の資産すべてを受け継がない選択ができます。

<相続放棄の主な特徴と注意点>

| 項目 | 内容 |

| 有効期限 | 相続の開始(通常は死亡)を知ってから3か月以内に手続きが必要 |

| 放棄対象 | 家だけでなく、預金・株式などのプラス財産も全て放棄 |

| 管理義務 | 放棄前に家を使っていた場合、一時的な管理責任が発生することがある(民法第940条) |

| 手続き先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 書類 | 相続放棄申述書、被相続人の戸籍類などが必要 |

参照元:民法「e-Gov法令検索」

放棄前に実家に住んでいた、あるいは財産を一時的に保管していた場合は、相続人や清算人に引き渡すまで一定の管理責任を負うことになります(民法940条)。

ただし、最初から実家に関与していなければ、管理義務を負わずに済むのが一般的です。

「いらない不動産は手放したい」「マイナス資産まで背負いたくない」と思ったとき、相続放棄は現実的で有効な選択肢となります。

状況に応じて、早めの判断が重要です。

実家だけ相続放棄することはできない

実家だけを相続せず、他の財産は受け取りたいと考える方もいるかもしれませんが、特定の遺産だけを選んで放棄することはできません。

相続放棄とは、民法第939条に基づき、「相続人としての立場そのものを辞退する手続き」です。

したがって、実家だけでなく、現金や預貯金、自動車なども一括して放棄することになります。

相続放棄を行うと、遺産のプラス・マイナスにかかわらず、一切の財産と債務を引き継がないことになります。

これは、相続人として扱われなくなるためです。

相続放棄をすれば、面倒な実家の管理からは解放されますが、同時に預貯金や有価証券なども受け取れなくなる点にご注意ください。

判断は慎重に行いましょう。

管理責任が残る場合がある

たとえ相続を放棄しても、次に管理する人が正式に決まるまでは、放棄した相続人に管理義務が発生する場合があります。

法律上、相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったものとされますが、放棄の時点で実家や財産を実際に管理・占有していた場合は、すぐに手を引くことはできません。

空き家や不動産が放置されないよう、最低限の管理を求められるのです。

本当に一切の責任から解放されたい場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。

選任にかかる費用や清算人の活動費(報酬など)は、相続財産から支払われることが原則です。

この清算人が決まれば、その人物が正式に管理を担うこととなり、放棄した側は義務から完全に解放されます。

期限内に行う必要がある

相続放棄は「死亡を知った日から3ヶ月以内」に申立てが必要です。

相続放棄をする場合、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

期限を過ぎると、放棄が認められず、財産や借金をすべて相続することになります。

ただし、遺産の内容が不明など正当な理由があれば、同じく3ヶ月以内に延長申請が可能です。

放棄を検討するなら、早めに財産の調査を進めましょう。

判断は期限内が鉄則です。

相続財産清算人の選任には予納金が必要である

相続財産清算人を選任するには、予納金として最大で約100万円かかることもあります。

実家を相続放棄する際でも、完全に責任を免れるためには相続財産清算人の選任が必要です。

この役割は主に弁護士などの法律専門家が担い、遺産の管理や処分、債務の清算などを行います。

選任には家庭裁判所への申し立てが必要で、予納金(目安:数十万円~100万円程度)がかかります。

以下の表に、主なポイントをまとめました:

| 内容 | 詳細 |

| 申立先 | 家庭裁判所 |

| 担当者 | 弁護士など(第三者) |

| 予納金 | 数千円〜100万円程度(財産規模により変動) |

| 目的 | 財産の管理・債務整理・売却など |

実家の処分にかかる負担を減らしたい場合、売却による現金化を検討する方が、金銭面でも手間の面でも有利になるケースも多いです。

どちらの選択が適しているかは、状況に応じて慎重に見極めましょう。

まとめ

- 実家を誰も継がないまま放置すると、維持費や税負担、行政指導による罰則、資産価値の下落などのリスクが発生するおそれがあります。

- 対処法としては、売却・賃貸・解体・寄付・国への返還・買取業者への売却・相続放棄など7つの選択肢があります。

実家を誰も継がない場合、放置すると税金や管理責任、資産価値の下落といった深刻なリスクがあるため、売却や賃貸、寄付、相続放棄など7つの対処法から状況に応じた選択が求められることをご説明しました。

不動産買取であれば、手間や費用をかけずに実家を売却できるかもしれません。

記事を参考に、一度専門家の無料査定を行ってみましょう。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!