訳あり物件投資の落とし穴と成功戦略|損しないための完全ガイド

「訳あり物件に興味はあるけど、本当に投資して大丈夫だろうか…?」

「入居者が見つからなかったらどうしよう」

そう感じている方は少なくありません。

空き家や事故物件、再建築不可の土地など、一般的には敬遠されがちな「訳あり物件」ですが、実はそれらを活用することで高利回りの不動産投資を実現するチャンスが眠っています。

とはいえ、訳あり物件には特有のリスクや注意点も多く、知識がないまま手を出すと、思わぬトラブルや損失を招く可能性もあります。

本記事では、これから訳あり物件投資を始めようとする方に向けて、以下のような重要ポイントをわかりやすく解説しています。

この記事を最後まで読むことで、訳あり物件投資にともなう不安やリスクを事前に把握し、対策を講じる知識と視点が得られます。

訳あり物件投資は、慎重にリスクを見極めながら行えば、有効な資産運用手段のひとつです。

私たちAlbalink(アルバリンク)では、初心者でも始めやすい訳あり物件や高利回りが期待できる投資物件を多数取り扱っています。

まずはLINE登録をして、最新の非公開物件情報をチェックしてみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

訳あり物件投資が注目される3つの理由

訳あり物件投資には、他の不動産投資では得られない魅力がいくつもあります。

価格の安さや収益性の高さに加え、相続や法人活用の観点からも検討する価値があります。

この章では、次の3つの要素について解説します。

高利回りを実現できる

訳あり物件が注目を集める理由の一つは、高い利回りを狙える点にあります。

購入価格が相場より低いため、同じ家賃収入でも投資効率が高くなるのです。

これは資金を効率的に増やしたい人にとって大きな魅力といえるでしょう。

なぜ物件購入価格が抑えられているのかというと、心理的瑕疵や再建築不可といった要因が存在するためです。

見方を変えれば、リスクを受け入れるからこそ収益性が高くなるという構造でもあります。

たとえば、同じ地域で相場3,000万円のマンションと、訳ありで2,000万円の戸建てがあったとします。

月10万円の家賃収入を得られるなら、前者は利回り約4%、後者は6%以上になります。

もちろん修繕費や空室率を考慮すれば数字は変わりますが、投資効率の差は歴然でしょう。

ただし、高利回りは訳あり物件投資の強みではあるものの、それだけで判断すると危険です。

費用面も含めて総合的に収支を把握することが重要になります。

なお、弊社アルバリンクでは、築古戸建て物件を含む高利回り物件の情報を、随時公開しています。

ぜひ、この機会に公式LINEにご登録ください。

競合が少なく掘り出し物を見つけやすい

訳あり物件投資は、「訳あり」ということで一般投資家に敬遠されるため、競合が少ないという点で注目されています。

一般的な投資用マンションは需要が高く、入札競争によって価格が上がりやすい傾向にあります。

しかし、心理的瑕疵や再建築不可といった条件が付く訳あり物件は買い手が限られるため、比較的安く手に入るケースが多いのです。

市場に出回っていても買い手が少ないことで、投資家にとっては「掘り出し物」を手にできるチャンスが広がります。

周辺の需要や修繕コストを丁寧に調べれば、思いがけない好条件で不動産を入手できる可能性があります。

たとえば、孤独死が発生した賃貸住宅は、心理的抵抗から購入価格が下がる傾向があります。

しかし清掃やリフォームを徹底すれば、数年後には地域相場に近い家賃で安定的に貸し出せるケースもあるのです。

つまり、競合が少ないという特徴は、知識と調査を組み合わせた人にとって優位に働きます。

表面的な安さに飛びつかず、需要やリスクを冷静に見極めることが成功のカギとなるでしょう。

法人や相続税対策として幅広く活用できる

訳あり物件投資は、法人で不動産を所有すると、所得分散や経費計上の幅が広がり、税負担を抑えられる点で注目されています。

また、相続税対策としても、現金より不動産で保有した方が評価額を下げられる場合があります。

不動産の相続評価額は市場価格より低く算定されることが一般的です。

つまり現金で持つよりも、物件として所有していたほうが税負担を抑えられるケースがあるということです。

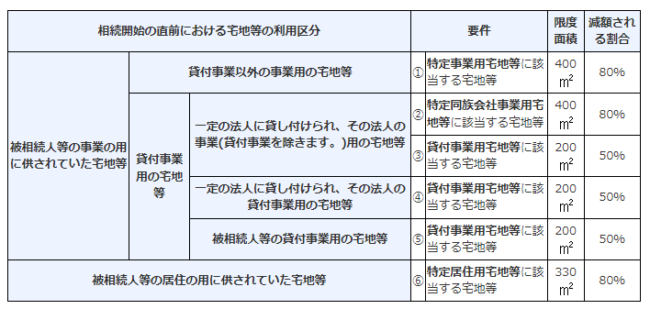

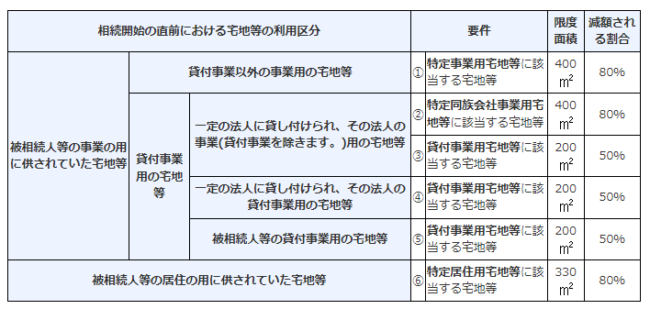

例えば、更地の状態で保有すると相続税評価額が高くなりますが、建物を建てて賃貸に出すと「小規模宅地等の特例」が適用され、評価額を大幅に減らせることがあります。

参照元:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

このように、訳あり物件は節税や相続対策の戦略に組み込める余地があります。

ただし、制度を正しく理解しなければ逆に不利益を被るおそれもあるため、専門家のサポートを得ながら進めることが欠かせません。

訳あり物件投資で購入後に発生しやすい8つの課題

訳あり物件を手に入れた後、多くの人が直面するのは予想外の出費や管理の難しさです。

魅力的に見える利回りも、現実にはさまざまな問題によって崩れてしまう可能性があります。

ここでは、特に起こりやすい課題を8つ取り上げて解説します。

これらを事前に把握しておくことで、投資判断の際に冷静な計算ができ、失敗を避けやすくなります。

想定外のリフォームや修繕費がかかる

訳あり物件の多くは築年数が古いため、購入後に大規模な修繕が必要になることがあります。

外観は問題なく見えても、内部の劣化が進んでいる場合は多額の費用を要します。

老朽化した配管や基礎の損傷、シロアリ被害などは表から確認できず、購入後に発覚することが少なくありません。

こうした修繕は数十万円から数百万円規模に達することもあり、収益を大きく圧迫します。

例えば、浴室とキッチンのリフォームだけを想定していたのに、床下の腐食が見つかって追加で200万円近い費用がかかる、といったケースも考えられます。

つまり、高利回りと見える数字も、修繕費を差し引けば大きく下がることがあります。

インスペクション(住宅診断)を活用し、事前に状態を把握することが投資成功のカギです。

住宅の劣化状況や欠陥、修繕の必要性を専門家が調べて評価することを指します。中古住宅の取引やリフォームの検討時によく利用されます。

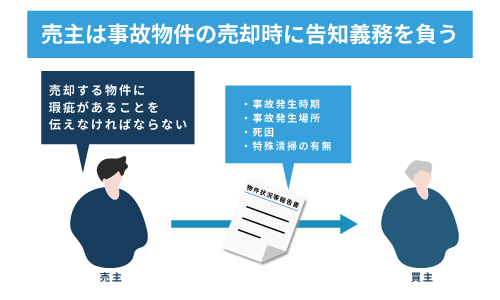

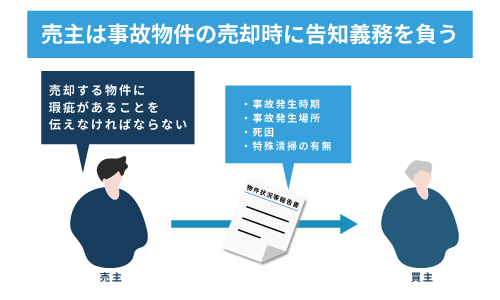

告知義務の影響で賃貸付けが難しくなる

事故や孤独死が発生した物件は、心理的瑕疵として借り手に告知する必要があります。

そのため、入居者が抵抗感を持ちやすく、結果として空室が続くリスクが高まります。

国土交通省のガイドラインによれば、自殺や他殺、火災による死亡は告知対象とされています。

孤独死や自然死でも発見が遅れた場合は該当することがあります。

これを軽視すると、契約解除や損害賠償に発展しかねません。

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン|国土交通省

たとえば、周辺相場が月8万円のエリアでも、心理的瑕疵がある場合は6万円に下げなければ入居が決まらないことがあります。

その差額は年間で24万円の収益減につながります。

結局のところ、心理的瑕疵のある物件は「需要がある地域かどうか」を見極めることが肝心です。

賃料設定や告知の仕方を工夫する必要があります。

融資が通りにくく自己資金が多く必要になる

訳あり物件は金融機関の評価が低いため、融資が下りにくい傾向があります。

銀行は担保価値や流動性を重視するため、心理的瑕疵や再建築不可物件はリスクが高いと判断されるのです。

結果として、購入資金の多くを自己資金で用意しなければならないケースが少なくありません。

通常の不動産投資では頭金2割で済むこともありますが、訳あり物件では5割以上を求められることがあります。

また、融資が承認されたとしても金利が高く設定され、返済負担が大きくなる場合もあります。

つまり、利回りのメリットが帳消しになるリスクがあるのです。

したがって、訳あり物件に取り組む際は「現金購入が前提になる可能性がある」と認識し、余裕ある資金計画を立てる必要があります。

管理会社に敬遠されることがある

管理会社は、トラブルやクレームが多発する可能性が高い物件を避ける傾向にあります。

心理的瑕疵がある物件や築古物件は、入居者からの問い合わせが増えやすく、管理の手間がかかるからです。

もし管理を引き受けてもらえなければ、オーナーが自ら対応しなければなりません。

修繕や清掃、入居者とのトラブル処理を一人で担うのは大きな負担となります。

たとえば孤独死が発生した物件の場合、特殊清掃の手配や遺族とのやり取りまで必要になる場合もあり、精神的ストレスが大きくなります。

つまり、購入前に複数の管理会社へ相談し、管理を引き受けてもらえるかどうか確認することが不可欠です。

条件や費用も比較しておけば安心です。

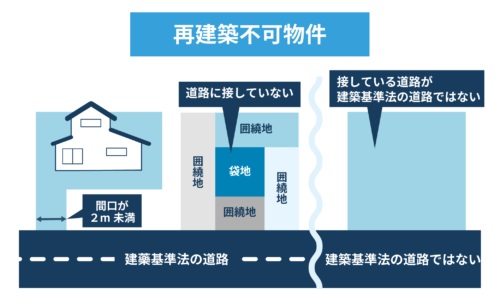

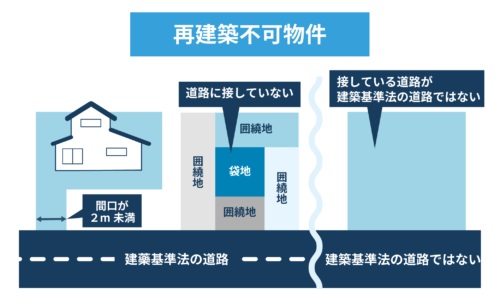

再建築不可や接道義務違反の問題がある

訳あり物件のなかでも特に注意が必要なのが、再建築不可や接道義務を満たしていないケースです。

現在建っている建物を取り壊した場合に、新たに建物を建てることができない土地や物件を指します。

建築基準法で定められた「建物の敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」というルールのことです。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法

こうした土地は、建物を壊しても新築できないため、将来的に活用方法が大幅に制限されてしまいます。

投資家にとって出口戦略を立てにくいことは、大きな不安要素です。

建築基準法では、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地には原則として建物を建てられません。

条件を満たさない土地を誤って購入すると、建物を取り壊した後は駐車場や資材置き場にしか使えない可能性が出てきます。

例えば、築50年の戸建てを取り壊す際に200万円の解体費用をかけても、新築ができなければ月極駐車場として月3万円程度の収益しか得られない、といった状況に陥ることがあります。

結局のところ、再建築不可や接道義務違反の物件は、安さだけに目を奪われると大きな損をしかねません。

購入前に役所や法務局で確認し、専門家の助言を受けて判断することが不可欠です。

登記や権利関係のトラブルが発生する

訳あり物件では、登記や権利関係が複雑でトラブルを招くことがあります。

相続登記が済んでおらず所有者が複数に分かれていたり、抵当権が残っていたりする場合は、スムーズな売買ができません。

また、土地の境界が曖昧だと、隣地とのトラブルに発展する可能性があります。

庭や駐車場の一部が「実は隣地だった」と判明し、裁判にまで至るケースも報告されています。

例えば、購入した土地の一角が相続未登記の共有名義になっていた場合、権利者全員の同意が必要となり、処理に数年かかることもあります。

投資家にとっては収益化が大幅に遅れる深刻なリスクです。

このような問題を避けるためには、司法書士や土地家屋調査士に依頼し、権利関係を事前に徹底的に確認することが欠かせません。

調査を怠れば、資産価値どころか利用自体が困難になるおそれがあります。

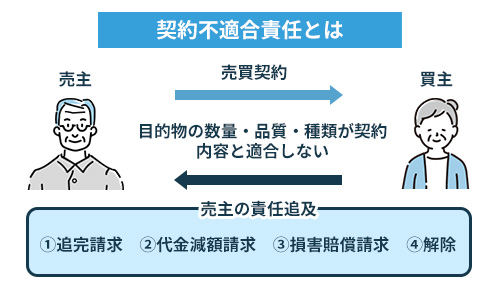

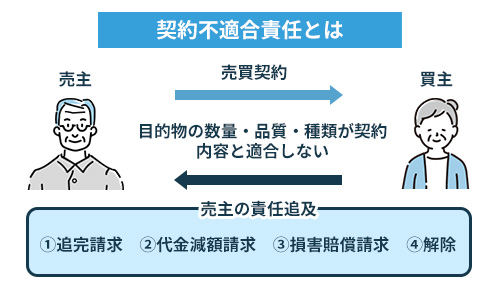

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)が免責される契約が多い

訳あり物件の売買契約では、売主が契約不適合責任を免責とする特約を設けている場合が多く見られます。

売買契約や請負契約で引き渡された物や成果物が、契約内容に適合していない場合に、売主や請負人が負う責任のことです。

2020年の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。

参照元:e-Gov法令検索|民法(管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)

この場合、購入後に不具合が発覚しても、修繕費用はすべて買主が負担することになります。

一見安く買えたとしても、雨漏りやシロアリ被害が発見されれば数十万から数百万円の出費が必要になることがあります。

それでも売主には請求できないため、投資計画は簡単に崩れてしまうでしょう。

たとえば、購入直後に雨漏りが判明し150万円の工事が必要になったとしても、免責契約であれば泣き寝入りせざるを得ません。

したがって、契約書の特約部分は必ず確認し、理解できない内容は専門家に相談することが重要です。

リスクを理解したうえで判断することが、資産を守る第一歩になります。

法的告知義務の内容を理解できていない

最後に訳あり物件投資を行う際に注意したいのが、法的告知義務を十分に理解していないまま取引を進めることです。

契約の相手方にとって重要な事実を、あらかじめ正しく伝えなければならない義務のことです。

特に不動産売買や保険契約など、情報の非対称性が大きい取引で重要な役割を持ちます。

物件に関する重要な事実を入居者や買主に告げなかった場合、契約解除や損害賠償に発展する可能性があります。

国土交通省のガイドラインでは、自殺や他殺、火災による死亡は告知義務があると明記されています。

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン|国土交通省

また、孤独死や自然死でも、発見が遅れた場合は心理的瑕疵として告知の対象になることがあります。

もし告知を怠ったまま入居者に貸した場合、借主から「重要な事実を隠された」と訴えられる危険があります。

信頼を失うだけでなく、経済的損失を抱える結果となるでしょう。

結局のところ、告知義務の範囲をしっかり理解し、契約内容や説明を記録として残すことが安心につながります。

透明性を確保することこそ、長期的な安定経営を実現する基本です。

訳あり物件投資で発生したトラブルパターン3選

訳あり物件は安く購入でき高利回りを狙える一方で、思いがけないトラブルに直面することも少なくありません。

こうした事例を知っておくことで、同じ轍を踏まずに済みます。

ここでは特に多い3つのケースを紹介します。

孤独死物件で原状回復費が450万円に膨らんでしまう

孤独死が発生した物件は心理的瑕疵とされ、購入価格が下がることが多いです。

しかし、発見まで時間がかかった場合には室内が深刻に損傷し、特殊清掃やリフォームに莫大な費用がかかることがあります。

原状回復は壁紙や床の張り替えだけで済まないことも多く、床下や壁の内部構造まで修繕する必要が出る場合があります。

その結果、予定していた数十万円の工事費が数百万円規模に膨らんでしまうことも珍しくありません。

仮に、リフォーム費を50万円と見積もって購入したものの、実際には450万円近い工事が必要になれば、利回りは大幅に悪化します。

結局のところ、孤独死物件は「安いから得」とは限らず、想定外の支出により収益が吹き飛ぶ可能性があるのです。

購入前にリスクを織り込み、費用を試算することが欠かせません。

再建築不可物件を現況のまま購入し売却不能になる

再建築不可の物件は価格が安く見え、利回りが高いように感じられます。

しかし、建物を壊してしまうと再び建築できないため、長期的に資産価値が下がり、売却が難しくなります。

特に築古物件では、賃貸需要が減少しても新築できないため、収益を維持するのが困難です。

結果として、投資資金を回収できないまま物件が残ってしまう可能性があります。

たとえば、2,000万円で購入した再建築不可の物件が、老朽化のため建物価値がゼロとなり、土地だけでは数百万円でしか売却できなかった、といったパターンも考えられます。

つまり、再建築不可物件を購入する場合は「出口戦略が極めて限定される」という事実を理解しなければなりません。

短期的な収益だけに目を奪われない慎重さが必要です。

隣地との境界トラブルが訴訟に発展する

古い土地や登記が曖昧な物件では、隣地との境界をめぐるトラブルが発生することがあります。

境界線が不明確だと、駐車場や庭の一部をめぐって隣人と争いになることも少なくありません。

話し合いで解決できれば良いのですが、折り合いがつかないと裁判に発展することもあります。

訴訟には長い時間と費用がかかり、その間は収益化が滞るリスクが高いです。

例えば、30センチの境界をめぐる争いでも、測量費や弁護士費用で100万円以上の出費が必要になる場合があります。

投資効率を著しく下げる要因になりかねません。

最終的に境界を確定するためには、購入前の測量と隣地所有者の合意形成が重要です。

小さな曖昧さを残したまま契約すると、大きな負担を背負う結果となるでしょう。

訳あり物件投資で失敗しないための9つのポイント

訳あり物件は、注意点を押さえていなければ損失に直結するリスクがあります。

しかし、事前に調査や準備を徹底することで、安定した収益を確保できる可能性も広がります。

ここでは、投資を成功に近づけるために必ず意識すべき9つのポイントを整理しました。

境界や接道など法的制限を調査する

投資に踏み切る前に、土地の境界や接道状況を必ず確認することが欠かせません。

これを怠ると、将来的に再建築ができないなどの重大な制約を抱える可能性が高まります。

建築基準法では、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地には建物を建てられません。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法

この条件を満たさない土地を購入すれば、出口戦略が著しく限定されることになります。

また、登記と実際の土地利用が一致していないケースもあり、そのまま購入すれば隣地所有者と境界をめぐる争いに発展する危険があります。

つまり、役所や法務局で確認するだけでなく、土地家屋調査士に依頼して現地調査を行うことが望ましいでしょう。

小さな手間を惜しまないことで、大きな損失を防げます。

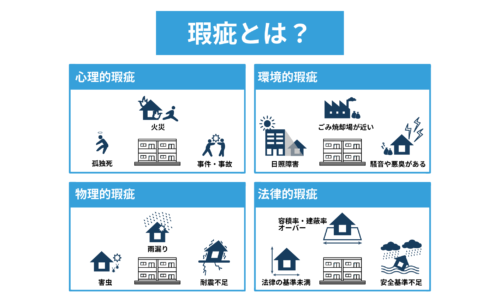

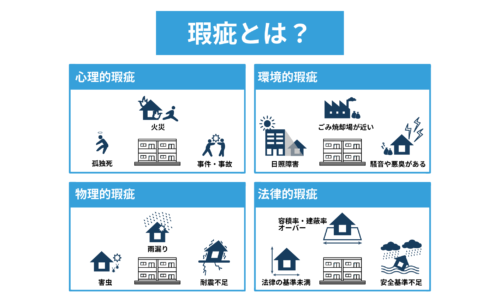

瑕疵の種類とリスクを把握する

訳あり物件を判断するうえで重要なのが、瑕疵の種類を理解することです。

瑕疵とは、取引に影響する欠陥や不具合を指し、大きく以下の4つに分けられます。

- 物理的瑕疵:雨漏りやシロアリ被害など建物自体の欠陥

- 法的瑕疵:再建築不可や違法建築など法律面での問題

- 環境的瑕疵:騒音や嫌悪施設の存在など周辺環境の問題

- 心理的瑕疵:自殺や孤独死など過去の出来事による心理的抵抗

たとえば心理的瑕疵は、借り手に敬遠されて家賃を下げざるを得ない可能性が高くなります。

物理的瑕疵であれば、修繕費がかさんで収益性を下げる原因となります。

結論として、どの瑕疵があり、それがどれほど収益に影響するのかを把握することが、購入判断の分かれ道になるのです。

心理的瑕疵の程度は専門調査で可視化する

心理的瑕疵は、同じ出来事でも発生からの経過年数や状況によって影響度が変わります。

入居者がどの程度抵抗を感じるかを感覚だけで判断するのは危険です。

専門の調査会社に依頼すれば、過去の事例や地域特性に基づいた分析を行い、「家賃をどの程度下げれば入居者が見つかるか」といった具体的な指標を提示してくれます。

例えば、孤独死から5年以上経過しリフォーム済みであれば、影響はほとんどないと判断されることもあります。

逆に、自殺や他殺があった直後であれば、入居が著しく難しくなるでしょう。

このように、心理的瑕疵は「見えないリスク」だからこそ、専門調査で数値化して投資判断に活かすことが欠かせません。

告知義務や重要事項説明書を精読し記録する

訳あり物件では、事故やトラブルに関わる事実を借り手や買主に説明する「告知義務」が特に重要です。

これを怠ると、後で契約解除や損害賠償に発展する可能性があります。

国土交通省のガイドラインでは、自殺や他殺、火災による死亡は告知対象とされています。

参照元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン|国土交通省

孤独死や自然死についても、状況次第では対象に含まれる場合があります。

そのため、重要事項説明書を受け取った際は細かく確認し、疑問点は必ず不動産会社や仲介業者に確認しましょう。

また、説明を受けた内容を記録に残すことで、後日のトラブル防止に役立ちます。

結局のところ、告知義務や重要事項説明は「形式的な手続き」ではなく、自分の資産を守るための武器です。

軽視せず、徹底して確認する姿勢が必要です。

修繕や管理に必要なコストを見積もる

訳あり物件を所有する上で見落とされやすいのが、修繕や管理にかかるコストです。

購入価格や家賃収入ばかりに注目してしまうと、思いがけない出費により収益が大きく削られる恐れがあります。

建物は年数が経つにつれて必ず劣化します。

外壁や屋根の補修、給排水管の交換、内装リフォームといった定期的な修繕は避けられません。

さらに、孤独死や火災が発生すれば、特殊清掃や大規模な原状回復に多額の費用がかかります。

以下は代表的な修繕コストの目安です。

| 項目 | 費用の目安 | 発生頻度 |

| 外壁塗装・屋根修繕 | 150万〜250万円 | 10〜15年ごと |

| 給排水管の交換 | 100万〜200万円 | 30年に1回程度 |

| 内装リフォーム | 30万〜80万円 | 入居者入替時 |

| 特殊清掃・原状回復 | 100万〜400万円 | 事故発生時 |

たとえば表面利回りが10%とされる物件でも、これらの費用を考慮すると実際の利回りは半分程度まで下がることもあります。

収益を守るためには「いつ・どのくらいの費用が発生するか」をシミュレーションし、資金を計画的に積み立てておくことが必要です。

周辺の賃貸需要や想定利回りを確認する

訳あり物件の収益性は、建物の状態だけでなく周辺の賃貸需要によって大きく左右されます。

どれほど安く購入しても、借り手がつかない地域では収益化は困難です。

地域の人口動態や空室率、周辺家賃の相場を調べることで、賃貸需要をある程度予測できます。

加えて、駅や病院といった近隣の施設が整っているかどうかも需要を決める大切な要素です。

確認すべき主なポイントは以下の通りです。

- 人口が増加傾向か減少傾向か

- 周辺の賃貸物件の空室率

- 同じ条件の物件の家賃相場

- 生活利便施設の有無

仮に、相場家賃が月8万円のエリアで、訳あり物件を6万円で貸せば入居者は見つかりやすくなります。

しかし、その差額が利回りをどう変えるのかを計算しなければ、本当に投資に適しているかは判断できません。

つまり、需要を調査し想定利回りを現実的に算出することが、訳あり物件投資を成功させるための必須条件です。

なお、弊社アルバリンクでは、収益性の高い物件の紹介はもちろん、その物件の周辺環境や賃貸需要といった情報もお伝えしています。

ぜひ、公式LINEをチェックしてみてください。

売却時の出口戦略や価格帯を検討する

不動産投資は購入と運用だけでなく、売却のシナリオを考えておくことが欠かせません。

訳あり物件は特に買い手が限られるため、出口戦略を描かないまま購入すると資金が回収できないリスクを抱えることになります。

再建築不可や心理的瑕疵を抱えた物件は、通常の市場価格で売却するのが難しいのが実情です。

だからこそ、購入時に「何年運用してからどの価格で売るか」を見越しておく必要があります。

たとえば、2,000万円で物件を購入した場合を想定してみましょう。

月々の家賃を8万円に設定できれば、年間収入は96万円、10年間で960万円の賃料収入を得られます。

そのうえで10年後に1,500万円で売却できれば、購入費用との差し引き後でもプラスになる計算です。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 購入価格 | 2,000万円 |

| 家賃(1カ月) | 8万円 |

| 年間家賃収入 | 96万円 |

| 10年間の賃料収入 | 960万円 |

| 10年後の売却価格 | 1,500万円 |

| トータル収益 | +460万円 |

このように、購入時に「どのくらいの家賃で貸し、何年で売却すればプラスになるのか」をシミュレーションしておくことが大切です。

逆に出口を考えていなければ、老朽化によって売却が不可能になり、資金が凍結する恐れもあります。

したがって、「買う時点で売却を意識する」ことがリスク管理につながります。

出口を設定しておくことで、安心して運用を続けられるでしょう。

表面利回りだけに頼らず危機管理思考を持つ

広告に掲載されている「利回り◯%」という数字は、あくまで表面利回りです。

空室や修繕、管理費などを加味しないため、実際の収益とはかけ離れていることが多々あります。

例えば、年間家賃収入が120万円で購入価格が1,000万円なら表面利回りは12%です。

しかし、修繕費・固定資産税・管理費などで年間40万円が差し引かれれば、実質利回りは8%に低下します。

| 項目 | 金額 |

| 年間家賃収入 | 120万円 |

| 経費(修繕・管理・税金) | 40万円 |

| 差引収益 | 80万円 |

| 実質利回り | 8% |

このように数字を精査すると、「思ったほど利益が残らない」という現実に気づけます。

要するに、数字の見かけに惑わされず、最悪のシナリオも想定する危機管理思考を持つことが、不動産投資で生き残るための鉄則です。

個人判断では見抜けない将来のリスクを予測する

訳あり物件には、素人の目では分からないリスクが潜んでいます。

地盤の弱さや耐震基準、隣地との権利関係などは専門知識がなければ判断が難しい領域です。

例えば、旧耐震基準の建物を地震多発地域で購入すれば、大規模地震の際に全損する可能性があります。

また、相続登記が未処理の土地を購入すれば、将来的に相続人との交渉で行き詰まることもあり得ます。

こうした見えにくいリスクは、専門家に調査を依頼することで明らかになります。

たとえば、以下のようなことを第三者に依頼すれば、安心材料を得られるでしょう。

- 耐震診断

- 地盤調査

- 境界確認

したがって、自己判断だけに頼らず専門家の目を借りることが、将来を見据えた堅実な投資につながります。

訳あり物件の売却時に起きやすい3つのリスク

訳あり物件は購入時や運用時だけでなく、売却の段階でも壁にぶつかる可能性があります。

出口戦略を考えずに進めると、資産が思うように回収できない結果につながります。

ここでは、特に注意したい3つのリスクを紹介します。

買い手が限られるため売却に時間がかかる

訳あり物件は、一般的な住宅に比べて購入希望者が少なく、売却に時間を要するのが特徴です。

金融機関から融資が下りにくいこともあり、現金で購入できる投資家にしか対象が絞られる場合もあります。

その結果、通常の物件なら数カ月で成約するところ、1年以上かかるケースも珍しくありません。

その間も固定資産税や管理費は発生し続けるため、資金繰りに負担を与えます。

たとえば、相場物件なら3カ月で売れるのに対し、訳あり物件は半年以上売れ残り、想定していた収益を失う状況に陥ることがあります。

つまり、売却を見越した投資では「時間がかかることを前提に計画する」ことが肝心です。

余裕ある資金設計をしておけば、長引く売却活動にも耐えられます。

市場価格より値引きが必要になる

訳あり物件は、買い手を見つけるために値下げを余儀なくされるケースが多いです。

心理的瑕疵や再建築不可といった条件が付く物件は、一般の購入者が敬遠するため、相場どおりの価格では売れません。

心理的瑕疵物件では10〜30%程度の値引き、再建築不可の場合は半値近い価格でしか売れないこともあります。

仮に、周辺相場が3,000万円のエリアであっても、訳あり物件は2,400万円程度まで下げないと買い手がつかない、といった現実があるのです。

つまり、購入時点から「売却時の値引き幅」を計算に入れておくことが必要です。

出口で想定外の損失を出さないために、買う段階から準備を整えておきましょう。

「瑕疵あり」の情報が資産評価に残り続ける

訳あり物件の厄介な点は、一度「瑕疵あり」とされた情報が将来も資産評価に影響することです。

心理的瑕疵や事故歴は、不動産会社や購入希望者に共有されるため、完全に消し去ることはできません。

そのため、長期保有して収益を上げていても、いざ売却する際には「瑕疵物件」として扱われ、価格が下がる傾向があります。

さらに、相続などで次世代に引き継がれる場合でも、告知義務は残る可能性が高いため、資産価値は低いまま維持されることになります。

したがって、訳あり物件を購入する際は「資産価値が長期的に回復しにくい」という前提で戦略を立てることが重要です。

出口戦略を柔軟に設計することで、リスクを最小限に抑えられます。

訳あり物件投資の最新情報はLINEでチェック!

訳あり物件の世界は、一般の不動産よりも動きが早く、価値ある情報をつかめるかどうかで投資の成否が変わります。

市場に出回る前の高利回り物件や、投資家が知っておくべき法改正のニュースなどは、タイムリーに受け取ることが欠かせません。

そんな中で便利なのが、アルバリンクの公式LINEです。

訳あり物件の売買に特化した会社ならではの物件情報に加え、収益化のヒントや不動産投資の相談も気軽にできるのが大きな特徴です。

通勤中やちょっとしたスキマ時間にスマートフォンで最新情報をチェックできるので、忙しい方でも無理なく投資のアンテナを広げられるでしょう。

「誰よりも早く掘り出し物を見つけたい」「プロに相談しながら安心して投資を進めたい」といった思いを持つ方は、まずは気軽に友だち追加してみてはいかがでしょうか。

まとめ

訳あり物件投資は、高利回りや競合の少なさ、相続税対策など多くのメリットがある一方で、リフォーム費用の増加や法的トラブル、売却時の難しさといった課題も抱えています。

こうした投資のリスクを乗り越えるためには、事前の調査や費用の見積もり、出口戦略の策定が不可欠です。

しかし、一般の投資家が全てを見抜くのは困難で、思わぬ損失につながることもあります。

そこで重要なのが、利回りの高い優良な訳あり物件を見極めることです。

高利回りであれば、万一のトラブルが発生してもリスクを吸収しやすく、長期的に安定した投資成果が期待できます。

訳あり物件専門の買取業者「アルバリンク」では、こうした高利回り物件の紹介に力を入れており、初心者でも安心して投資できる環境が整っています。

失敗を避けたい方は、まずはアルバリンクのLINEに登録して、最新の物件情報や投資ノウハウを手軽にチェックしてみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!