再建築不可物件への投資は本当に儲かる?低リスクで安全に収益化する方法

「再建築不可物件への投資に興味はあるけど、倒壊したら再建できないのでは?」

「売却できずに塩漬けになるかも…」

このような不安に感じていませんか。

確かに通常の不動産とは異なるリスクがあるため、慎重な判断が求められます。

しかし、正しい知識と戦略を持てば、再建築不可物件は初期費用を抑えて高利回りを狙える魅力的な投資先にもなり得るのです。

本記事では、以下のようなポイントを中心に解説していきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、リスクをしっかり把握したうえで、再建築不可物件投資に安心して取り組むための具体的な知識と対策を得ることができます。

弊社Albalink(アルバリンク)では、再建築不可物件の取り扱いに強みがあり、高利回りが期待できる投資案件も多数ご紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

最新情報はLINEで配信中ですので、ぜひこの機会にご登録ください。あなたの投資スタートを全力でサポートいたします。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

再建築不可物件への投資が注目される3つの理由

再建築不可物件への投資は、多くの制約があるにもかかわらず、不動産投資家から高い関心を集めています。

その理由は以下の3点に整理できます。

これらの特性を理解すれば、なぜリスクを抱えていても投資対象として検討されるのかが明確になるでしょう。

割安で購入できる

再建築不可物件投資の大きな魅力は、相場よりも低い価格で購入でき、初期費用を抑えやすい点にあります。

なぜかというと、再建築できない物件は資産価値が制限され、買い手が限定されやすいため市場で敬遠されがちだからです。

その結果として価格が下がり、資金に余裕のない人でも参入できる可能性が高まります。

例を挙げると、築30年の戸建てで再建築可能な物件が3,000万円前後で売買されているエリアでも、再建築不可であれば2,000万円を下回るケースもあります。

この差は単なる数字以上の意味を持ち、現金での購入や少額資金での参入を可能にするのです。

したがって、割安さを活かすことで「最初の一歩」として投資を始めやすい環境を整えられる点は、再建築不可物件特有のメリットといえるでしょう。

高利回りを狙いやすい

再建築不可物件投資が注目されるもう一つの理由は、高利回りを得やすいことです。

なぜかというと、投資額が小さくなることで回収期間が短縮され、相対的に利回りが高くなるからです。

具体的な例として、1,500万円で購入した物件を月8万円で貸すと、年間収入は96万円となり利回りは約6.4%に達します。

対して、同じ条件の再建築可能物件を3,000万円で購入すれば、利回りは約3.2%に留まります。

以下の表に比較を示します。

| 物件の種類 | 購入価格 | 家賃(月) | 年間収益 | 利回り |

| 再建築不可物件 | 1,500万円 | 8万円 | 96万円 | 6.4% |

| 再建築可能物件 | 3,000万円 | 8万円 | 96万円 | 3.2% |

このように、初期投資を抑えることで高利回りが見込める点は、再建築不可物件投資の大きな魅力です。

ただし、修繕費や空室リスクも加味して慎重にシミュレーションすることが重要になります。

都内や都市近郊でも投資できる

再建築不可物件のもう一つの強みは、都内や都市近郊といった需要の高いエリアでも比較的手頃な価格で購入できる点です。

都市部は人口流入が続いており、賃貸需要が安定しています。

このため、再建築不可であっても、立地の優位性を活かせば安定収益を確保できる可能性があるのです。

たとえば、世田谷区や中野区の再建築可能物件は5,000万円を超えることが多い一方で、再建築不可なら3,000万円前後で取引される場合もあります。

このように、立地の強さを活かせる場所なら、再建築不可でも安定収益を狙える可能性があるでしょう。

そもそも「再建築不可物件」とは何か?

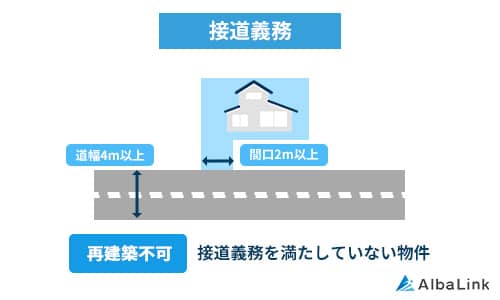

再建築不可物件とは、建築基準法で定められた接道義務を満たしていないために新たな建物を建てられない土地を指します。

建物を建てる土地が一定幅以上の道路に接していなければならないとする建築基準法上のルールのことです。

参照元:e-Gov 法令検索|建築基準法第43条(敷地と道路の関係)

つまり、一度取り壊すと再建築できない制約があるため、資産価値が通常の物件よりも大きく制限されるのです。

このような制限が生じるのは、建築基準法に基づき「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という条件が課されているからです。

敷地がこの基準を満たしていない場合、再建築不可と判断されます。

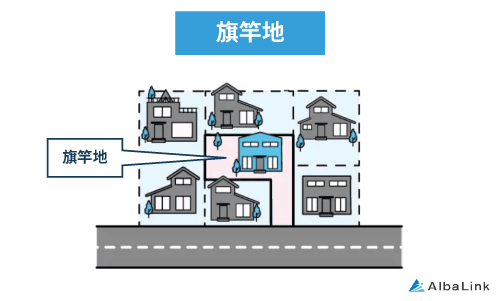

特に都市部の古い住宅地や旗竿地では、こうした土地が少なくありません。

道路に細長い通路部分(竿の部分)で接し、その奥に建物を建てる敷地(旗の部分)が広がっている形状の土地のこと。

例を挙げると、通路部分が細長く1.5mしか道路に接していない旗竿地では、基準を満たさないため建て替えは不可能です。

その結果、金融機関からの融資も難しくなり、売却時の買い手も限定されやすくなります。

したがって、再建築不可物件は価格が安いという魅力がある一方で、法的な制約によりリスクが高いことを理解する必要があります。

再建築不可物件の詳細は、以下の記事内で丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

再建築不可物件への投資に潜む8つのリスク

再建築不可物件への投資には見過ごせないリスクが多く存在します。

リスクを正しく理解し、それぞれに対応策を講じることが収益を守るうえで欠かせません。

ここでは代表的な8つのリスクを整理します。

修繕や維持費が高額になる

再建築不可物件は築年数が古いものが多いため、老朽化によって修繕費や維持費が高額になりやすい特徴があります。

その理由は、古い建物ほど配管や屋根、外壁などの劣化が進んでおり、通常の使用でも追加費用が必要になるためです。

さらに再建築不可であるため建て替えができず、補修を繰り返すしか方法がありません。

例を挙げると、屋根の葺き替えには200万円以上、外壁の塗りなおしには150万円以上かかる場合があります。

以下の表に代表的な修繕項目を整理しました。

| 修繕箇所 | 想定費用 |

| 屋根葺き替え | 90~250万円 |

| 外壁塗装 | 50~150万円 |

| システムキッチンの交換 | 40~200万円 |

| 畳からフローリング | 15~60万円 |

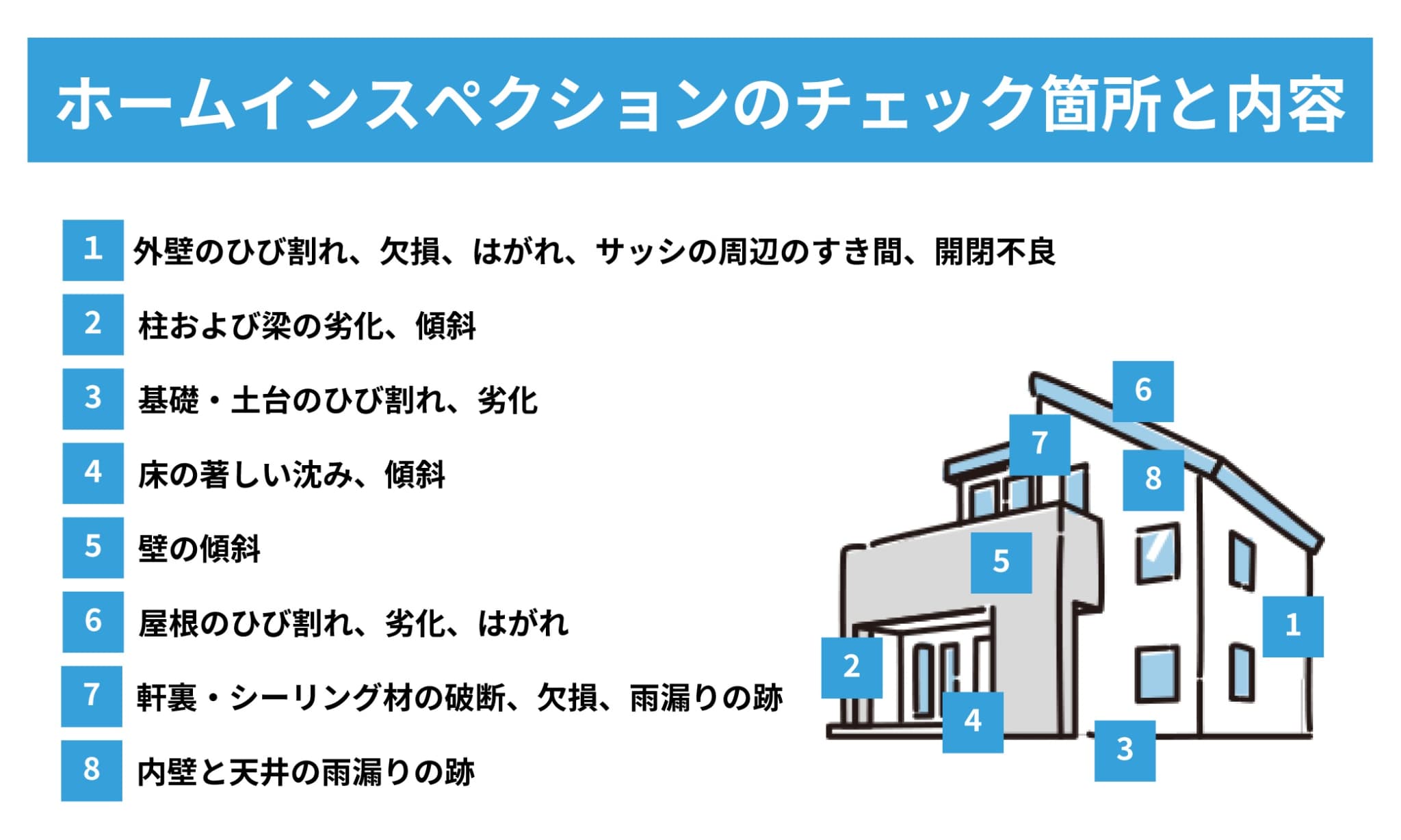

したがって、購入前にインスペクション(住宅診断)を実施し、修繕費を資金計画に織り込むことが重要です。

住宅の劣化や欠陥の有無、修繕の必要性を専門家が調査・評価することをいいます。

中古住宅の売買やリフォームの前に実施されることが多く、「住宅の健康診断」にたとえられます。

結局のところ、安い購入価格だけを見て判断するのは危険だといえるでしょう。

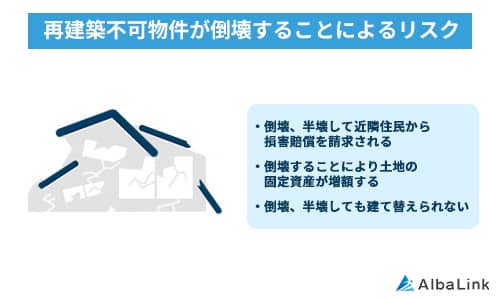

倒壊しても建て替えできない

再建築不可物件の大きなリスクの一つは、火災や地震によって建物が倒壊した場合に再建できず、資産がほぼ無価値になってしまう恐れがある点です。

その理由は、建築基準法の接道義務を満たしていない土地は再度の建築が許可されないためです。

建物が失われると、更地として駐車場や資材置き場などの用途に限られてしまい、投資計画が大きく狂います。

例を挙げると、木造住宅が密集する地域で火災が発生した場合、隣地への延焼とともに倒壊し、その後の活用は資材置き場程度しか残されないことがあります。

このような最悪の事態に備えるには、火災保険や地震保険に加入し、さらに購入前に耐震診断を実施して建物の強度を確認することが欠かせません。

したがって、災害リスクを軽視せず、事前に十分な対策を講じておくことが、再建築不可物件投資を成功させる前提条件になるのです。

建築基準法の接道義務を満たしていないことの影響

再建築不可物件の根本的な要因は、接道義務を満たしていないことです。

幅員4m以上の道路に2m以上接していない敷地は建築基準法上、新しい建物を建てることが認められません。

この規定が存在するのは、火災発生時の避難路や緊急車両の進入路を確保するためです。

条件を満たさない土地は、住民の安全を担保できないと判断されるため、再建築不可に分類されます。

例を挙げると、旗竿地のように細長い通路部分が1.8mしかなく、基準の2mに達していない場合、その敷地は建築不可となります。結果として、売却が難しく、融資の対象からも外れる可能性が高まります。

したがって、投資前に必ず接道状況を確認し、法的にどのような制限を受けているのかを把握することが不可欠です。

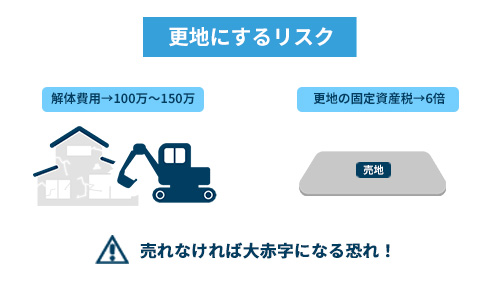

更地化すると固定資産税が最大6倍に増える

再建築不可物件は、建物を取り壊して更地にすると固定資産税が大幅に上がるリスクがあります。

その理由は、住宅用地特例によって土地の固定資産税が最大で1/6に軽減されているためです。

建物を解体してしまうとこの特例が適用されなくなり、税負担が急増します。

参照元:住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例|国土交通省

例を挙げると、建物付きで10万円の固定資産税だった土地が、更地にした途端に60万円に跳ね上がることもあります。

これにより、収益を見込めないまま維持費だけが重くのしかかる事態に陥ります。

したがって、建物を残す方が得策な場合も多く、賃貸活用や倉庫利用などで維持しながら収益を確保する方法を検討することが重要です。

融資を受けにくい

再建築不可物件は担保評価が低いため、金融機関からの融資が受けにくいという問題があります。

つまり、他の不動産投資に比べて自己資金を多く投入しなければならず、資金計画に大きな影響が出るのです。

なぜかというと、再建築が不可能な土地は金融機関にとって担保価値が不安定であり、貸倒リスクが高いと判断されるからです。

そのため、都市銀行や地方銀行では融資が難しく、利用できるのはノンバンクなどに限られる場合があります。

銀行のように預金を受け入れることはできないものの、融資やクレジット、リースなどの金融サービスを提供する会社の総称です。

例を挙げると、3,000万円の再建築可能物件なら2,400万円(80%)の融資を受けられるケースが一般的ですが、1,500万円の再建築不可物件ではほとんど融資が下りず、現金での購入が前提になることも珍しくありません。

したがって、購入を検討する際には「自己資金をどの程度投入できるか」「利用できる金融機関はどこか」を事前に調べ、現実的な資金計画を立てることが求められます。

訴訟リスクがある

再建築不可物件では、私道や通行権に関する問題が原因でトラブルが発生し、最悪の場合は訴訟に発展する危険性があります。

このようなリスクが生じるのは、私道の所有権が複数人で共有されている場合や、通行権・掘削権が契約上きちんと整備されていないケースがあるためです。

自分の土地や建物に出入りするために、他人の土地を通る権利のことです。

法律上は「地役権」の一種として扱われることが多く、不動産の利用に欠かせない権利です。

他人の土地を掘ったり削ったりして利用するための権利のことです。

特に地下の利用や隣地との境界工事などで重要になります。

その結果、水道やガス管の工事が思うように進められなかったり、近隣住民との関係が悪化したりします。

たとえば、水道管を交換するために道路を掘削しようとしたところ、他の所有者から「許可しない」と拒否され、裁判まで発展してしまうケースもあります。

こうした事態は時間もお金も浪費し、収益どころではなくなります。

したがって、購入前に登記簿謄本や契約書を確認し、通行権や掘削承諾が明記されているかを必ず確認することが欠かせません。

事前の調査を徹底すれば、将来的なトラブルを未然に防げるでしょう。

自治体から是正・指導を受ける

再建築不可物件の中には、過去の増改築が原因で違法建築と判断され、自治体から是正指導を受けるリスクがあります。

この問題が生じやすいのは、建築確認を経ずにリフォームや増築を行った物件が少なくないためです。

築年数が古い建物では、当時の基準では適法だったものが、現行法では不適格になる場合もあります。

たとえば、ベランダを無許可で増築した結果、建ぺい率や耐震性の要件を満たさず、自治体から撤去命令を受けてしまうケースもあります。

敷地面積に対して建築面積(建物を真上から見たときの外周部分の面積)が占める割合を示す数値で、建物の「平面的な大きさ」を制限する基準です。

こうなると撤去費用が数十万円から数百万円に及び、投資家にとって大きな負担となります。

したがって、購入前には建築確認済証や検査済証の有無を確認し、必要に応じて自治体に相談することが大切です。

建物を建てる際に建築基準法などの法令に適合しているかを確認し、審査に合格したことを証明する書類です。

建築工事が完了した後、その建物が建築基準法や関連法令に適合していることを確認し、合格したことを証明する書類です。

違法建築リスクを軽視すれば、安い買い物をしたつもりが高くつく結果になるでしょう。

資産価値が上がりにくい

再建築不可物件は市場での評価が低く、資産価値が上がりにくいため、売却時に買い手が限られてしまいます。

理由は、建て替えができないため不動産市場全体が値上がりしても、その波に乗れないことにあります。

さらに、金融機関が融資を渋るため、購入希望者の多くが現金での取引を迫られる点も需要を狭める要因です。

例を挙げると、同じエリアで再建築可能物件は5年で500万円値上がりしても、再建築不可物件はむしろ値下がりしたというケースもあります。

このように資産価値の上昇を期待できないのが実情です。

したがって、購入する際は売却益よりも賃貸運用によるキャッシュフローを重視することが賢明です。

ある一定期間におけるお金(現金や預金)の流れを示すものです。

企業や個人の経済活動において「入ってくるお金(キャッシュイン)」と「出ていくお金(キャッシュアウト)」の差額を表します。

出口戦略を誤らなければ、限定的な価値しか持たない物件でも安定的に活用できます。

売却時にトラブルになりやすい

再建築不可物件は、相続や売却の場面でトラブルになりやすい性質があります。

つまり、所有者が変わる時に手続きが難航し、家族間や買い手との摩擦を招く恐れがあるのです。

この問題は、資産価値が低いために「売るべきか残すべきか」で意見が割れやすいことや、売却市場での需要が少ないことに起因します。

そのため、価格交渉がこじれたり、相続人同士が対立したりすることが少なくありません。

例を挙げると、相続で子どもたちが処分方針を巡って対立し、家庭裁判所での調停に発展したケースがあります。

その間も固定資産税は発生し続け、相続人の負担が増す結果となりました。

したがって、こうした事態を避けるためには、生前から相続計画を立てておくこと、また専門家の助言を得て売却や管理の準備を整えておくことが欠かせません。

値下げを迫られやすい

再建築不可物件は市場で競争力が弱く、売却時に大幅な値下げを迫られることが多い傾向があります。

つまり、希望通りの価格で手放せる可能性が低いのです。

なぜかというと、買い手も再建築不可のリスクを十分理解しているため、その分を値引きに反映しようとするからです。

さらに、融資が通りにくいことから現金購入者が中心となり、買い手の母数が少なくなることも価格交渉で不利に働きます。

たとえば、3,000万円で購入した物件を5年後に売却しようとした際、再建築可能な周辺の物件が3,500万円で売れている一方で、自身の物件は2,500万円にしかならなかったという事例があります。

したがって、値下げリスクを織り込んだ上で投資判断を行い、最初から「賃貸収益で回収する」という方針を持つことが現実的です。

売却益に頼らず運用できれば、制約のある物件でも十分な成果を上げられるでしょう。

再建築不可物件への投資の失敗パターン3選

再建築不可物件は価格の安さや利回りの高さに魅力がありますが、十分な準備を欠いたまま投資すると深刻な失敗につながることがあります。

ここでは投資家が陥りやすい典型的な失敗例を3つ紹介します。

倒壊したため買い手が見つからない

再建築不可物件で最も避けたい失敗は、建物が災害や老朽化で倒壊した後、買い手が見つからずに土地が長期間放置されてしまうことです。

このような事態が起きるのは、建て替えが認められない土地は市場で需要が乏しく、売却先が限定されるからです。

さらに、更地にすると固定資産税が増えるため、保有するだけで赤字が続きます。

例を挙げると、築40年の木造住宅が台風で倒壊し、更地にした結果、年間50万円以上の固定資産税を払い続けるしかなく、10年以上売却できなかったケースがあります。

したがって、購入時点で「倒壊後の出口戦略」を想定し、賃貸で資金を回収する、隣地へ売却するなど複数の選択肢を準備しておくことが重要です。

DIYに失敗して収益化できず赤字になる

コスト削減のためにDIYリフォームを試みる投資家は少なくありませんが、数年を費やしても収益化できず、最終的に赤字で売却してしまう失敗例もあります。

その理由は、素人施工では仕上がりが不十分で入居者がつかないことや、途中で専門工事を依頼せざるを得ず費用がかさむからです。

また、リフォームに時間をかけすぎて家賃収入が入らない期間が長くなり、投資回収が遅れます。

たとえば、当初50万円の予算で内装をDIYしようとしたものの、水回り工事を業者に依頼した結果、総額200万円以上に膨らんだケースがあります。

さらに施工不良でクレームが発生し、結局は赤字で売却することになりました。

したがって、DIYでの改修を検討する際は、どこまで自分で行えるか、どの部分を専門家に任せるべきかを見極める必要があります。

無理にコストを抑えるよりも、効率的に収益化を目指す方が得策です。

隣地との交渉が決裂して活用できない

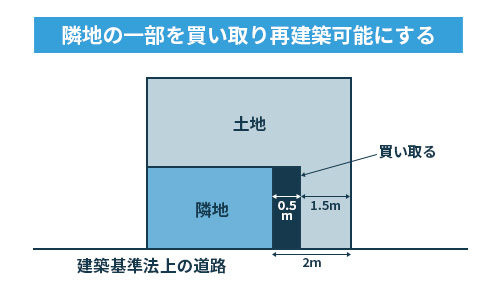

再建築不可物件の価値を高めるため、隣地の一部を購入して接道義務を満たそうとするケースがあります。

しかし、隣地所有者との交渉が決裂し、再建築不可のまま活用できず塩漬けになる失敗も多いのです。

理由は、隣地所有者が強い交渉権を持ち、相場以上の価格を提示したり、そもそも交渉に応じなかったりすることがあるからです。

投資家は不利な立場に立たされやすく、思惑通りに進まないことが少なくありません。

たとえば、接道幅を確保するために隣地の一部を買おうとしても、所有者から「相場の2倍以上でないと売らない」と言われ、断念した結果、物件を賃貸にも売却にも活用できず、塩漬けになってしまうケースがあります。

したがって、隣地交渉を前提とした投資は危険性が高いため、購入前に交渉余地を確認し、失敗した場合の代替プランを準備しておくことが大切です。

再建築不可物件への投資で失敗を回避する6つのポイント

再建築不可物件は、リスクを理解せずに手を出すと損失を招きやすい反面、注意点を押さえて行動すれば収益を得られる可能性も十分にあります。

ここでは、失敗を避けるために確認しておきたい重要なポイントを整理しました。

接道状況を確認する

再建築不可物件を検討する際、最初に確認すべきは道路との接道状況です。

なぜなら、接道義務を満たしていなければ建て替えが認められないため、物件の将来性が大きく制限されるからです。

接道義務とは、建築基準法で定められている「幅員4m以上の道路に2m以上接していること」という条件です。

これを満たさない場合、建築確認申請が下りず、新築や大規模改修ができません。

参照元:e-Gov 法令検索|建築基準法第43条(敷地と道路の関係

例を挙げると、接道幅が1.9mしかない旗竿地では0.1m不足しているだけで建築不可となり、再生プランがすべて頓挫してしまいます。

こうした事態を避けるには、役所で道路種別を調べ、測量によって正確に接道幅を把握しておくことが重要です。

したがって、購入前に道路と敷地の関係を確認することは必須条件であり、ここを軽視すれば投資計画そのものが成立しなくなります。

隣地との交渉余地を見極める

再建築不可物件を再び建築可能にするには、隣地の一部を購入して接道義務を満たす方法があります。

ただし、これは隣地所有者の協力が前提となるため、交渉が成立しなければ実現しません。

購入前に、隣地の所有者が将来的に売却する意思を持っているか、あるいは通行権を認める可能性があるかを調べることが重要です。

固定資産税の滞納がある場合や相続で複数人の共有になっている場合は、交渉が難航するリスクが高いです。

実際に、隣地を買い取って再建築可能にし、資産価値を大幅に高めたケースもありますが、一方で交渉がこじれて塩漬けになった事例も少なくありません。

つまり、隣地交渉は可能性の一つとして冷静に見極め、他の出口戦略と併用することが必要です。

建物の構造や老朽化を診断する

再建築不可物件は築古のものが多いため、購入前に建物の状態を診断することが欠かせません。

なぜかというと、表面上は使えそうに見えても、基礎や配管など見えない部分に深刻な劣化が隠れていることがあるからです。

特に、以下のような状態では修繕費が高額になりやすいです。

- 耐震性の不足

- シロアリ被害

- 水漏れ など

インスペクション(住宅診断)を依頼すれば、建物の現況を専門的に評価してもらえ、将来的な修繕コストを見積もることができます。

実際に、外観は問題なさそうに見えても、床下に湿気が溜まっており基礎の補強に300万円以上かかってしまうケースもあります。

このように、見えない部分こそが投資判断を左右するのです。

したがって、建物の劣化具合を診断したうえで修繕費を資金計画に組み込み、購入価格と合わせて総合的に収益性を検討することが大切です。

将来的に用途転換できるか確認する

再建築不可物件は建て替えができないため、将来的に駐車場や倉庫などへ用途を切り替えられるかどうかを確認しておくことが重要です。

なぜかというと、更地にした場合は固定資産税が上がるため、そのままでは維持コストが重荷になります。

しかし、駐車場や資材置き場として運用できれば、固定費を補いながら安定的に収益を得られる可能性があります。

たとえば、駅徒歩5分圏内で月極駐車場を運営した場合、1台あたり月2万円の賃料を得られることもあります。

仮に5台分のスペースを確保できれば年間120万円の収益となり、維持費を考慮しても安定したキャッシュフローが見込めるのです。

したがって、購入検討の段階で「住宅として貸せなくなった場合の活用プラン」を考えておくことが肝要です。

用途転換の可能性を調べておくことで、長期的に資産価値を確保できるでしょう。

法的・構造的リスクを確認する

再建築不可物件は法規制や構造上の制約が多いため、購入前に専門家によるリスク評価を受けることが不可欠です。

理由は、建築基準法や都市計画法などの法律は複雑であり、建物の適法性や利用制限を一般人が正確に理解するのは難しいためです。

都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、土地利用や都市施設の整備、開発行為の規制などを定めた法律です。

参照元:e-Gov 法令検索|都市計画法

また、建物の耐震性や老朽化の程度も、建築士などの専門家による診断がなければ判断できません。

たとえば、弁護士による調査で、私道の掘削権が未整備であることが判明すれば、将来の訴訟リスクを事前に回避できることになります。

あるいは、建築士の調査で耐震補強が必要とわかれば、修繕費をあらかじめ投資計画に組み込むことが可能になります。

したがって、購入に際しては弁護士・建築士・不動産会社など複数の専門家から意見を得るべきです。

多少の費用はかかりますが、将来の損失を防ぐための保険と考えれば安い投資といえるでしょう。

なお、弊社アルバリンクでは、公開している投資物件についてご質問があれば、担当者が丁寧にご説明いたしますので、ぜひLINEにご登録いただき、お気軽にご相談ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

住宅以外の運用を検討する

都市部の再建築不可物件は、住宅としての利用が制限されていても、店舗や倉庫、ストレージ事業への転用で活路を見出せる場合があります。

なぜかというと、都市部には在庫保管スペースや小規模店舗、トランクルームなどへの需要が根強く存在するからです。

特に狭小地や古い建物でも、工夫次第で事業用としてのニーズを取り込めます。

例を挙げると、築古の平屋を区画整理してストレージとして貸し出したところ、月3万円で4区画埋まり、年間144万円の収入につながったケースがあります。

住宅として貸すよりも効率的に収益を得られ、空室リスクも軽減されました。

したがって、都市部に立地する再建築不可物件を購入する際は、住宅以外の用途も視野に入れて検討することが成功のポイントです。

出口戦略を考えておく

再建築不可物件を購入する際には、必ず出口戦略を明確にしておく必要があります。

なぜなら、売却や用途転換を視野に入れずに購入すると、思わぬリスクに直面したときに身動きが取れなくなるからです。

出口戦略には大きく分けて3つあります。

- 賃貸運用で長期的に家賃収入を得る

- 隣地と併合して資産価値を高めた上で売却する

- 更地化して駐車場や資材置き場として運用する

例として、再建築不可物件を賃貸運用で10年間回して安定した収益を確保した後、隣地とまとめて売却し、大きな利益を得た投資家もいます。

一方、出口戦略を考えずに購入した場合、老朽化で収益が落ち込み、最終的に赤字で手放すケースも見られます。

つまり、購入時点で「どのように出口を迎えるか」をシミュレーションしておくことが、投資成功の大前提です。

結論として、出口戦略を描かない投資はギャンブルに近く、必ず複数の選択肢を持っておくことが重要です。

以下の記事では、不動産投資における出口戦略について、物件別にわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

高利回りの再建築不可物件情報は弊社LINEで受け取れる!

再建築不可物件をはじめとする訳あり投資案件は、市場に出る数が限られており、公開される前に決まってしまうことも珍しくありません。

つまり、チャンスを逃さないためには、鮮度の高い情報をいかに早く受け取れるかが重要になります。

そんな時に役立つのが、訳アリ物件の売買に特化した不動産会社アルバリンクが配信している公式LINEです。

登録しておけば、掘り出し物件や高利回りを狙える投資案件の情報がタイムリーに届きます。

また、投資戦略や売却の相談なども気軽にできるため、これから不動産投資を始めたい人にも安心のサポート体制が整っています。

再建築不可物件だけでなく、事故物件や相続不動産といった多様な案件情報も配信しており、思わぬ好条件の物件に巡り合える可能性があるため、まずは登録して最新の投資チャンスを逃さない体制を整えてみてはいかがでしょうか。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

まとめ

再建築不可物件への投資は、割安な価格で購入できることから、初期費用を抑えて高利回りを狙える手段として注目を集めています。

都内や都市近郊にも手の届く価格帯の物件が多く、少額から不動産投資を始めたい方にとっては魅力的な選択肢となり得ます。

しかし、建て替えができないという性質上、災害時の全損リスクや融資の難しさなど、特有のリスクも多く存在します。

また、相続や売却時のトラブルや、資産価値の伸び悩みといった注意点も見逃せません。

こうしたリスクを回避し、安定した収益を得るには、「利回りの高い物件」を慎重に見極めることが重要です。

訳あり物件専門の買取業者「アルバリンク」は、利回り重視の投資家に向けて、独自のネットワークを活かした収益性の高い物件を紹介しています。

再建築不可物件を含む投資の最新情報や掘り出し物件を逃さないためにも、まずはアルバリンクのLINEに登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!