市街化調整区域でできる商売7選!許可されやすい事業や成功のコツを解説

「市街化調整区域にある土地を活用して商売を始めたいけど、何ができるのか分からない…」と悩んでいませんか?

市街化調整区域は都市計画法による規制が厳しく、使い道が限られるため、多くの方が活用に頭を抱えています。

しかし、条件さえ満たせば、市街化調整区域でも収益化できる商売は存在します。

地域の特性に合った業種を選び、行政とのやりとりをしっかり行えば、安価な土地を活かした堅実なビジネス展開も可能です。

とはいえ、営業許可の取得や建築制限、人通りの少なさなど、注意すべきリスクも多く存在します。

思わぬ手間やコストが発生し、事業計画が頓挫するケースもあるため、慎重な判断が必要です。

本記事では以下のポイントをわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、市街化調整区域でできる商売と、事前に知っておくべきリスクやトラブルの情報を得られます。

市街化調整区域は使いにくい土地と思われがちですが、うまく活用すれば高利回りを実現できるでしょう。

私たちAlbalink(アルバリンク)では、こうした訳あり不動産に特化した情報や、高収益が期待できる投資物件を多数ご紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

公式LINEでは非公開物件情報も随時配信中!

興味のある方は、ぜひLINE登録して最新情報をチェックしてください。

目次

まずは「市街化調整区域」を理解しよう!

そもそも、「市街化調整区域」とはどのようなエリアなのでしょうか。

まずは市街化調整区域について、次のようなことを解説します。

市街化調整区域の基本的な位置づけ

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて市街化を抑制するために指定された区域です。

主に農地や自然を守ることを目的とし、無秩序な開発を防ぐ役割を担っています。

建物の建築や開発行為には厳しい制限があり、商売を始めるために新しく店舗や商業施設を建てる場合は、原則として許可が必要です。

参照元:e-gov 法令検索「都市計画法 第二十九条・第三十四条」

農業振興や自然保護の観点から、建築物の新設や用途変更をするときは都道府県知事の許可が求められるケースが多いのです。

申請の際には、業種や立地条件、周辺環境への影響が厳しく審査されます。

市街化調整区域の土地を活用するには、専門家への相談や自治体の都市計画の確認が不可欠です。

商売を始める前に、不動産会社を通じて条件や可能性を正確に把握しましょう。

市街化調整区域での商売に制限がある理由

市街化調整区域での商売に制限がある理由は、都市部の無秩序な拡大を防ぎつつ、生活インフラの整備コストを抑えるためです。

そのため、東京都や大阪府などの都市近郊でも、市街化調整区域では道路や上下水道、電気・ガスなどの整備が追いつかない場合が多く、商売を行うには不利になることがあります。

市街化調整区域での事業を考える場合は、事前に専門家に依頼して条件を整理し、申請の準備を進めることが重要です。

コインパーキングや倉庫のような限定的な用途であれば、例外的に認められる可能性もあるため、事前の情報収集と計画が成功のカギを握ります。

市街化調整区域で許可されやすい商売7選

他のエリアよりも開発制限が厳しい市街化調整区域ですが、まったく商売ができないわけではありません。

以下の7つのような商売であれば、市街化調整区域でも許可を得やすいでしょう。

地域住民向けの小規模商店

市街化調整区域でも、地域住民の生活を支える小規模な商店は、例外的に建築や営業が許可される場合があります。

これは、都市計画法において住民の利便性を考慮した柔軟な運用が認められているためです。

たとえば、日用品や食品を扱うコンビニエンスストアなどは、地域の生活に不可欠な施設と判断され、都道府県知事の許可を得ることで営業が可能になる場合があります。

小規模な商店の設置には、敷地の条件や周辺環境との調和が重視されます。

建物の規模や営業時間などに制限がかかる場合もあるため、事前に専門家に相談し、許可申請の要件を確認することが重要です。

不動産会社や自治体の担当部署とも連携し、用途地域やインフラ整備の状況なども考慮しながら計画を立てましょう。

資材置き場や倉庫業

資材置き場や倉庫業は、建築を伴わない場合や仮設的な施設であれば、市街化調整区域でも比較的許可が下りやすいでしょう。

とくに、都市部の周辺エリアでは土地価格が安いケースが多いため、コストを抑えながら運用しやすいのがメリットです。

資材置き場や倉庫業を営む場合は、事業内容を「開発行為」に該当しない範囲に納めることがポイントです。

建物や工作物を建築するため、土地の区画・性質・形状の変更が伴う行為のこと

設置や整備の方法によって許可の可否が分かれるため、専門家に調査を依頼して、現場の地目・地勢・インフラの整備状況を総合的に判断しましょう。

農産物直売所など農業関連ビジネス

農地が多い市街化調整区域では、農産物の直売所をはじめとした農業に関連するビジネスが許可されやすい傾向にあります。

これは、都市計画法が定める「農林漁業の利便を図る目的」に該当すると認定されやすいためです。

たとえば、地元農家が採れたての野菜や果物を販売する直売所は、地域の農業振興と住民サービスの両立を図る施設として評価されやすく、設置が認められるケースが多いです。

農地転用が不要な敷地での活用であれば、手続きも比較的簡単です。

農地を農地以外のものとして使えるようにすること。原則として届出や許可が必要。

事前に自治体への相談と要件の確認を行い、地域性に合わせた事業計画を立てることで、許可を取得しやすくなります。

太陽光発電などのエネルギー活用

市街化調整区域では太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入が進められており、一定の条件下で許可が下りる場合があります。

たとえば、遊休地に太陽光パネルを設置することで、固定資産税の負担を軽減しつつ収益化を目指すことが可能です。

国や自治体も再生エネルギーの導入に積極的で、補助金や税制優遇の制度も整備されています。

ただし、エネルギー施設を設置するには、土地の地目・傾斜・周辺への影響などが審査対象となり、都市計画法や開発行為に関する規制も絡むため、専門的な知識が求められます。

場合によっては、都道府県知事の事前許可や届出が必要です。

電気インフラとの接続条件も重要な要素なので、事前に電力会社や自治体と調整を行い、実現できるか慎重に検討しましょう。

駐車場・コインパーキング運営

駐車場やコインパーキングの運営は、市街化調整区域でも比較的ハードルが低く、許可されやすい事業のひとつです。

とくに、建築を伴わない場合は、都市計画法上の開発行為に該当しないケースもあります。

整備にあたっては舗装や照明などのインフラが必要となる場合もあり、予算面での検討が求められます。

建物を伴わないぶん、固定資産税の負担が比較的軽く済むのがメリットです。

事前に用途地域や地目の確認を行い、必要であれば専門家に依頼して、都市計画法上の開発行為に該当しないかよく確認しましょう。

エコツーリズム・アグリツーリズム事業

市街化調整区域の自然や農地を活用した「エコツーリズム」「アグリツーリズム」は、地域資源を活かしたビジネスとして注目されています。

- エコツーリズム

- 自然・歴史・文化といった地域の魅力を体験しながら、保全についても考える観光の形

- アグリツーリズム

- 観光客が農村や農園を訪れ、農業体験・自然・文化・地域の人々との交流を楽しむ観光の形

たとえば、農地の一部を活用して農業体験や収穫体験を提供するプランは、農業の普及と地域活性化に資するものとして、自治体も後押しする傾向があります。

ただし、宿泊施設や飲食提供を伴う場合は、用途制限や建築基準の遵守が求められるため、慎重な計画と事前申請が必要です。

インフラ整備の有無や敷地の条件も建築許可の判断材料になるため、事前調査をしっかりと実施しておきましょう。

自治体拠点・サテライトオフィスとしての活用

市街化調整区域の土地や物件を、地方自治体の拠点施設や企業のサテライトオフィスとして活用することもできます。

本社や支店とは別に、従業員が仕事をする場所として、本社から離れた場所に設置されるオフィス

地域振興や移住促進といった政策目的と合致する場合、都市計画法の特例措置が適用される場合あるからです。

地方を中心に、テレワーク需要の増加に対応するため、空き家や既存建物を改装してサテライトオフィスに転用するケースが増加しています。

このような活用はインフラ整備の負担も少なく、自治体と企業双方にとってメリットがあります。

自治体拠点やサテライトオフィスを整備するには、事前に自治体と連携し、建物の用途・面積・地域へ貢献できることなどを明示することが重要です。

許可申請の際には、社会的な意義や地域との共生を示すことで、許可が下りやすくなる傾向があります。

市街化調整区域で商売が難しくなる5つの理由

市街化調整区域では、小規模商店の営業や資材置き場としての活用など、さまざまな商売ができる可能性があります。

ただし、市街化調整区域ならではの事情で商売が難しくなる場合がある点には注意が必要です。

市街化調整区域で商売をするのが難しい理由としては、次の5つが挙げられます。

建築や営業許可に時間とコストがかかる

市街化調整区域では、商売を始めるにあたり建築や営業の許可を得るまでに、膨大な時間と費用がかかります。

これは都市計画法による厳格な規制のもと、開発や建物の用途に対して都道府県知事の許可が必要になるためです。

参照元:e-gov法令検索「都市計画法 第二十九条・第三十四条」

たとえば、新しく店舗を建てる場合、開発行為として認定されれば用途地域や建築基準の確認、周辺への影響調査などを含めた詳細な申請書類の作成が求められます。

許可が下りるまでに数ヶ月かかることも珍しくありません。

申請が必要になった場合は初期コストがかさみ、開業までのハードルが高くなる傾向にあります。

事前に専門家や自治体に相談し、必要な手続きを早期に把握することが大切です。

人通りや集客力が低い

市街化調整区域では商売の成否に大きく関わる「人通り」が少ないため、集客に大きな課題があります。

そもそも市街化調整区域は住宅や商業施設の開発が抑制されているため、居住者数が少なく、来客も期待しにくい環境なのです。

たとえば、カフェや小売店を開業しても、近隣に住宅が少なければ日常的な来店者数は伸びません。

SNSや広告を活用しても、アクセスの悪さから思うような集客ができない可能性もあるでしょう。

市街化調整区域では商売の基本である「需要」と「流通」が成立しづらいため、地域性を活かした独自の商品やサービス展開が求められます。

交通アクセスやインフラが未整備

市街化調整区域はインフラ整備が遅れている場所も多く、交通アクセスやライフラインの不足が商売に大きく影響します。

とくに電気・水道・ガス・道路などの整備状況は、事業の実現可否を左右する重要なポイントです。

たとえば市街化調整区域内で店舗を開業しようとしても、敷地まで舗装された道路が通っておらず、物流や来客に支障をきたす場合があります。

宅地としての整備が進んでいないため、排水設備や駐車場の設置も追加工事が必要になるケースもあるでしょう。

市街化調整区域で商売を始める場合はインフラの現状を事前に精査し、必要な整備費用や工期も含めて予算を組むことが重要です。

看板設置や広告の制限がある

市街化調整区域では、建物や敷地の活用に加えて、広告物や看板の設置にも規制があります。

これは屋外広告物法や各自治体の条例に基づくもので、地域の景観や自然環境を保護することが目的です。

たとえば、一定の高さや面積を超える看板は設置が認められなかったり、自治体が指定する「屋外広告物禁止区域」に該当すれば、完全に広告の設置が不可能になったりする場合があります。

とくに自然が豊かな地域では、看板そのものが景観の妨げと見なされやすくなるため、注意が必要です。

事業計画の段階で屋外広告物に関する規制を確認し、許可申請が必要な場合は早めに手続きを進めることが求められます。

利便性の低さから従業員確保も困難

市街化調整区域では、交通や生活インフラが整っていないことから、従業員の通勤や居住に不便があり、人材確保が難しくなる可能性があります。

最寄り駅やバス停から離れていたり、周辺に住宅や商業施設がなかったりすると、通勤が不便になり、人材の応募が極端に少なくなるのです。

過疎化が進む地方の調整区域では、地元の若者流出もあいまって、労働力不足が常態化している地域も少なくありません。

実際にある工場では求人広告を出しても応募がほとんどなく、結局は送迎バスを運行することで対応せざるを得ませんでした。

人件費以外に、交通費や運行管理のコストも加わる場合もあります。

市街化調整区域での事業を検討する際は立地の利便性を客観的に評価し、必要に応じて交通手段の整備やテレワーク導入などの工夫をすることが必要です。

市街化調整区域の商業地活用に潜む3つのリスク

市街化調整区域で商売ができるようになった後も、いくつか注意するポイントがあります。

市街化調整区域の商業地活用に潜むリスクもしっかり把握して、安定して事業を運営できるよう準備しましょう。

今回は、以下の3つのリスクを紹介します。

資産価値の目減り

市街化調整区域では、資産としての土地や建物の価値が目減りするリスクが高い点に注意が必要です。

これは都市計画法により開発や建築に制限があるため、一般の市街化区域と比べて活用の幅が狭く、需要も限定的だからです。

たとえば、同じ広さの土地であっても、市街化区域内の住宅地では建築・売却の自由度が高いため価格が維持されやすいです。

一方で市街化調整区域の土地は売買が困難で、不動産会社による査定でも「評価がつかない」とされるケースがあります。

需要が低く流動性の乏しいエリアでは、不動産投資としてのリスクも高まります。

活用を検討する際は、将来的な売却の可能性も含めて、専門家に依頼して慎重に資産価値を評価することが大切です。

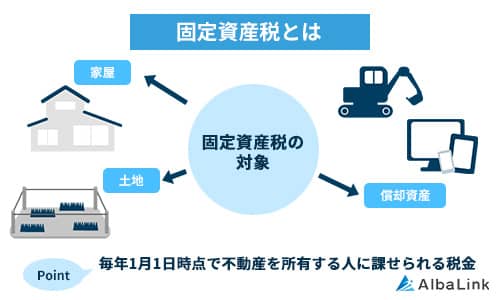

維持費や税負担が継続的に発生

商業地として市街化調整区域の土地を保有する場合、想定以上に維持費や税金の負担が継続的に発生するリスクがあります。

建築ができなくても、固定資産税の対象になるためです。

たとえば、建物が建っていない更地でも固定資産税は課税され、除草や不法投棄対策といった管理費用も年々かさんでいきます。

とくに高齢化が進む地方では、相続されたまま利用されずに維持費だけが重荷になる「負動産」と化すことも少なくありません。

さらに、建物がある場合は、経年劣化による補修や、法令に基づく耐震・防火対応などのコストも発生します。

建て替えも原則として許可制のため、自由な更新が難しいのも課題です。

このような負担は長期的に見て資産価値を上回るリスクを伴いますので、所有前提での購入には特に注意が必要です。

不動産会社や税理士などの専門家と連携して、税金や維持費に関する試算をしておきましょう。

不法投棄・空き地化による管理トラブル

市街化調整区域の土地は、活用しないまま放置されやすいため、不法投棄や空き地化による管理トラブルのが発生する可能性があります。

たとえば、人気のない郊外の敷地では、誰かにゴミを捨てられたり、廃棄物が山積みになってしまうケースがあり、後で所有者が清掃費用を全額負担することになる事例もあります。

草木の繁茂による害虫の発生のほか、放火・不法侵入といった犯罪リスクも高まるため、所有者にとっては精神的な負担が大きいでしょう。

市街化調整区域は住宅や施設の建設が制限されているため、放置されやすく管理が難しいという構造的な問題を抱えています。

活用の計画がないまま所有し続けるのではなく、管理代行や売却の検討を早めに行うことが重要です。

許可取得・用途変更を成功させる4つのコツ

市街化調整区域で商売を始めるには、許可を取得したり用途変更をしたりすることになる可能性があります。

既存の建物の使用目的を、別の目的に変更するための手続きのこと

許可取得や用途変更を成功させるコツは、次の4つです。

地区計画の有無を確認する

市街化調整区域での用途変更や許可取得をスムーズに進めるには、まず「地区計画」の有無を確認することが重要です。

特定の地区における良好な環境を整備・保全するために、地区の特性に応じて定められる都市計画のこと

自治体の都市計画課などで対象地の地区計画情報を確認し、どのような用途で土地や建物を使えるか把握することが大切です。

自治体と事前相談を行う

市街化調整区域での商売や開発行為を進めるには、自治体との事前相談が不可欠です。

都市計画法では、許可の判断基準は地域によって異なることが多く、早期に相談することで不許可となるリスクを回避できます。

たとえば、建物を建築する計画があっても、用途や規模によっては周辺環境との調和がとれないと判断され、許可を得られない場合があります。

しかし、事前に自治体へ相談することで、条件付きでの許可や必要な申請方法の助言を受けられるでしょう。

相談の際は、事業概要・敷地図・建物計画図などを持参し、明確な説明ができるよう準備しておくとスムーズです。

土地利用実績や周辺環境を調査する

許可取得の可能性を高めるためには、土地の利用実績や周辺環境を十分に調査することもポイントです。

都市計画法では、市街化調整区域で開発するときは「周辺との調和」が判断基準のひとつとされているため、過去の事例を知ることで計画の成功率を上げられます。

たとえば、近隣にすでに同業種の施設が存在し、一定の利用実績があれば、新たな建物の設置や用途変更も受け入れられやすい傾向にあります。

また、敷地の地目や既存施設の有無も申請結果に影響を与えます。

土地周辺の交通状況やインフラの整備状況も合わせて調べておくことで、事業の実現性を高める材料になります。

事業内容・収支シミュレーションについて専門家に相談する

市街化調整区域で商売をするときは、事業計画の実現性を数字で示すことが、許可取得や資金調達において重要なポイントです。

事業内容と収支シミュレーションについては、専門家に相談することをおすすめします。

たとえば、飲食店や倉庫運営などの計画でも、収益見込みや費用内訳を明確に示せると、金融機関の融資審査や自治体の審査担当者に対して説得力が増します。

また、建築コストや固定資産税、管理費なども事前に試算しておくことも重要です。

事業内容や収支シミュレーションについて相談できる専門家としては、以下のような人や場所が挙げられます。

- 行政書士

- 土地家屋調査士

- 税理士

- 不動産会社

複数の分野を横断的にサポートできる体制を整えて、事業の成功率を高めましょう。

市街化調整区域で商売ができない場合は「売却」も視野に

市街化調整区域での商売が困難な場合、無理に事業化を続けるよりも、「売却」という選択肢を検討するのもひとつの方法です。

都市計画法による制限や立地条件の問題で、活用の幅が狭い土地であれば、維持するだけでも税金や管理費がかさみ、不動産としてのメリットを享受しづらい状況になります。

商売を始められないまま市街化調整区域の不動産を放置すれば、固定資産税や都市計画税の負担が毎年発生し、結果的に資産価値を下げてしまうリスクもあります。

売却益を元に、より利便性の高い地域へ投資を切り替えるのも良いでしょう。

売却を検討する際には、需要や市場価格を正確に把握することが大切です。

複数の不動産会社に査定を依頼し、意見を比較することで、より適正な価格と条件で手放すことができます。

活用が難しいと感じたら、専門家とともに「売る」という選択肢を冷静に検討することが、資産を守ることに繋がるでしょう。

投資利回りが高い不動産の情報を公式LINEで配信中!

ここまで紹介したように、市街化調整区域で商売や投資をするのは、経験豊富なプロでもハードルが高いのが現状です。

まったく利益を得られないわけではありませんが、物件選びや準備などを慎重に行う必要があります。

もし「投資経験があまりない」「リスクがある物件に投資するのは不安」といったときは、他の投資物件を検討するのもひとつの方法です。

ちなみに弊社AlbaLinkでは、市街化調整区域よりはハードルが低く、利回りが高い物件を多数取り扱っています。

LINEで随時情報を発信していますので、投資物件を探している方はぜひ登録してみてください!

まとめ

市街化調整区域で商売を始めるには、多くの制限がかかっており、集客面やインフラ面でも課題が多く存在します。

そのため事業を検討する際は、地域の用途制限を理解し、自治体との事前相談を通じて計画的に進めることが重要です。

しかし、それでも許可が下りなかったり、思うような収益が見込めないケースも少なくありません。

商売に失敗すると、資産価値の低下・維持コストの負担・不法投棄といったトラブルが発生する可能性も考えられます。

市街化調整区域の物件に投資するのが不安なときは、利回りが高い他の投資物件を探すのもおすすめです。

訳あり物件専門の買取業者であるアルバリンクでは、相談だけでなく、利回りの高い投資物件の紹介やその投資物件に対する相談受付も行っています。

今後の資産活用に不安を感じている方は、まずはアルバリンクの公式LINEに登録して、非公開物件情報を手に入れてみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!