騒音の注意文はテンプレートを参考に!効果を高める3つのコツ

「騒音トラブルが発生しているが、どんな文面で注意すればよいか悩んでいる…」そんな不動産オーナーや管理者の方は少なくありません。

しかし、適切な注意文を掲示・送付することで、トラブルを穏便に解決へ導けるケースも多いのです。

ただし、注意の仕方によっては相手の反発を招いたり、かえって状況を悪化させてしまうリスクもあります。

本記事では、様々な騒音トラブルに使える注意文のテンプレートを始め、以下のようなポイントを中心に解説します。

最後までお読みいただくことで、注意文を作成する際の不安やリスクを軽減し、入居者の不満や空室リスクを防ぐための適切な対応方法がわかります。

騒音トラブル対応の一環として、状況に応じた注意文を活用しながら、入居者満足度と収益を守りましょう。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

【目的別】騒音トラブル対応 文面テンプレート集

騒音トラブルが発生したとき、冷静かつ効果的に注意喚起するためには、状況に応じて文面の種類を使い分ける必要があります。

この章では、以下の場面ごとに具体的な例文を紹介します。

適切な文章を選ぶことで、住環境を維持しながら無用なクレームや退去のリスクを減らし、マンションの価値発展にもつながります。

例文1. 共用スペースに掲示する注意喚起の文例

共用スペースに掲示する注意文は、全員に向けて公平かつ冷静なトーンで記載することが重要です。

特定の犯人探しにならず、全員に協力を求める表現が効果的です。

【掲示文タイトル】騒音に関するご協力のお願い

★★マンション ご入居者の皆様へ

平素より、当マンションの運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

最近、共用部付近および各住戸内から「生活音が気になる」とのご意見が複数寄せられております。

集合住宅では、ちょっとした物音でも隣室や上下階に伝わりやすく、思わぬトラブルへと発展することがございます。

つきましては、以下の内容について日常生活の中でご配慮いただきたく、お願い申し上げます。

・夜間(21時以降)のテレビ・音楽・SNS動画などの音量は控えめにしてください

・室内での歩行はスリッパやルームシューズの使用などで足音を軽減してください

・ドアや引き戸の開閉はゆっくり静かに行ってください

・椅子や家具の移動時は、床に傷防止フェルト等を貼り、音を和らげてください

・廊下や玄関付近での私語・会話は控えめにお願いいたします

ご入居者様お一人おひとりの心がけが、快適な住まいづくりにつながります。今後とも皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

★★不動産

TEL:00-XXXX-0000

E-mail:info@xxxx.co.jp

例文2. 対象者が明確な場合の個別通知文例

対象者が特定できる場合、個別に文書や手紙を作成し投函する方法が有効です。

感情的な表現は避け、事実を客観的に伝え、改善を促します。

【文書タイトル】生活音に関するご配慮のお願い(個別通知)

★★号室 ご入居者様

いつも当マンションの居住に際し、ご協力いただき誠にありがとうございます。

このたび、★号室付近にお住まいの複数の方より「夜間の音が気になる」とのご相談が寄せられております。

内容としては、★時前後にテレビの音や足音、ドアの開閉音がやや大きく聞こえるとのことでした。

つきましては、以下の内容についてご配慮をいただけますよう、お願い申し上げます。

・夜間(22時〜翌6時)の生活音にはご配慮ください

・テレビやスピーカーなどは、壁から離して設置してください

・ドアの開閉は静かに行い、玄関での立ち話などはお控えください

・足音軽減のため、スリッパやラグの使用をおすすめします

・物の落下音や床を引きずる音にご配慮ください

建物の構造上、音が響きやすい面がございます。

お手数をおかけいたしますが、皆様が快適に生活できるよう、何卒ご協力をお願い申し上げます。

★★不動産

TEL:00-XXXX-0000

E-mail:info@xxxx.co.jp

例文3. 足音など日常生活音への配慮を促す文例

日常生活音は、迷惑行為との線引きが難しいため、配慮を求める程度の柔らかい文章が適しています。

【掲示文タイトル】生活音に関するご協力のお願い

★★マンション ご入居者 各位

日頃より、当マンション運営にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

最近、足音や家具を引きずる音など、日常生活に関わる音に関して「階下に響いて困っている」とのご意見が増えております。

ご家族皆様が快適に生活できる環境を保つため、以下の内容についてご配慮いただけますと幸いです。

・スリッパやルームシューズをご着用ください

・床面には吸音効果のあるラグやマットをご活用ください

・お子様が走り回らないよう、声かけをお願いいたします

・椅子や家具の脚にはクッション材を貼ってください

・家具の移動は引きずらず、持ち上げて行ってください

集合住宅という特性上、音の伝わり方には限界がございます。

皆様のご協力のもと、良好な住環境を維持してまいりたいと考えております。

★★不動産

TEL:00-XXXX-0000

E-mail:info@xxxx.co.jp

例文4. 明確な改善が見られないときの強めの表現例

再三の注意喚起にもかかわらず改善されない場合は、次の段階を示唆する強めの文書が必要になります。

ただし、強めの注意を促す文章でも、法律や契約に基づく対応であることを記載し、冷静なトーンを維持します。

【文書タイトル】騒音問題に関する再三のお願いとご注意

★★マンション ご入居者各位

日頃より、★★マンションの運営にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

これまで複数回にわたり、夜間・深夜の時間帯における生活音(音楽・話し声・足音など)について、掲示板による注意喚起および個別のご連絡を差し上げてまいりました。

しかしながら、残念ながら一部住戸において、改善が確認できておらず、近隣住民の方々から「睡眠に支障が出ている」「生活にストレスを感じる」との深刻なご意見をいただいております。

当マンションの賃貸借契約第★条には、「他の入居者の迷惑となる行為の禁止」を明記しております。

このまま改善が見られない場合は、契約違反として厳正に対応する可能性がございます。

つきましては、下記の点にご注意いただき、速やかな改善に努めていただきますようお願い申し上げます。

・深夜22時以降のテレビ、音楽、会話などは極力控えてください

・ご来客がある場合は、会話の音量と時間帯に配慮してください

・家具の移動は日中に行い、引きずる音にご注意ください

・お子様の室内活動にも十分なご配慮をお願いします

・室内では音を吸収するスリッパやマット等をご活用ください

このまま状況が改善されない場合、やむを得ず個別訪問・文書による正式な対応へ移行する場合がございます。

何卒ご理解のうえ、皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

★★不動産

TEL:00-XXXX-0000

E-mail:info@xxxx.co.jp

例文5. 住民全体へのアンケート調査案内文

トラブルの原因や状況を客観的に把握するためには、アンケート調査が有効です。

アンケート調査を実施することで、住民の本音や意見を収集しやすくなります。

【掲示文タイトル】騒音に関するアンケート調査のお願い

★★マンション ご入居者の皆様へ

平素より、★★マンションの運営にご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、複数の入居者様より「夜間の生活音に関する苦情」が寄せられております。

管理会社としても原因の把握と状況の改善に向け、入居者の皆様からのご意見を反映させるべく、アンケート調査を実施することといたしました。

本アンケートは匿名での記入が可能です。住民の皆様の率直なお声をお寄せいただくことで、トラブルの未然防止や対応改善につなげてまいります。

▼アンケート

質問1:騒音が気になることがありますか?

(はい/いいえ)

質問2:騒音の種類を教えてください(複数選択可)

・足音・床の振動

・テレビや音楽の音

・話し声・笑い声

・ドアの開閉音

・その他( )

質問3:質問2の騒音は何時頃聞こえますか?(複数選択可)

・早朝(5:00~8:00)

・日中(8:00~18:00)

・夜間(18:00~22:00)

・深夜(22:00~翌5:00)

質問4:その他、騒音に関して要望・改善案があればご自由にご記入ください

( )

▼回答方法

アンケート用紙をご記入のうえ、1階エントランスの回収BOXに〇月〇日(〇)までにご投函ください。

Web回答もご希望の方はQRコードをご利用ください。

ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

★★不動産

TEL:00-XXXX-0000

E-mail:info@xxxx.co.jp

アンケートは掲示や配布以外にも、メール送信など方法を工夫しましょう。

Web回答の場合は、Googleフォームなどの無料のオンラインフォームが便利です。

例文6. 特定の住戸に対して個別にメールで伝える場合の例文

メールは記録が残るため、個別対応に適しています。

文章はなるべく具体的な内容を丁寧に、冷静なトーンで作成します。

件名:【お願い】生活音に関するご配慮のお願い

★★号室 ご入居者様

いつもお世話になっております。★★不動産の★★です。

このたび、★★号室付近の居住者の方から「夜間の生活音が少し気になる」とのご意見をいただきました。

お心当たりがない場合もあるかと存じますが、下記のような点について、ご配慮をいただけますと幸いです。

・テレビ・音楽の音量は21時以降は控えめに

・室内ではスリッパの着用やラグ敷設で足音を軽減

・ドア・引き戸の開閉はゆっくりと

・廊下やエントランスなど、共有スペースでの会話は控えめに

快適な住環境維持のため、引き続きご協力のほどお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

例文7. 工事など一時的な騒音に関するお知らせとお詫び

工事や修繕の騒音は、予め案内することでクレームの発生を抑えられます。

工事の時間帯や種類を具体的に記載し、誠意をもって謝罪の言葉を添えましょう。

【掲示文タイトル】修繕工事に伴う騒音発生についてのお知らせとお詫び

★★マンション ご入居者の皆様へ

平素より、★★マンションの管理運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、当マンションにおいて、建物設備の維持管理および住環境のさらなる改善を目的とした修繕工事を実施する運びとなりました。

工事期間中は、一時的に騒音や振動の発生が予想されるため、入居者の皆様にはご不便をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

▼工事の詳細は以下のとおりです

工事期間:★★年★★月★★日(★)〜★★年★★月★★日(★)

作業時間:午前★★時〜午後★★時(※日曜・祝日は作業を行いません)

工事内容:屋上防水補修、外壁シーリング打ち替え、共用廊下床材の張り替えなど

工事期間中は、以下のような影響が見込まれますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

▼予想される影響とお願い事項

・工事機器の使用により、ドリル音・打撃音などの断続的な騒音が発生する場合があります

・養生作業に伴い、共用廊下やエレベーターの一時的な使用制限が発生することがあります

・工事業者が敷地内を出入りするため、駐車場周辺での車両の通行にご注意ください

・バルコニー側の外壁工事の際は、洗濯物の外干しをご遠慮いただく日程がございます(※該当日程は別紙参照)

・小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、工事時間帯の安全管理に十分ご注意ください

工事に際しては、安全確保と騒音抑制に十分配慮しながら進行いたしますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、下記の管理窓口までお気軽にお問い合わせください。

ご入居者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、今後の住環境向上のための必要な工事でございます。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

★★不動産

TEL:00-XXXX-0000

E-mail:info@xxxx.co.jp

騒音トラブルの注意文が効果的に届く3つの工夫

騒音トラブルにおいては、ただ文書を掲示・配布するだけでは改善が難しい場合があります。

効果的に注意喚起し、入居者の理解と協力を得るためには、以下のような工夫が必要です。

この章では、快適な住環境の維持とトラブル解決に向けた表現のコツを紹介します。

ポイント1. 感情を抑えつつも思いやりを伝える

騒音の注意喚起をする際は、相手の感情を逆なでしないことが大切です。

特に夜間や深夜の足音、音楽などは、無意識に発生していることも多く、頭ごなしに責めると逆効果になる可能性があります。

そのため、感情的にならずに冷静かつ思いやりのある言葉選びを意識しましょう。

たとえば、「周囲の住民も快適に過ごせるようご配慮をお願いします」といった表現が効果的です。

下の表に、NG表現と好ましい表現の例をまとめました。

| NG表現 | 好ましい表現 |

|---|---|

| 迷惑行為はやめてください | ご配慮いただけますようお願いいたします |

| 犯人を特定して対処します | 全員のご協力をお願いいたします |

| うるさいとの苦情が続いています | 音に関するご意見をいただいております |

このように文面を工夫することで、相手の理解を得やすくなり、改善の可能性が高まります。

ポイント2. 求める行動が伝わる具体性を持たせる

注意文では、何をどうしてほしいのかが伝わらなければ意味がありません。

たとえば「配慮してください」だけでは、具体的にどの時間帯やどの種類の音を意識すればいいのかが伝わらないため、改善につながりにくいです。

具体的には、以下のような内容を示しましょう。

- 夜間22時~翌6時は音楽・テレビの音量を下げてください。

- 廊下や共用部での私語は控えめに。

- 足音や物の落下音など階下への配慮をお願いします。

このように、時間帯や音の種類を明記し、できるだけ具体的に伝えると理解が深まります。

具体性を持たせることで、相手も冷静に受け止めやすく、トラブル防止につながります。

ポイント3. 状況に応じてトーンを段階的に調整

騒音トラブルへの対応は、状況に応じて段階的に進めるのが基本です。

いきなり強い言葉を使うと、関係悪化や法的なトラブルに発展するリスクが高まります。

具体的には、最初は掲示で全員に呼びかけ、それでも改善が見られなければ個別通知、さらに必要なら強めの個別警告といった流れです。

段階を踏むことで、オーナーの誠意が伝わり、冷静かつ客観的な対応が可能になります。

| 対応方法 | 表現の強さ | |

|---|---|---|

| 第一段階 | 掲示板で注意喚起 | 穏やか |

| 第二段階 | 個別通知文 | 丁寧かつやや強め |

| 第三段階 | 強めの個別文書 | 契約違反の可能性を示唆 |

このように、段階を踏んだ対応が、トラブルを円満に解決する方法として有効です。

掲示板以外の伝達方法と便利ツールの活用例2選

掲示板に貼り出すだけでは、全員に情報が届かないことや、無関心な入居者に伝わらないケースがあります。

そんな時には、掲示板以外の方法を併用するのが有効です。

ここでは、以下の2つの便利な方法を紹介します。

匿名意見箱で本音の声を収集

匿名意見箱は、住民が言いづらい苦情や改善案を自由に投稿できる仕組みです。

掲示やアンケートでは得られない本音を収集するのに役立ちます。

設置する際は、共用エントランスなど目につきやすい場所に置き、回収のタイミングを掲示しておくと安心です。

寄せられた意見を掲示や個別連絡でフィードバックすると、住民が「きちんと聞いてくれる」という信頼感を持ちやすくなります。

デジタル掲示板やQRコード付きチラシ

近年では、デジタル掲示板やQRコードを活用した案内も増えています。

スマホでQRコードを読み取るだけで、文書の書式や注意文のWordファイルが閲覧・ダウンロードできると便利です。

- 掲示板の貼り紙などに「住環境に関するご意見やお問い合わせはこちら→【QRコード】」と記載

- QRコード先にWordファイルやソフトで作成した具体的な注意喚起文章やアンケートフォームを設置

これにより、時間帯や場所を選ばず入居者が確認できるので、対応効率が上がります。

不動産オーナーが知っておくべき騒音対応のポイント

マンションやアパート経営において、騒音対応は重要な業務のひとつです。

住民からの苦情を的確に処理することが、住環境の維持や入居者の満足度向上につながり、結果的に収益の安定や物件価値の発展に寄与します。

ここでは、オーナーが押さえておきたい以下のポイントを紹介します。

入居者満足度を保ちつつ収益を守るために

騒音トラブルを放置すると、住民の不満が蓄積し、退去や空室につながります。

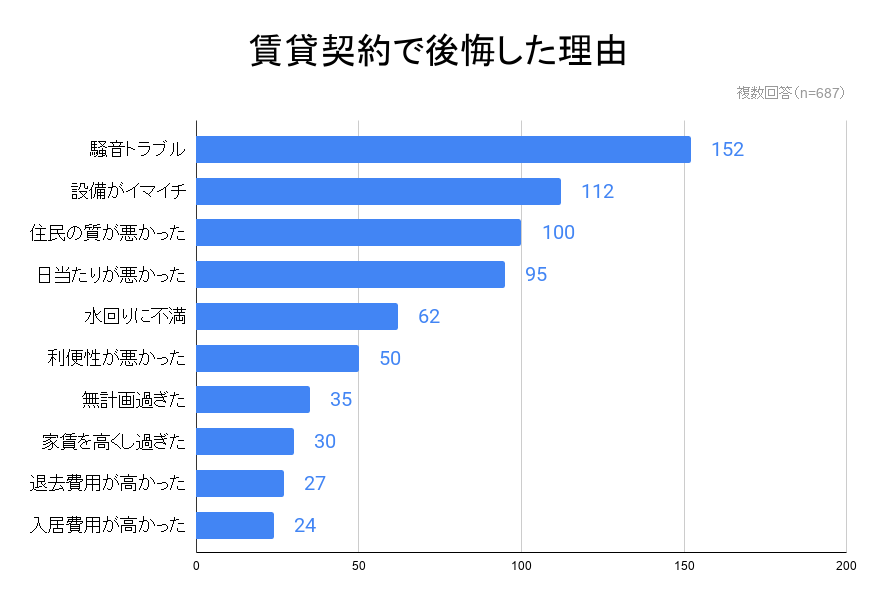

アルバリンクの調査では、「賃貸契約で後悔したことがある」と回答した人のうち、4割以上が「騒音トラブルがあった」と回答しています。

空室が発生すれば、家賃収入の減少だけでなく、募集・修繕など余計なコストが発生します。

オーナーとしては、入居者にとって快適な住環境を維持することが最優先です。

具体的には、早い段階での注意喚起や定期的なアンケート、苦情窓口の整備が有効です。

これにより、問題の発生や拡大を防ぎ、長期入居を促進し、収益を守ることができます。

管理会社に丸投げするリスクと上手な付き合い方

管理会社に騒音対応を一任するケースも多いですが、完全に丸投げするのはリスクがあります。

管理会社は業務範囲が決まっており、形式的な文書作成や注意喚起のトーンが入居者の感情的な反発を招く可能性もあります。

オーナーとしては、管理会社に対応を依頼する際に、文書の書き方や状況把握の方法について指示や確認を行うことが大切です。

また、必要に応じて自ら個別連絡を行うなど、業務の一部を補うことで、より効果的に対応できます。

電話やメールで状況確認を行い、客観的な事実に基づく判断を下しましょう。

トラブル回避のために押さえておきたい法的な注意点

騒音対応の際に、法的リスクにも留意する必要があります。

例えば、特定の入居者を「犯人扱い」するような表現は名誉棄損やプライバシー侵害にあたる可能性があります。

さらに、契約書に定めのない罰則や過度の要求は違法となる恐れがあります。

そのため、注意文書には「事実確認に基づく記載」「契約条項に沿った表現」「改善要請に留める」ことが重要です。

必要に応じて弁護士や専門家に相談し、リスクを最小限に抑えながら適切な対応を実施しましょう。

なぜ騒音は注意文だけでは解決しにくいのか?

騒音トラブルは、注意文を掲示・配布するだけでは解決が難しいケースが少なくありません。

それは騒音という問題の性質や背景に理由があります。

ここでは、以下の3つの視点からその理由を解説します。

理由1. 騒音の感じ方は人により異なる

騒音の感じ方は、個人の感覚や生活スタイルによって異なります。

例えば同じ足音や音楽でも、気になる人もいれば気にならない人もいます。

この主観的な性質が、騒音トラブルを複雑にしています。

オーナーとしては、客観的な事実確認を行い、時間帯や音の種類など具体的な状況を把握することが必要です。

そのうえで、全員に配慮を求める形で注意喚起するのが有効です。

理由2. 生活音と迷惑行為の線引きがあいまい

生活音とは、通常の生活で発生する音であり、完全に防ぐことはできません。

例えばドアの開閉音や洗濯機の音は生活に不可欠なものです。

しかし、深夜の大音量の音楽やテレビは迷惑行為と見なされる可能性があります。

この線引きのあいまいさが、入居者間の認識のずれを生みます。

注意喚起を行う際は、「夜間は音量にご配慮ください」といった客観的かつ冷静な表現が重要です。

理由3. 第三者の介入には時間と費用がかかる

管理会社や弁護士など第三者に対応を依頼すると、一定の時間と費用がかかります。

特に法的措置を取る場合は、数か月から年単位の期間がかかることもあります。

そのため、オーナー自身が初期対応として文書やTEL、メールなどで早期に動くことが重要です。

状況を把握しつつ、段階的な対応を検討する姿勢が求められます。

騒音トラブルを防ぐための3つの取り組み例

騒音トラブルは発生してから対応するよりも、未然に防ぐことが望ましいです。

事前に入居者へ周知し、理解を促すことで、苦情やクレーム、退去リスクの軽減につながります。

ここでは、具体的な予防策を3つ紹介します。

予防策1. 年1〜2回のアンケートで現状把握

定期的なアンケート調査は、住民の本音や潜在的な問題点を把握する有効な方法です。

住民の声を早期に収集し、事実確認をしておくことで、深刻なトラブルに発展する前に対応が可能です。

実施例として、以下のような項目をアンケートに盛り込みます。

- 最近気になる音や迷惑行為はありますか?

- どの時間帯に気になる音が多いですか?

- 具体的な部屋や状況がわかればご記入ください

アンケートはWordやソフトで簡単に作成でき、掲示や郵送、デジタルフォームなどで案内すると便利です。

期間中に複数の意見が集まると、客観的な判断材料になります。

予防策2. 新入居者向け「音マナーガイド」の配布

新しく入居する段階で、物件の「音マナー」を伝えることは重要です。

入居時にガイドを渡し、生活音や時間帯の配慮について理解してもらうことで、問題発生の可能性を減らせます。

具体的には、以下のような内容を記載しておきましょう。

- 深夜(22時以降)のテレビ・音楽は控えめに

- 廊下での私語や電話はお控えください

- 早朝・深夜の掃除や洗濯は避けましょう

このような書式は、無料のテンプレートやWordファイルを活用して作成できます。

オーナー自身が用意するか、管理会社に依頼するのも良いでしょう。

予防策3. 説明会や掲示で定期的な啓発

年に1度などの定期的な説明会や掲示による注意喚起も有効です。

直接顔を合わせて説明したり、掲示板に分かりやすい文章を掲示することで、住民の意識向上が期待できます。

説明会では以下のような資料や事実を共有します。

- 苦情の件数や内容(統計データ)

- 時間帯別の発生状況

- 法的なリスクや管理方針

定期的な啓発活動によって、全員が協力しやすい雰囲気が生まれ、快適な住環境の維持につながります。

騒音トラブルを放置すると起こりうる3つの問題

騒音トラブルを放置すると、物件の評価やオーナー収益に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、特に注意すべき3つの問題を紹介します。

これらを理解して、早期の対応を心がけることが大切です。

住民の不満が蓄積し、退去や空室につながる

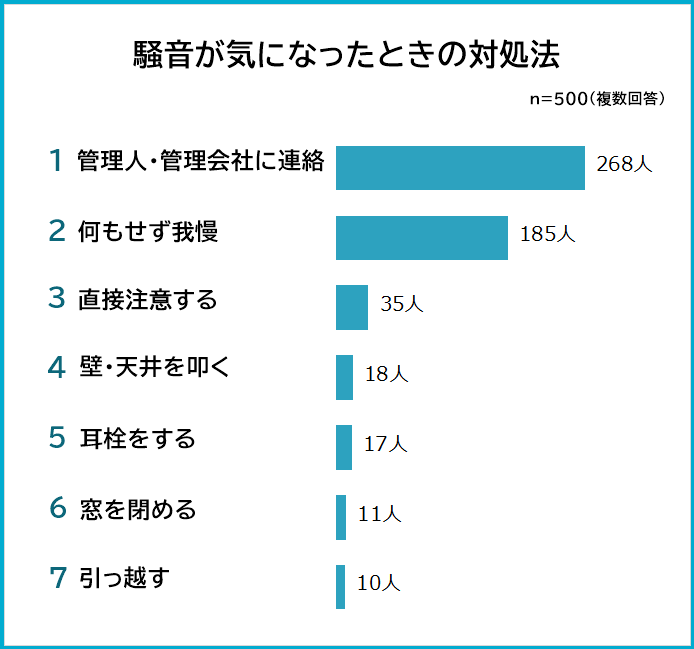

アルバリンクの調査では、集合住宅に住む人の半数以上が「騒音が気になったときは管理人・管理会社に連絡する」と答えています。

せっかく相談をしても不満が解消されない場合、入居者の退去が相次ぎ、空室が増えるリスクがあります。

快適な住環境を維持することは、結果的に収益の維持に直結します。

冷静に現状を把握し、注意文の掲示や個別連絡で早期対応することが重要です。

マンションの評判がネット上で悪化する

近年では、賃貸物件の口コミサイトやSNSなどに「騒音がひどい」「管理がずさん」といった書き込みがされる可能性があります。

これにより新規入居者の募集が難しくなるケースもあります。

トラブルの拡大を防ぐためにも、早期に状況を改善し、入居者に安心感を与える対応が必要です。

訴訟や弁護士介入など法的リスクが高まる

長期間放置した結果、被害を訴える住民が弁護士に相談したり、訴訟に発展するリスクもあります。

コロナ禍以降は、テレワークを推進する企業も増えているため、「深夜業務に支障が出た」といった具体的な損害賠償請求につながる可能性があります。

訴訟や調停に至ると、期間も費用もかかります。

事実確認を行い、段階的に冷静な対応を取ることで、法的リスクの回避につながります。

よくある疑問と対応のヒント

最後に、オーナーが騒音対応にあたってよく抱える疑問に対するヒントを紹介します。

ここで紹介する知識を持つことで、迷わず行動できるようになるでしょう。

Q. 注意文はどのタイミングで出せばよい?

注意文の掲示や送付は、苦情が1件寄せられた段階で全体向けに行うのが適切です。

改善が見られなければ個別通知へと段階を進めるのが望ましいです。

早めの対応により、大きなトラブルになる前に収束させることが可能です。

Q. メールで送る際に気をつけたい点は?

メールは記録が残るため、内容に誤解が生じないよう、事実確認に基づく客観的な表現にすることが大切です。

また、件名や本文で「お願い」のニュアンスを伝え、相手の感情的な反発を招かないよう配慮しましょう。

まとめ

騒音トラブルは、感情的になりやすく対応が難しい問題ですが、記事で紹介したテンプレートや工夫を活用することで、入居者の不安や不満を和らげながら、改善につなげることが可能です。

ただし、注意文だけでは必ずしも相手が応じてくれるとは限らず、感じ方の差や法的リスクなどに十分注意する必要があります。

重要なのは、感情的にならず客観的な事実に基づいて冷静に対応し、入居者全員の理解と協力を得ることです。

今回紹介した文書作成の方法や予防策を実施することで、住環境の維持と物件価値の発展につながります。

ぜひ今日から実践してみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!