騒音主の大学生を強制退去!高確率かつスムーズに実現する方法を解説

深夜まで続く大声や音楽、隣室まで響く足音——入居している大学生の騒音に、頭を抱えている大家さんも多いのではないでしょうか。

改善を求めても効果がなく、「強制退去させたい」とまで思いつめるケースも少なくありません。

実は、一定の条件を満たせば、騒音を繰り返す大学生を退去させることは可能です。

ただし、そのためには法的な手続きや証拠の準備など、慎重な対応が必要になります。

軽率に行動すれば、「不法行為」として逆に訴えられるリスクもあるため注意が必要です。

そこで本記事では、以下のようなポイントをわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、法的トラブルを避けつつ、スムーズに問題解決するための道筋が見えてくるはずです。

また、騒音トラブルを未然に防ぐ賃貸管理の工夫についても紹介します。

このようなリスク管理の一環として、騒音リスクのある物件を含む訳あり物件への投資を検討する際にも、知識と対策は欠かせません。

私たちAlbalinkでは、厳選した高利回り物件を、LINE登録者限定でご案内しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

ぜひお気軽にご登録ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

騒音で大学生を強制退去できる?

騒音が原因での強制退去は、法的には「賃貸借契約の信頼関係が破綻した」と判断された場合に限られますが、トラブルが深刻化すると、大学生であっても強制退去させられる可能性があります。

参照元:e-gov法令検索「民法 第五百四十一条・第五百四十二条」

とくに賃貸物件においては、周囲の住民との信頼関係が重要視されており、迷惑行為が繰り返されると退去を求められるケースがあるのです。

たとえば、深夜に大声で友人と騒ぐ、音楽やテレビの音量が常に大きいといった行為が何度も続くと、近隣住民から管理会社や大家、不動産屋へ苦情が寄せられます。

管理会社はまず注意や警告を行い、それでも改善が見られない場合は、内容証明による通知や契約解除の勧告、最終的には訴訟に発展する場合もあります。

契約内容や過去の対応履歴が重要になるため、問題が発生した際には、専門家や弁護士に相談し、適切な対応をとることが解決への近道です。

騒音主の大学生を強制退去させる3つの条件

騒音を理由に大学生の入居者を強制退去させるには、一定の法的条件を満たす必要があります。

ここでは、強制退去させるために必要な条件のうち、主要なものを3つ紹介します。

信頼関係の破綻が認められる

最も重要なのは、「賃貸借契約に基づく信頼関係の破綻」が認められることです。

賃貸契約は貸主と賃借人との信頼の上に成り立つものであり、信頼が損なわれた場合には退去が可能になります。

たとえば、大学生が夜中に何度も友人を招いて大声で騒ぐ、苦情が入っても謝罪や改善が一切見られないといった行為が続くと、管理会社や大家からの信頼は失われます。

住民や不動産の管理者としては、信頼関係が破綻していることが分かる証拠を残し、管理会社と連携を取りながら冷静に対処していくことが求められます。

騒音が受忍限度を超えている

「騒音が受忍限度を超えている」と評価されることも、重要な条件のひとつです。

日常生活に支障をきたすレベルであると第三者から認められると、この条件に該当します。

たとえば木造アパートで夜間の足音やテレビ音が壁を通して隣室に響き、睡眠妨害などの実害が出ている場合、受忍限度を超えたと判断される可能性があります。

この条件を支えるのは、録音・記録・苦情内容などの客観材料です。

つまり、証拠が薄いほど「本当にそこまでひどいのか」が争点になりやすいと考えてください。

専門家や弁護士に相談して、適切な証拠を収集しながら進めることで、訴訟などの法的手続きも有利に進められます。

過去に指導歴がある

過去に管理会社や大家からの注意・指導が行われた履歴があることも、重要な条件のひとつとして挙げられます。

一度の騒音で即座に強制退去が認められるケースは珍しく、基本的には段階的な対応を取ることになります。

たとえば、最初に口頭注意、その後に書面での警告、最終的には内容証明郵便で正式な通知を行うといった手順が一般的です。

このような記録が残っていれば、「改善の機会を与えたにもかかわらず改善しなかった」という証明になります。

騒音による被害者側が感情的になる前に、冷静な対応と記録の蓄積が大切です。

証拠があれば、強制退去の正当性を訴える際の大きな支えになるでしょう。

大学生の騒音に対して大家ができる6つの対応

大学生による騒音が問題になったときは、感情的に強制退去を求めるのではなく、段階を踏んで冷静に対応することが大切です。

大家さんができる対応としては、次の6つが挙げられます。

録音と記録による証拠集め

最初に必要なのは、騒音の状況を客観的に把握し、証拠を集めることです。

苦情を受けた場合、感情的に動くのではなく、冷静に「どの時間帯に、どのような音が、どの程度の頻度で発生しているか」を明確にする必要があります。

たとえば、深夜にテレビの音や友人との会話が部屋を越えて響いている場合、スマートフォンなどで録音し、「〇月〇日 午前2時 大声で話す声が約20分間継続」など、日時と内容を記載した記録を残しましょう。

録音データや書面は、今後の管理会社との連携や法的な対応をするときにも役立ちます。

証拠をそろえることで、大学生本人や管理会社に具体的かつ説得力のある対応をしやすくなり、早期の改善にもつながります。

証拠の集め方についてはこちらの章で詳しく解説しています。

改善を求める正式な文書の交付

騒音を出している大学生に対して、正式な形で改善を求める書面を交付するのも有効な対処法です。

これは、注意喚起や警告を形式的に記録として残すために重要な手段です。

たとえば、「深夜帯の音楽や足音が他の住民に深刻な迷惑をかけている」と具体的な事例とともに、改善を求める文書を管理会社名義または大家名義で送付する方法が挙げられます。

内容証明郵便を使うと、後に証拠として使えるため、より強い効力を持ちます。

文書による正式な対応を行うことで、賃貸借契約における信頼関係の維持・改善を図ると同時に、改善がなければ契約解除や退去手続きの根拠にすることも可能です。

苦情元の大学生に対応の経緯を共有する

対応の透明性を確保するためには、苦情を訴えてきた入居者へ経緯を共有することも大切です。

放置していると思われたり、不誠実な印象を与えたりしないよう、誠意をもって連絡しましょう。

たとえば「〇月〇日に注意文を送付し、改善を求めました」「今後も状況を注視し、必要に応じて追加対応を取ります」といった報告をすると、住民の不安を和らげ、大家としての責任を果たす姿勢を示せます。

対応履歴の共有は、長期的な信頼関係を築くためにも効果的です。

地方自治体の相談窓口を活用する

自分だけでは対応が難しいと感じた場合は、地方自治体の相談窓口に連絡するのもひとつの手段です。

無料で利用できるものもあり、気軽に専門的なアドバイスを受けられます。

たとえば、「法テラス」は全国50箇所に設置されており、無料で法律相談を受けたり、弁護士を紹介してもらったりできます。

中立的な立場の第三者が関与することで、当事者同士では進みにくい交渉も前進する可能性が高まるでしょう。

家事調停委員やADRを挟む

当事者間での話し合いが行き詰まった場合は、家庭裁判所の家事調停委員や、ADR(裁判外紛争解決手続き)を活用する選択肢もあります。

参照元:国民生活センター「国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介」

裁判を起こさず、公正な第三者のもとで、当事者間の紛争を話し合いによって解決する手続きのこと

これにより、中立的立場の専門家が仲介し、解決を目指すことも可能です。

時間と労力がかかる裁判に比べると負担が少ないため、騒音問題の解決方法として検討すると良いでしょう。

騒音の判断が難しいなら専門家に相談する

騒音が受忍限度を超えているか判断に迷う場合は、環境騒音・振動測定士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

たとえば「テレビの音がうるさい」といった主観的な苦情も、音の大きさや時間帯、建物の構造によって評価が変わります。

専門家による測定や法的アドバイスを受けることで、裁判や契約解除の判断に説得力が増すのもメリットです。

自力で判断せず適切な機関と連携することが、騒音問題を正当にかつ円満に解決するカギになります。

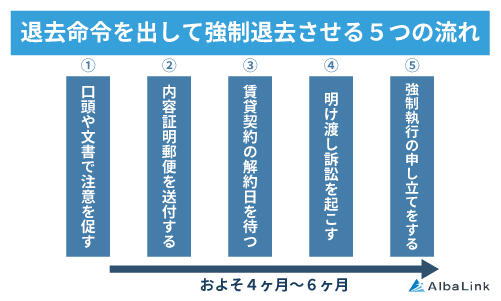

騒音主の大学生を強制退去させる手続きの流れ

大学生による騒音問題が改善されず、近隣住民や他の入居者に深刻な被害を与えている場合、最終的には強制退去の法的手続きを取ることになります。

騒音主の大学生を強制退去させるための手続きの流れは、次のとおりです。

1.内容証明郵便を送る

まず初めに取る対応は、大学生に対して正式な改善要求を「内容証明郵便」で通知することです。

郵便局が、郵便を送付した時期・内容・宛先などを証明する郵便サービスのこと。単なる手紙ではなく、法的な証拠として使える。

口頭や電話での注意と異なり、法的な証拠力を持つ手段であり、後の裁判で「改善の機会を与えた」と証明できる重要な資料になります。

たとえば「深夜のテレビ音量や友人との会話が原因で、隣人から何度も苦情が寄せられている」など、具体的な行為・時間帯・被害の状況を記載した書面を作成します。

通知には改善を求めるだけでなく、「改善されない場合は契約解除や訴訟の可能性がある」ことを明示しておくと、より効果的です。

内容証明郵便を送ることで、大学生側も自らの責任を自覚しやすくなり、改善につながるケースもあります。

2.騒音の証拠を集める

内容証明郵便を送っても改善が見られない場合は、訴訟に備えて客観的な証拠を揃えましょう。

次のようなものは、すべて重要な資料になります。

- 録音

- 動画

- 被害者の証言

- 苦情の記録

- 管理会社とのやり取り

たとえば、木造アパートで夜中の足音や音楽が続いている様子を録音したデータや、苦情元の入居者との電話やメールでのやり取りも証拠として有効です。

訴訟の際は「信頼関係の破綻」や「受忍限度の超過」を重視して判断されるケースが多いため、被害の具体性と継続性を示す証拠が求められます。

この段階で、弁護士や不動産トラブルに詳しい専門家に相談しておくと、手続きや資料作成のミスを防ぎやすくなります。

3.建物明渡請求訴訟を提起する

証拠が整い、改善が見られない場合、いよいよ裁判所に「建物明渡請求訴訟」を提起します。

裁判所が「信頼関係の破綻」を認めれば、大学生に対して退去命令が出されます。

判決が出ても退去しない場合は、最終手段として「強制執行」を申し立てなければなりません。

強制執行をすることで、大学生本人の同意がなくても物件から退去させることが可能です。

ただし、強制執行はとても重い手続きであるため、可能であればその前に交渉や和解の余地を探ることも重要です。

騒音主の大学生を強制退去させる際の2つの注意点

誤った対応をすると、逆にトラブルが拡大したり、大家自身が責任を問われるリスクもあります。

騒音主の大学生に対して強制退去を求めるときは、次の2点に注意しましょう。

騒音の真実を客観的に確認する

まず大前提として、「騒音が本当に発生しているか」を客観的に確認することが重要です。

単に苦情があったからといって、すぐに大学生を強制退去させる判断を下すのはリスクがあります。

たとえば、近隣住民から「夜中にテレビがうるさい」「足音が響いて眠れない」などのクレームが入ったとしても、それが一時的なものか、あるいは主観的な感覚に過ぎないことも考えられます。

実際に録音機器を用いて深夜の騒音を記録したり、管理会社に立ち会ってもらって現場を確認するなど、客観的な証拠を集めましょう。

無理やり追い出そうとしない

無理やり追い出そうとすると、「不法行為」と見なされる可能性がある点にも注意しましょう。

たとえ騒音トラブルが明確であったとしても、正当な手続きを踏まずに追い出そうとすると、不法行為に該当し、損害賠償を請求されることがあります。

以下のような行動は不法行為になるため、避けた方が良いでしょう。

- 大家さんが勝手に部屋の鍵を交換する

- 無断で荷物を屋外に運び出す

- 電気や水道を止める

不法行為をすると、貸主側が賠償請求されてしまう可能性があります。

改善が見られず退去を求める必要がある場合は、内容証明郵便を送付し、必要に応じて裁判所に建物明渡請求を行うといった、正式な手続きを踏むことが大切です。

騒音トラブルを未然に防ぐ3つの対策法

大学生や一人暮らしの若年層が多い賃貸物件では、生活マナーに関する認識の違いがトラブルの火種になりやすいため、大家さんや管理会社による積極的な対策が求められます。

騒音トラブルを未然に防ぐためには、以下の3つのような対策をすると良いでしょう。

賃貸契約書に「生活マナー条項」を明記する

まず基本となるのが、賃貸借契約書に「生活マナー条項」を明文化しておくことです。

契約時点で「夜間の騒音禁止」「共用部での迷惑行為禁止」などのルールを明記しておくことで、後の注意喚起や対応がスムーズになります。

たとえば、「夜10時以降の音楽・テレビの音量に注意」「友人の出入りは深夜帯を避ける」といった具体的な記載があると、大学生など生活リズムの異なる入居者にもルールが伝わりやすくなります。

また、トラブル発生時に「契約違反」として指摘でき、改善要請や最悪の場合の契約解除にも説得力が増すのもメリットです。

法的にも有効性が高いため、弁護士や不動産専門家と相談しながら内容を整えると良いでしょう。

入居時に「管理ルール説明会」を実施する

次に有効なのが、入居時に「管理ルール説明会」を実施することです。

契約書だけでは伝わりにくい生活マナーや共用部分の使い方について、対面で丁寧に説明することで、入居者の理解と納得を得やすくなります。

たとえば「夜中の足音が上階から聞こえる」「廊下での電話が響く」など、過去に起きた具体的な事例を共有しながら説明することで、ルールの必要性がより実感できます。

学生のなかには初めての一人暮らしで、生活マナーに不慣れなケースも多いため、丁寧な説明はトラブルの防止に効果が期待できます。

更新や契約時に「マナー啓発」を行う

最後に、契約更新時や再契約時に、生活マナーの再確認・啓発活動を行うことも重要な対策です。

時間の経過とともにルールが曖昧になりがちなため、定期的な注意喚起が必要です。

たとえば「深夜の生活音に関する苦情が増えています」といった具体的な傾向を共有しながら、文書やメールでマナーの再周知を図ります。

ポスターや掲示物を、物件内に掲示する方法も効果的です。

管理側として責任ある対応を示すことにもつながるため、積極的に取り組みましょう。

まとめ

騒音トラブルによって大学生を強制退去させるには、信頼関係の破綻や受忍限度を超える騒音、過去の注意歴など、法的に認められる条件を満たす必要があります。

証拠の収集や適切な手続きを踏むことで対応できますが、訴訟や強制執行に至るまでには時間やコストもかかり、精神的な負担も無視できません。

また、感情的に対応してしまうと不法行為と判断されるリスクもあるため、冷静かつ慎重な対応が求められます。

大学生による騒音問題が心配なときは、そもそもトラブルの少ない物件に投資するのもひとつの方法です。

管理状況が良く、騒音などの問題が起きにくい物件を選ぶことで、安定した収益と安心した運営が可能になります。

弊社AlbaLinkでは高利回りの投資物件を厳選して紹介しており、騒音トラブルなどで悩むことなく投資に集中できる環境を提供しています。

まずはLINE登録をして、限定の物件情報をぜひチェックしてみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!