空き家投資の始め方完全ガイド!初心者が失敗しない7ステップやリスクを解説

「空き家投資に興味はあるけれど、何から始めればいいのかわからない」

「リスクが多そうで不安…」

このような悩みで不動産投資に踏み出せずにいませんか?

近年、空き家は“訳あり不動産”として注目を集めており、適切な手順を踏めば、初心者でも安定した収益を狙える投資対象になっています。

とはいえ、築古物件ならではの修繕費の高さや、法的な手続きの煩雑さなど、空き家投資には独特のリスクや注意点があるのも事実です。

この記事では、これから空き家投資を始めたいと考えている方に向けて、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。

最後までお読みいただくことで、「空き家投資って実際どうなの?」「何に気をつければいい?」という疑問が解消され、安心して一歩を踏み出せるようになります。

そして、空き家投資は、物件の選び方やエリア選定次第で、高利回りが狙える魅力的な選択肢にもなり得ます。

私たちAlbalink(アルバリンク)では、空き家や築古物件などの投資物件を多数取り扱っており、収益化のサポートも行っています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

まずはお気軽にLINEで情報収集から始めてみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

空き家投資を始める人が増えている3つの理由

空き家投資に挑戦する人が年々増えている背景には、さまざまな社会問題や需要の変化があります。

この章では、次の3つの視点からその理由を掘り下げていきましょう。

社会問題がビジネスチャンスへと変わる

全国的に増え続ける空き家の問題は、投資家にとっては新たな収益機会となりつつあります。

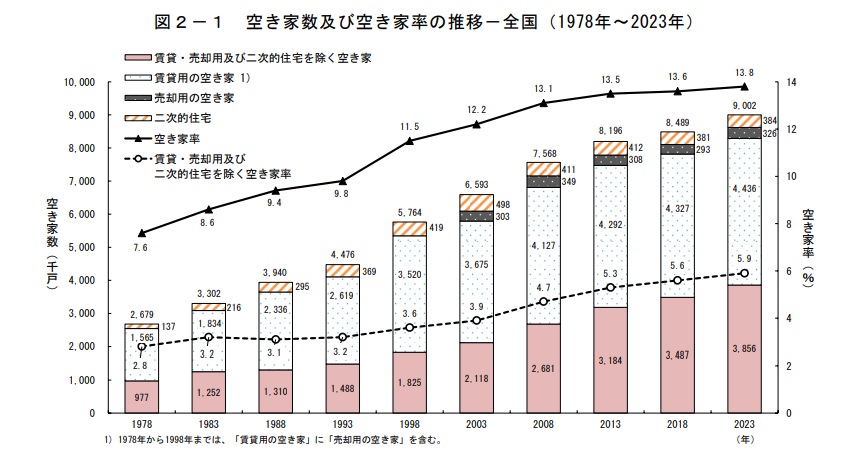

総務省の調査によれば、日本の空き家は約900万戸を超え、全住宅の13%以上を占めています。

これらの多くは老朽化や相続放置によるもので、自治体が対応に苦慮しているのが現状です。

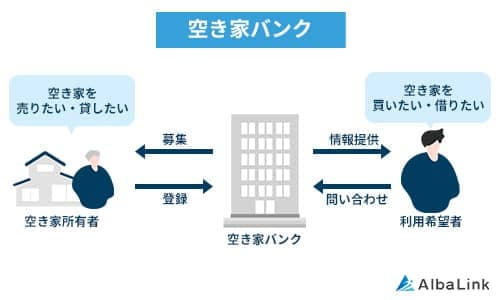

こうした状況を背景に、「空き家バンク」などの行政支援制度が全国的に拡大し、安価で物件を取得できる環境が整ってきました。

自治体が運営する「空き家を貸したい・売りたい人」と「住みたい・買いたい人」をつなぐための仕組み(マッチング制度)です。

また、兵庫県神戸市では「空家活用応援制度」により、空き家を地域活動や社会貢献に活用する場合にかかる、以下の費用の1/2(上限200万円)が助成されます。

- 不動産仲介・所有権移転登記等

- 調査・診断等

- 家財整理・処分等

- 改修工事

- 改修設計

- 工事監理

こうした制度を活用すれば、再生コストを抑えながら、地域の活性化にも貢献できます。

結果として、社会課題の解決と収益の確保を同時に実現できるのです。

社会問題の裏には「未利用資産」という潜在価値があります。

それを見極め、再生を通じて価値を生み出す視点こそが、今後の空き家投資成功の鍵になるでしょう。

「手頃な価格」と「リノベーション前提」の物件が多い

近年では、安価で取得した古い家をリフォーム・リノベーションして付加価値を高めるという「再生型投資」が主流になりつつあります。

空き家投資の魅力は、少ない資金でスタートできる点にあり、 築古物件や地方の戸建ての中には、土地付きで100万円〜300万円台で購入できるケースも珍しくありません。

新築マンション投資のように多額の頭金を必要とせず、融資条件も比較的緩やかな場合が多いのが特徴です。

たとえば、築45年の戸建てを200万円で購入し、リフォーム費用に150万円を投じた場合、家賃5万円で貸し出すと年間60万円の収入が見込めます。

この場合、表面利回りは約17%となり、都市部のマンション投資よりも高収益です。

| 項目 | 金額 |

| 物件取得費 | 200万円 |

| リフォーム費用 | 150万円 |

| 月額家賃 | 5万円 |

| 年間家賃収入 | 60万円 |

| 表面利回り | 約17% |

このような「低リスク・高付加価値」モデルこそが、初心者が無理なく参入できる大きな魅力といえるでしょう。

投資初心者でも始めやすい市場として拡大している

近年、会社員や副業志向の人々が次々と空き家投資を始めています。

理由は、以下に挙げるように、不動産投資の初心者を支援する仕組みが充実してきており、従来の不動産投資では難しかったハードルが次々と下がっているためです。

- 自治体による補助金制度

- 空き家バンク

- 管理会社による運用代行

- 遠隔管理を可能にするIoT設備 など

たとえば、平日は会社員として働く人が、週末には物件や業者探し、運用は地元の管理会社に任せるといったスタイルが一般化しています。

また、クラウド管理ツールを導入すれば、遠隔でも家賃入金や入居状況をリアルタイムで把握できます。副業感覚でも空き家投資に挑戦できる環境が整いました。

こうした仕組みが整ったことで、知識と行動さえあれば、誰でも不動産オーナーになれる時代になったと考えられます。

空き家投資の始め方7ステップ

空き家投資を成功させるためには、思いつきで動くのではなく、段階を踏んで計画的に進めることが欠かせません。

ここでは、初めての人でも迷わず実践できるよう、空き家投資のプロセスを7つのステップに分けて紹介します。

ステップ1:投資目的を明確にする

空き家投資を始める前に、まず「なぜこの投資を行うのか」という目的を明確にすることが大切です。

目的があいまいなままだと、物件選びから運用計画、さらには出口戦略までブレが生じやすくなります。

たとえば、「長期で家賃収入を得たい」のか「短期で売却益を狙いたい」のかで、選ぶべき物件はまったく異なります。

長期運用を目的とするなら賃貸需要のあるエリアが重視され、短期転売を狙うなら価格上昇が見込める再生物件が向いています。

| 投資目的 | 向いている物件タイプ | 重視すべきポイント |

| 家賃収入(長期運用) | 駅近・賃貸需要の高いエリア | 管理会社との連携・入居者確保 |

| 売却益(短期転売) | 再建築可能・人気エリア | 改修コストと出口戦略 |

このように、目的をはっきりさせることで、判断の軸ができ、無駄のない投資計画を立てられるようになります。

投資を始める際は、「どんな成果を得たいのか」を最初に具体的な数字で設定するのがおすすめです。

ステップ2:エリア選定と需要のリサーチを行う

次に、物件価格だけでなく「地域の需要」をしっかり調査することが大切です。

なぜなら、どんなに安くても、需要のないエリアでは入居者が見つからず、収益化が難しくなるからです。

まず確認すべきは、以下の3点です。

- 人口動態

- 通勤アクセス

- 生活インフラ

特に人口減少率が高い地域では、長期空室化のリスクが上昇します。

反対に、大学や工場、病院などの雇用施設があるエリアは安定的な賃貸需要が見込めます。

リサーチを行う際は、「賃貸サイトの掲載数」「入居期間」「家賃推移」などを複数のサイトで比較しましょう。

地域需要の分析は、投資リスクを抑える最も効果的な手段です。

ステップ3:空き家バンクや不動産サイトで候補物件を探す

ステップ3では、具体的な物件候補を探しましょう。

最初の一歩としておすすめなのが「空き家バンク」の活用です。

空き家バンクは、自治体が管理する公的な物件情報サイトで、相場より安価な掘り出し物が多く掲載されています。

また、不動産ポータルサイトや投資家向けサイトを併用することで、比較検討の幅を広げられます。

重要なのは「価格の安さ」ではなく「再生後の収益性」を見極めることです。

利回りや立地条件を照らし合わせ、複数の候補をピックアップしましょう。

たとえば、同じ価格帯でも、駅徒歩10分圏内かつ修繕歴のある物件のほうが、将来的な維持コストを抑えやすい傾向にあります。

候補を見つけたら、必ず現地確認を行い、写真や情報だけで判断しないよう注意してください。

なお、弊社アルバリンクでは、地方の空き家を含むさまざまな投資用物件を随時公開しています。

プロのスタッフによる無料相談も受け付けておりますので、ぜひ公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

ステップ4:現地見学とインスペクションで物件の状態を確認する

ステップ4では、実際に足を運び、建物の劣化状態や周辺環境、騒音・日当たりなどを確認しましょう。

現地見学は、写真や図面では分からない情報を得る絶好の機会です。

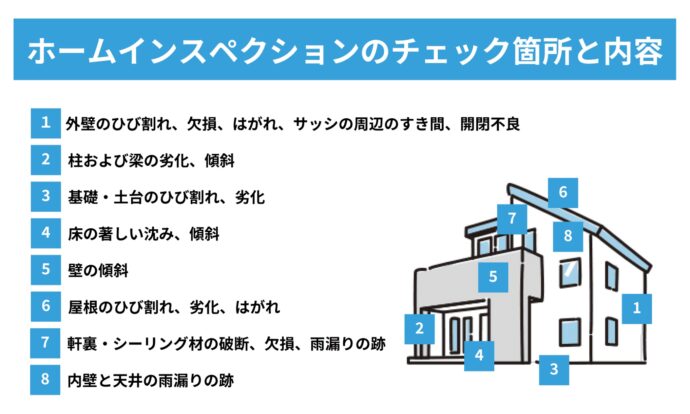

さらに、購入前にホームインスペクション(建物診断)を依頼することで、将来的な修繕リスクを把握できます。

建物の劣化状態や欠陥の有無、修繕の必要性などを、建築士などの専門家が客観的に調査・評価することです。

たとえば、築40年以上の木造住宅では、床下の湿気や基礎のひび割れなどが見つかる場合があります。

診断費用は5万〜8万円ほどですが、購入後に100万円単位の修繕を避けられることを考えれば、安い投資といえます。

現地確認と診断をセットで行うことで、購入後のトラブルを未然に防ぐことができます。

慎重な下見が、結果的に安心な投資への近道になります。

ステップ5:リフォーム費用や利回りをシミュレーションする

次に、外観・内装・設備など、どの部分を改修すべきかを明確にし、複数業者から見積もりを取って比較しましょう。

リフォームにかかる費用と、完成後の家賃相場を把握することは、収益性を見極めるうえで欠かせません。

たとえば、200万円の物件を購入し、リフォーム費用に150万円をかけた場合、月家賃5万円で貸し出すと年間家賃収入は60万円になります。

総投資額350万円で利回り約17%という計算です。

数字を出してシミュレーションすることで、「どこに費用をかけ、どこを抑えるか」が明確になります。

リフォームと収益性のバランスを取ることが、長期安定経営のコツです。

利回りのシミュレーションを行う際には、以下の記事を参考に収支計画書を作成することをおすすめします。

ステップ6:融資相談や資金調達プランを立てる

収支シミュレーションができたら、次は融資相談と資金調達の計画を立てましょう。

空き家投資を成功させるには、自己資金だけに頼らず、融資を上手に活用することが大切で、投資目的や返済計画を明確にしておくことで、金融機関からの信用を得やすくなります。

地方銀行や信用金庫の中には、空き家再生を支援する特別ローンを設けているところもあります。

金利はおおむね1.5〜2.5%程度と比較的低く、期間も最長35年程度まで組める場合があります。

参照元:古民家の購入・リフォーム(NCBヴィンテージ住宅ローン)|西日本シティ銀行

リフォーム費用込みで融資を受けられる商品もあり、自己資金を温存したまま投資を進めることが可能です。

たとえば、自己資金100万円に対して、融資200万円を受けて総額300万円の投資を行った場合、年利2%・15年返済なら月々の返済額は約1万3,000円ほどです。

家賃収入が月5万円であれば、返済後にも十分なキャッシュフローが残ります。

| 項目 | 内容 | 備考 |

| 融資額 | 200万円 | 地方銀行・信用金庫 |

| 返済期間 | 15年 | 固定金利2%前提 |

| 月返済額 | 約1万3,000円 | 年間約15万6,000円 |

| 想定家賃収入 | 月5万円 | 年間60万円 |

| 年間収支 | 約+44万円 | 返済後の利益見込み |

このように、無理のない資金計画を立てることで、長期的に安定した投資運用が可能になります。

当サイトでは、直接取材を基にした、さまざまな不動産投資ローンの詳細を、金融機関別にまとめています。

ぜひ参考にしてみてください。

ステップ7:契約・取得後の運用を計画する

投資用空き家の取得が完了したら、次は運用段階の準備です。

購入後すぐに賃貸に出せるよう、リフォームのスケジュールや入居募集の時期を逆算して計画しましょう。

運用形態には、長期賃貸や短期民泊などさまざまな選択肢がありますが、どの方法を採るかは、地域の需要や物件の立地条件によって最適解が異なります。

たとえば、観光地に近い立地であれば民泊運用、駅近でファミリー層の多いエリアなら長期賃貸が有利です。

また、管理会社を選ぶ際は以下の点を確認するようにしましょう。

- 対応の速さ

- 入居者トラブルへの処理力

- 定期報告の有無 など

特に遠方の物件は、委託契約を結ぶことで管理コストを抑えながら安定運営が実現します。

運用を始めた後も、家賃相場や入居状況を定期的に見直し、柔軟に対応していくことが長期成功の秘訣です。

空き家投資を始めてから気づく7つのリスク

空き家投資は魅力的な収益機会である一方で、実際に運用を始めてから初めて見えてくるリスクも少なくありません。

ここでは、投資家が陥りやすい7つの注意点を解説します。

築年数の古さが原因で修繕費が膨らむ

築古物件は価格が安い一方で、思わぬ修繕費がかかることがあります。

特に築30年以上の建物では、見た目は問題なくても、内部の配管や床下の腐食などが原因で追加工事が必要になることも少なくありません。

たとえば、築45年の木造住宅を購入した場合、以下のようなコストが発生する可能性があります。

| 修繕箇所 | 想定費用 | 対応のポイント |

| 屋根葺き替え | 約40万円 | 雨漏り防止・断熱改善 |

| 給排水管交換 | 約20万円 | 水漏れ防止・配管更新 |

| シロアリ駆除 | 約15万円 | 早期発見で被害最小化 |

複数業者に見積もりを依頼し、工事費を比較して適正価格を見極めることが重要です。

古い物件ほど、購入前の点検と修繕費の見込みを立てておくことで、想定外の赤字を防ぐことができます。

以下の記事では、戸建投資物件にどこまでリフォーム費用をかけるべきかをわかりやすく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

遠方物件では管理コストや移動費がかさむ

住んでいる場所から離れた地域で投資を行う場合、管理コストや移動費が予想以上に負担になることがあります。

遠方の物件は自主管理が難しく、現地業者への委託がほぼ必須です。

管理会社への委託料は一般的に家賃収入の5〜8%前後が相場で、定期点検や修繕立会いのたびに交通費や宿泊費がかかることもあります。

たとえば、月6万円の家賃収入がある物件で管理費が5%なら、年間3万6,000円が固定コストとして発生します。

さらに、年2回の現地確認を行うと、交通費だけで年間2万円前後の支出になります。

IoTカメラやスマートロックを導入すれば、遠隔から状況を確認でき、出張コストを大幅に抑えられます。

遠方投資では、こうした仕組みを活用して「手間と経費の両方を最小化する」視点が重要です。

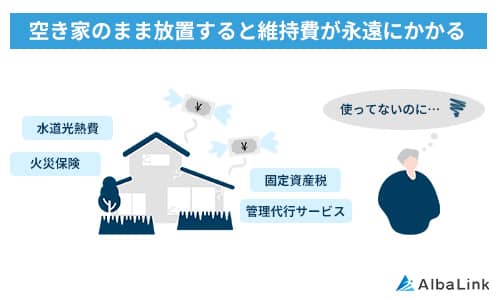

空室期間中に固定資産税や維持費が発生する

空室が続くと、収入がない状態でも税金や維持費が発生し、資金繰りが厳しくなる可能性があります。

物件を所有している限り、固定資産税や都市計画税は毎年課税されるうえ、建物を劣化させないための最低限の管理も欠かせません。

特に長期間放置すると、水回りの劣化、草木の繁茂による景観悪化などが進み、再生コストがさらに膨らむおそれがあります。

たとえば、固定資産税8万円、定期巡回費4万円、草刈りなどの清掃費3万円がかかると、1年間で約15万円の支出です。

家賃収入がない期間が長引くほど、キャッシュフローが悪化していきます。

空室リスクは完全には避けられませんが、空室期間を短縮するために、家賃設定の見直しや小規模リフォームなどを柔軟に行うことが大切です。

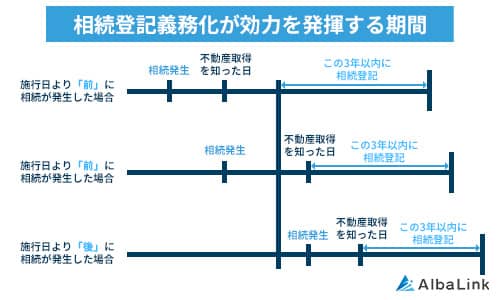

所有権や相続登記が未完了のまま残っている

登記が未完了の物件を購入すると、法的トラブルに巻き込まれる危険性があります。

とくに相続登記がなされていない場合、複数の相続人が関わっており、契約自体が無効となる可能性もあります。

2024年4月からは相続登記が義務化されており、登記を怠ると10万円以下の過料が科されるおそれがあります。

さらに、所有権が明確でない物件は融資審査に通りにくく、売却時にも問題が生じやすいのが実情です。

たとえば、登記簿上の所有者が故人のままで、相続人5人のうち1人と連絡が取れないケースでは、売買契約が成立しません。

司法書士に依頼して法定相続人を特定し、遺産分割協議書を作成する必要があり、費用は10万円前後、期間は1〜3か月ほどかかります。

亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人たちがどのように分けるかを話し合い、その結果をまとめた文書です。

購入を検討する段階で登記事項証明書を取得し、名義人が現在も生存しているか、相続手続きが完了しているかを確認することが不可欠です。

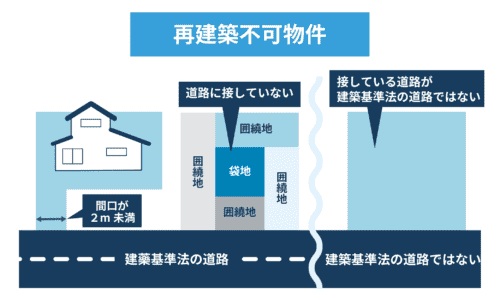

市街化調整区域や再建築不可物件だった

一見お得に見える空き家の中には、市街化調整区域や再建築不可に該当するものもあります。

都市の無秩序な拡大を防ぎ、計画的にまちづくりを進めるために定められた「原則として建物を建てられない区域」のことです。

参照元:都市計画区域|国土交通省

現在建っている建物を取り壊したあとに、新しく建物を建てることができない土地のことです。

これは主に、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていない場合に該当します。

これらの物件は、価格が安い反面、建て替えや融資が難しく、出口戦略を誤ると大きな損失を生むリスクがあります。

たとえば、再建築不可の物件を100万円で購入し、500万円をかけて改修しても、資産価値が思うように上がらず、売却が難航する場合があります。

銀行融資も下りにくく、現金購入が前提になることが多いです。

購入前には、必ず都市計画図と法務局の登記情報を確認し、建築や再建築の制限があるかを把握しておきましょう。

再建築不可物件を選ぶリスクについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

境界未確定など近隣とのトラブルが起こる

境界線がはっきりしていない土地を購入すると、隣地所有者とのトラブルが発生することがあります。

フェンス設置や修繕工事の際に「越境している」「うちの土地に入っている」などの問題が起きると、時間と費用の両方がかかります。

法務局に「地積測量図」が残っていないと、将来的に売却する際に買い手から敬遠されることもあります。

土地の正確な面積や境界線を示した公的な測量図面のことです。

主に、登記所(法務局)に保管されており、土地の登記情報を確認する際に用いられます。

たとえば、ブロック塀が数十センチ越境している場合、測量費用約15万円、撤去・改修費用20万円前後が発生します。

さらに、相手方が相続などで所有者変更している場合、協議が長期化することもあります。

購入前に測量図や境界確認書を確認し、必要に応じて専門家の立会いを得ることが、不要なトラブルを防ぐ最善の方法です。

土地の境界線の位置を、隣地の所有者どうしが互いに確認し合い、その合意内容を文書で記録したものです。

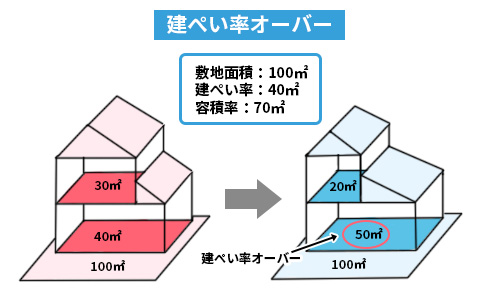

違法建築や建築基準法違反で是正勧告を受ける

最後に注意したいのが、違法建築や建築基準法違反のリスクです。

建築確認を受けずに増築された建物や、建ぺい率・容積率を超過した建物は、法律上「違法建築」とみなされることがあります。

- 建ぺい率

- 土地の面積に対して、建物の建てられる面積(建築面積)の割合を示す数値です。

- 容積率

- 土地の面積に対して、建物の延べ床面積(各階の合計床面積)がどのくらいまで建てられるかを示す割合のことです。

参照元:建築基準法制度概要集|国土交通省

このような物件は、融資を受けにくいだけでなく、保険加入や売却時にも制限がかかることがあります。

さらに、建築基準法第9条に基づき、行政から是正勧告を受ける場合もあり、場合によっては罰則や工事命令が出されます。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法 第九条(違反建築物に対する措置)

たとえば、建ぺい率60%の土地に70%の建物を建てていた場合、是正のために壁やベランダの一部撤去が必要となり、工事費100万円以上を要することもあります。

購入時には、必ず建築確認済証と検査済証を確認し、違法箇所がないかを専門家と一緒にチェックすることをおすすめします。

以下の記事では、建ぺい率オーバーの物件でも住宅ローン審査に通ったケースをご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

実際にあった空き家投資の成功事例と失敗事例

空き家投資は、「安く買って貸す」だけでは成功しません。

重要なのは、戦略とリスクの見極めです。

ここでは、成功と失敗の2つのケースを比較しながら、どんな判断が利益を生み、どんな選択が損失を招くのかを具体的に解説します。

【成功例】会社員時代に副業で始めた空き家投資が2年で給与を超えた例

坂本光氏は、会社員として働くかたわら副業で空き家投資を始め、わずか2年で家賃収入が本業の給与を上回る成果を上げました。

きっかけは、生活費の節約やポイ活を通じてお金を増やすことに興味を持ったことでした。

最初に購入したのは、地方にある築古の空き家で、価格は300万円台でした。

リフォーム費用を抑えるために自らDIYを行い、最低限の修繕で入居できる状態に整えました。

その物件を家賃5万円で貸し出した結果、初年度から高い利回りを実現しました。

さらに、その運用実績をもとに金融機関から融資を受け、2棟目、3棟目と順調に拡大を続けます。

現在は家賃収入が年間300万円を超え、副業から本格的な投資家としての道を歩んでいます。

坂本氏の取り組みは、初期費用を抑えつつ、空き家を安く購入して自ら再生し、安定して貸し出すという再現性の高いモデルとして確立されています。

空き家の再生を通じて地域の活性化にもつながり、持続可能な投資手法として注目を集めています。

参照元:ポイ活にいそしんでいた私が、空き家投資2年で給与超えの家賃収入を作った話

【失敗例】高難度の物件に挑戦するも3棟目で失敗・損切りした例

斉藤紹太氏は、2020年に不動産賃貸業を始め、1棟目・2棟目の運用には成功していましたが、3棟目の投資で大きな損失を被りました。

購入した物件は埼玉県内の築古戸建てで、価格は50万円、延床面積は約30㎡、間取りは2Kという小規模な住宅でした。

再建築は可能だったものの、接道条件が悪く、仮に貸し出しても家賃は4〜4.5万円程度と見込まれ、十分な収益を得るのは難しい状況でした。

斉藤氏自身も、再生が難しい物件であることは理解していましたが、「とにかく物件を買いたい」という焦りが判断を鈍らせ、購入を決断してしまいます。

その後、構造部分の欠陥や、内装工事を依頼した大工が自己破産し、着手金を支払ったあとに連絡が取れなくなるという深刻なトラブルも発生します。

さらに、別の現場から出た廃棄物が物件前に不法投棄され、自治体から通報を受ける事態にもなりました。

最終的にかかった総費用は約192万9,902円となり、当初想定していた利回りを大幅に下回る結果となりました。

斉藤氏はやむなく損切りを決断し、この物件を最終的に10円で売却しています。

結果として約200万円の損失が発生しましたが、この経験から「自分が取れるリスクの範囲を見極め、無理な投資は避けるべきだ」と痛感したといいます。

参照元:ボロ戸建て投資の失敗談:3棟目で200万円弱損切りした話

空き家投資を始める前に知っておきたい6つの成功ポイント

空き家投資を成功させるには、安く買うことよりも「安定して稼ぐ仕組み」を作ることが重要です。

ここでは、投資初心者が押さえておくべき6つのポイントを紹介します。

需要があるエリアか徹底的に調査する

空き家投資で失敗を避ける最初の条件は、「需要のある地域を選ぶこと」です。

家賃相場や人口動態、地域の将来性を分析することで、空室リスクを最小限に抑えられます。

たとえば、地方都市でも駅や市役所に近いエリアでは、家賃相場が高く、空室率は5%以下で推移しています。

以下の表を参考に、地域特性をしっかり把握しておきましょう。

| 地域タイプ | 平均家賃(1LDK) | 空室率 | 投資の特徴 |

| 県庁所在地中心部 | 約6万円 | 5%前後 | 長期安定が見込める |

| 工場・大学周辺 | 約5万円 | 約10% | 単身需要に強い |

| 郊外・農村部 | 約3万円 | 20%以上 | 格安取得型投資向け |

物件価格だけで判断せず、「住みたい人がいるか」を軸に選ぶことで、長期的な収益性を高められます。

購入前にホームインスペクションを行う

空き家投資では、購入前にホームインスペクション(住宅診断)を行い、建物の状態を正確に把握することが欠かせません。

費用はおおむね5万〜10万円程度ですが、後のトラブルを防ぐ保険のようなものです。

たとえば、築40年の木造戸建てで床下の腐食が発覚した場合、放置すれば修繕費が50万円以上に膨らむ恐れがありますが、事前点検で早期発見できれば10万円程度で済みます。

このように、購入前の診断を徹底することで、リフォーム計画の精度が上がり、予算オーバーを防ぐことができるでしょう。

国や自治体の補助金制度を調べる

空き家投資を始める前に、使える補助金がないか調べることも大切です。

空き家再生には多くの自治体が補助金を用意しており、賢く活用すれば初期費用を大幅に抑えられます。

特に地方では、移住促進や地域活性化を目的とした補助制度が充実しています。

たとえば、「空き家改修補助金」では、改修費用の1/3〜1/2を上限200万円程度まで支給する自治体もあります。

また、「空き家バンク登録促進事業」では、登録・仲介費用を一部補助するケースもあります。

補助金を受けるには、事前申請と現地審査が必要で、工事着手前に申請しなければ対象外となる点に注意が必要です。

仮に改修費150万円のうち75万円を補助金で賄えれば、自己資金の負担は半減します。

補助金は「自治体+国の併用」も可能な場合があり、情報収集力が投資成績を大きく左右します。

各自治体の公式サイトや国交省の「空き家・空き地バンク総合情報ページ」を定期的に確認しましょう。

IoTによる遠隔管理で空き家運営の効率化を図る

遠方の空き家を所有する場合、IoT機器の導入をおすすめします。

自宅から離れた地方の物件では、管理の手間とコストが課題となりますが、IoTによる遠隔管理を行えば、現地に行かずとも建物の状態や入居状況を把握でき、効率的な運営が可能になります。

具体的には、以下のような機器の導入が便利です。

| 機器 | 主な機能 | 導入費用 | メリット |

| スマートロック | 遠隔で解錠・施錠 | 約2万円 | 鍵トラブル防止 |

| モニタリングカメラ | 映像確認・通知 | 約1.5万円 | 防犯・管理効率化 |

| 温湿度センサー | 劣化防止モニタリング | 約1万円 | カビ・腐食予防 |

これにより、巡回コストを年間数万円単位で削減できるうえ、トラブル発生時にも迅速な対応が可能です。

たとえば、定期巡回に月1回往復1万円の交通費がかかっていた場合、IoT導入により年間12万円の削減が見込めます。

このような設備投資は大きな出費に見えますが、長期的には運用コストを減らす「リスク対策投資」として高い効果を発揮します。

成功している投資家の経験談を参考にする

経験者の事例を学ぶことは、空き家投資で最短ルートを歩むための近道です。

特にSNSやYouTubeでは、実際の収支やDIY過程を公開している投資家が増えています。

こうした情報から「エリア選定の基準」「リフォームの費用感」などを学ぶことができます。

また、セミナーやオンラインコミュニティに参加することで、最新の市場情報を共有できる点もメリットです。

たとえば、地方の築古戸建てに特化した投資家の多くは、「安さよりも需要優先」「リフォームは必要最低限に抑える」といった共通点を持っています。

こうした実践的なノウハウを取り入れることで、リスクを回避しながら着実に成果を積み重ねることができます。

以下の記事では、ボロ戸建て投資に興味を持った人におすすめしたい10冊の投資本をご紹介しています。

ぜひ合わせてご覧ください。

利回りだけでなく出口戦略まで視野に入れる

空き家投資では、購入時点から「最終的にどう資産を処分するか」を考えておくことが重要です。

利回りが高くても、将来的に売却できないエリアや物件では、資金が回収できず資産が塩漬けになる危険があります。

出口戦略には、主に以下の3パターンがあります。

- 売却

- 賃貸継続

- 事業転用(民泊・店舗)

市場が縮小している地域では、将来的に売却が難しくなるため、利回りよりも「再利用しやすさ」を重視した戦略が有効です。

たとえば、10年後に土地値が下落すると見込まれるエリアでは、短期運用でキャッシュを回収する方が合理的です。

一方、駅近や観光地周辺の物件であれば、賃貸や民泊など多様な出口を確保しやすく、資産価値を保ちやすいでしょう。

出口戦略を明確にしておくことで、購入から運用、そして回収まで一貫した投資判断ができ、安定した資産形成につながります。

空き家投資を始めたいならLINEをチェック!

空き家投資を本格的に始めたい方は、まず情報の質と速さを確保することが成功への第一歩です。

特に、高利回りの空き家や訳アリ物件は市場に出る前に成約してしまうことが多く、一般公開を待っていては好条件のチャンスを逃してしまいます。

そんな中、効率的に最新情報を手に入れられるのが、アルバリンクの公式LINEです。

アルバリンクでは、実際の投資家が求める高利回り案件や再生可能な物件情報を中心に、初心者でも取り組みやすい投資モデルを多数紹介しています。

また、LINE登録者限定で、物件情報だけでなく、不動産投資に関する無料相談や現場のリアルな再生事例も配信しています。

ぜひこの機会にアルバリンクのLINEにご登録いただき、次のチャンスを逃さずつかんでください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

まとめ

空き家投資は、社会課題である空き家問題を逆手に取った新たなビジネスチャンスとして、多くの初心者が参入しています。

手頃な価格で仕入れられる物件やリノベーション前提の柔軟な活用法により、比較的少ない資金でも始められる点が魅力です。

しかし、空き家投資には、修繕費の増大や法的トラブルなど複数のリスクが伴います。

こうしたリスクを避けるためには、利回りの高い優良物件を見極める力が必要です。

そこで活用したいのが、訳あり物件専門の買取業者「アルバリンク」です。

アルバリンクでは、一般には出回らない高利回り物件の紹介を行っており、初心者でも安心して投資を始められる環境が整っています。

まずはアルバリンクのLINEに登録して、あなたに合った空き家投資の第一歩を踏み出してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!