旧耐震基準とは?昭和56年以降の新耐震基準との違いや確認方法を解説

「購入を検討している物件が旧耐震基準だが大丈夫なのだろうか」

「旧耐震基準と新耐震基準の違いについて知りたい」

「旧耐震基準の家はリフォームできるの」

今回は、昭和56年(1981年)以前に適用されていた旧耐震基準について解説します。

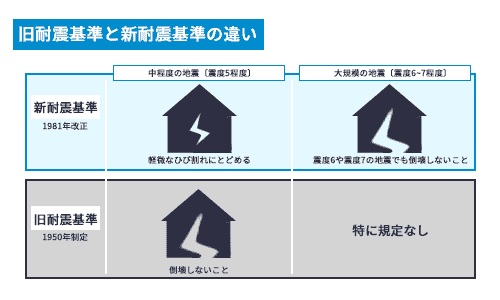

旧耐震基準の家は、震度5強程度の揺れに対して倒壊・崩壊しないことを想定しているため、現在発生している地震の大きさを考えると安全性に不安が残ります。

そのため、旧耐震基準の住宅に住む場合は、耐震性能の向上を検討したほうがよいかもしれません。

本記事の内容は、耐震基準について以下の点を解説します。

最後まで読めば、耐震基準の確認方法や効果的な補強対策を理解できます。

なお、弊社(株式会社 AlbaLink )は、不動産売買に精通した専門業者です。

ご相談いただければ、住宅の耐震に関するサポートを含めて、売買にかかる費用やスケジュールなどについて最適なご提案を行います。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

耐震基準とは地震に耐える力の基準のこと

耐震基準とは、地震に耐え得る建物の構造基準を指します。

耐震基準が高いほど、建物は地震に対して強くなります。

耐震基準は、建築確認(建物が建築基準法など法令に適合するかの審査)を受けた日によって次の2つにわかれます。

- 旧耐震基準

- 新耐震基準

それぞれについて解説します。

旧耐震基準

1950年から1981年(昭和56年)5月31日までに建築確認を受けた建物に適用される基準です。

旧耐震基準は、震度5強程度の揺れで倒壊・崩壊しないことが目安とされた基準です。

1968年の十勝沖地震を受けて鉄筋コンクリート造の帯筋の基準が強化されましたが、1978年の宮城県沖地震を踏まえ、より厳格な新耐震基準が導入されました。

新耐震基準

1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用される基準です。

新耐震基準では、震度6強から7程度の地震でも倒壊・崩壊しないことが求められます。

実際に、1995年の阪神淡路大震災では、新耐震基準で建てられた建物の約7割が「軽微な損傷」または「無被害」にとどまりました。

このことから、新耐震基準による強度向上が地震被害の軽減につながったといえます。

近年の大震災の震度

近年、日本では以下のような大きな地震が発生しています。

- 阪神淡路大震災(1995年)

- 東日本大震災(2011年)

- 熊本地震(2016年)

- 能登半島地震(2024年)

いずれも震度6強から7程度の震度が観測されました。

特に、東日本大震災では4県36市町村で震度6強を観測し、津波による甚大な被害が発生しました。

また、2016年に発生した熊本地震でも多数の死傷者を出し、耐震性能の重要性が再認識される契機となりました。

大地震が頻発している現状を踏まえると、より高い耐震性を備えた住宅に住むことが安心につながります。

耐震基準を調べる方法

1981年5月31日までに建築確認を受けた建物は旧耐震基準、それ以降に確認を受けた建物が新耐震基準です。

つまり、建築確認を受けた日付を調べれば、旧耐震基準か新耐震基準かがわかります。

建物を完成させるには複数回検査する必要があり、建築確認はそのうちの一つです。

建築確認から完了検査まで以下の順序で行われます。

- 建築確認

- 中間検査

- 完了検査

このうち、建築確認の時点で適用される基準が、その建物の耐震基準になります。建物が完成した日ではないことに注意しましょう。

耐震基準は、検査機関などから発行される「確認済証」で確認できます。

耐震診断と耐震補強

この章では、耐震診断や診断にかかる費用について解説します。

耐震診断とは

耐震診断とは、旧耐震基準で建てられた建物の耐震性を、新耐震基準に照らして評価する調査です。

耐震診断では、建物がどの程度の地震に耐えらえるかを把握し、耐震補強の必要性を判断します。

耐震診断は以下の3段階に分かれ、数字が大きくなるほど診断の難易度が高くなります。

| 診断名 | 特徴 |

| 第1次診断 | 柱や壁の断面積から耐震性能を評価 |

| 第2次診断 | 梁に十分な強度があると仮定し、柱・壁の耐力を評価 |

| 第3次診断 | 柱・壁に加えて梁の影響も考慮して、建物が保有する水平耐力を算出 |

耐震診断を行うことで補強の要否や、補強に必要な概算費用を把握できます。

費用目安

耐震診断には、構造によって以下の費用が必要になります。

| 構造 | 費用 |

| 木造 | 40〜50万円程度/棟 |

| 鉄筋コンクリート造 | 約2,000円/㎡~ |

| 鉄骨造 | 約2,500円/㎡~ |

※1㎡あたりの費用は延床面積が1,000㎡以下の建物の場合

なお、自治体によって耐震診断の費用補助制度があるため、お住まいの市町村に確認するとよいでしょう。

旧耐震基準物件の補強対策

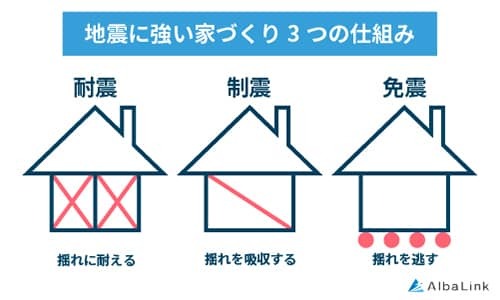

旧耐震基準物件の補強対策として、以下の3つがあります。

- 耐震補強:建物そのものを強化して揺れに耐えるよう補強

- 制振補強:揺れを吸収する装置を設置する

- 免震補強:揺れが建物に伝わらないようにする

耐震・制振補強は比較的軽度な対策で、免震補強はより大きな耐震性向上が期待できます。

「地震に強い家」にこだわりたい場合は、免震補強を検討してみましょう。

また、耐震診断の結果を踏まえれば、必要な補強の程度を的確に判断でき、効果的に耐震性を上げることができます。

旧耐震基準の物件を購入する場合の注意点

旧耐震基準の物件を購入する場合、以下の3点に注意しましょう。

順番に解説します。

希望する住宅ローンを利用できるか

旧耐震基準の建物は、フラット35の利用が原則できません。

これは、フラット35の融資条件として、新耐震基準のを満たすことが必要であるためです。

もし、旧耐震基準の建物でフラット35を利用したい場合、耐震基準適合証明書の取得が必要です。

耐震基準適合証明書を取得するには、専門家による調査が必要となり、必ずしも取得できるとは限りません。

住宅ローン減税への影響

耐震基準は、住宅ローン減税の適用に影響します。

大きな節税効果を得られる住宅ローン控除ですが、適用を受けるためには原則として新耐震基準の建物である必要があります。

ただし。旧耐震基準の建物でも、耐震基準適合証明書を取得すれば控除を受けられる可能性があります。

参照元:住宅ローン減税|国土交通省

耐震補強工事の必要性

旧耐震基準の建物は、地震に対する強度が十分でない可能性があります。

購入前に耐震補強工事が必要かどうかを確認しましょう。

工事が必要な場合は、住宅購入費用に加えて耐震工事費も含めた資金計画を立てることが重要です。

まとめ

旧耐震基準は、大地震の教訓を経て見直される以前の基準であるため、耐震性に不安が残ります。

耐震性能を向上させるには、まず耐震診断を実施し、どの部位を補強すべきかを確認することが大切です。

診断結果をもとに補強を行えば、効果的に地震に強い住まいに近づけるでしょう。

なお、弊社(株式会社AlbaLink)は、年間3,000件以上の相談実績を持つ買取専門の不動産会社です。

売却金額やスケジュールなども含め、住宅に関するご相談を全力でサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!