土砂災害特別警戒区域は資産価値にどう影響する?リスクや救済措置を紹介

「土砂災害特別警戒区域の物件って、資産価値が落ちやすくて投資に向かないんじゃないか…?」そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

確かに土砂災害特別警戒区域には一定のリスクがありますが、見方を変えれば資産価値の低さが投資チャンスになるケースもあります。

実は、土地価格が大幅に安くなることで高利回りを狙いやすくなる点や、特定の需要層に刺さるニッチな投資先として活用できる戦略もあるのです。

ただしその一方で、建築制限やローン審査の難しさ、売却時の流動性の低さといった注意点も無視できません。

本記事では土砂災害特別警戒区域の資産価値をテーマに、以下のようなポイントについて詳しく解説していきます。

この記事では、土砂災害特別警戒区域における不動産投資のリスクを適切に把握し、リスクを軽減しながら計画的に投資するための実践的な知識を得ることができます。

ぜひ最後まで読んでみてください。

ちなみに弊社AlbaLinkでは、土砂災害特別警戒区域物件・空き家・再建築不可物件のような、特殊で高利回りな投資物件を紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

物件の情報はLINEから受け取れるので、ぜひ登録してみてください!

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

土砂災害特別警戒区域が投資家に注目される3つの理由

近年、不動産投資家の中で「土砂災害特別警戒区域」への関心が高まっています。

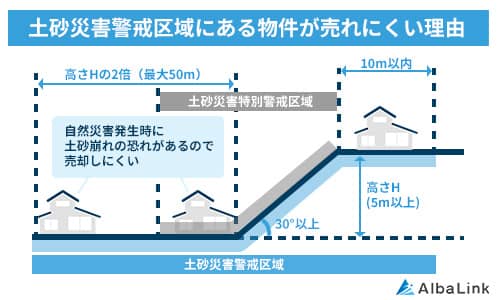

土砂災害が発生した場合、建築物が損壊し、住民の生命や身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域

一見すると危険性が高く、避けられがちなエリアですが、実は投資メリットも存在します。

まずは投資家が土砂災害特別警戒区域に注目する理由として、以下の3つを紹介します。

価格が安い(利回りが高い)

投資家が土砂災害特別警戒区域に注目する1つ目の理由は、土地価格が安いため利回りが高くなる可能性があるからです。

通常、土砂災害特別警戒区域は建築や開発行為に制限がかかるため、土地の評価額が低下します。

しかし、そのぶん物件の購入価格も抑えられ、家賃収入と比較した利回りが上がる場合があるのです。

- 開発行為

- 建築物や特定工作物を建設するため、土地の区画・形質を変更すること

- 評価額

- 不動産の価値を評価した金額のこと

たとえば、同じ都市部にある住宅用地でも、土砂災害特別警戒区域に該当するだけで30%以上価格が下がるケースがあります。

もちろん、災害リスクや建築の許可制などのデメリットもありますが、それを理解したうえで適切に整備・対策を講じれば、土砂災害特別警戒区域でも有利な不動産投資ができるのです。

人気エリアなら需要がある

敬遠されがちな土砂災害特別警戒区域の物件ですが、実際には一定の需要が存在します。

とくに都心や人気エリアにおいては、利便性を優先する住民や事業所が多く、「リスクはあるが利便性も高いから住みたい」と選ばれるケースがあるのです。

自治体によっては補助制度や避難体制を整備し、住民の不安を軽減する取り組みが進んでいるところもあります。

土砂災害特別警戒区域の物件を建築条件付きで事務所や賃貸住宅として運用しいる例もあり、特定のニーズに合致すればリスクを織り込んでも市場が成り立つと考えられます。

差別化を狙える

土砂災害特別警戒区域の物件は「訳あり物件」として注目されることがあり、逆にその特徴を活かして差別化を図る投資戦略も存在します。

情報過多な昨今の不動産市場において、特徴のない物件は埋もれがちです。

そこで土砂災害特別警戒区域にあることを物件の特徴として前面に押し出し、多くの人の目に留まるよう試みる投資家もいるのです。

土砂災害警戒区域であることをきちんと説明しつつ、対策や補強工事を施したうえで販売・賃貸を行えば、独自のポジションを築くことができます。

災害リスクを前提にした物件であっても、適切な評価と戦略をもってすれば、売却や資産活用の可能性は十分にあるのです。

ちなみに弊社AlbaLinkでは、高利回りの訳あり物件をLINEで紹介しています。

気になる方はぜひ登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

土砂災害特別警戒区域の物件を買う4つのリスク

土砂災害特別警戒区域にある物件には、高い利回りなど魅力的な側面もありますが、同時に見過ごせないリスクも存在します。

土砂災害特別警戒区域の物件を買うリスクは、主に以下の4つです。

建築制限がかかる

土砂災害特別警戒区域では、建物の構造や配置に関する制限がかかるため、希望するプラン通りに建築できない可能性があります。

土砂災害防止法に基づき、傾斜地やがけ地に近接する宅地では建築の許可が必要となり、都道府県知事の判断によって許可が下りない場合もあります。

参照元:e-gov法令検索「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第九条」

とくに傾斜地では、地滑りや崩壊の危険性を考慮した構造規制が厳しく、擁壁や補強工事が義務付けられることが多いです。

土地の形状や区域指定により建築の自由度が大きく制限されるため、詳細な事前調査と建築士への相談が欠かせません。

住宅ローンの審査で不利になる

土砂災害特別警戒区域にある物件は、住宅ローンの審査で不利になる可能性があります。

銀行や金融機関は住宅ローンの審査をするとき、災害リスクも確認項目に組み込んでいる場合が多く、土砂災害特別警戒区域に該当する土地や建物は担保価値が低く評価されがちです。

土砂災害特別警戒区域の物件は補償の対象になりにくかったり、災害発生時に資産価値が大幅に下落したりする懸念もあり、リスクを回避したい銀行側が貸し渋る傾向も見られます。

仮に審査を通過したとしても、金利や保証条件が厳しくなることもあります。

事前に複数の金融機関に相談し、住宅ローンを組む条件や内容をよく確認しておくことが重要です。

利用制限が強化される

土砂災害特別警戒区域内の物件は、将来的にさらに厳しい利用制限が加わるかもしれません。

気候変動の影響などで災害リスクが高まれば、土砂災害防止法に基づき、自治体が追加の規制を導入する可能性があるからです。

避難計画の義務化や新たな整備指針が出されることもあり、将来的な資産活用に支障をきたす懸念もあります。

参照元:e-gov法令検索「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第九条」

場合によっては購入後に自治体から「利用制限強化の検討をしている」と通知があり、予定していた増築計画を断念することになるリスクも考えられます。

規制強化は買主にとって大きな懸念材料になるため、将来的な制度変更も見越したうえで購入判断を下す必要があります。

買い手が見つからない

土砂災害特別警戒区域にある物件は、いざ売却しようとしても買い手がなかなか見つからないという大きな問題があります。

災害リスクの高さや規制の厳しさが影響し、多くの買主が敬遠する傾向があるからです。

また、不動産会社に査定を依頼しても、評価額が著しく低く提示されるケースもあります。

場合によっては何年も買い手が見つからなかったり、相場の半額程度の価格で売却することになったりもします。

流動性の低さは資産の柔軟な運用を難しくする要因となるため、購入時点で売却する場合の対応も慎重に検討することが大切です。

土砂災害特別警戒区域の維持にかかる3つのコスト

土砂災害特別警戒区域に位置する不動産は、購入時だけでなく、維持・管理においても特有のコストが発生します。

主なコストは、次の3つです。

メンテナンス費用

土砂災害特別警戒区域では、建物や敷地の安全を保つため、定期的な点検とメンテナンスが必要不可欠です。

土砂災害の危険性があるため、地盤の状況や排水構造の状態、擁壁の劣化などを定期的に確認しなければなりません。

多くの自治体はがけ地や傾斜地の安全点検を推奨しており、専門業者に依頼すると1回あたり数万円から十数万円の費用が発生することがあります。

参照元:長岡京市「急傾斜地(がけ地)を所有されているみなさまへ(点検時のポイント)」

土砂災害の発生リスクを抑えるための点検・保守は必要な出費ではありますが、長期的に見ると無視できない支出になり得ます。

追加工事費用

土砂災害警戒区域は地盤の安定性や排水性が低いため、建物の安全性を確保するための追加工事が必要になるケースが多くあります。

とくに傾斜地に建てられた建物やがけに隣接する宅地では、地盤補強や排水設備の整備が欠かせません。

必要に応じて擁壁の補強やコンクリートの打ち直しなど、定期的に補修することもあるため、想定以上の出費となる可能性があります。

こうした整備は建物に対する危害のリスクを軽減するうえでとても重要ですが、場合によっては数百万円もの支出に繋がることも。

購入前に見積もりや施工実績を確認し、安全かつ賢明な資産運用に取り組みましょう。

保険料やローン金利

土砂災害特別警戒区域の物件は、災害リスクが高いと判断されるため、火災保険や地震保険などの保険料が割高になる傾向があります。

また、一部の金融機関では、住宅ローンの金利や審査条件を通常よりも厳しく設けています。

たとえば、ハザードマップで土砂災害リスクが高いとされるエリアに所在する物件では、火災保険料が最大で通常の1.5倍程度に設定されることがあります。

金融機関によっては土砂災害特別警戒区域内の不動産を担保として認めない、あるいはリスクが高いぶん金利を高く設定する方針を取っている点にも注意が必要です。

このような保険料やローン条件の差異は、購入後の総支出に大きく影響します。

事前に複数の保険会社や金融機関と相談し、自分の資金計画に合った選択を心掛けましょう。

土砂災害特別警戒区域に関する税制面での救済措置

土砂災害特別警戒区域に指定された土地や建物には、多くの制限やリスクが伴います。

しかし、こうした区域における資産価値の低下や利用制限を考慮し、税制面での一定の救済措置が用意されています。

土砂災害特別警戒区域の物件で利用できる、税制面での主な救済措置は次の2つです。

固定資産税・相続税を軽減できる

土砂災害警戒区域に指定された物件は、土地や建物の価値が下落する傾向にあり、それに応じて固定資産税や相続税の評価額も見直される可能性があります。

亡くなった人から受け継いだ財産にかかる税金のこと

土砂災害特別警戒区域には利用制限や開発行為の制限があるため、資産としての価値が低下すると判断され、評価額が減額されやすいのです。

たとえば国税庁の「財産評価基本通達」では、災害リスクの高い傾斜地やがけ地にある宅地について、「補正率を乗じて計算した価額によって評価する」といった規定が設けられています。

参照元:国税庁「(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)」

固定資産税や相続税の軽減を受けるには、事前に評価やリスクについて正確に理解し、必要に応じて税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。

税金を軽減する際の申告方法

土砂災害特別警戒区域であることを理由に税金の軽減を受けるには、適切な申告の手続きをする必要があります。

まずは自分の物件が土砂災害特別警戒区域に指定されているかどうかを、ハザードマップや自治体のホームページで確認しましょう。

そのうえで根拠となる資料を提出し、評価額の見直しや減額を税務署や自治体の資産税課へ申告します。

根拠となる書類としては、次のようなものが挙げられます。

- 都道府県知事の指定通知

- 地盤調査報告書

- 建築制限に関する書面

- 危険区域に関する説明資料

相続税の申告に際しては、評価減を適用するための根拠資料とともに、税理士の鑑定評価を添付することで審査がスムーズに進みやすくなります。

手続きを面倒に感じるかもしれませんが、多くの自治体や不動産会社では無料相談の体制を整えており、必要に応じて税理士や不動産鑑定士へ依頼することも可能です。

早めに準備を進めることで、負担を軽減し、資産の適切な管理と継承につなげることができます。

土砂災害特別警戒区域の3つのトラブル事例

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止法に基づきさまざまな制限が設けられています。

そのため、建築・売却・相続において予期せぬトラブルが発生することがあります。

ここでは、実際に起きた土砂災害特別警戒区域に関するトラブルの事例として、以下の3つを紹介します。

建築できないことが発覚した

購入した土地に住宅を建てようとしたけれど、建築許可が下りなかったというトラブルは、土砂災害特別警戒区域で特に多いケースです。

土砂災害特別警戒区域では、一定の構造基準を満たさないと建築物の新築や増改築が認められないため、希望する建物が建てられないことがあります。

傾斜地を購入した後で、都道府県知事の許可が必要な区域であることが判明し、建築許可申請が却下されるリスクも存在します。

主な原因は、ハザードマップで土砂災害特別警戒区域に該当していたにも関わらず、事前に十分な確認をしていなかったからです。

このようなトラブルを避けるには、購入前に自治体や不動産会社と連携し、土砂災害特別警戒区域の指定状況と、建築できるかを詳しく調査する必要があります。

豪雨災害により物件価値が下落した

土砂災害特別警戒区域では、災害の発生によって不動産の価値が大幅に下落するリスクがあります。

とくに近年は、異常気象による豪雨災害が頻発しており、その影響で住宅や建物が被害を受け、資産としての評価額が一気に下がるリスクが高まっています。

土砂崩れ等の災害で損壊した建物を欲しがる人は限られています。

建物は無事でも、「土砂災害が発生した」という評判が広がると、購入希望者はさらに見つかりにくくなるでしょう。

被害を受けたり、近くで災害が発生したりした物件は買い手がつかず、評価額も下落しやすくなります。

災害リスクが高いエリアで不動産を所有する際は、ハザードマップの確認だけでなく、過去の被害事例や地域の避難体制・整備状況もよく調査しておくことが大切です。

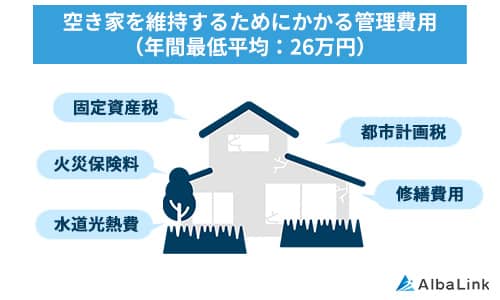

売却できず空き家となった

土砂災害特別警戒区域の物件を相続によって取得したものの、売却先が見つからず空き家になってしまったケースも少なくありません。

土砂災害警戒区域内の物件は、買い手側がリスクを懸念して敬遠する傾向が強く、売却までの期間が長引くのが実情です。

実際に、相続税の申告後、土砂災害特別警戒区域にある一戸建て住宅を売却しようとしたところ、不動産会社から「買い手が非常に限られる」と言われることはよくあります。

なかには2年以上も成約できず、最終的に空き家管理サービスに依頼することになった物件もありました。

売却するのが難しいのに加え、管理費用や固定資産税の支出が継続し、資産どころか負担になる可能性があるのが、土砂災害特別警戒区域にある物件のデメリットと言えるでしょう。

こうした事態を避けるには、相続前に対象物件の利用制限や災害リスク、売却の可能性を専門家とともに確認し、必要に応じて早期の売却や譲渡を検討することが大切です。

土砂災害特別警戒区域への投資前に確認すべき4つのポイント

不動産投資を検討する際、土砂災害特別警戒区域への投資は、リスクが高いように見えます。

しかし条件次第では、高利回りを実現できる可能性もあります。

ここでは、土砂災害特別警戒区域に投資する前に確認すべきポイントとして、以下の4つを紹介します。

レッドゾーンの有無を確認する

まずは、その物件が土砂災害特別警戒区域に指定されているかを確認しましょう。

国や都道府県、自治体が公表しているハザードマップで確認できます。

たとえば、国土地理院の「ハザードマップポータルサイト」では、地滑り・がけ崩れ・土石流といった災害の危険区域を、地図上で視覚的に確認することが可能です。

過去にはハザードマップを見落として宅地を購入した結果、建築制限を受けたり、保険料が想定以上に高騰したというトラブルも発生しています。

物件の所在地が土砂災害特別警戒区域に該当するかは、価格・評価額・利用制限に大きな影響を与えるため、投資判断の出発点として必ず調査しましょう。

「開発許可基準」と「災害履歴」を調べる

土砂災害防止法に基づき、土砂災害特別警戒区域では、都道府県知事の許可がなければ建築ができない場合があり、構造規制も厳しく設けられています。

参照元:e-gov法令検索「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第九条」

土砂災害特別警戒区域の物件を購入するときは、その地域における開発行為や建築に関する規制をよく調べましょう。

自治体によっては、区域ごとに独自の整備指針や建築許可条件を設けており、建物の構造や規模に制限がかかるケースもあります。

また、過去にその地域でどのような災害が発生したかの履歴も非常に重要です。

たとえば、がけ崩れや地滑りの被害が頻発している地域では、今後も被害が発生することが予想されるため、慎重な判断が求められます。

過去の災害履歴を調べるときは、「○○(自治体名) 過去の災害」のようなキーワードで検索すると情報を集めることが可能です。

地域の歴史や被害状況を調査することで、将来的なリスクの程度や物件の安全性をより客観的に判断できます。

「都市計画」や「インフラ計画」を確認する

物件がある地域の将来的な都市計画やインフラ整備の計画も、投資判断に大きく影響します。

現在は不便な地域であっても、将来的に道路の整備や排水設備の改良、避難体制の強化が予定されていれば、資産価値が向上する可能性があるからです。

ただし、土砂災害特別警戒区域に該当するエリアのなかには、自治体が開発制限の強化や宅地の利用制限を予定している場所もあります。

都市計画の見直しは中長期的な影響を与えるため、投資前に自治体の都市計画課や地域整備課で最新情報を確認することが重要です。

税務・法務面のリスクを確認する

土砂災害特別警戒区域に関する不動産投資では、税務・法務・建築の各分野の専門家への相談が欠かせません。

- 税務

- 相続税や固定資産税の軽減措置が適用できるケースがある一方で、評価額の計算や申告方法を誤ると損をすることがある

- 法務

- 契約書への災害リスクの明記や、土砂災害特別警戒区域に該当することの説明義務に関するアドバイスが必要

建築に関することは、建築士に相談すれば、どのような建物が建てられるか検討したり、構造上の制約や追加工事の見積もりを事前に確認したりできます。

初期の段階から専門家に相談し、失敗のリスクを軽減しましょう。

土砂災害特別警戒区域の出口戦略におけるリスク

不動産投資では「出口戦略」が重要とされており、土砂災害特別警戒区域はこの点において大きなリスクを抱えています。

災害リスクの高さや行政による建築・利用制限などの影響で、流動性が低く、売却が困難になるケースが後を絶ちません。

ここでは、土砂災害特別警戒区域の流動性と売却リスクに関する次のようなことを解説します。

市場価値が著しく下がり買い手がつきにくい

土砂災害特別警戒区域に指定されている物件は、市場価値が大幅に低下し、買い手がつきにくくなる傾向があります。

土砂災害防止法に基づいて建築や開発行為に制限があること、災害発生のおそれがあることが主な理由です。

参照元:e-gov法令検索「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第九条」

不動産会社に査定を依頼しても、「売却までに時間がかかる」「現状価格では成約が難しい」と言われるケースがほとんどです。

土砂災害特別警戒区域にある物件を売却したいときは、買い手が見つかるまで1年以上かかると想定した方が良いでしょう。

流動性の低さが出口戦略の立てにくさに繋がり、資産運用において重大なリスク要因になる可能性があります。

税務評価が低下して実売価格も下がる

土砂災害特別警戒区域にある物件は、相続や売却のタイミングで税務上の評価額が下がり、結果的に実売価格も大幅に下がる傾向があります。

災害リスクや利用制限により、土地や建物の利用価値が低く評価されるためです。

国税庁によると、土砂災害特別警戒区域にある宅地には補正率が適用されます。

参照元:国税庁「(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)」

これにより相続税の負担は軽くなる一方で、実売価格もそれに応じて低下し、資産としての価値が縮小することになります。

実売価格の低下を避けるためには、事前に評価額と市場価格のギャップを把握し、相続や資産整理の計画を立てることが重要です。

土砂災害特別警戒区域の投資物件以外にも高利回り物件はある!

ここまでご紹介したとおり、土砂災害特別警戒区域の物件の資産価値は低下しやすい傾向にあります。

工夫次第で利回りが高い投資物件にもなり得ますが、物件選びや事前準備を慎重に行わなければなりません。

投資経験があまりなく、土砂災害特別警戒区域に投資するのが不安な方は、他の物件への投資を検討するものひとつの方法です。

ちなみに弊社AlbaLinkでは、災害リスクが低く、資産価値を維持しやすい物件を多数扱っています。

公式LINEでは物件情報を配信しているので、ぜひ登録してみてください!

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

まとめ

土砂災害特別警戒区域の物件は、一般的に資産価値が低く見られがちですが、それを逆手にとって利回りを追求する投資戦略が存在します。

土地価格が安いため初期投資を抑えられ、結果として高利回りを狙いやすいのが魅力です。

また、「訳あり物件」として希少価値を見出すことで、他の物件との差別化もできます。

しかし、建築制限やローン審査の難航、将来的な規制強化などのリスクも大きく、想定通りの運用ができない可能性もあります。

さらに、災害リスクや市場価値の下落といった不安定要素も無視できません。

こうしたリスクを最小限に抑えるには、土砂災害特別警戒区域は避け、より利回りが高い物件を探すのもひとつの方法です。

訳あり物件の専門買取業者AlbaLinkでは、独自のルートで見つけた高利回りの投資物件を紹介しています。

投資物件の情報は、AlbaLinkのLINE登録で受け取ることが可能です。

まずはLINEに登録して、有益な投資チャンスを見逃さないようにしましょう!

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!