一戸建てのシェアハウスは違法?法律違反を回避できる5つの対策を解説

「一戸建てをシェアハウスにしたいけど、違法にならないか不安…」など、不動産の投資を考える方にとって、法律や規制のリスクは大きな悩みです。

実は、法規制や運営のポイントさえ押さえれば、一戸建てシェアハウス投資は少額から始められ、高利回りも期待できる魅力的な手法です。

ただし、無許可運営や消防法違反などのリスクを軽視すると、営業停止や収益悪化につながるおそれもあります。

本記事では、以下のようなポイントを解説します。

最後まで読めば、違法リスクや運営トラブルを避けながら、安心して一戸建てシェアハウス投資を進めるための知識と準備が身につきます。

なお、当社Albalink(アルバリンク)では、LINE登録者限定で、利回りの高い投資案件をご紹介しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

専門スタッフがLINEで無料相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご登録ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

一戸建てのシェアハウス投資が注目される3つ理由

一戸建てを活用したシェアハウス投資は、近年の不動産投資の中でも注目を集めています。

複数の人が一つの住宅を共有して住むスタイルの住まいのことです。

基本的に、個室(寝室)は専用で、リビング・キッチン・浴室などは共用になります。

この章では、一戸建てシェアハウス投資が支持される理由について、以下の3つのポイントを詳しく解説します。

少額から始められる

一戸建てシェアハウス投資の大きな魅力は、比較的少額で始められる点です。

マンション一棟投資などと異なり、一戸建ては土地と建物の所有権を持つ形態でありながら、物件価格が数百万円〜数千万円程度に収まるケースが多く見られます。

例えば、東京都郊外の築古一軒家を空間リフォームしてシェアハウス化する場合、物件取得価格は800万円前後、用途変更やリフォームを含む初期費用が500万円程度に収まるケースもあります。

マンション投資と比較した場合の必要資金はおおむね以下の通りです。

| 投資対象 | 物件価格目安 | 改修・初期費用 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 一戸建てシェアハウス | 約800万円 | 約500万円 | 約1,300万円 |

| 中古マンション一室 | 約1,500万円 | 約100万円 | 約1,600万円 |

| マンション一棟 | 1億円以上 | 数百万円〜 | 1億円以上 |

このように、初期投資額が抑えられるため、不動産投資が初めての人でも手が届きやすいのが特徴です。

初期費用を抑えやすい

日本国内の空き家は総務省の統計によると約900万戸に上り、社会問題にもなっています。

空き家をシェアハウスとして活用することで、物件取得費用や土地取得コストを大幅に削減できる可能性があります。

東京都内であっても空き家バンクや不動産業者を通じて、相場よりも安価に取得できる場合があります。

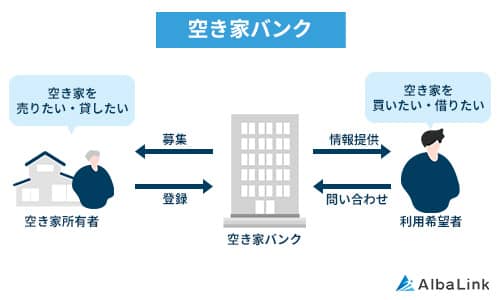

空き家・空き地を所有する人と、それを活用したい人をつなぐ行政主導のマッチング制度です。

加えて、空き家は元の住宅用途のまま残されていることが多く、用途変更の手続きや改修コストを最小限に抑えられるケースもあります。

こうした背景から、空き家の有効活用はメリットの大きい戦略と言えます。

参照元:令和5年住宅・土地統計調査 (参考分析)共同住宅の空き家についての分析|総務省統計局

高利回りも期待できる

一戸建てシェアハウスはエリアやターゲット設定次第で、家賃収入を最大化しやすい特性があります。

例えば、東京都内の駅徒歩圏の一軒家を1,200万円で購入し3部屋の個室に区切り、1部屋あたり6万円で賃貸した場合、月額18万円、年間216万円の家賃収入が見込めます。

この場合の表面利回りは約18%となり、マンション投資の平均利回り(6〜8%)を大きく上回ります。

表面利回り(%) =

(年間家賃収入 ÷ 物件購入価格+改修費) × 100

※「表面利回り」とは、諸経費や税金などを差し引く前の単純な収益率です。

ただし、高利回りを狙うには、以下のような立地条件の見極めが重要です。

- 駅近

- 学校・職場へのアクセスが良好

- ターゲット層の需要が高いエリア など

事前に近隣の家賃相場や競合物件を調査した上で、どの層に向けて、どのような家賃設定が妥当かを判断する必要があります。

一戸建てのシェアハウスで違法扱いされないための5つのポイント

一戸建てをシェアハウスとして賃貸経営する場合、法律や条例に違反して「違法扱い」されないための知識が必要不可欠です。

建築基準法をはじめ、国土交通省が定める基準や自治体の独自ルールに沿わない運営は、いわゆる「違法ハウス」として行政指導の対象となる可能性があります。

この章では、違反を避けるための具体的なポイントを以下の5つにまとめています。

建築基準法で用途区分を把握する

シェアハウスは一見すると賃貸住宅と変わりませんが、建築基準法上の「用途区分」が重要です。

建物が何の目的で使われているかを示す分類のことです。

不動産登記や建築確認、税金の計算などで使われる重要な区分です。

日本では、1棟の建物に対して「共同住宅」「寄宿舎」などの用途が指定され、それに応じた設計基準が決まります。

- 共同住宅

- 複数の世帯が1つの建物の中でそれぞれ別々に暮らせるように作られた住宅のことです。

代表的なものに、アパートやマンションがあります。 - 寄宿舎

- 学校や会社などに所属する人たちが共同で生活するための住宅施設のことです。

寮(りょう)とも呼ばれ、特に学生や社員、研修生などが対象となります。

一般的に、共用部分が広く、住戸のプライバシー性が低いと「寄宿舎」に該当する場合があり、寄宿舎基準に適合していなければ違法扱いになるリスクがあります。

確認は建物所在地の役所(建築指導課など)で可能ですので、設計段階から用途確認を行うのが基本です。

必ずどちらで運営するかを決め、それに適した設計・手続きを進めることが重要です。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法 別表第一(用途の指定)

寄宿舎扱いによる行政指導を避ける

近年、全国的に「寄宿舎扱いになるのに共同住宅として申請している違法ハウス」が問題視されています。

寄宿舎扱いになると、耐火性能や廊下幅など特定の基準が追加され、是正勧告や営業停止になるケースもあります。

こうしたトラブルを回避するためには、建築士や不動産業者に依頼し、設計段階から寄宿舎基準に適合させるか、共同住宅として運用できる設計にするかを相談すると良いでしょう。

参照元:多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報を提供いただく際の情報提供様式について|国土交通省

消防法違反による罰則を防ぐ

消防法もシェアハウス経営において重要な法律です。

共同住宅よりも居住者数が多い場合は、誘導灯や消火器、火災報知設備の設置が義務づけられる場合があります。

万一火災が発生した際に設備不備が発覚すれば、重大な責任を問われることになります。

最低限必要な設備を、管轄する消防署に問い合わせて、設置するようにしましょう。

参照元:e-Gov法令検索|消防法 第17条(消防用設備等の設置、維持等)

民泊新法との違いを理解する

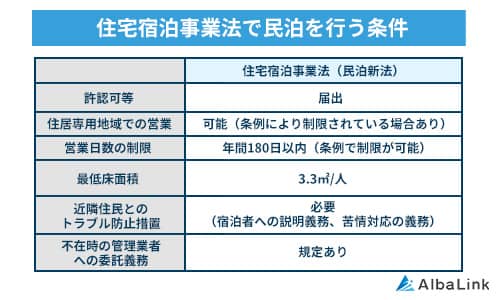

シェアハウスの空室を活用し、民泊として貸し出したいと考える人は注意が必要です。

なぜなら、シェアハウスと民泊では法律上の位置づけが異なり、民泊新法(住宅宿泊事業法)の規制を受けるため、無届で運営すると罰則を科される可能性があるからです。

- 民泊

- 一般の住宅やマンションの一室などを、旅行者などに有料で宿泊させるサービスのことです。

ホテルや旅館ではなく、「住宅を使った宿泊業」という点が特徴です。 - 民泊新法(住宅宿泊事業法)

- 日本において一般住宅を観光客などに短期間貸し出す「民泊」を合法化し、安全性や地域との調和を確保するために制定された法律です。

たとえば、シェアハウスの空室を、届出や許可なしに民泊として貸し出すと、住宅宿泊事業法違反として「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。

したがって、短期宿泊者の受け入れを検討する場合は、以下のような手続きをきちんと行う必要があります。

- 住宅宿泊事業者としての届出を行う

- または旅館業法に基づく許可を取得する

このように、空室対策のつもりで安易に民泊を始めると、かえって大きなリスクを抱える結果になりかねないということを理解しておきましょう。

自治体条例の独自規制を確認する

最後に見落としがちなのが、自治体ごとの条例です。

国土交通省の基準に沿っていても、各自治体で独自の規制や手続きが定められている場合があります。

具体的には、居住人数の上限や駐輪スペースの確保義務などが課されるケースがあります。

事前に自治体の公式サイトを確認するか、窓口で質問するのが確実です。

建築基準法や消防法とセットで、自治体のルールも把握しておきましょう。

一戸建てのシェアハウスで見落としがちな3つの課題

一戸建てのシェアハウスは、法的な規制をクリアしても運営上の問題が起こるケースが少なくありません。

特に、個室を用意するだけで十分と考えてしまうと、後々トラブルやコスト増加につながります。

この章では、運営開始前に検討しておくべき以下の3つの課題について解説します。

元の住宅設計では運営できない

一戸建てをシェアハウス化する場合、元々の住宅設計のままでは快適な住まいとして機能しないケースが多く見られます。

個室ごとに鍵を設置したり、個別の郵便受けやリフォームによる防音対策などが必要です。

さらに、キッチンや浴室、トイレなどの共用設備は、複数の賃借人が同時に使えるように増設する場合もあり、トータルでは200万~500万円程度の改修費用がかかることが一般的です。

工事費用は物件によって大きく変わるため、事前に複数業者に依頼して相見積もりを取ることが重要です。

共用部分のコストを見積もっていない

シェアハウスでは、廊下やリビング、玄関、浴室などの共用部分が汚れやすく、定期的な清掃や補修が必要です。

これを怠ると入居者の満足度が低下し、退去や稼働率の低下につながります。

管理を外注する場合は、管理業者に依頼することで負担を軽減できますが、月額3万〜8万円程度の管理費が発生します。

年間コストを試算し、維持管理費用も収支計画に組み込むことが、経営の安定化につながります。

トラブル対応の負担を想定していない

複数の入居者が同じ建物に住むシェアハウスでは、生活音や共有スペースの使い方などを巡ってトラブルが発生しやすいです。

特に寄宿舎に近い設計では、プライバシーの確保やルール作りが不可欠です。

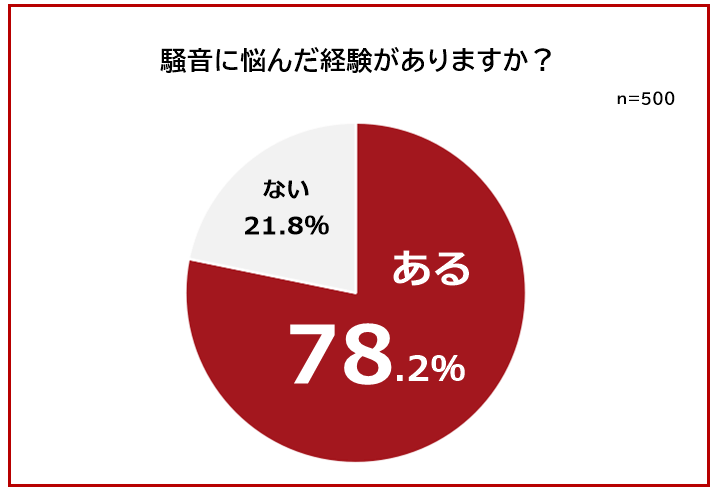

アルバリンクの調査でも、集合住宅に住んでいる人の8割近くが「騒音に悩んだ経験がある」と答えていました。

また、騒音がひどい場合には壁や天井を叩く人もいるようで、騒音問題がトラブルに発展しやすいことが表れています。

例えば、「ゴミ出しのルール」や「騒音時間帯の制限」などを明文化した利用規約を用意し、契約時に署名してもらうことが一般的です。

国土交通省が公開している「シェアハウス ガイドブック」には、入居者の属性別に生活ルールの例が記載されていますので、こちらを参考にしてください。

また、トラブル対応を自主管理するか、業者に依頼するかも検討しましょう。

管理業者に委託すれば、月数万円で24時間対応してくれるサービスもあり、負担を軽減できます。

一戸建てのシェアハウス投資の失敗パターン3選

一戸建てシェアハウス投資は魅力的な一方で、事前の準備不足や運営の甘さから失敗に至るケースも見られます。

これらは法律や管理の知識が不十分なまま始めてしまったことが原因となる場合が多いです。

ここでは、特にありがちな失敗事例を以下の3つに分けて解説します。

無許可運営で営業停止となる

最も深刻な失敗例は、法的な手続きを怠ったことで行政から営業停止の指導を受けるケースです。

管轄行政庁から建築基準法や消防法に基づく是正勧告を受けたにもかかわらず、改修や用途変更といった対応を行わずに運営を継続した場合は、事業の継続が不可能となる重大な結果を招きます。

このようなトラブルを避けるには、事前に管轄自治体や建築士に相談し、物件が寄宿舎に該当するかどうかを確認したうえで、必要な改修や用途変更手続きを速やかに行うことが求められます。

また、仮に行政指導を受けた場合でも、誠実に対応し、改善計画を提出することが営業継続の鍵となります。

入居者トラブルで稼働率が低下する

次に多いのが、入居者同士のトラブルが原因で空室が増えてしまうケースです。

例えば、騒音問題や共用スペース利用時のマナーの悪さ、個室の無断占有などが発生すると、他の入居者が退去してしまい稼働率が低下します。

この問題は、事前に利用ルールを明文化し、契約書に記載しておくことで防ぎやすくなります。

下記のような例を参考に、ハウスルールの整備を行いましょう。

| トラブル事例 | 対応策例 |

|---|---|

| 夜間の騒音 | 消灯・静音時間を規定し契約書に明記 |

| ゴミ出しのトラブル | ゴミ出し表を作成し共有スペースに掲示 |

| 共用部分の私物放置 | 禁止事項として規約に明記 |

さらに、定期的に入居者の意見を聞き、トラブルの芽を早期に摘む姿勢も大切です。

想定外の改修費用でIRRが悪化する

最後に、改修コストの予算オーバーにより、投資利回り(IRR)が悪化するケースがあります。

内部収益率(Internal Rate of Return)の略で、将来得られるキャッシュフローの合計が投資額に等しくなる割引率を指します。

つまり、その投資がどれだけ効率よく利益を生み出すかを示す指標です。

築古物件の場合、見えない部分の修繕が必要となり、想定していなかった追加費用が発生することも珍しくありません。

例えば、床下の老朽化や耐震補強、配管の交換などは、現地調査でしか把握できない部分です。

予備費用として10〜20%を余分に見積もっておくと、収支計画が崩れるリスクを減らせます。

改修業者とは必ず事前に詳細な現地調査を依頼し、数社から見積もりを取り比較するのが基本です。

一戸建てのシェアハウス投資で失敗しないための5つの準備

一戸建てシェアハウス投資を成功させるには、事前の調査と入念な準備が欠かせません。

この章では、失敗しないためにやっておくべき以下の5つの準備について順に解説します。

法規制と届け出の有無を調べる

最初に取り組むべきは、物件所在地で求められる法規制の確認です。

建築基準法に基づく用途区分の確認や、寄宿舎基準に適合しているかのチェック、さらには消防法や国土交通省関連の規定も見ておく必要があります。

具体的な窓口と確認事項は以下の通りです。

| 窓口 | 確認事項 |

|---|---|

| 役所の建築指導課 | 用途区分や建築確認の有無を相談する |

| 消防署 | 必要な消防設備や届出を確認する |

| 自治体の担当部署 | シェアハウスや民泊に関する条例を確認する |

これらを運営開始前にチェックしておけば、無許可運営や違法建築物とみなされるリスクを防げます。

ニーズに合ったターゲットを設定する

ターゲット設定は、入居者の募集成功に直結します。

どの地域で、どのような属性の人が需要を持っているかを調査するのがポイントです。

例えば、東京都内であれば、留学生、単身赴任者、若手社会人などが主なターゲットになります。

以下のような視点で市場調査をすると効果的です。

| 調査項目 | 確認先例 |

| 家賃相場 | 不動産ポータルサイト、業者 |

| 希望する間取り | 入居者アンケート、募集広告事例 |

| 年齢層・国籍傾向 | 近隣物件の運営会社、地域統計 |

こうしたデータを基に、どの層に向けたシェアハウスにするか決めると、空室リスクを抑えやすくなります。

収支計画とリスクを試算する

一戸建てシェアハウスを安定的に運営するには、現実的な収支計画とリスクの見通しを立てることが欠かせません。

なぜなら、入居率の変動や想定外の支出が生じた際に、経営を圧迫するおそれがあるからです。

たとえば、3LDKの一戸建てを改修し、3つの個室に分けて賃貸するケースを想定しましょう。

1室あたりの賃料を6万円に設定した場合、満室時の月間収入は18万円、年間では216万円となります。

一方で、ローン返済や維持管理費、修繕費などの経費もかかるため、実際の利益を見積もるにはこうした支出を差し引いて考える必要があります。

【年間収支のシミュレーション例】

| 稼働状況 | 月間賃料収入 | 年間賃料収入 | 年間支出(概算) | 年間収支 | 表面利回り |

|---|---|---|---|---|---|

| 満室(3室全稼働) | 18万円 | 216万円 | 144万円 | 72万円 | 約18.0% |

| 1室空室(2室稼働) | 12万円 | 144万円 | 144万円 | ±0円 | 約12.0% |

| 2室空室(1室稼働) | 6万円 | 72万円 | 144万円 | ▲72万円 | 約6.0% |

※支出項目にはローン返済(年84万円)、管理・修繕等の固定費(年60万円)を含めて算出。

このように、1室でも空きが出ると利益が大きく減少し、2室が空室になった場合は赤字に転じます。

特に、融資を利用している場合は、返済が定額で発生するため、空室の影響を強く受けやすくなります。

こうしたリスクを踏まえ、収支計画を立てる際には以下のような点に注意しましょう。

- 稼働率別に複数の収益シナリオを検討する

- 空室が3ヶ月〜半年続いた場合も想定しておく

- 修繕費・広告費・更新料などの突発的支出も予備費として計上する

- 採算ライン(損益分岐点)を明確に設定する

売上と費用がちょうど同じになるポイント(=利益がゼロになる売上高)のことです。

つまり、「ここまでは赤字じゃない、ここから先は黒字」という境界線を表します。

また、家賃の設定は周辺エリアの賃料相場を十分に調査し、相応の価格帯に収めることが重要です。

想定が甘いと、収益が計画通りに得られず、資金繰りに支障をきたすおそれがあります。

以下の記事では、収支計画書の作成手順を詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

出口戦略を立てておく

投資は始めるだけでなく、終わり方も重要です。

将来的に売却するのか、別の用途に転用するのか、長期保有するのかなど、方向性を決めておくと経営判断がしやすくなります。

例えば、土地の価値が上がったタイミングで売却する、不動産業者に買い取ってもらうなど、複数のシナリオを描いておきましょう。

近隣住民との関係を構築する

最後に見落としがちなポイントが近隣住民への配慮です。

特に一軒家のシェアハウスでは、騒音やゴミ出しに関する苦情が入るケースもあります。

運営開始前に挨拶回りを行い、建物の用途やルールについて説明しておくと、トラブルが起きにくくなります。

入居者向けのルールだけでなく、近隣住民との関係性も「管理」の一部と捉えることが大切です。

まとめ

一戸建てシェアハウス投資は、少額から始められ、高利回りも狙える魅力的な手法ですが、建築基準法や消防法、自治体条例などの規制に違反すると営業停止や罰則のリスクがあります。

こうしたリスクを回避するには、事前に法規制や届け出の有無を徹底的に調べ、適法な運営を行うことが重要です。

そのうえで、市場ニーズに合ったターゲット設定や収支シミュレーションを行い、利回りの高い物件を選ぶことで、収益性を高めながらリスクを抑えることができます。

訳あり物件専門の買取業者であるアルバリンクなら、法規制に配慮した利回りの高い投資物件の紹介も行っており、安心して投資をスタートできます。

まずはアルバリンクのLINEに登録して、あなたに合った物件情報をチェックしてみましょう。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!