強制退去の条件と居座り対策5ステップ【完全ガイド】

「家賃を滞納されているのに、居座り続ける入居者をどうしたら退去させられるのか分からない…」と悩んでいませんか?

実は、居座り入居者への対処は法律に基づいた手続きを踏めば、きちんと強制退去まで進めることが可能です。

ただし、裁判が必要になるうえに時間や費用がかかり、実力行使は法律違反となるなど、いくつかのリスクや注意点も伴います。

この記事では、特に知っておきたいポイントを次の項目に沿って解説します。

最後まで読むことで、無理のない適法な手順を理解し、不要なトラブルや負担を回避しながら、スムーズに問題解決する道筋が見えてきます。

当メディア「投資の森」を運営するAlbalinkでは、LINE登録者限定で、利回りの高い物件のご紹介や、トラブルを避けるためのノウハウを無料で配信しています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

ぜひLINE登録して、最新情報や物件情報をチェックしてみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

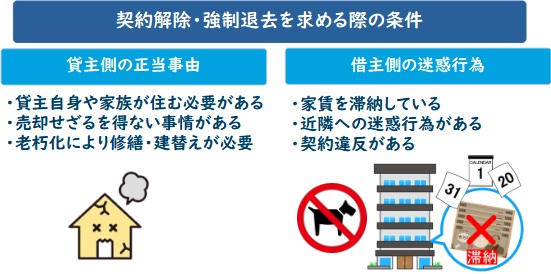

強制退去ができる3つの条件

賃貸物件で滞納やトラブルが発生したとき、貸主としては強制退去を検討したくなります。

しかし、強制退去には法律で定められた条件があり、それに該当しなければ裁判で認められません。

ここでは、賃貸借契約において強制退去が可能となる3つの代表的な条件を紹介します。

家賃を滞納し続けている

強制退去を正当に実現する代表的な理由として、家賃滞納が挙げられます。

なぜなら、賃料の支払いは賃貸借契約の根幹であり、それを怠ることで信頼関係が破綻したと見なされるからです。

例えば、月額賃料8万円のアパートで3か月滞納した場合、合計24万円の未払いとなり、貸主側の経営にも深刻な影響を及ぼします。

一般的には家賃の滞納が3か月以上続くと、裁判所でも契約解除が認められるケースが多く見られます。

| 滞納期間 | 裁判での判断の可能性 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 通常は催告段階 |

| 2ヶ月 | 信頼関係破綻の主張が可能 |

| 3ヶ月以上 | 強制退去認容の可能性が高い |

このように、家賃滞納が続く場合は、法的手続きを検討する重要な判断材料になります。

参照元:e-Gov法令検索|民法 第541条(履行遅滞による解除)

重大な契約違反などで信頼関係が破綻している

家賃滞納だけでなく、重大な契約違反も強制退去の理由となります。

なぜなら、賃貸借契約には「信頼関係」が前提として求められ、その信頼を著しく損なう行為があれば契約解除が正当化されるためです。

例えば、以下のような行為が該当します。

- 無断でペットを飼育する

- 騒音や悪臭で近隣住民に迷惑をかける

- 借主が部屋をゴミ屋敷化させる など

これらの行為が確認できる証拠を保管しておくことで、裁判でも有利に進めやすくなります。

状況によっては、管理会社や弁護士に早めに相談し、正しい対応を準備することが重要です。

オーナー側の正当事由がある

強制退去には借主の行為だけでなく、貸主側の「正当事由」が必要となる場合もあります。

これは、賃貸物件の建物が老朽化して修繕不可能な場合や、オーナー自身が住居として使用する場合などが該当します。

ただし、貸主側の都合だけでは認められにくく、補償金の提示などが必要になるケースが多いです。

例えば、築50年の木造アパートで倒壊の危険が高まり、解体せざるを得ない場合などが該当します。

正当事由を主張する際は、証明できる書類や写真を準備し、裁判で認められる可能性を高める努力が必要です。

参照元:e-Gov法令検索|借地借家法 第28条(建物の賃貸借の更新拒絶等の要件)

強制退去には裁判が必要

賃貸物件で入居者の退去を求める場合、法律上、原則として裁判を経る必要があります。

強制退去は、貸主が勝手に実行する「自力救済」が禁止されているため、裁判所の判断を仰ぐのが法的に正当な方法だからです。

この章では、以下の2つの重要なポイントについて詳しく解説します。

裁判所の許可なしに実力行使は違法

貸主が家賃滞納や契約違反を理由にしても、借主の荷物を勝手に搬出したり、鍵を交換して部屋を占有する行為は法律上「禁止」されています。

これは「自力救済の禁止」とも呼ばれ、不法行為として損害賠償請求される可能性が高いからです。

参照元:e-Gov法令検索|民法 第709条(不法行為による損害賠償)

法律に頼らず、自分の力で権利を守ろうとする行為を指します。

日本ではこの「自力救済」は、原則として禁止されています。

・賃貸物件で、家賃を滞納している入居者を、裁判を経ずに勝手に部屋から追い出す

・駐車場に無断駐車された車を、勝手にレッカー移動する

・盗まれた物を見つけて、自分で取り返す

このようなことから、必ず裁判所を通じた手続きで対応し、執行官による正式な執行を待つことが重要です。

法的手続きを怠ると、大きな負担やトラブルにつながります。

強制執行の申立てが最終手段

強制退去は、裁判で判決が確定した後に「強制執行の申立て」を行い、執行官が現場に出向いて実施します。この強制執行は、最終的に貸主の権利を実現するための法的手段です。

具体的には、判決の正本を取得したうえで、裁判所に予納金を納めて申立書類を提出します。

その後、執行官が訪問し、残置物の搬出や明け渡しを進める流れです。

裁判を恐れて放置するよりも、正しい手続きを踏むことで、最終的な解決につながります。

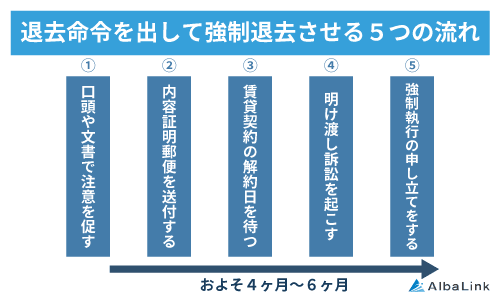

居座り続ける入居者を強制退去させるまでの5ステップ

入居者が家賃滞納や契約違反をしても、段階的に手続きを進めることが大切です。

一気に強制執行に進むのではなく、証拠を保管しつつ段階を踏むことで、無駄なトラブルを防ぎ、裁判での主張も強化できます。

ここでは、強制退去までの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。

1. 口頭や文書で改善要求と家賃の催促

まずは口頭や電話、文書によって入居者に改善を求めるのが基本です。

家賃滞納の場合は、賃貸借契約に基づき督促状や催告書を送付し、支払いや改善の期日を明記します。

例えば「滞納家賃○○円を○月○日までに支払わなければ契約解除する」という旨を記載した書面を残しておくと証拠になります。

訪問や電話も記録しておくと、後の訴訟で有利な証明になります。

相手に改善の意思が見えない場合は、次の段階に進みます。

2. 内容証明郵便での家賃の催促と契約解除の通知

改善要求が無視された場合は、内容証明郵便で正式に家賃の督促と契約解除の意思表示を送付します。

内容証明は、送付した文書の内容と送付日を証明できるため、裁判所でも有力な証拠となります。

例えば「本状送付後○週間以内に滞納賃料○○円の全額支払いがない場合は契約を解除します」と記載します。

内容証明を送付することで、相手に法的措置が現実味を帯びていることを伝え、交渉が有利になる可能性も高まります。

3. 連帯保証人への連絡

契約書に連帯保証人がいる場合は、借主への通知と並行して保証人にも連絡します。

借金や債務などについて、本人(債務者)とまったく同じ責任を負う保証人のことです。

通常の保証人よりも重い義務があり、本人が払えなくなったときには、本人に代わってすぐに全額を支払う義務があります。

連帯保証人は借主と同等の支払義務を負うため、早期の段階で事情を説明することで、滞納解消や退去に応じるケースが多いです。

電話や書面で連絡する際には「借主が支払わない場合、保証人に請求する旨」を明確に伝え、保証人の対応を記録しておくと、後の裁判で証拠になります。

4. 賃貸契約解除と裁判での明渡請求

改善要求や通知が無視され、保証人の対応も得られなかった場合、賃貸契約解除を正式に行い、裁判を提起します。

これが強制退去を実現するための正規の手段です。

契約解除は内容証明郵便で「賃貸借契約を解除する旨」を借主に送付し、その後に裁判所へ明渡請求の訴状を提出します。

明渡請求の際には、家賃滞納の記録、契約書、送付した通知書類など証拠一式を提出することが重要です。

裁判にかかる期間は数ヶ月を見込み、準備が整っているほどスムーズに進みます。

法的手続きを怠らず、証拠保全を徹底することで判決が有利になります。

5. 強制退去の執行

裁判で明渡しの判決を得た後、借主が自主的に退去しない場合は、強制執行の申立てを行います。

申立て後、裁判所に予納金を支払い、執行官の指揮のもとで部屋の明渡しが実行されます。

具体的には執行官が現場に立ち会い、残置物の搬出や部屋の鍵交換などを進めます。

以下の表に、強制執行の流れと目安期間をまとめました。

| 手順 | 内容 | 目安期間 |

| 判決確定 | 裁判で明渡しの判決が確定 | 約3〜6ヶ月 |

| 執行申立て | 裁判所へ申立書と予納金を提出 | 数日〜2週間 |

| 執行実施 | 執行官が立会い、明渡しを実施 | 1〜2週間 |

強制執行は最終的な解決手段ですが、法的に正当な権利を確実に実現できる方法です。

居座り続ける入居者を強制退去させるまでにかかる期間と費用

強制退去までの手続きを進めるうえで、時間や費用の負担は無視できません。

具体的な相場を把握しておくことで、適切な判断と計画が立てやすくなります。

ここでは、どのくらいの期間と金額がかかるのか、その目安を説明します。

期間の目安:数ヶ月〜半年以上かかることも

強制退去にかかる期間は、通常数か月から半年程度です。

例えば、滞納発生から裁判の判決確定までに約3〜4か月、その後の強制執行にさらに1〜2か月かかるのが一般的です。

したがって、即座に解決するのは難しいものの、手続きを怠らずに進めれば必ず解決に向かいます。

事前にスケジュール感を持ち、冷静に対応する心構えが必要です。

費用の内訳:裁判費用・弁護士費用・執行費用

強制退去には、一定の費用負担が伴います。代表的な費用の内訳は以下の通りです。

| 費用項目 | 目安金額 |

| 裁判費用 | 数万円〜十数万円 |

| 弁護士費用 | 30万〜50万円程度 |

| 強制執行費用 | 10万〜20万円程度 |

合計で50万〜80万円程度が相場とされます。

費用は事案の複雑さや物件の状況により変動しますが、無駄な出費を抑えるためにも、弁護士や専門家と相談して進めることが重要です。

居座り入居者への費用請求の可否

強制退去にかかった費用を入居者へ請求できるかどうかはケースによります。

判決で損害賠償や滞納家賃の支払いが命じられれば請求可能ですが、実際に回収できるかどうかは入居者の資力次第です。

そのため、請求はできても現実的には全額回収できないことも多いです。

請求する場合は判決を取得し、強制執行も検討する必要があります。

居座り続ける入居者を強制退去させる際の3つの注意点

強制退去の手続きを進める際は、法的なリスクやトラブルを最小限に抑えるためのポイントを理解しておくことが重要です。

手順を踏んでも、ちょっとした対応ミスで逆に損害を被るケースもあります。

以下の3つの注意点を押さえることで、正しい判断と対応がしやすくなります。

実力行使は避ける

入居者が居座り続けると感情的になり、つい自力で荷物を搬出したり、鍵を交換したりしたくなるものです。

しかし、前述したように、こうした行為は法律上「自力救済の禁止」に該当し、損害賠償を請求されるリスクがあります。

正当な権利を実現するには、必ず裁判所を通じて、執行官による強制執行で進めるのが原則です。

強制退去までに時間がかかる

強制退去の手続きは数週間や数か月単位で進み、即日解決するものではありません。

裁判や強制執行は法的な手続きに沿って進むため、どうしても時間がかかります。

その間、賃料収入が止まる可能性もあるため、資金計画やスケジュールを見越した対応が必要です。

長期化する場合でも、着実に進めることで最終的に解決できます。

焦らず冷静に対応することが、最終的な利益につながります。

トラブル回避のために証拠を保全する

強制退去の正当性を主張するには、家賃滞納や契約違反の証拠をきちんと保管しておくことが大切です。

例えば、督促状や内容証明郵便の控え、滞納状況の一覧、近隣住民からの苦情の記録などです。

これらが裁判所での証拠となり、判決が有利になります。

書面だけでなく、メールや訪問記録なども残しておくとより強力です。

準備不足は不利な判決につながる可能性があるため、徹底して保全しましょう。

再発防止を図る2つの見直しポイント

一度強制退去を経験した後は、同じ問題を繰り返さないための対策も検討することが大切です。

入居審査や契約の段階からしっかりと対策を講じることで、リスクを減らせます。

ここでは、再発防止のために見直したいポイントを2つ解説します。

保証人や保証会社の選定基準の強化

滞納や契約違反が発生した際に頼れるのが保証人や保証会社です。

したがって、入居時の選定基準を厳しく設定することが再発防止につながります。

例えば、「保証人に一定以上の収入や安定した職業を求める」、「信頼できる保証会社と提携する」、という方法があります。

最近では保証会社を活用するのが一般的で、保証会社との契約で家賃の回収リスクを大幅に軽減できます。

こうした基準を設定し、妥協しない姿勢が経営の安定に寄与します。

入居審査のポイントと信頼関係づくり

入居審査では、収入や勤務先、過去の滞納歴などを確認することが基本です。

しかし、それだけでなく、入居後に良好な信頼関係を築く努力も重要です。

例えば、管理会社を通じて定期的に物件の状況を確認したり、借主からの相談に耳を傾けたりすることで、トラブルを未然に防げます。

こうした積み重ねが長期的に良好な関係を築き、安定した賃貸経営の実現につながります。

まとめ

居座り続ける入居者を強制退去させるには、法的な手続きを踏む必要があり、時間や費用がかかるのが現実です。

家賃滞納や契約違反があっても、オーナーが即座に実力行使することは違法であり、必ず裁判を経る必要があります。

そのため「いつまで経っても退去してくれないのでは…」という不安を抱く方も少なくありません。

また、裁判や強制執行には数ヶ月〜半年以上かかり、費用も数十万円単位になることがあり、この負担もリスクと言えます。

将来の再発防止のためにも、審査基準や契約内容を見直し、信頼できる保証体制を整えましょう。

適切な準備と行動で、トラブルの少ない安定経営を実現してください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!