大家都合の退去による立ち退き料の相場は?支払い不要になるケースも解説

「入居者に退去してもらいたいけど、立ち退き料がいくら必要なのか分からくて不安…」

そう感じている大家さんは多いでしょう。

立ち退き料はある程度相場が決まっており、いくら必要か概算することは可能です。

ただし物件の用途によって金額が変わったり、入居者が契約違反をしていた場合は立ち退き料が不要になったりと、状況によって対応の仕方も異なるため、柔軟に対処することが求められます。

そこで今回は、大家都合の退去を借主にお願いするときの、立ち退き料の相場について、次のようなことを解説します。

最後まで読んでいただくことで、立ち退き料の金額の決め方や立ち退き交渉の進め方が分かり、自信を持って入居者と話し合えるようになれるでしょう。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

大家都合の退去に立ち退き料は必要?

大家都合による退去の場合、立ち退き料が必要になるのは、退去することは借主の生活や営業活動に対して大きな影響を与えるためです。

賃貸借契約は借地借家法に基づいて、借主の権利が強く保護されています。

正当事由がある場合でも、立ち退き料という形での補償を求められるケースはよくあります。

貸主から退去を求められると、入居者は新居探しや引っ越し費用の用意など、さまざまな準備をしなければなりません。

立ち退き料には単なる「迷惑料」だけではなく、生活の安定を失う借主への補填としての意味も含まれています。

大家都合で退去を申し入れる際は、入居者の生活状況や費用面の負担を考慮し、妥当な金額の立ち退き料を提示することが、円満な交渉とトラブル回避において重要なポイントになります。

大家都合の退去による立ち退き料の相場

立ち退き料の金額は、物件の種類・契約内容・引越し費用の負担、店舗であれば営業補償などの要素を考慮して決まります。

今回は居住用物件と、店舗・オフィスに分けて、大家都合の退去で発生する立ち退き料の相場を解説します。

居住用物件なら「家賃の6〜12ヶ月分」

居住用の賃貸物件の立ち退き料は、家賃の6〜12ヶ月分が一般的な相場とされています。

たとえば、家賃10万円のアパートに住んでいる入居者に立ち退きを要求する場合、60万〜120万円の支払いが妥当とされます。

大家都合による立ち退き要求は、生活基盤を急に変更する借主の負担が大きいため、借主にかかる負担を金銭的に補填する必要があるからです。

ただし、居住用物件の立ち退き料は、退去をお願いする理由や、借主の状況(年齢・家族構成・家賃滞納の有無など)によって異なります。

貸主は借主の立場や生活環境に配慮して、柔軟に対応することが求められます。

店舗なら営業補償等を加味して算出する

店舗やオフィスなど事業用物件の場合、立ち退き料は単なる引越し費用だけでなく、営業補償を加味して算出する必要があります。

営業活動の中断による売上の損失や、移転による経営コストの増加が、借主側に発生するからです。

テナントが多数入る建物全体の取り壊しや、再開発に伴う退去では、立ち退き料の総額が数百万円単位になることも珍しくありません。

特にオフィスビルでは、立地条件の差による家賃の差額負担なども考慮すべき要素です。

事業用物件の立ち退きでは、立ち退き料の計算が複雑になるため、専門家と相談しながら適切な金額を算出しましょう。

大家都合の退去で発生する立ち退き料の内訳

大家都合による退去で発生する立ち退き料には、どのような費用が含まれているのでしょうか。

主な内訳は、次の5つです。

引越し費用

立ち退き料の内訳としてまず挙げられるのが、引越し費用です。

退去を強いられる借主が新たな住居へ移るための実費負担で、必ず補填すべき項目です。

たとえば、2LDKのマンションから家族4人で引っ越す場合、荷物の量・距離・時期によって変動しますが、平均的には10万円〜30万円程度かかると言われています。

特に平日や繁忙期の引越しでは料金が増額されることも多く、場合によっては引越し業者の確保自体が難しいケースもあります。

引っ越し費用は解約通知を送る前に算出し、具体的な金額を借主に提示すると良いでしょう。

引越しの準備には時間と労力がかかるため、早めに借主に連絡し、合意することが重要です。

新居契約の初期費用

立ち退きに伴い、借主が新たな住まいへ転居する場合は、家賃とは別に「初期費用」も補填する必要があります。

新居契約の初期費用には次のような費用が含まれており、家賃の4〜6か月分が目安とされています。

- 敷金

- 礼金

- 仲介手数料

- 火災保険料

- 保証会社の加入費

- 鍵交換費用

- 賃貸借契約書の作成料

たとえば、月額家賃10万円の賃貸住宅に引っ越す場合、新居契約の初期費用として40万〜60万円が必要です。

借主の家族構成や年齢、転居先などを考慮して、貸主は初期費用についても具体的な見積もりを取り、明確に提示することが大切です。

家賃差額の補償

転居先の賃貸物件の家賃が以前より高くなる場合、「家賃差額の補償」も立ち退き料の一部に含まれます。

転居後の生活費増加に対する補償として、一定期間は家賃が増加したぶんを貸主が用意するのです。

たとえば、これまで8万円の家賃だった入居者が、同等の条件の物件で12万円の家賃を支払うことになった場合、その差額4万円×一定期間(例えば12ヶ月)=48万円を補償することになります。

とくに都市部や再開発地域では、同等の建物・立地条件の物件を見つけることが難しく、家賃が上がる傾向にあります。

移転先の選定だけでなく、継続的な生活費増加を見込んだ補償をすることが大切です。

慰謝料・迷惑料

立ち退きによって借主が受けるストレスや生活の混乱に対しては、「慰謝料」や「迷惑料」といった形での補償が発生する場合があります。

絶対に必要というわけではありませんが、立ち退き交渉をスムーズに進めるために役立ちます。

金額は10万円〜50万円程度と事例によって幅があり、生活への影響を受けた度合いに応じて検討すると良いでしょう。

立ち退き要求の通知の時期が契約期間満了直前であった場合や、事前説明が不十分であった場合は、迷惑料を上乗せするよう求められるケースもあります。

慰謝料や迷惑料を計算するときは、入居者の生活状況やトラブルの有無などを考慮しながら、妥当な金額を判断しましょう。

営業補償(事業用物件の場合)

事業用物件(オフィス・店舗など)の退去では、立ち退き料に「営業補償」を含むケースもあります。

営業停止や移転による収益減少をカバーするための補償で、場合によっては立ち退き料の大部分を占めることも。

飲食店や美容室などでは、売上が安定していることも多く、その場所に根ざした商圏や顧客基盤を失う損害は深刻です。

物件によっては、内装の原状回復費や看板・宣伝費の再設定費用も営業補償に含まれる場合もあります。

事業用物件の退去を依頼する場合は、複数の要素を総合的に計算する必要がある点に注意しましょう。

立ち退き料は税務・会計上でどう扱われる?

立ち退き料を支払った後は、税務・会計上の取り扱いについて考えなければなりません。

今回は大家側と入居者側の両方の視点から、次のようなことを解説します。

大家側は経費として計上できる

大家が支払う立ち退き料は、経費に計上できる可能性があります。

ただし、すべてが自動的に経費になるわけではなく、「事業の必要経費」として認められるかが重要です。

たとえば、物件の老朽化による建て替えのために退去を求めた場合、立ち退き料は新たな収益確保を目的とした支出とされ、経費計上が認められるケースがあります。

一方で、自己都合での住居利用や売却前提の立ち退きなど、「私的な支出」と判断されると、経費として認められない可能性があります。

支払った立ち退き料を経費に算入できるかは、支出理由や契約条件、金額の妥当性が問われます。

高額な立ち退き料を支払う場合は、とくに書面による記録や税理士への相談が重要です。

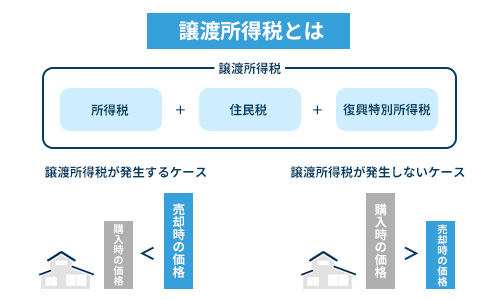

入居者の「課税・非課税」の判断ポイント

入居者が受け取る立ち退き料は、課税対象になるのでしょうか。

課税対象となる場合、所得税や住民税を支払うことになるため、申告の有無も注意が必要です。

ポイントは、立ち退き料が「資産の譲渡対価」か「損害補償・慰謝料」かによって異なることです。

たとえば、借家権という権利を放棄する対価とみなされた場合には、譲渡所得として課税される可能性があります。

これに対し、引越し費用や迷惑料、精神的損失の補填としての立ち退き料であれば、非課税とされる傾向にあります。

入居者側も、立ち退き料の受け取りに際しては、大家さんとの話し合いや税理士への相談を通じて、適正な処理を心がける必要があります。

不動産譲渡所得との兼ね合い

立ち退き料が関係するもう一つの重要な視点が、「不動産の譲渡所得」との兼ね合いです。

不動産を売却する際、入居者の立ち退きによって物件の価値が高まり、結果的に譲渡所得が増えるケースもあるため、税務上の取り扱いに注意が必要です。

たとえば、賃貸住宅を更地にして売却する目的で、テナントに立ち退きを求め、立ち退き料を支払った場合、この費用が譲渡費用として所得計算に含まれるかが論点となります。

立ち退き料の支払いが事業収益のためと判断された場合には、譲渡費用と認められないこともあります。

不動産売却と立ち退き料の関係は複雑であるため、税理士や不動産の専門家と連携し、適切な形で税金を負担することを心掛けることが大切です。

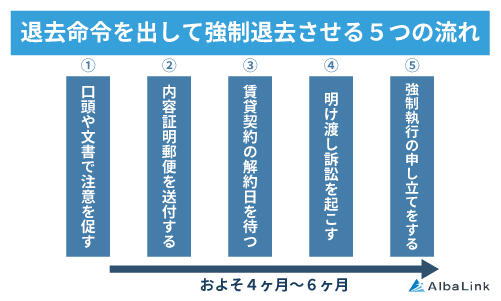

大家都合の退去でも立ち退き料が不要となる4つのケース

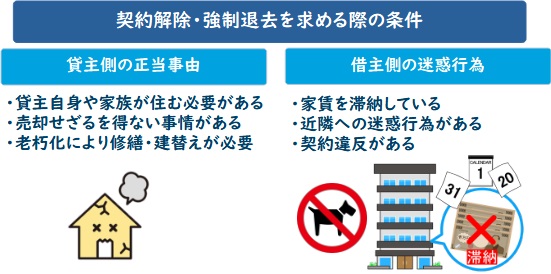

一般的に、大家都合での退去には立ち退き料が必要とされますが、一定の条件を満たすと支払う必要がなくなります。

大家都合の退去でも立ち退き料が不要となるケースとしては、主に次の4つが挙げられます。

入居者が契約違反をしている

入居者が賃貸借契約に違反している場合、大家は立ち退き料を支払わずに退去を求めることができます。

なぜなら、契約違反により借主の保護が制限されるためです。

契約違反の具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。

- 家賃滞納が長期間続いている

- 無断で転貸している

- 契約外の使い方(例:住居物件を事務所用途で利用)

上記のようなことは契約解除の正当な理由とされ、大家からの退去請求が認めらるケースがよくあります。

実務上でも、契約書には「違反があった場合には契約解除とする」旨の条項が盛り込まれているのが一般的です。

もちろん、退去を求める際は証拠をそろえたうえで、内容証明郵便での通知や、弁護士への依頼など、法的手続きを踏むことが求められます。

契約違反という明確な理由がある場合は、立ち退き料の提示が不要であり、スムーズな解約と退去手続きを進めやすくなります。

定期借家契約で期間満了となる

定期借家契約に基づく契約期間の満了は、立ち退き料が不要となる代表的なケースのひとつです。

借りられる期間があらかじめ決まっており、契約期間が満了すると自動的に契約が終了する賃貸借契約のこと

なぜなら、定期借家契約では、契約時点で「更新なし」「期間終了で退去」という合意が明示されているためです。

たとえば、転勤の予定がある大家が一定期間だけ住宅を貸し、その後自ら使用する予定で定期借家契約を結んでいた場合、満了後に退去を求めることは合法であり、補償も原則不要です。

借主もあらかじめ「終了時期が決まっている」ことを認識して契約しているため、立退に対する補償の必要性は低いと判断されます。

ただし、通知義務がある点には注意が必要です。

契約終了の6ヶ月前から1ヶ月前までに、書面で通知しましょう。

大家が自己使用する必要性が高いと認められる

大家自身が物件を自己使用する必要性が極めて高いと判断された場合、立ち退き料が不要とされることがあります。

たとえば、高齢の大家が自らの介護や住居確保のため、所有しているアパートの一部に住む必要があるといったケースが該当します。

ただし、自己使用の必要性が認められるには、診断書の提出といった客観的な証拠が必要です。

単に「自分で使いたい」という理由だけでは足りず、生活上の切迫した事情がある場合に限って、立ち退き料なしの退去が認められます。

競売で所有者が変更される

競売によって不動産の所有権が変更された場合、新しい所有者は、前の所有者が結んだ契約に基づかず、立ち退き料なしで退去を求めることが可能です。

住宅ローンのような債務の返済が滞った場合、担保になっている不動産などを強制的に売却する手続きのこと

たとえば、家賃滞納が原因で物件が競売にかけられ、買受人が新オーナーとなった場合、その新オーナーが物件を自己利用または再開発目的で使用する意向があるなら、旧入居者に立ち退きを求めることができます。

とくに定期借家契約ではない賃貸借契約の場合、旧賃貸人との契約内容は新オーナーには引き継がれないケースも多くあります。

ただし、入居者の権利保護の観点から、明渡し猶予期間や一時的な交渉猶予が設けられることも。

立ち退き交渉をする前に、裁判所や専門家へ相談しておくことが大切です。

大家都合による立ち退き交渉を成功させる6つのポイント

大家都合での立ち退き交渉は、入居者の生活や営業活動に影響を与えるため、慎重に進めなければトラブルに発展するリスクがあります。

スムーズかつ円満に退去を実現するには、重要なポイントを押さえながら交渉することが大切です。

大家都合による立ち退き交渉を成功させるポイントは、以下の6つです。

判例や相場を把握しておく

立ち退き交渉に取り掛かる前に、過去の判例や立ち退き料の相場を把握しておきましょう。

相場に見合った金額を提示することで、現実的な交渉ができるからです。

たとえば、居住用物件での立ち退き料は家賃の6〜12か月分が目安とされ、営業用物件では営業補償等を加えた金額が必要になります。

判例検索や不動産業界のレポートを参照し、金額の妥当性を裏付ける資料としても活用することも可能です。

事前準備が不足していると、交渉相手に「提示金額の根拠が分かりにくい」と思われ、納得を得にくくなります。

事前に法的根拠や実務上の傾向を調査して、交渉をスムーズに進めるための土台を作りましょう。

正当な理由を丁寧に伝える

立ち退き交渉では、「なぜ退去をお願いするのか」という正当な理由を丁寧に伝えることが大切です。

納得感が得られなければ入居者が拒否反応を示し、トラブルに発展する恐れがあるからです。

たとえば、建物の老朽化による取り壊しや、自己使用、再開発などの理由は、借地借家法でも正当事由として認められることがあります。

ただし、伝え方によっては「一方的」と受け取られるリスクもあるため、書面や面談で丁寧に説明する姿勢が重要です。

正当事由の存在を前提に、入居者の立場に配慮した説明が、円満な合意形成に繋がります。

明確な立ち退き料を提示する

立ち退き交渉では、あいまいな条件提示ではなく、明確な金額で立ち退き料を提示することも大切です。

入居者側が受け取る金額と内容をしっかりと理解できていると、「あとで減額されるのでは?」といった不安を感じることがなくなり、スムーズに交渉を進めやすくなるからです。

たとえば、「家賃の10か月分」「引越し費用+初期費用+慰謝料込みで○○万円」など、内訳を明示したうえで説明することで、相手の不安や疑念を軽減できます。

金額・支払時期・内訳などを事前に整理し、信頼性のある提案を行いましょう。

十分な退去期間を設ける

賃貸物件から退去するには、想像以上に多くの準備が必要です。

だからこそ、入居者に対して「十分な退去期間」を確保することが、スムーズな交渉に繋がります。

たとえば、引越し先の物件探し、契約、移転費用の準備、家族や業者とのスケジュール調整などをする場合、最低でも3か月〜6か月程度の猶予が必要とされています。

とくに、高齢者や小さな子どもがいる場合、急な引越しは大きなストレスになるでしょう。

十分な期間を設けることで入居者の不安や負担を軽減し、合意に向けて柔軟な対応を取りやすくなります。

書面で合意を交わす

立ち退き交渉がまとまった場合は、書面で合意を交わすことがとても重要です。

口約束だと、後々のトラブルや解釈違いの原因になる可能性があるからです。

交渉がまとまったら、次のような内容を明記した「立ち退き合意書」を作成しておくことをおすすめします。

- 立ち退き料の金額

- 立ち退き料の支払い時期

- 明渡し日

- 原状回復義務の有無

弁護士に依頼すれば、法的に有効な内容で文書を作成してもらえます。

交渉の結果は必ず書面に残し、双方の署名・捺印をもって合意とすることで、トラブルの防止に繋げましょう。

専門家に相談する

立ち退き交渉に不安がある場合は、弁護士や不動産会社などの専門家への相談が大きな助けになります。

法的なアドバイスや書面作成のサポートを受けられるため、交渉をスムーズに進められるでしょう。

たとえば、借地借家法や賃貸借契約の知識を持つ専門家であれば、次のようなことを一括で対応してもらえます。

- 正当事由の整理や

- 適正な立ち退き料の算出

- トラブル対応の指導

個人で対応してしまうと、立ち退き料の内訳や書類の内容に不備が発生したり、交渉が決裂して訴訟や損害賠償請求に発展したりしやすくなります。

専門家の助けを借りて、正確かつ円満な立ち退き交渉を実現させましょう。

大家都合の立ち退きで参考になる3つの判例

大家都合での立ち退きを円滑に進めるには、過去の判例を参考にすることがとても有効です。

今回は、以下の3つの判例を紹介します。

【判例1】家賃6ヶ月分の支払いをもって退去が実現

まず紹介するのは、築50年を超えるアパートを運営している貸主が、借主に対して正当事由をもって立ち退きを要求した事例です。

裁判では建物が老朽化していることと、以前に賃貸契約が終了することに合意していたことが正当事由として認められました。

結果、貸主が借主に家賃6ヶ月分の立ち退き料を支払うことを補完的事由として、立ち退きが認められたそうです。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム RETIO 129-142」

【判例2】立ち退き料100万円を払って退去を容認

続いて紹介するのは、築45年以上のアパートの住人に対して、貸主が立ち退き料100万円を払ったケースです。

アパートは老朽化が進んでおり、耐震性にも問題があることが正当事由として認められましたが、貸主は100万円の立ち退き料を払うことになりました。

正当事由が認められても、立ち退き料の支払いが必要になる可能性があることが分かる事例です。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム RETIO 124-178」

【判例3】借主の違反で契約解除と損害賠償が認められた

最後に紹介するのは、借主の契約違反を理由に賃貸借契約を解除し、損害賠償も認められた判例です。

あるテナントビルの賃借人が、契約内容に違反する看板類を設置したり、共用電源を無断で使ったりしているのが問題になっていました。

貸主からの是正要請にも応じなかったため、賃借人は賃貸借契約を解除し、退去・看板類の撤去・損害賠償を支払うことを求められました。

貸主側の正当事由が認められる事例のなかには、賃借人を退去させるだけでなく、損害賠償を求めることができるケースもあります。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム RETIO 112-120」

まとめ

大家都合による退去は、立ち退き料の支払いを求められるケースが一般的です。

居住用物件では家賃の6〜12ヶ月分、事業用物件では営業補償を含む高額な費用が発生することもあるため、大家にとっては大きな負担になります。

また、立ち退き料の金額や内訳をめぐる交渉がこじれたり、税務上の取り扱いに悩んだりすることもあるため、注意が必要です。

弁護士などの専門家と相談しながら進めるのが、スムーズな解決への近道となります。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!