アパート取り壊し時の立ち退き料の相場は家賃の6~12か月分【交渉方法は?】

アパートの老朽化に伴う取り壊しを検討しているけど、「入居者にどれくらいの立ち退き料を支払えば納得してもらえるのか」「トラブルに発展したらどうしよう」と悩んでいる方は多いでしょう。

実は、アパート取り壊し時の立ち退き料は、家賃の6~12か月分が相場とされています。

ただし、立ち退き料は単に相場通りに支払えば良いというものではありません。

入居者の事情や契約内容によって金額は大きく変動し、対応を誤ると裁判にまで発展することもあります。

そこで本記事では、以下のような内容を解説します。

最後まで読むことで、支払うべき立ち退き料の金額や、円満に入居者との合意を目指す方法が分かります。トラブルや、時間のロスも避けやすくなるでしょう。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

アパート取り壊し時の立ち退き料の相場は?

アパートの取り壊しに伴う立ち退き料の相場は、一般的に「家賃の6~12か月分」とされています。

賃貸借契約の解除に際し、入居者が新たな住居に転居するための補償として必要な金額です。

たとえば築40年以上が経過し老朽化が進んだ物件では、建物の安全性や資産価値の観点から取り壊しが決定されるケースが多くあります。

取り壊しが決定すると、入居者に対して退去の通知をして、合意のもとで立ち退き料を提示する流れが一般的です。

立ち退き料は、引っ越し費、新居の敷金・礼金、仲介手数料などの初期費用を含めた金額が考慮されます。

実際に支払う立ち退き料の金額は、状況や交渉次第で増減するため、必要に応じて弁護士や専門家に相談し、正当な金額を算出することが大切です。

立ち退き料はどうやって決まる?【計算方法】

立ち退き料は、どのようにして決まるのでしょうか。

ここでは立ち退き料の決め方について、次のようなことを解説します。

4つの代表的な算出法

立ち退き料の代表的な算出方法は、主に4種類あります。

それぞれの方法を、以下の表にまとめました。

| 立ち退き料の算出方法 | 特徴 |

|---|---|

| 引っ越し費用+新居の初期費用型 | 引っ越し費用と、敷金・礼金・仲介手数料といった新居の初期費用を補償する |

| 月額賃料×数カ月分型 | 東京や大阪などの都市部では賃料の6カ月分前後が目安とされることがある |

| 損失補填型 | 移転・転居によって発生する営業利益や、生活の質の低下などの損害を基準に計算する |

| 裁判例に基づく比準型 | 過去の判例をもとに妥当とされる金額を参考にする方法 |

たとえば、飲食店の立ち退きでは営業停止に伴う売上の減少が大きな問題になるため、「損失補填型」で立ち退き料を計算するケースがあります。

実際に適している算出方法は、物件の特徴・契約の内容・立ち退きの理由や時期などによって異なります。

貸主と借主が話し合い、お互いの事情を共有して、双方が納得できる金額を求めることが大切です。

「借家権の評価額」が立ち退き交渉の材料になる

立ち退き交渉では、借家権の評価額を交渉材料として活用することが効果的です。

借主が住居を使用する権利のこと。不動産上の「資産」として認められる場合がある。

借家権の評価額は、次のような要素を踏まえて算出されます。

- 物件の立地

- 物件の築年数

- 契約の種類・内容

土地の価格や賃料に対する割合を基準にした「比準方式」で計算され、都市部では数百万円単位の価値が算出される場合もあります。

参照元:国土交通省「不動産鑑定評価基準」

計算の仕方が少し複雑なため、弁護士や不動産会社など専門家のサポートを受けながら、借家権の評価額を計算しましょう。

アパート取り壊し時の立ち退き料の交渉に役立つ4つのポイント

アパートの取り壊しに伴う立ち退き料の交渉では、入居者が納得できる金額を提示すること以外にも大切なことがあります。

立ち退き料の交渉時に役立つ、以下の4つのポイントを抑えて、話し合いをスムーズに進めましょう。

代替物件のあっせん

アパート取り壊し時の立ち退き交渉で役立つ1つ目のポイントは、代替物件のあっせんです。

退去した後の新しい住まいとして別の物件を紹介・提供することで、入居者の不安を和らげることができます。

とくに、高齢の入居者や子育て世代にとって、急な転居は生活への大きな負担です。

代替物件が同じ地域内にあり、家賃の金額も近ければ、生活が大きく変わるわけではなくなるため、立ち退きに対する抵抗感を軽減できます。

必要に応じて、敷金・礼金・仲介手数料といった初期費用を貸主側が負担することを提案するのも良いでしょう。

退去や引っ越しの負担を軽減することが、立ち退き交渉をスムーズに進めるコツです。

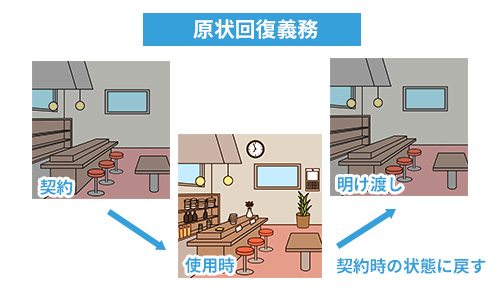

原状回復義務の免除

立ち退きに伴う交渉では、「原状回復義務の免除」を提案することも有効な手段です。

通常、賃貸借契約が終了すると、入居者が部屋を元の状態に戻す義務があります。

元の状態に戻すとき、入居者はクリーニング費用や修繕費などの実費を支払う必要があるため、資金面での負担があるのが難点です。

しかし取り壊すのであれば、原状回復は形式的なものにすぎません。

原状回復を省略できれば、立ち退き料の金額がやや低くても、入居者の実質的な負担は軽くなるため、総合的にはメリットの大きい提案ができます。

貸主にとっても取り壊しまでの時間短縮につながるため、合意を形成しやすいのがメリットです。

家賃免除や敷金の返金を行う

立ち退き料の交渉では、単純に金銭を支払うだけでなく、「家賃の一部免除」や「敷金の前倒し返金」といった条件を組み合わせるのも有効です。

たとえば、取り壊しの6カ月前に通知を受けた入居者に対して、残りの契約期間中の家賃を免除することで、実質的な補償額を高める方法があります。

通常は退去時に行う敷金の返金を早期に実施すれば、転居準備に必要な資金の確保にもつながるでしょう。

交渉では、費用の名目や支払いタイミングに柔軟性を持たせるよう心掛けましょう。

金額だけに注目するのではなく、総合的な負担軽減を意識する視点が重要です。

再入居や優先入居を提案する

「建て替え後の再入居」や「優先入居の確約」は、立地にこだわりがある入居者にとって、立ち退きに応じる大きな動機になります。

一時的に立ち退くことにはなりますが、アパートが再建されたら再び同じ場所で生活を再開できるため、入居者の不安の軽減や安心感の提供に繋がるからです。

貸主としても、信頼関係のある入居者を再度迎え入れることで、安定した賃貸経営に効果が期待できるでしょう。

再入居を希望する場合は、書面による確約や条件の明記が重要です。

明文化されていない口頭の約束では、後でトラブルにつながるリスクがあります。

立ち退きを一方的な解約とせず、将来の関係も見据えた交渉を心掛けましょう。

アパート取り壊し時の立ち退き料が不要になる4つのケース

アパートを取り壊すことになっても、状況によっては立ち退き料を払わなくても良いことがあります。

アパート取り壊し時の立ち退き料が不要になるケースは、主に以下の4つです。

賃借人に契約違反があった

賃借人に契約違反がある場合、立ち退き料は原則として不要です。

契約違反の内容としては、次のようなものが挙げられます。

- 家賃の滞納

- 用法違反(ペット禁止の物件でペットを飼う等)

- 借りている部屋を貸主に黙って他の人に貸していた

たとえば、家賃滞納が何カ月も続く場合、判所が「債務不履行による契約解除は正当」として、貸主が立ち退き料を支払わずに退去を求めることができる場合があります。

契約違反を理由に契約を解除するには、通知をしたり、猶予期間を設けたりと、正当な手続きを踏む必要があります。

不動産会社や弁護士に依頼し、契約違反の内容や今までの交渉してきたことを書面で記録を残しましょう。

定期借家契約が満了した

定期借家契約の満了によって契約が終了する場合、立ち退き料の支払いは原則として不要です。

これは、賃貸人と賃借人があらかじめ契約期間の満了によって住居を明け渡すことに合意しているためです。

契約期間が決まっており、期間が満了したら原則として更新されることはなく、契約が終了する賃貸借契約のこと

定期借家契約が満了すると、更新を前提としていなければ、そのまま契約終了となり、貸主は退去を求めることができます。

この場合、借主は立ち退きにあたり費用を請求する正当な理由がなく、補償義務は発生しません。

一定期間が過ぎると契約が終了し、退去しなければならないことが契約時の時点で分かっているからです。

ただし、契約時に契約満了の説明をしていなかったり、契約終了の通知のタイミングが適切でなかったりした場合は、トラブルに発展することもあります。

定期借家契約では、契約終了の1年から6カ月前までに書面での通知が必要であるため、注意が必要です。

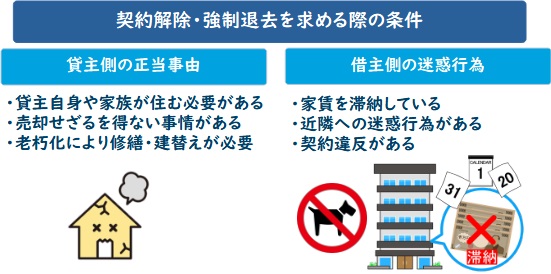

大家側に正当事由がある

立ち退き料が不要とされる3つ目のケースは、大家側に強い正当事由がある場合です。

借地借家法では、契約の更新拒絶や解除には「正当事由」が必要とされていますが、理由が十分に正当と認められれば、立ち退き料なしで退去を求めることが可能です。

ただし、正当事由の判断をするときは複数の要素を考慮する必要があり、貸主の事情と借主の不利益を総合的に比較することになります。

したがって、必ずしも「建て替え=正当事由成立」とはならない点に注意が必要です。

借主の合意で立ち退き料が免除された

立ち退き料が不要になる最後のケースは、借主の合意によって補償が免除される場合です。

交渉の結果、金銭的補償の代わりに別の条件で合意したときや、借主が補償を求めずに退去に応じたときに該当します。

たとえば、借主が転居先をすでに決めていたり、新築マンションへの入居を希望したりしていた場合、立ち退き料なしで円満に契約を終了させられる場合があります。

万が一のトラブルを防ぐため、「立ち退き料がなくても良い」と借主が意思表示をして、貸主と合意したときは、合意内容を書面で残しておきましょう。

アパート取り壊し時に立ち退き料が支払われる4つの事例

アパートの取り壊しに伴い、立ち退き料が発生するかどうかは、契約内容や当事者の交渉状況、入居者の事情によって大きく異なります。

ここでは、アパートの取り壊し時に立ち退き料が支払われる事例として、以下の4つを紹介します。

老朽アパートの建て替え

アパートの取り壊しに際して立ち退きを要求する場合、よくある理由が老朽化した建物を建て替えるためです。

立ち退き料の目安は、40万~80万円と幅があります。

立ち退き料を算出するときは、次のような費用を考慮するのが一般的です。

- 引っ越し代

- 新居の敷金・礼金

- 仲介手数料

- 数カ月分の家賃

老朽化による建て替えは立ち退きの正当事由として認められやすいものの、入居者の理解を得るには十分な補償をすることが大切です。

必要に応じて不動産会社や弁護士などの専門家を間に挟み、丁寧に事情を説明しながら交渉を進めましょう。

要介護入居者への配慮

要介護者のような弱い立場の人には、健康状態や生活状況を踏まえ、立ち退き料を計算するときも配慮が求められるケースがあります。

通常の立ち退き料に加え、次のような費用を上乗せすることも考慮しておきましょう。

- 転居先(介護付き住宅)に入居するための初期費用

- 引っ越し費用

- 介護サービスの一時中断によるリスクへの配慮

弁護士などの専門家の助言を受けながら慎重に交渉を進め、必要に応じて入居者の家族とも話し合いをしながら、立ち退き料を計算しましょう。

入居者とその家族から納得が得られるよう、思いやりのある対応を心掛けることが大切です。

大家の借入を返済できなくなった

金融機関から借りていたローンを大家が返済できなくなり、アパートを売却するために入居者へ立ち退きを求めるケースも考えられます。

この場合、入居者との信頼関係を損なわないよう、理由を丁寧に説明し、立ち退きに伴う不安や負担を軽減できるよう配慮することが大切です。

早めに明け渡した方が良い場合は、入居者もすぐに引っ越さなければならないため、そのぶん立ち退き料を相場より高くするのも良いでしょう。

不動産会社に仲介に入ってもらい、条件の明確化や書類のやり取りをスムーズに進められるようにするのも、効果的な対処法です。

物件が未使用だった

賃貸契約を結んだものの、長期間空室の状態が続いており、補償の対象となる入居者がいないような状況だと、「物件が未使用である」と見なされて立ち退き料が0円になる可能性があります。

人が住んでいないということは、既に明け渡された状態に近いと判断できるからです。

補償が必要かどうかは、物件の使用状況によって異なります。

必ずしもすべての退去に費用が発生するとは限らないことも留意しておきましょう。

アパート取り壊し時の立ち退き料に関する2つのトラブル実例

立ち退きを依頼するときは、しばしばトラブルに発展する場合があります。

ここでは、アパート取り壊し時の立ち退き料に関するトラブルの例を2つ紹介します。

補償を用意して解約を拒む入居者に退去してもらった

建物の老朽化を理由に、大家さんが入居者に対して建物の明け渡しを求めた事例です。

使えない状態まで建物が傷んでいるとは言えないけれど、建物倒壊の危険を回避するため、裁判所は取り壊し等を行うことが妥当と判断しました。

結果、大家さんは入居者に一定の補償を行い、入居者はその補償と引き換えに建物を明け渡すことになりました。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム 93-166」

正当事由は認められたが立ち退き料を支払った

大家さんが、耐震性に問題がある賃貸中の建物を取り壊し、分譲マンションを建築することを計画していた事例です。

耐震診断の報告書には、地震の振動や衝撃が原因で倒壊したり、崩壊したりする危険性があると記載されていました。

裁判では正当事由が認められたものの、一定の立ち退き料の支払いを命じられました。

正当事由が成立しても、必ず立ち退き料が0円になるわけではないことが分かる事例です。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム 91-080」

アパート取り壊し時の立ち退きトラブルを避ける4つの方法

アパートの取り壊しに伴う立ち退きでは、退去にかかる費用や契約内容を巡り、入居者と貸主の間でトラブルが発生することがあります。

トラブルを避けるには、次のような方法を実践すると良いでしょう。

スケジュール感を把握する

立ち退きに関するスケジュール感をしっかり把握することは、トラブルの回避においてとても重要です。

通知から交渉、合意書の締結までの流れを理解しておけば、相手方との話し合いをスムーズに進められます。

アパートの取り壊しに伴う立ち退き交渉では、建て替え予定の6カ月以上前には通知を出し、2〜3カ月で交渉を終え、残りの期間で引越し準備を進めるスケジュールが一般的です。

時期に余裕があることで、入居者も安心して新居探しに取り組めるでしょう。

入居者の事情を考慮する

トラブルを避けるには、入居者の個別の事情を考慮した柔軟な対応が欠かせません。

家族構成や収入状況、健康状態などにより、退去に伴う負担には差があるためです。

たとえば、高齢の入居者や子育て世代にとっては、転居が大きなストレスになることもあります。

引越し費用の上乗せや、近隣での代替物件の紹介など、事情に応じた配慮が必要です。

補償内容に柔軟性を持たせることが、円滑な話し合いにつながります。

必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、適切な形で個別のニーズに対応しましょう。

専門家にシミュレーションを依頼する

立ち退きの流れを想定したシミュレーションを、専門家に依頼することも有効な対策です。

不動産や法律に詳しい第三者の視点から、契約条件や補償額の適正を事前に見直してもらうことができます。

たとえば、不動産会社や司法書士、弁護士などに相談することで、借地借家法上の正当事由の有無や、立ち退き料の妥当性、賃貸借契約の解除要件などを客観的に評価できます。

さらに、交渉の進め方や文書の作成方法についても助言が受けられる場合もあります。

トラブルの芽を早めに摘み、借主・貸主双方が納得できる交渉を進める基盤を整えるためにも、必要に応じて専門家に相談しましょう。

自治体の窓口や法律相談所を活用する

立ち退きに関する疑問や不安がある場合は、自治体の住宅相談窓口や法律相談所を活用することも効果的です。

公的機関による中立的なアドバイスを受けることで、立場に偏らず公平な対応をしやすくなります。

自治体によっては、無料で不動産トラブルに対応する相談会や、借主・貸主向けの説明会を実施しているところもあります。

窓口では、契約書の確認や、補償交渉の進め方の指導を受けることも可能です。

また、トラブルが深刻化する前に「法テラス」などの機関を通じて弁護士に相談することも、問題の早期解決につながります。

個人では対応が難しい法的な問題も、公的な支援を得ることでスムーズに進められるため、ぜひ活用してみてください。

アパート取り壊し時の立ち退き料の支払いは節税になるのか?

アパートの取り壊しに伴い支払う立ち退き料は、単なる費用負担ではなく、節税につながる可能性があります。

ここでは、立ち退き料と税金について、次のようなことを解説します。

賃貸収入の必要経費として計上できる

立ち退き料は、賃貸経営に必要な支出として「不動産所得の必要経費」に計上できる場合があります。

ただし、収益の維持や物件の運用上必要とされる支出であると税務署が認めるケースに限られます。

たとえば、アパートの老朽化により安全上の問題が発生し、取り壊しと再建築が計画された際、入居者退去してもらうための交渉の一環として支払った立ち退き料が、経費として認められる可能性があります。

この支出は、収益物件の再生という明確な理由があったことがポイントです。

交渉内容や支払いの根拠、金額の妥当性は、契約書や合意書などで文書化しておきましょう。

賃貸借契約の解除理由が正当であり、入居者との合意が明確であれば、経費として算入しやすくなります。

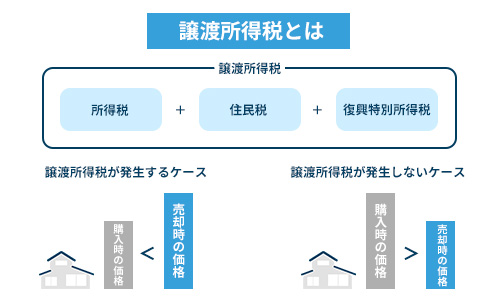

譲渡費用としての活用できる

立ち退き料は、物件を売却する際の「譲渡費用」としても認められる場合があります。

これは、物件売却に不可欠な支出であると判断された場合に限り、譲渡所得の算定に用いられるものです。

たとえば、賃貸中のアパートを更地にして売却するため、立ち退き料を支払って明け渡しを実現した場合、その費用が譲渡費用として計上されることがあります。

この方法は、物件の売却を前提とした計画的な取り壊しで、かつ立ち退き料の支払いが売却と直接的に結びついていることが重要です。

また、支払いの実態を証明する書類を用意することが求められます。

譲渡費用に含めることで譲渡所得を減らし、所得税や住民税の負担を軽減する節税効果が期待できます。

節税時の注意点

立ち退き料を節税に活用するには、税法や契約内容に基づいた正確な手続きが求められます。

不備があると、税務調査で否認され、追徴課税が発生するリスクがあります。

まず、立ち退き料が「業務上の必要性」に基づいていることを証明する書面を用意することが必要です。

金額の内訳が不明瞭だったり、相場を大きく上回る場合には、「贈与」や「迷惑料」と見なされる可能性もあります。

また、譲渡費用として処理する場合は、実際に物件の売却が行われていることと、立ち退き料の支払いが譲渡と直接関係している必要があります。

計上のタイミングや処理方法を誤ると、経費と認められないケースがある点にも注意しましょう。

事前に税理士や不動産専門の弁護士に相談し、節税の要件を正確に把握したうえで対応することが重要です。

まとめ

アパートの取り壊しに伴う立ち退き料の相場は「家賃の6~12か月分」です。

ただし、交渉の進め方や借家権の評価によって大きく変動します。

立ち退き交渉を円滑に進めるためには、代替物件の紹介や原状回復義務の免除など、入居者の不安や負担を軽減する工夫が重要です。

ただし、立ち退き料を支払ってもトラブルが発生するケースや、逆に正当な理由により立ち退き料が不要となることもあるため、リスクには十分に注意しなければなりません。

こうしたリスクを回避しつつ、投資効率を高めるためには、利回りの高い物件を見極めることが有効な手段です。

弊社AlbaLinkでは、利回りの高い物件を紹介しており、収益性の高い投資をサポートしています。

物件情報はLINEで配信しているので、ぜひ登録してみてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!