民泊物件の投げ売りが増加した要因は?失敗例から学ぶ5つの成功ポイントを解説

「安くなっている民泊物件を買えば、お得に投資が始められるのでは?」

「でも、買って本当に収益が出るのか?」

安く売られている民泊物件を見て、そんな疑問を感じていませんか?

実は、近年“投げ売り”と呼ばれるほど値崩れした民泊物件が増えており、適切に見極めればチャンスとなる一方で、慎重に判断しなければ大きな損失を招くリスクもあります。

たとえば、運営に必要な営業許可が取れていなかったり、収益が出にくいエリアにある物件だったりと、見た目の価格だけではわからない落とし穴が潜んでいます。

本記事では、以下のようなポイントについて丁寧に解説します。

これらを押さえておけば、見た目の安さに惑わされず、リスクを最小限に抑えた堅実な投資判断が可能になります。

そのうえで、投げ売りされた民泊物件が持つポテンシャルに着目し、適切な戦略をもって活用すれば、安定した収益を生む投資対象となり得ます。

私たちAlbalink(アルバリンク)では、収益性に優れた投資物件多数ご紹介しており、LINE登録いただくと最新の投資案件情報をいち早く受け取れます。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

リスクと向き合いながらも、堅実に成果を出したい方は、ぜひ記事の最後までお読みください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

民泊物件の投げ売りが増加した6つの背景

民泊物件が次々と投げ売りされる背景には、複数の要因が絡み合っています。

投資家が市場を正しく評価するためには、こうした背景を整理して理解することが欠かせません。

この章では、以下の6つの要素について詳しく解説します。

インバウンド需要が急変して収益が不安定になった

民泊事業の最大の特徴は、インバウンド観光客の需要に左右されやすい点です。

訪日外国人の数は2019年には3,188万人を記録しましたが、翌年のコロナ禍では411万人まで激減しました。

この急変が民泊物件の稼働率を直撃し、収益の不安定さが顕在化しました。

需要変動の背景には、感染症や国際関係の悪化、為替レートの変化などがあります。

観光は好況期には一気に伸びますが、不況や災害時には一瞬で需要が消え去る不安定な性質を持っています。

このような状況は、投資家に「需要依存のリスク」を強烈に印象づけました。

結果として、安定的に収益を確保できず、投げ売りを選択するオーナーが増えているのです。

したがって、今後の投資を検討する際には、インバウンド需要だけに頼らない収益計画を立てることが重要です。

法規制強化で稼働日数が制限された

民泊市場を語るうえで避けて通れないのが、住宅宿泊事業法(民泊新法)の存在です。

2018年に施行された法律で、一般の住宅を旅行者に宿泊施設として提供する「民泊」を合法的に行うためのルールを定めたものです。

この法律は2018年6月に施行され、営業日数を年間180日以内に制限しました。

さらに、多くの自治体が条例で独自の規制を設け、東京や大阪の一部エリアでは実質的に営業できる日数がさらに短縮されています。

この制限は、民泊事業者の収益性に大きく影響します。

たとえば、1泊1万円・稼働率80%を想定していた物件でも、営業上限が180日だと売上は144万円が限界になります。

フル稼働を前提にローンを組んでいた場合、返済が難しくなるのは目に見えています。

こうした状況は、初心者投資家にとって特に大きな落とし穴です。

規制内容を十分に理解せず物件を購入し、後から「思っていた稼働ができない」と気づき、投げ売りに追い込まれる事例が相次ぎました。

投資判断においては、必ず営業可能日数を確認し、収益シミュレーションを規制条件に合わせて行うことが必要です。

供給過多によって民泊バブルが崩壊した

民泊物件が投げ売りされる背景には、供給過多によるバブル崩壊があります。

2015年頃からインバウンド需要が急増したことで、全国的に民泊事業への参入が相次ぎました。

参照元:2015 年 過去最高の1,973万7千人!! 45 年ぶりに訪日外客数と出国日本人数が逆転。 |日本政府観光局(JNTO)

特に都市部では、ワンルームマンションや戸建て住宅を改装して民泊に転用するケースが急増し、結果として競合が急激に増えたのです。

需要を大きく上回る供給が発生すると、稼働率の低下や宿泊単価の下落を招きます。

たとえば、同じ地域に類似した条件の宿泊施設が10件から30件に増えた場合、予約は分散し、1件あたりの利用者数は大幅に減少します。

さらに価格競争が激化し、オーナーは利益を削ってでもゲストを獲得しなければならない状況に追い込まれました。

このような競争環境は、資金に余裕のある不動産会社や大手ホテルグループに有利に働き、個人オーナーは立場が弱くなりました。

特に、ローンを利用して高値で物件を購入した投資家は、収益が伸び悩む中で返済負担に耐えられず、最終的に投げ売りを選択せざるを得なかったのです。

市場分析を行えば「供給が過剰なエリアかどうか」は事前に把握できます。

失敗を避けるためには、物件購入前に競合調査を行い、稼働率や価格の将来性を冷静に見極めることが欠かせません。

固定費の負担が増えて運営が苦しくなった

民泊経営において見落とされやすいのが、宿泊予約の有無にかかわらず発生する固定費です。

ローン返済、固定資産税、光熱費、清掃費、インターネット代などは、稼働率に関係なく毎月支払う必要があります。

例えばローンの返済額が月10万円、固定費が5万円、清掃代行の基本契約でさらに3万円かかるとします。

この場合、稼働率が高い時には問題なく利益を確保できますが、閑散期には赤字に転落する恐れがあります。

つまり、収益の波があるビジネスに対して、支出は常に一定でのしかかる構造が、経営の大きなリスク要因になるのです。

また、設備が古くなれば修繕費用も必要になります。水回りのトラブルや空調機器の故障は突発的に発生しやすく、費用も10万円単位になることが少なくありません。

こうした追加支出が発生すると、短期的に黒字であっても年間を通じて赤字に転じるケースも出てきます。

投資家にとって、この「固定費の重さ」を軽視すると痛い目を見る可能性が高いのです。

価格競争で宿泊単価が下落した

民泊市場では競合の増加とともに、宿泊単価の下落が深刻な問題となりました。

投資家は少しでも予約を獲得するために値下げを余儀なくされ、結果的に収益性を失っていったのです。

例えば、ある都市部のマンションタイプ民泊が1泊1万2,000円で稼働していたとします。

しかし、同じエリアに類似物件が乱立した結果、平均宿泊単価は8,000円まで下落しました。

この場合、稼働率が80%から60%に低下すると、年間売上はおよそ350万円から175万円程度まで減少します。

下記の表でイメージしてください。

| 条件 | 宿泊単価 | 稼働率 | 年間売上(約) |

| 競争前 | 12,000円 | 80% | 350万円 |

| 競争後 | 8,000円 | 60% | 175万円 |

このように、単価と稼働率が少し下がるだけで売上は半減し、利回りの計算が大きく崩れてしまいます。

民泊経営は市場競争の影響を強く受けるため、投資判断の際には「この価格で安定して売れるのか」を冷静に分析する必要があります。

トラブルや管理不備で撤退するケースが増えている

民泊は単なる不動産投資ではなく、宿泊事業でもあります。

そのため、ゲスト対応や近隣住民への配慮が欠かせません。

しかし、これらが十分に行われないとトラブルが頻発し、最終的に撤退に追い込まれるケースもあります。

典型的なのは「騒音問題」や「ゴミ出しトラブル」です。

特にマンションの一室を民泊にしている場合、既存住民からの苦情が積み重なり、管理組合が営業禁止を決定するケースも少なくありません。

さらに、清掃の不備でゲストから低評価レビューを受けると、集客力が落ちて収益が悪化する悪循環に陥ります。

こうした状況は「運営の甘さ」が原因となることが多いです。

代行業者に委託する場合でも、業務の質にばらつきがあるため、オーナー自身が定期的に管理体制を見直すことが欠かせません。

管理を軽視すると、資産価値だけでなくブランド価値まで失う結果となり、撤退という選択肢を迫られることになります。

民泊物件を運営する際に直面する3つの課題

民泊物件の購入を検討する際には、投資直後の購入価格や立地だけでなく、運営を続けていく中で直面する課題も冷静に見極める必要があります。

オーナーは稼働率の維持だけでなく、日々の管理やゲスト対応など幅広い業務に向き合わなければならず、これが思った以上に重い負担となるケースが少なくありません。

この章では、運営上の代表的な課題を次の3点に分けて解説します。

清掃や管理業務の外注コストが増加している

民泊運営では、清掃やベッドメイキングなどを外注するケースが一般的です。

1回の清掃費用は物件の広さや立地によって異なりますが、ワンルームマンションで5,000円前後、2LDK以上の物件では8,000円〜1万円程度かかることも珍しくありません。

この費用はゲストの宿泊回転数に比例して発生します。

たとえば、週に3組のゲストが利用すれば月12回の清掃が必要となり、仮に1回8,000円なら月9万6,000円のコストになります。

| 項目 | 料金(1回あたり) | 月回数 | 月額費用 |

| ワンルーム清掃 | 5,000円 | 12回 | 6万円 |

| 2LDK清掃 | 8,000円 | 12回 | 9万6,000円 |

このように、稼働率が高いほど清掃費用も膨らみます。

費用を抑えるためにオーナー自身で清掃を行う場合もありますが、時間的な制約や質の安定が課題となります。

外注に頼れば収益を圧迫し、自分で行えば労力がかかるというジレンマを抱えるのが現実です。

したがって、購入前に「清掃費を含めた収支シミュレーション」を行うことが成功への近道となります。

以下の記事では、清掃や管理業務を外注して民泊を運営しているモデルケースを、レポート形式でご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

初期投資を回収できずキャッシュフローが悪化している

民泊物件は購入価格に加えてリフォームや家具・家電の導入など、多額の初期費用がかかります。

ワンルームマンションであっても、最低100万円前後の備品投資が必要になることは珍しくありません。

さらに、旅館業法や消防法の基準に合わせて改修が必要になる場合は、数百万円単位の追加費用が発生します。

参照元:旅館業法の概要|厚生労働省

参照元:e-Gov法令検索|消防法

問題は、こうした初期投資を短期間で回収できるかどうかです。

たとえば、物件購入費用が2,000万円、備品や改修費が300万円で合計2,300万円を投資した場合、年間収益が200万円であれば単純計算で回収まで11年以上かかります。

利回りが当初想定の10%を下回れば、資金繰りに苦しむのは当然です。

さらに、キャッシュフローが悪化すると、ローン返済や固定費の支払いが滞るリスクも高まります。

投げ売り物件の多くは、こうした資金繰りの失敗が原因です。

投資を検討する際には、過去の稼働実績や地域の宿泊需要を調査し、実現可能な収益シミュレーションを立ててから購入判断を下すことが重要です。

予約キャンセルやレビュー管理で人的負担が増えている

民泊は不動産投資の一形態であると同時に、サービス業としての側面を強く持っています。

そのため、ゲスト対応やレビュー管理などの人的業務が大きな負担となります。

特に近年は、予約サイトの規約変更やゲストの権利強化によって、直前キャンセルや返金対応に追われるケースが増加しています。

さらに、レビューは稼働率を左右する重要な要素です。

評価が高ければ集客につながりますが、清掃不備や設備トラブルがレビューに反映されると、次の予約が大きく減少します。

このような人的負担を軽減するには、代行会社を利用する方法があります。

ただし、代行費用は予約売上の20%前後が相場で、収益をさらに圧迫します。

オーナーが自ら対応するか、代行を頼むか、いずれにせよ「人的リソースの確保」が課題になります。

購入前にこの点を冷静に考慮することで、投資の継続可能性を判断しやすくなるでしょう。

民泊物件に潜む6つのリスク

民泊投資を検討する際には、運営上の課題だけでなく、そもそも物件を所有すること自体に潜むリスクも把握する必要があります。

法律や建物の条件、地域特性による価格下落など、見落とすと取り返しのつかない事態につながる危険が潜んでいます。

この章では以下の6つのリスクを整理し、購入前に必ず確認しておくべきポイントを明確にします。

営業許可が失効し行政指導を受けるリスクがある

民泊運営には、住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法などの許可・届出が必要です。

参照元:e-Gov法令検索|旅館業法

しかし、許可は一度取得すれば永続的に有効ではなく、定期的な更新や遵守事項の確認が求められます。

許可が失効すると行政から指導や営業停止命令を受ける可能性があり、投資計画が頓挫しかねません。

例えば、消防設備の点検を怠ったり、宿泊者名簿の管理が不十分だったりした場合、更新が認められないことがあります。

その結果、せっかく購入した物件が稼働できなくなり、ローンだけが残る事態も起こり得ます。

ですから、購入前に「営業許可が継続できているか」「過去に行政指導を受けていないか」を必ず確認する必要があります。

許可の有無は自治体に問い合わせれば確認できるため、事前調査を怠らないことがリスク回避につながります。

建物の構造や耐震性が基準を満たさず制限を受ける

建物自体の構造や安全性も、民泊運営を左右する重要なポイントです。

耐震性が基準を満たしていない建物や、建築基準法違反の増改築がある物件は、営業停止や大規模改修を求められるケースがあります。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法

特に、1981年以前の旧耐震基準で建築されたマンションや戸建ては注意が必要です。

耐震診断を行った結果、補強工事が必要と判断されれば数百万円以上の費用がかかることもあります。

また、避難経路や防火設備の不備も、営業許可取り消しの原因となり得ます。

こうしたリスクを避けるためには、建物の検査済証や耐震診断結果を確認し、必要に応じて専門家に調査を依頼することが大切です。

安全性を軽視して購入すると、投資どころか大きな負担を背負いかねません。

管理規約に違反して営業中止に追い込まれる

マンションの一室を民泊に活用する場合は、管理規約の確認が不可欠です。

多くの管理組合は、居住環境の悪化を防ぐために「短期賃貸の禁止」や「宿泊施設としての使用不可」といった条項を設けています。

こうした規約に反して営業を続ければ、組合から是正勧告を受け、最悪の場合は訴訟や営業中止に追い込まれる可能性があります。

購入前には「管理規約を確認したか」「理事会で民泊利用が容認されているか」を必ずチェックしましょう。

規約違反は投資家にとって致命的なリスクとなるため、事前確認は必須です。

物件価格が下落しやすいエリアがある

民泊物件は立地によって資産価値の変動リスクが大きく異なります。

観光需要が一時的に高まった地域では、一時的に価格が高騰しても、その後の需要減退で急落することがあります。

特に地方都市や観光資源に依存するエリアは要注意です。

たとえば、ある観光地ではインバウンド需要が増えた2017年から2019年にかけて物件価格が2倍近く上昇しましたが、コロナ禍で訪日外国人が激減した結果、わずか2年で3割以上下落しました。

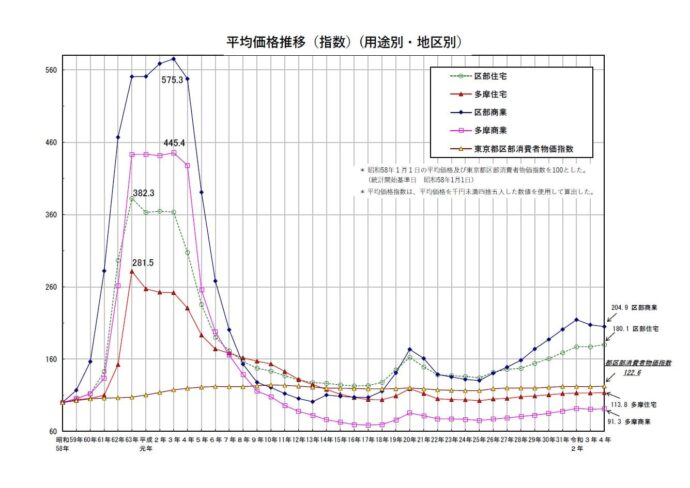

平均価格推移

こうした変動に巻き込まれると、売却を考えても希望価格で取引できません。

価格下落リスクを避けるには、長期的な人口動態や観光需要の安定性を調査することが重要です。

短期的なブームに踊らされず、資産価値が維持されやすい地域を選ぶことが、投資成功の鍵となります。

出口戦略を取りにくい

民泊物件は通常の賃貸物件に比べて流動性が低いのが特徴です。

ホテルや旅館と同じ営業形態を前提とした建物は、一般の居住用として売却しにくく、買い手が限定されます。

そのため、撤退を考えてもすぐに売却できず、資金回収が困難になるケースが多いのです。

特に「民泊専用物件」として販売された不動産は、用途変更やリフォームが必要で、その分の費用が売却価格に反映されます。

建物の利用目的(用途)を別の用途に変えることをいいます。

結果として、購入時よりも大幅に安い価格で手放さざるを得ない事態に直面します。

出口戦略をあらかじめ想定し、最悪の場合でも「賃貸住宅として貸せるか」「事務所や店舗に転用できるか」を検討しておくことが賢明です。

柔軟な選択肢を用意しておけば、リスクを大きく減らせます。

投資回収までのタイムラインが読みにくい

民泊投資は一見すると利回りが高そうに見えますが、実際の回収期間は想定より長引くことが少なくありません。

理由は、稼働率や宿泊単価が予測通りに推移しないからです。

仮に、年間売上を300万円、経費を150万円と想定し、物件価格を1,500万円で購入した場合、回収期間は10年と計算されます。

しかし、稼働率が70%から50%に落ち、宿泊単価も値下げした結果、年間売上が200万円に減少すれば、回収まで15年以上かかることになります。

| 想定条件 | 宿泊単価 | 稼働率 | 年間売上 | 回収期間 |

| 想定ケース | 10,000円 | 70% | 300万円 | 約10年 |

| 悪化ケース | 8,000円 | 50% | 200万円 | 約15年 |

このように、わずかな条件変動でも投資回収のシナリオは大きく変わります。

したがって、「最良ケース」だけでなく「最悪ケース」の試算も行い、資金計画を立てる必要があります。

以下の記事では、設備投資における回収期間の目安や計算方法について詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

実際に起きた民泊投資の失敗例3選

民泊投資は魅力的に見える一方で、思わぬ落とし穴にはまり失敗してしまう人も少なくありません。

現実の事例を知ることは、自分の投資判断にとって大きな学びになります。

この章では、代表的な3つの失敗ケースを紹介します。

高稼働を見込んでフルローンを組み返済不能に陥った

民泊投資を始める際、多くの人が「高稼働率が続く」という前提で資金計画を立てます。

しかし、この期待が外れるとローン返済が行き詰まり、経営破綻に直結します。

例えば、あるオーナーは2,500万円のワンルームマンションを購入し、頭金を入れずにフルローンを組みました。

シミュレーション上は稼働率80%、年間売上400万円を想定していましたが、実際にはコロナや競合増加で稼働率が50%程度に落ち込み、年間売上は200万円に届きませんでした。

ローン返済が年間250万円必要だったため、毎年赤字が積み上がり、最終的には返済不能となり物件を手放す結果となったのです。

この事例からわかるのは、ローンを組む際に「最悪シナリオ」を織り込まなければならないということです。

民泊の収益は景気や需要に大きく左右されるため、余裕のない資金計画は非常に危険です。

認可前に物件を購入し運営できず赤字転売した

民泊は営業するために住宅宿泊事業法に基づく届出や旅館業法の許可が必要です。

しかし、許可取得を軽視し、物件購入を先行させてしまう失敗例も後を絶ちません。

参照元:e-Gov法令検索|旅館業法

ある投資家は大阪市内のマンション一室を1,800万円で購入しましたが、用途地域の規制や管理規約の問題により、住宅宿泊事業法の届出が受理されませんでした。

その結果、民泊として運営できず、通常の賃貸に切り替えましたが、想定していた宿泊収益より大幅に低く、ローン返済を賄えない状況に陥りました。

結局、購入から1年以内に赤字で転売するしかなく、数百万円の損失を抱えることになったのです。

このケースから学べるのは、「許可が確実に下りることを確認してから購入すべき」という鉄則です。

立地や建物の条件によっては許可取得が不可能な場合もあるため、必ず事前調査を行いましょう。

クレームが多発して予約減と収益悪化につながった

民泊経営では、ゲストの満足度が収益を左右します。

清掃不備や設備不良、騒音などのトラブルが頻発するとレビュー評価が下がり、予約数も減少します。

たとえば、あるオーナーは清掃を外注していましたが、清掃業者の質が安定せず、ゲストから「部屋が汚れていた」「備品が壊れていた」といったクレームが相次ぎました。

その結果、レビュー評価が5段階中4.6から3.2に低下し、検索順位が下がったことで予約数が半減。

月の売上が40万円から20万円以下に落ち込み、収益が大幅に悪化しました。

この失敗から得られる教訓は、「管理体制を軽視しないこと」です。

物件の価格や立地だけでなく、運営体制をどのように構築するかが収益性を大きく左右します。

投資判断の段階から、清掃やゲスト対応をどのように担保するのかを明確にしておく必要があります。

投げ売りの民泊物件購入で失敗しないための5つのポイント

投げ売りされている民泊物件は一見すると「安く買えるチャンス」と感じるかもしれません。

しかし、リスクを見極めずに購入すると、結局は失敗して損失を抱える危険性があります。

重要なのは「購入前に必ず確認すべきポイント」を押さえることです。

この章では以下の5つを解説します。

法令遵守状況と運営可能日数を確認する

民泊物件の購入で最も重要なのは、合法的に運営できるかどうかです。

住宅宿泊事業法(新法)では年間180日以内の営業制限が定められています。

さらに、自治体によっては条例で「平日の営業禁止」など独自のルールを設けているケースもあります。

参照元:民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて|観光庁

例えば、年間200日の稼働を想定して収支を組んでも、実際には180日しか営業できなければ、売上は1割減少します。

これだけでも利回りに大きな差が生じるため、事前の確認は必須です。

購入する際には必ず以下の点を確認しなければなりません。

- 届出が済んでいるか

- 更新が可能か

- 自治体の指定ルールに抵触しないか

こうした法令遵守状況を軽視すると、営業停止や赤字転売に直結します。

つまり、収益計算の前提条件を正しく押さえることが成功の第一歩なのです。

近隣の民泊件数や競合状況をリサーチする

民泊投資は、同じエリアの競合状況によって大きく左右されます。

特に都市部では供給が増えすぎ、稼働率が低下する傾向があります。

そのため、購入前に必ず「近隣に何件の民泊があるのか」「ホテルや旅館との競合状況はどうか」を調査する必要があります。

仮に同じ地域に10件しか民泊がなかった頃は高稼働を維持できても、数年で50件以上に増えれば、価格競争が激化し宿泊単価は下がります。

結果として利回りが半減するリスクがあります。

物件探しの際には、不動産会社や専門家に依頼して現地調査を行い、競合データを収集することが大切です。

単に安い物件を購入するのではなく、地域の需給バランスを分析した上で投資判断を下すべきです。

過去の運営実績や稼働率を把握する

投げ売り物件は、過去の収支が思うように上がらなかったケースが多いのが実情です。

だからこそ、購入前に「なぜ売りに出されているのか」を明らかにすることが重要です。

確認すべきは以下のような点です。

- 過去1〜2年間の稼働率と売上データ

- 宿泊単価の推移

- 直近のレビューや顧客満足度

たとえば、稼働率が50%以下でレビューが低評価に偏っている物件は、単に価格が安いだけではなく、運営体制に問題を抱えている可能性があります。

一方、外部要因で一時的に稼働率が下がっただけであれば、改善余地があります。

売買契約を結ぶ前に、必ず運営データを売り手から開示してもらいましょう。

それが「お宝物件」か「不良債権」かを見極める分かれ道となります。

綿密な収支計画を立てる

投資で成功するには、現実的な数字に基づいた収支計画が不可欠です。

単純に「購入価格が安いから利益が出る」と考えるのは危険です。

例えば、購入価格が1,500万円の物件で、年間売上を250万円と想定したとします。

運営経費が150万円かかれば、年間利益は100万円となり、利回りは約6.6%です。

しかし、稼働率が想定より低下して年間売上が200万円に減れば、利益は50万円、利回りはわずか3.3%にまで下がります。

| 項目 | 想定ケース | 稼働率低下ケース |

| 年間売上 | 250万円 | 200万円 |

| 経費 | 150万円 | 150万円 |

| 利益 | 100万円 | 50万円 |

| 利回り | 6.6% | 3.3% |

このように、少し条件が変わるだけで収益性は大きく変動します。

購入前には、複数のシナリオを立てた収支計画を作成し、最悪の場合でも赤字にならないかを確認することが肝要です。

以下の記事では、収支計画書の作成方法をわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

出口戦略を想定して売却シナリオを検討する

投資は入口だけでなく出口をどう設計するかが成功の鍵です。

民泊物件は通常の賃貸や住宅に比べて流動性が低く、売却が難しい傾向があります。

そのため、購入時から「売るときに誰が買ってくれるのか」を想定することが欠かせません。

たとえば、将来的に通常の賃貸住宅や事務所として利用できる物件であれば、売却先の選択肢は広がります。

一方で、民泊専用に設計された建物は買い手が限定され、投げ売りに近い価格でしか売れない可能性が高まります。

撤退シナリオを事前に描いておくことで、万一収益が安定しない場合でも損失を最小限に抑えることができます。

「買う前に売るときのことを考える」──これが民泊投資で失敗しないための鉄則です。

投げ売りの民泊物件で集客を強化するコツ3選

投げ売り物件を購入したとしても、その後の運営で集客を工夫すれば、収益性を高めて安定経営につなげることが可能です。

重要なのは、競合との差別化を図り、ターゲットに響く魅力を打ち出すことです。

この章では、集客力を高めるための具体策を3つ紹介します。

競合物件やホテルとの違いを明確に打ち出す

民泊市場では、単に価格を下げるだけではゲストに選ばれません。

競合やホテルとの違いを明確に打ち出すことが、集客成功の第一歩です。

たとえば、ホテルが提供しづらい「自宅のようにくつろげる空間」や「長期滞在でも快適に過ごせる広い間取り」などを強調する方法があります。

また、キッチンや洗濯機など生活設備が整っている点は、旅行者にとって大きなメリットです。

比較表を作るとわかりやすいでしょう。

| 項目 | ホテル | 民泊物件 |

|---|---|---|

| 部屋の広さ | コンパクト | 広め(複数人利用可) |

| 設備 | 最低限(寝泊まり中心) | キッチン・洗濯機あり |

| 料金 | 一人単位 | 物件単位で割安 |

| 滞在の自由度 | 制約あり | 柔軟に利用可 |

このように違いを明示することで、価格以外の魅力を訴求できます。

つまり、民泊の「選ばれる理由」を提示することが、競争を勝ち抜くための必須条件なのです。

ファミリーやグループ向け・体験型の強みを設計する

民泊はホテルに比べて「複数人で泊まりやすい」という利点があります。

これを活かし、ファミリーやグループ向けに特化した運営を行うと、予約が安定しやすくなります。

たとえば、2LDKや3LDKの広めの間取りを活かして「子ども連れ歓迎」「グループ旅行向け」のアピールを行えば、ニーズに直結します。

さらに、BBQ設備や調理器具を充実させれば、友人同士のパーティや長期滞在にも対応できます。

体験型サービスを組み合わせるのも効果的です。

地域の文化体験(和菓子作り、着物体験など)やレンタサイクルを導入すれば、宿泊以上の付加価値を提供できます。

参照元:ユニークなアクティビティができる宿|STAY JAPAN

これにより「ただ泊まるだけ」の施設から「思い出を作れる滞在」へと進化し、レビュー評価の向上にもつながります。

単なる宿泊施設ではなく「滞在体験をデザインする」という視点が、リピーター獲得の決め手となります。

地域の魅力や立地価値を最大限に活かして訴求する

民泊投資では立地条件が非常に重要ですが、それを集客にどう活かすかもポイントです。

周辺の観光地や商業施設を強調することで、物件の価値を高められます。

たとえば、東京であれば浅草や新宿など外国人観光客に人気のエリアでは「観光スポットへのアクセスの良さ」を前面に出すと効果的です。

一方で地方の物件であれば「静かでゆったりと過ごせる環境」や「地域ならではの食文化や自然体験」を訴求すると差別化できます。

さらに、アクセス情報を丁寧に提示することも重要です。

最寄り駅からの距離や空港までの所要時間を写真や地図を用いて分かりやすく紹介すれば、ゲストは安心して予約できます。

立地の価値を的確に伝えることができれば、物件自体の魅力が高まり、宿泊単価の下落を避けることにもつながります。

投げ売りされた民泊物件の購入は要注意!収益性の高い投資案件の情報はLINEでチェック

投げ売りされている民泊物件の多くは、オーナーが資金繰りに行き詰まったり、運営に失敗して手放さざるを得なくなったものです。

価格だけを見ると魅力的に思えますが、背景を知らずに購入すると同じ失敗を繰り返す危険があります。

だからこそ、リスクを見極めたうえで「収益化できる案件」を探すことが重要です。

そこで役立つのが、専門的な情報をタイムリーに受け取れる仕組みです。

アルバリンクのLINEでは、訳アリ物件や投げ売り物件を含め、高利回りが期待できる不動産情報を随時配信しています。

民泊だけでなく戸建て、アパート、土地活用など幅広い案件をチェックでき、投資の選択肢を広げられるのが大きな魅力です。

さらに、不動産投資に関する相談も受け付けており、疑問点や不安を専門家に直接確認できる安心感があります。

「投げ売りだから安い」という一面だけにとらわれず、本当に収益性があるかどうかを見極めるためには、質の高い情報と専門的なサポートが欠かせません。

まだ登録していない方は、ぜひLINEを活用して最新の投資案件を手に入れ、次の一手を有利に進めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

民泊物件の投げ売りが増加している背景には、インバウンド需要の変動や法規制の強化、供給過多によるバブル崩壊など、複数の要因が絡んでいます。

これにより、収益が不安定になり、固定費の負担や管理の煩雑さから撤退を余儀なくされるケースも珍しくありません。

こうした状況の中で、安易に投げ売り物件を購入してしまうと、法的リスクや管理負担、収益悪化などの課題に直面する可能性があります。

しかし、リスクを正しく見極め、収支計画や運営体制を整えることで、投げ売り物件を収益物件として再生させることも可能です。

特に、利回りの高い物件を選定することが、リスクを回避し安定した投資成果を得るための重要なポイントです。

当社アルバリンクでは、こうした利回りの高い民泊物件の紹介も行っており、初めての投資でも安心してスタートできます。

まずはアルバリンクのLINEに登録して、収益性の高い非公開物件情報を手に入れましょう。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!