相続登記の義務化が2024年4月に開始|罰則や期限、過去分の扱いを紹介

相続登記の義務化が法律で定められて、亡き親族が残してくれた不動産の登記変更ができていないけれど義務違反になるのかなど、不安になっている方も多いのではないでしょうか。

そもそもなぜ相続登記をする必要があるのか気になりますよね?

この記事の内容は、以下の通りです。

・相続登記とは不動産の名義変更手続きのこと

・所有者不明の土地が多く、都市開発が進まないのが義務化の背景

・3年以内に登記をすることが義務化

・放っておくと、土地が販売できないなど3つの問題が発生する

・申請の複雑さ、費用負担が申請を阻んでいる

・登記簿謄本の確認、遺産分割協議などの4ステップで登記はできる

・不動産の固定資産評価額に対して0.004を掛けた費用、書類代などが負担費用

・とりあえずの「相続人申告登記」で罰則を回避できる

・「相続土地国庫帰属制度」を利用できる場合もある

あなたが相続登記の仕組みを理解し、期限内に必要な手順を踏んで、罰金を支払う必要がないようにご説明します!

目次

相続登記とは

「相続登記」とは、不動産を相続したら行うべき「名義の変更手続き」のことです。

不動産の登記は、法務局が管理する登記簿に、土地や建物の所在地や種類、その所有者、担保の設定状況などを記録する仕組みです。

この記録を通じて、不動産の権利関係を公に証明することができます。

相続で不動産を受け継いだ場合、亡くなった方の名義が残っている状態では、法的な所有者として認められません。

そのため、所有権を正式に移転するための登記手続きを行い、自分の名義に変更しなければなりません。

この手続きを完了することで、相続した不動産の所有権を正式に取得したと証明できます。

さらに、登記簿に記載された内容は、不動産の売買や賃貸を検討するとき、または担保として利用する場合に不可欠なものです。

そのため、不動産を相続する際には、後々のトラブルを防ぐためにも、この手続きを適切に行うことが重要です。

相続登記が義務化される背景

「所有者が不明な土地」の問題が近年顕著になっており、状況を改善するために、不動産を相続したら「相続登記」という名義の変更手続きをすることが義務化されました。

所有者のわからない空き家や空き地が増えると、不動産の売買や都市の再開発に支障をきたします。

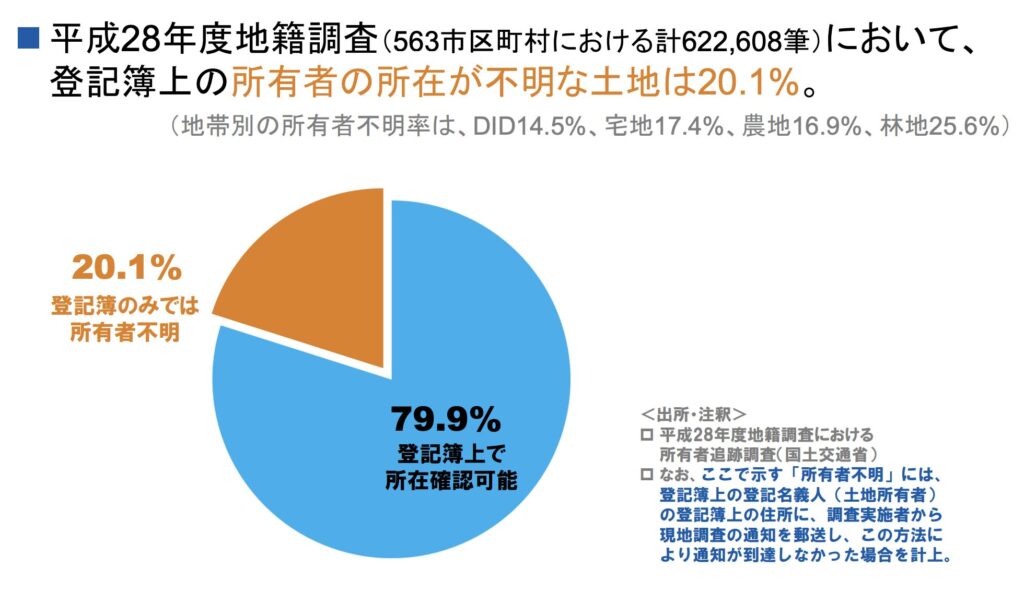

国土交通省の2016年の報告書によると、不動産登記簿で所有者の所在が確認できない土地は全体の20.1%に達しています。

引用:一般財団法人国土計画協会「所有者不明土地問題研究会 最終報告概要」

このうち、相続による登記変更が未了となっている土地は67%にもおよぶそうです。

さらに、一般財団法人の調査では、所有者が不明な土地の面積は増加のいちずをたどり、2040年に720万ヘクタールを超えるという予想がされています。

これは北海道本土の約90%に相当し、放置すれば6兆円を超える経済損失が見込まれてしまうそうです。

また、所有者が不明な土地を有効活用するためには、国や自治体が多大な労力と時間を費やして所有者を調査し、相続人全員の合意を得る必要があり、行政コストが高くなっています。

所有者が相続登記を行わない理由としては、下記が挙げられます。

・手続きの複雑さ

・相続によって不動産を所有すると固定資産税が課されること

これらの課題を解消し、土地の有効活用を促進するために、相続登記の義務化が必要とされました。

相続登記の義務化の概要

相続登記の義務の対象と罰則はどのようなものでしょうか。

相続登記の義務化のポイントをお伝えします。

相続登記が義務化される時期

相続登記の義務化が開始されたのは2024年4月1日でした。

不動産登記法の改正により、相続登記は、相続がはじまって不動産の所有権を得たことを認識をした日付から3年以内に行うことが必要です。

被相続人が不動産を所有していたことを知らなかった期間は、この「3年」に含みません。

また、複数の相続人がいる場合は、いちばん最後に相続の開始を認識した相続人を基準に、認識をした日から3年以内に手続きを完了することが求められています。

さらに、遺産分割協議を経て不動産を手に入れた場合は、分割が決定した日から3年のうちに相続登記を済ませればよいです。

期限内に相続登記しなければ罰則

相続登記を3年以内に行わないと過料が発生します。

相続登記の申請期限は、自分が相続人であり、相続財産に不動産が含まれていると分かった時点から3年以内だと覚えておきましょう。

もし正当な理由がなく、この期限を過ぎても登記を行わない場合は、法務局から「一定の期間内に登記を申請するように」という通知が届きます。

対応しなければ10万円以下程度の過料の支払いを求められるかもしれません。

ただし、期限を守れなかった正当な理由が認められたら、過料の対象外となる可能性があります。

これについては法務局の登記官が個別に事情を確認して判断します。

過料の対象外となる正当な理由例:

・相続人が多く、書類の収集や関係者の確認に時間がかかる

・遺言の有効性に争いがあり、解決に時間がかかる

・相続人が重い病気を抱えている

・経済的に困難な状況にある

義務化される前の相続分も対象

2024年4月1日に施行された「相続登記の義務化」は、施行日より前に発生した相続にもさかのぼって適用されます。

2024年4月1日よりも前に相続をした不動産で、登記が済んでいないものも義務化の対象となります。

ただし、2027年3月末までは猶予期間が設けられています。

正当な理由がなく、この期間内に相続登記を行わない場合は、過去に取得した不動産の分も10万円以下程度の過料が科されるかもしれません。

| 項目 | 内容 |

| 義務化開始日 | 2024年4月1日 |

| 過去の相続への適用 | 施行日より前に発生した相続も対象 |

| 猶予期間 | 2027年3月末まで |

| 過料の条件 | 正当な理由がなく期限内に登記を行わない場合に10万円以下程度の過料 |

過去の相続分についても対象となるため、相続人は自分の名義に変更していない不動産がないかを確認し、早めに対応することが重要です。

相続登記を行わない場合に発生するリスク

相続登記を行わない場合に発生するリスクは以下の3つです。

・ 相続人の数が増えて権利関係が複雑になる

・不動産の売却ができない

・不動産の差押えや共有持分を売却される可能性がある

それぞれ詳しく説明していきます。

相続人の数が増えて権利関係が複雑になる

遺産分割の協議を早めに行わず、相続人の一人が亡くなってしまうと、次の相続が発生して権利関係がさらに複雑化します。

また、法定相続人がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が生じ、新たな相続人が増える場合があります。

相続人が多くなると、互いに面識がない、あるいは連絡が取れない場合もあり、遺産分割の協議自体が非常に困難になるかもしれません。

代襲相続人とは?

本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、そ の人を飛び越えて次の世代で相続できる人です。 「被相続人の孫」や「被相続人の甥姪」が代襲相続人となることがあります。

ただし、過去に遺産分割協議書や印鑑証明書が用意できていて、相続登記だけが未了であった場合は、これらの書類がそのまま有効です。

新たな協議をする必要もなく、これらの書類を用いて相続登記を進めることができます。

不動産の売却ができない

相続登記が行われていない不動産や、名義が亡くなった被相続人のままの土地・建物は、担保として利用することや売却することはできません。

不動産を売却したい場合、まず相続登記を完了させる必要があります。

また、複数の相続人がいる場合、遺産分割の協議が終結しない限り、不動産の名義変更は進められません。

遺産分割の協議が成立し、相続登記が完了するまでの間、その不動産は法的には全ての法定相続人で共有されている状態となります。

このため、個人の判断で勝手に売却することは認められません。

それから、遺言や遺産分割の協議によって特定の相続人が不動産を単独で相続すると決まっていても、他の相続人が先に法定相続分を基に相続登記を済ませれば、自分の持ち分についてであれば売却ができます。

不動産の差押えや共有持分を売却される可能性がある

相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、債権者が、その相続人に代わって法定相続に基づく相続登記を申請し、借金をしている相続人の持分を、差し押さえることが可能です。

さらに、相続人は自分の持分の売却や担保としての提供ができます。

そのため、相続登記を行わず放置していると、相続人以外の第三者が権利関係に介入するというリスクが生じます。

相続登記を行わない相続人が多い要因

相続登記をしないまま放置する相続人が多い理由を3つ説明します。

1. 手続きが複雑で面倒

2. 費用がかかる

3. 相続人全員の同意が必要

相続登記は、不動産の権利を明確にするための重要な手続きですが、内容が細かく、法律に基づいた規定に従って行わなければなりません。

登記に必要な書類をきちんと集め、申請書を正確に作成するためには時間と手間がかかります。

また、法務局や役所へ何度も足を運ぶ必要があり、労力が大きいと感じる人も少なくありません。

また、相続登記をする際には、いくつかの費用が発生します。

必要な書類を取得するための手数料や、登録免許税、場合によっては司法書士に支払う報酬などがかかります。

戸籍謄本や住民票などの書類取得に加え、登記にかかる税金は固定資産税評価額に基づいて計算され、資産価値が高い不動産では特に負担が大きいです。

不動産を売却して費用を回収できれば問題ありませんが、売却が難しい場合には、相続登記にかかる費用が無駄になってしまうリスクもあります。

そして、遺言がない場合、相続人全員で遺産分割の協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。

この場合、相続人全員の合意が必須です。

相続人が少数であれば協議はスムーズに進むことが多いですが、多くの相続人がいる場合や、面識がない場合には、連絡を取ったり、協議を進めたりするために多大な労力が必要です。

相続人の意見が対立したり、協力的でない相続人がいたりすると、期限内に相続登記を終えることができない場合もあります。

亡き親族から譲り受けた不動産が売却できるのかどうか気になりますか?

こちらの記事には、亡くなった親の家を売るときの流れと税金や節税についてまでが解説されています。

ぜひご一読ください。

相続登記の流れ

相続登記の手続きは、管轄の法務局で行う必要があり、4つの手順で進めていきます。

- 相続する不動産を確認する

- 遺言または遺産分割協議で相続人を決定する

- 必要書類を収集・作成する

- 法務局へ申請する

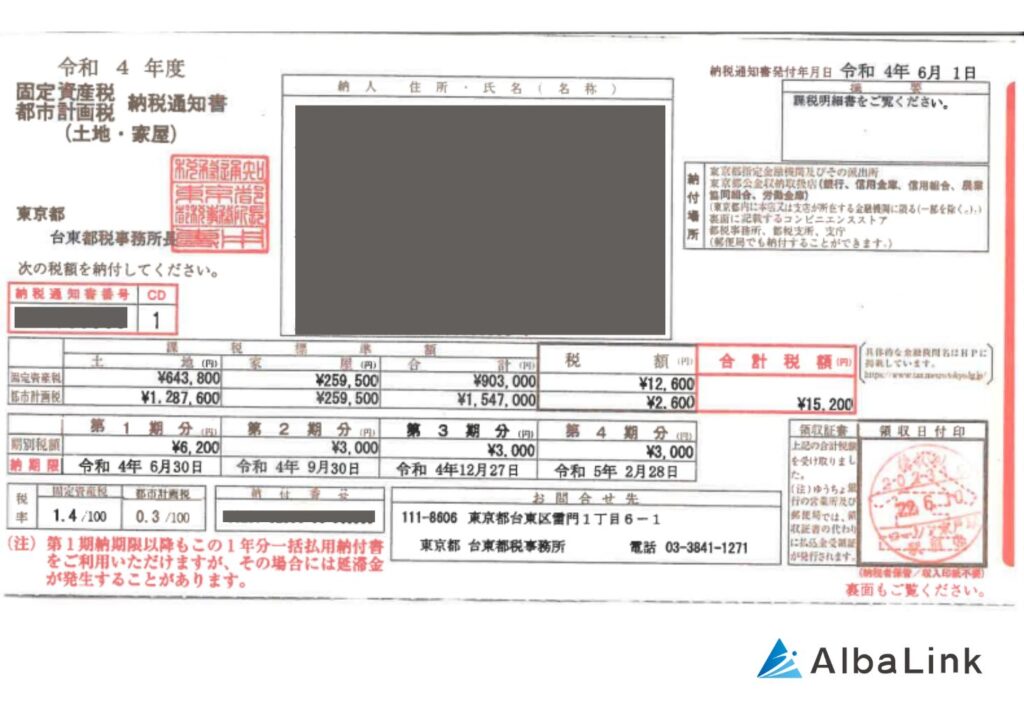

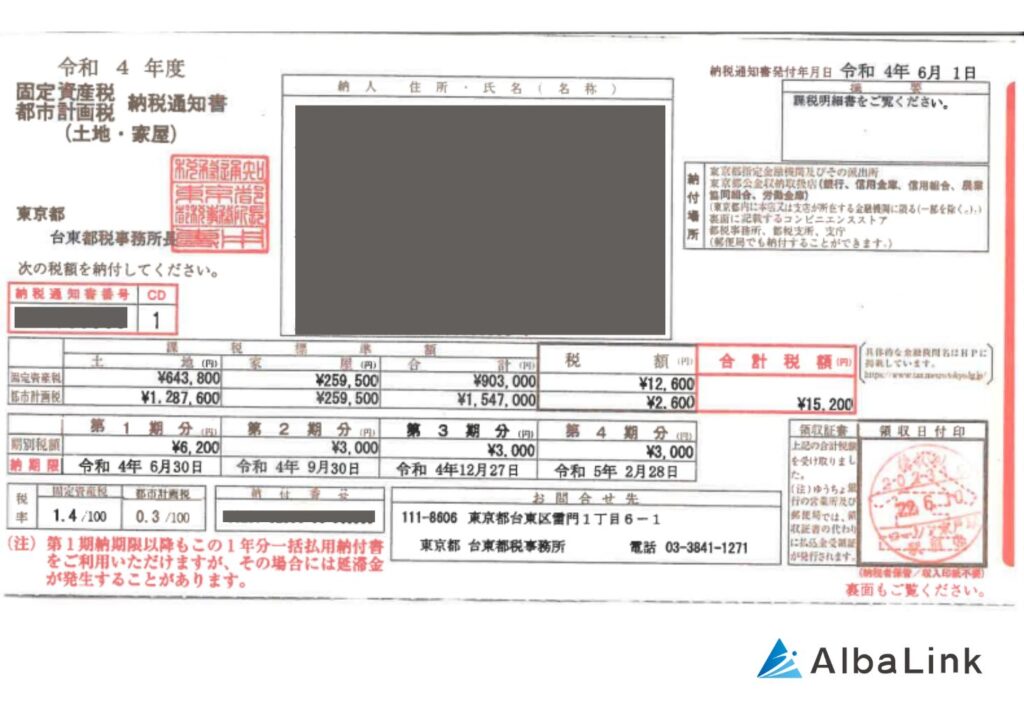

まず、相続する不動産(土地や建物)を確認します。固定資産税納税通知書を参照ください。

これにより、どの不動産を登記するかが明確になります。

【固定資産税納税通知書】

次に、不動産の相続者を確定させます。

遺言がある場合はその内容に従い、遺言がない場合は遺産分割協議を行って相続人を決定します。

そして、相続登記に必要な書類を集め、申請に必要な書類を整えます。

この書類には、戸籍謄本や住民票、登記簿謄本などが含まれます。

最後に、必要書類をそろえたら、管轄の法務局に申請を行います。

申請には、登記事項証明書への必要事項記入、登録免許税の収入印紙を貼り、窓口または郵送で提出します。

申請後、登記が完了したら、登記事項証明書を発行してもらい、名義変更が正しく行われているか確認しましょう。

また、登記識別情報通知書(不動産権利証)を受け取ったら、大切に保管してください。

オンライン申請が可能な場合は、マイナンバーカードを使って手続きすることもできます。

ところで、遺産分割協議書って自分で作成できるのでしょうか?

難しそうな響きの文書ですが、フォーマットに準じて、自分でも作成することができますよ!

こちらの記事には、自分で相続登記をする方法が書かれています。

フォーマット例も紹介されていますので、ぜひご一読ください。

手続き自体は専門家でなくても可能ですが、権利関係が複雑な場合や急ぎの場合には、専門家のサポートを受けると安心ですよ。

相続登記にかかる費用

相続登記を行う際には、主に2種類の費用が発生します。

・「登録免許税」

・「必要書類の取得費用」

1. 登録免許税

登録免許税の金額は、不動産の固定資産評価額に対して0.004を掛けて算出します。

これを納めるための収入印紙は、法務局や郵便局で購入できます。

2. 必要書類の取得費用

相続登記には、戸籍謄本や登記事項証明書、印鑑登録証明書、住民票など、さまざまな書類が必要です。

それぞれの書類には取得にかかる費用がかかります。

具体的には、戸籍謄本は1通500〜700円程度、登記事項証明書は1物件あたり600円、印鑑登録証明書は500円程度です。

そのため、これらの書類費用を含めると、相続登記には一般に2〜3万円程度の費用がかかります。

また、司法書士に依頼する場合、相続登記の手続きを代行してもらうために追加で手数料が発生します。

手数料は一般的に3〜10万円程度です。

手間を省き、スムーズに登記を進めたい場合には、司法書士に依頼するのも一つの方法です。

【費用の内訳表】

| 項目 | 費用 |

| 登録免許税 | 不動産の固定資産評価額の0.4% |

| 戸籍謄本 | 1通あたり500〜700円 |

| 登記事項証明書 | 1物件あたり600円 |

| 印鑑登録証明書 | 1通あたり500円 |

| 住民票 | 取得手数料が必要(自治体による) |

| 司法書士への依頼手数料 | 3〜10万円程度(依頼内容による) |

自分で相続登録をすれば、手数料としては比較的少額で済みますが、必要書類の収集や手続きの手間を考えると、司法書士に依頼する方が、効率よく進められるのかもしれません。

なお、弊社(株式会社 Alba Link )は不動産に強い専門業者です。

下記からお問い合わせが可能なので、よろしければご相談の連絡をください!

相続登記がすぐできないときは「相続人申告登記」

「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記をしていない場合でも罰則が科されるのを回避できます。

また、通常の相続登記と異なり、相続人申告登記は相続人全員の合意が不要で、1人で申請できる点が特徴です。

必要書類も簡素化されており、手続きの負担が軽減されています。

制度の概要

相続人申告登記とは、相続人が相続登記の義務を簡略に果たせるよう新たに設けられた制度です。

この仕組みでは、以下の内容を申告するだけで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなされます。

【通常の相続登記との比較】

| 項目 | 通常の相続登記 | 相続人申告登記 |

| 申請者 | 相続人全員の合意が必要 | 相続人1人で申請可能 |

| 必要書類 | 遺産分割協議書、全員の印鑑証明書などが必要 | 必要書類が簡素化 (自分が相続人である証明のみ) |

| 目的 | 所有権の移転(相続登記の完了) | 一時的な対応として義務を果たしたとみなす |

| 罰則を回避 | 完了することで義務違反を回避 | 申告するだけで罰則を回避 |

メリット

制度を活用し、期限内に申請することで、相続登記の義務を一時的に果たしたものと認められます。

【メリット】

・単独での申請が可能

・必要書類が最小限

・罰則の回避

・所有者不明土地問題の解消に寄与

複数の相続人がいても、そのうちの1人だけで手続きが完了します。

他の相続人の承認を得る必要はありません。

戸籍謄本など、亡くなった方との相続関係を証明する基本的な書類のみで申請が可能です。

この制度は、相続人が特定できる状態をつくるだけであり、正式に不動産の所有権を確定するわけではありません。

以下のリスクがあるため、最終的には正式な相続登記を行う必要があります。

・所有権の移転が未完了

・リスクが蓄積する

この制度では名義人の変更はされず、放置すると将来のトラブルを引き起こす可能性があります。

登記が放置されることで、権利関係が複雑化し、相続人間での紛争や土地の活用が難しくなる場合があります。

この手続きで終わりにせず、正式な登記を行うことでリスクを回避することが重要です。

いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」

相続した土地が活用できず放置されるケースを減らすため、新しく導入された「相続土地国庫帰属制度」では、不要な土地を国に返すことが可能です。

ただし、いくつかの条件があり、すべての土地が対象となるわけではありません。

以下にその仕組みをまとめました。

【制度の概要】

| 項目 | 内容 |

| 導入目的 | 活用されない土地の減少、土地管理の負担軽減 |

| 開始日 | 2023年4月27日 |

| 利用条件 | 一部の土地に限られ、全ての土地が返却可能なわけではない |

| 費用負担 | 土地審査料と、管理費に基づく10年分の負担金を支払う必要あり |

活用できない土地を国に引き渡せるため、管理の負担が軽減されます。

ただし、土地審査料に加え、国による管理コストを基に計算された10年分の負担金を支払う義務があります。

対象外の土地も存在するため、申請を検討する際には制度の適用条件をよく確認しましょう。

以下の条件に該当する土地は、国庫帰属の対象外となります。

・建物が建っている土地

・土壌汚染が確認された土地

・担保権が設定されている土地

・他人が通行路として使用している土地

・権利関係に争いがある

【制度の仕組みを表で整理】

| メリット | 注意点 |

| 土地を管理する負担が軽減される | 審査費用や負担金の支払いが必要 |

| 活用しづらい土地の活用放棄が可能 | 対象外の土地が多いため、申請できない場合がある |

| 2023年4月より制度がスタートしている | 土地審査には一定の条件があり、時間がかかることもある |

この制度は相続登記の義務化と併せて、放置されがちな土地の問題を解消するために設けられたものです。

ただし、すべての土地が返却できるわけではなく、費用も発生します。そのため、申請前に土地の状態や制度の条件を十分に確認することが大切です。

そのほか、相続を放棄するという選択もあります。

こちらの記事には、相続放棄のメリットとデメリット、相続放棄の流れや注意点が解説されています。

まとめ

今回は相続登記の義務化の開始についてご説明をしました。

必要書類を収集し、費用負担をして、法務局に申請する必要があり、面倒に感じたり、できるか不安に思われたりするかもしれません。

ただし、早めに着手をしなければ、より複雑化する恐れがあります。

この記事を読んで仕組みをよく理解して、相続を認知したらすぐに相続登記に取りかかりましょう。

専門会社に依頼すれば安心して手続きが完了できます。

弊社(株式会社Alba Link)も、年間相談実績が3,000件以上の不動産に強い専門業者です。

ご連絡いただけましたら、金額や日程なども含めて全力でサポートをいたしますのでお気軽にご相談ください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!