築古一棟アパートの不動産投資で稼ぐための完全ガイド【優良物件の探し方は?】

「築古の一棟アパートに投資してみたいけれど、修繕費がかさみそう」

「築古の一棟アパートの投資って本当に儲かるの?」

たしかに、築年数の経った物件は、見た目や管理の手間などの面で投資リスクの方が大きいと思われがちです。

しかし、築古アパートへの投資は「初期費用を抑えながら高利回りを狙える有望な不動産投資」として、近年多くの投資家から注目されています。

とはいえ、築古アパート投資には、修繕コストや入居率の低下、融資条件の厳しさといったリスクもあることも事実です。

そこで本記事では、以下のポイントを中心に、築古一棟アパート投資の魅力と注意点をわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、「築古アパート投資でどのようにリスクを抑え、安定的な収益を得られるのか」が明確になります。

なお、弊社Albalink(アルバリンク)では、利回りの高い「築古一棟アパート」の未公開物件をLINE登録者限定で紹介しております。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

物件選びから運用相談まで専門スタッフが「無料」でサポートしておりますので、この機会にぜひLINEにご登録ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

築古一棟アパートの不動産投資が注目される5つの理由

築古一棟アパートは、初期投資を抑えながら安定的な家賃収入を確保できる可能性があるため、多くの投資家から注目されています。

この章では、特に評価されている5つのポイントを順に整理していきます。

利回りが高い

築古一棟アパートは、新築物件と比較して高い利回りを期待しやすい点が特徴です。

建物の価値は築年数とともに下がる一方、土地は大きく値下がりしないことが多く、物件価格のうち建物が占める割合が小さくなる傾向があります。

そのため、購入価格に対する家賃収入の比率が高まりやすくなる(利回りが上がりやすい)構造があります。

例えば、築浅で6,000万円の物件と築古で3,000万円のケースを比較してみましょう。

| 種別 | 購入価格 | 月の満室想定家賃 | 年間家賃収入 | 表面利回り |

| 築浅(築5年) | 6,000万円 | 40万円 | 480万円 | 8% |

| 築古(築30年) | 3,000万円 | 30万円 | 360万円 | 12% |

このように、築古物件の方が、高い利回りて収益化できる場合があります。

つまり、初期費用を抑えつつ収益性を高めたい人にとって、築古アパートは大きな魅力を持つ選択肢といえます。

節税効果が高い

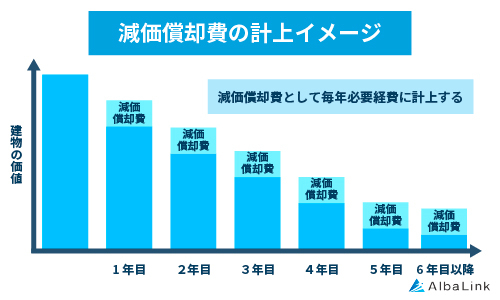

築古物件は、減価償却を短期間で計上できるため、節税効果を得やすい点が強みです。

法定耐用年数を超えた建物は、残存耐用年数を再計算でき、経費として計上する減価償却費が大きくなります。

これにより所得が圧縮され、手元資金を残しやすくなります。

たとえば、築25年の木造アパート(建物価格1,200万円)を取得した場合、簡便法により耐用年数を4年とし、年間300万円(1,200万円÷4年)を経費計上できるケースがあります。

本来複雑な計算が必要な会計や税務上の処理を、一定の基準や割合を使って簡単に求められるようにした方法のことです。

このように、築古物件は節税により手残りを増やしたい人に適した運用方法です。

なお、建物の減価償却費の詳細や、計算方法については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

空室リスクが低い

築古物件は、適切な立地と賃料設定を行うことで、空室リスクを抑えやすい側面があります。

賃貸需要は、築年数よりも「住みやすさ」や「通勤・通学の便利さ」に左右されるため、需要のある地域であれば築古でも入居者は確保できます。

例えば次のような地域では、築古でも入居が安定しやすいと考えられます。

- 駅やバス停が徒歩圏内

- 大学や工場、医療機関が近接

- 生活導線が整っている住宅地

このような条件を満たす物件であれば、築年数が経過していても高い稼働率を維持できる可能性が十分にあります。

つまり、「築古=空室が多い」とは限らず、エリアと賃料が適正であれば、安定した賃貸需要が期待できます。

レバレッジが効く

築古一棟アパートでは、融資を活用しレバレッジを利かせることで運用を開始しやすくなります。

少ない自己資金で大きなお金を動かし、投資効果を高める仕組みのことです。

不動産投資では、金融機関からの融資を利用することで、自己資金以上に投資金額を増やし、資産形成のスピードを高められます。

築古物件の場合、物件価格が比較的抑えられることが多く、自己資金を抑えつつ、家賃収入を得る仕組みを作りやすい傾向があります。

ただし、返済額が家賃収入に対して過度に大きくなると収支が不安定になるため、返済と収入のバランスには注意が必要です。

不動産投資におけるレバレッジ率の目安や効果を高める方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

物件価値が下がりにくい

築古アパートは価格がすでに下がりきっているケースが多いため、今後の値下がり幅が限定的である点も魅力です。

建物は経年により価値が減少しますが、土地の価値は周辺地域の需要と環境によって維持される傾向があります。

そのため、築古物件は建物価格の割合が低く、土地の占める割合が高くなりやすいため、購入後の資産価値の変動が緩やかになりやすいのです。

特に次のような特徴を持つ物件は、価値が維持されやすいと考えられます。

- 最寄駅や公共交通機関へのアクセスが悪くない

- 住宅地として安定した需要がある地域

- 土地の形状や間口が使いやすい

また、将来的に売却する場合は、家賃収入と稼働実績による「収益還元法」が価格に反映されます。

不動産が将来生み出す収益(家賃など)をもとに、その不動産の価値を算出する評価方法です。

そのため、日々の入居付けと物件管理が、出口戦略(売却価格)に直結する点を意識することが大切です。

このように、築古アパートは適切な立地と運用を前提とすれば、購入後に資産価値が急減しにくい投資対象といえます。

一棟アパートの不動産投資は「築古」と「築浅」で違いはある?

築古アパートと築浅アパートは、同じ「一棟アパート投資」であっても、初期費用や運用方針、収益性の傾向が異なります。

この章では、特に差が出やすいポイントを3つに分けて整理します。

なお、以下の記事では、新築アパート投資のメリット・デメリットについてわかりやすく解説していますので、興味のある方はぜひお読みください。

初期費用の違い

築古アパートと築浅アパートでは、購入時の初期費用に大きな差が生じます。

築浅は建物の価値が高い分、購入価格が高くなる傾向があります。

一方、築古は建物価値が下がっているため、購入価格を抑えやすい点が特徴です。

たとえば、次のような違いが想定できます。

| 種別 | 購入価格 | 自己資金目安(20%前提) | 修繕リスク |

| 築浅 | 6,000万円 | 1,200万円 | 小〜中 |

| 築古 | 3,000万円 | 600万円 | 中〜大 |

ただし、築古は購入価格を抑えられる一方で、購入後に修繕が必要となる可能性を踏まえておく必要があります。

つまり、「初期費用を抑えながら築古物件で投資」「投資金額が増えても収益性の高い築浅物件で運用」など、初期費用と収益性のバランスを踏まえた選択基準を持つことが大切です。

融資条件の違い

築浅アパートのほうが、融資条件は通りやすい傾向にあります。

建物の耐用年数が長く残っていると金融機関が貸し倒れリスクを低く見積もるため、長期融資や低金利での借入がしやすいからです。

一方、築古は耐用年数が短い場合、融資期間が短くなり毎月の返済負担が高くなることがあります。

しかし、築古であっても「土地の資産性が高い」「収益性が安定している」と判断されれば、融資が受けられるケースもあります。

したがって、築古投資では、融資による返済負担を考慮しつつ、家賃収入とのバランスを見極めることが大切です。

収益性の違い

収益性においては、築古アパートのほうが高い利回りを期待しやすい傾向があります。

築年数が経過することで建物価値が下がり、購入価格が抑えられるため、家賃収入に対して投資効率が良くなる場合があるからです。

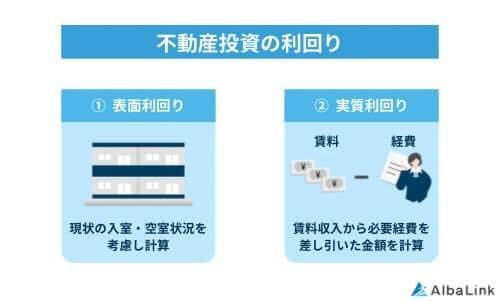

ただし、築古は築浅物件以上に修繕費を考慮する必要があり、表面利回りだけで判断すると実態とズレることがあります。

そのため、修繕費を含めた「実質利回り」での判断が重要です。

したがって、「安定と融資条件の築浅」「収益性と工夫の余地がある築古」という違いを理解し、自分が目指す投資スタイルに合わせて選択することが大切です。

築古一棟アパートの不動産投資が向いている人の3つの特徴

築古アパートの投資は、誰にでも適しているわけではありません。

収益性を高めやすい一方で、修繕対応や賃貸運営の工夫が求められるため、向いている人とそうでない人が分かれます。

ここでは、築古アパート投資と相性が良い人の特徴を3つご紹介します。

自己資金に余裕がある

築古アパート投資は、自己資金にある程度の余裕がある人に向いています。

築年数が経っている物件は、外壁や給排水管などに修繕が必要となる場面が出やすく、突発的な費用に対応できる資金の余力(予備費)が運用の安定性に直結するためです。

修繕のタイミングや費用を完全に予測することは難しいため、物件価格や諸費用とは別に予備資金を確保しておくと安心です。

以下は、自己資金量と運用の安定性の関係を示したものです。

| 状況 | 自己資金に余裕がある場合 | 自己資金が少ない場合 |

| 修繕発生時の対応 | 迅速に工事を実施し、入居維持がしやすい | 対応が遅れ、空室や退去につながる可能性 |

| キャッシュフロー | 赤字になりにくい | 空室や修繕が重なると赤字転落の可能性 |

| 投資継続性 | 長期的に継続しやすい | 継続が困難になる恐れ |

このように、資金的な余裕は運営の安心材料となります。

つまり、「投資後のさまざまな状況に備えられるかどうか」が、築古アパートに向いているかの判断基準となります。

なお、不動産投資において必要な自己資金の目安は、以下の記事にて詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

リスクを取れる

築古アパートは、高利回りを狙いながらリスクをコントロールできる人に向いています。

築古アパートは、建物状態の改善や賃貸経営の工夫によって収益性を高められる「改善型の投資」です。

新築・築浅は、現況のまま投資を始められ改善余地が少ない一方、築古はリフォームやターゲット入居者の再定義により収益を引き上げられる余地があります。

以下は、築古アパートの改善による収益向上イメージです。

| 改善内容 | 費用 | 想定効果 |

| LED照明の交換 | 5万円 | 内見時の印象が向上 |

| 水回りの小規模リフォーム | 10万円 | 入居満足度が上がり退去率抑制 |

| アクセントクロス施工 | 8万円 | 賃料をわずかに上げられる可能性 |

このように、大掛かりなリノベーションを行わなくても、小さな改善を積み重ねることで収益性を調整する余地があります。

すなわち、築古アパートは 「手を入れて収益を伸ばす投資」 と相性が良い人に向いています。

節税を重視している

減価償却を活用して税負担を抑えたい人にとっても、築古アパートは有力な選択肢となります。

築年数が進んだ物件では、建物価値がすでに減価しており、残存耐用年数を短縮して経費計上できる可能性が高いためです。

これにより所得税や住民税が軽減され、手元に残る資金が増えやすくなります。

次は、構造ごとの耐用年数と、築25年の物件を購入した場合の例です。

| 構造 | 法定耐用年数 | 築25年時の償却可能年数(簡便法) |

| 木造 | 22年 | 4年 |

| 鉄骨造 | 34年 | 6年 |

| RC造 | 47年 | 9年 |

建物価格が1,200万円の場合、耐用年数に応じて年間の減価償却費が計上されるため、所得の圧縮とキャッシュフロー改善につながります。

つまり、税負担を抑えながら収益を積み上げていきたい人にとって、築古アパートはメリットが大きい投資手法といえます。

ただし、節税を目的とした不動産投資は危ういとされており、以下の記事ではその理由を詳しく解説していますので、ぜひこちらもご一読ください。

築古一棟アパートの不動産投資が向かない人の3つの特徴

築古アパートは高い利回りや節税効果を期待できますが、適した姿勢や資金計画が整っていないと運用が負担に感じられる場合があります。

この章では、築古アパート投資が向かない人の特徴を3つ紹介します。

投資資金が少ない

自己資金や本業収入が少ない場合、築古アパート投資は負担が大きくなる可能性があります。

築年数が進んだ建物は、設備や外装などの修繕が突発的に必要となることがあり、予備資金が不足していると安定した運営が難しくなるためです。

さらに、空室が発生し家賃収入が減ると、ローン返済の負担が一気に重くなる場合があります。

以下は、自己資金によって運営の安定性がどう変わるかを示した例です。

| 状況 | 自己資金に余裕がある場合 | 自己資金が少ない場合 |

| 修繕対応 | 速やかに行えるため入居維持に有利 | 対応が遅れ、空室発生の恐れ |

| キャッシュフロー | 収支に余裕が生まれやすい | 赤字に転じやすい |

| 運営継続 | 長期運用がしやすい | 継続が難しくなる場合も |

このように、資金余力は築古アパート投資における安全弁として重要な役割を果たします。

つまり、資金にゆとりがない状況では、築古アパートは不安が大きくなりやすい投資となります。

物件管理に手間をかけたくない

物件管理に手間をかけたくない人は、築古アパート投資にはあまり向きません。

築年数が経過した物件は、設備のメンテナンスや入居者対応が発生しやすく、管理会社に委託しても、最終判断は所有者が行う場面も多いためです。

例えば、以下のような改善は費用を抑えつつ入居率を維持しやすい対策です。

- 共用部LED化

- 清掃頻度アップ

- ネット無料設備導入 など

このように小さな改善でも、管理に対する姿勢の違いは、運用成果に大きく影響します。

したがって、築古アパートは運用改善・定期的なメンテナンスに前向きな人に向く投資であり、放置型運用を求める場合は不きです。

新築や築浅にしか興味がない

融資条件の良さを最優先し、新築や築浅物件に魅力を感じる人には、築古アパートは向いていない場合があります。

新築・築浅は融資が通りやすく返済計画が立てやすい反面、購入価格が高く、利回りが低い傾向があります。

一方で築古は融資条件が厳しくなる場合があるものの、収益性や節税効果を得やすい特徴があります。

以下は、築浅と築古物件の収益性に関する比較です。

| 項目 | 築浅 | 築古 |

| 購入価格 | 高い | 低い |

| 融資条件 | 通りやすい | 審査が重視されやすい |

| 表面利回り | 6〜8% | 10〜14% |

| 改善余地 | 小さい | 大きい |

改善によって収益性を高める余地があることが、築古アパートの魅力のひとつです。

つまり、融資条件の良さより収益性や改善余地を重視できる人こそ築古アパートに適しています。

築古一棟アパートで不動産投資をする4つのリスク

築古アパートには高い利回りや節税効果といった魅力がありますが、同時に注意すべきリスクも存在します。

この章では、築古アパート投資で特に意識すべき4つの代表的なリスクについて整理します。

収益悪化でローン返済できない

築古アパートでは、収益の変動によってローン返済が圧迫されるリスクがあります。

家賃相場は、築年数の経過や周辺相場に引っ張られて下がることがあり、さらに、エリアでの競争力を失うと空室が発生し、収入が減少するためです。

収入が計画より落ち込んでも、ローン返済や運用経費は固定されているため、手元資金を取り崩さなければならない可能性があります。

以下は、仮に家賃が低下した場合の収支変化例です。

| 項目 | 購入時 | 家賃下落後 |

| 家賃(1室あたり) | 6万円 | 5.4万円(▲10%) |

| 入居率 | 95% | 85% |

| 年間家賃収入 | 410万円 | 330万円 |

| 年間ローン返済額 | 300万円 | 300万円 |

家賃収入が下がった状態でも返済額は変わらないため、キャッシュフローが圧迫されることがわかります。

つまり、収益悪化の可能性を前提に「返済余力」や「予備資金」を確保しておくことが重要になります。

以下の記事では、不動産投資ローンにおける適切な返済比率について、わかりやすくまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

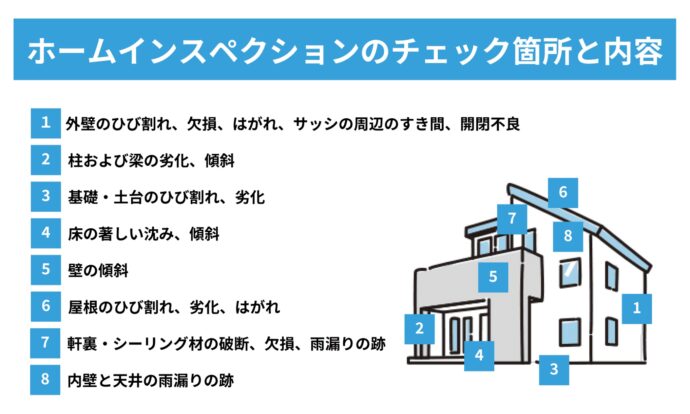

老朽化により事故が起きる

築年数が経過した建物は、老朽化に伴う設備トラブルや安全性の問題が起こりやすくなります。

以下にあげるように、外見からは判断しにくいトラブルも多く、入居者の生活に影響を及ぼす可能性があります。

- 給排水管の劣化

- 屋根・外壁の破損

- 電気系統の不具合 など

また、共用部の破損が原因で事故が発生した場合、オーナーとして修繕責任や補償を求められるケースもあります。

こうしたトラブルに備えて、事前にインスペクション(住宅診断)を実施しておくと、修繕計画が立てやすくなります。

建築士などの専門家が住宅の劣化状況や欠陥の有無を調査し、建物の状態を客観的に評価することです。

築古アパート投資では老朽化による事故を避けるために、購入前の点検と定期的なメンテナンスが欠かせません。

売却が困難になる

築古アパートは、売却時に買い手が限られる可能性があります。

築年数が進んだ物件は、金融機関が評価を下げる傾向があり、購入希望者がローンを組みにくくなるためです。

また、立地や需要の見通しが悪ければ、価格を下げても買い手が見つかりにくくなる場合があります。

以下は、売却のしやすさに影響する要因の一例です。

- 駅からの徒歩距離

- 周辺人口の推移

- ターゲットとなる入居層の需要

- 建物構造・耐震性 など

これらを購入前に確認しておくことで、出口戦略の精度が高まります。

すなわち、築古アパートは出口戦略をしっかり設計しておけば問題ありませんが、無計画に所有すると売却が難しくなる可能性がある点には注意が必要です。

なお、以下の記事では、収益物件が売れない理由や対処法について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

税負担が重くなる

築古アパートは節税効果が得られやすい一方で、税負担が重くなるタイミングが訪れることがあります。

税負担が増える理由として、家賃収入が増えると所得税や住民税が上昇するだけでなく、減価償却費が終わった後の「デッドクロス」により課税所得が急激に増えるリスクがある点が挙げられます。

※元利均等返済の場合、返済が進むにつれ元金部分の返済割合が増える

デッドクロスを迎えるタイミングに備えて対策をしていないと、収支が急激に悪化する可能性があります。

例として、税率20%の人が減価償却費50万円が消失した場合、税負担は単純に10万円増えます。

これが返済額の増加と重なるとキャッシュフローが圧迫されるため、税務対策が不可欠です。

つまり、節税の恩恵は永続するわけではないため、長期の収支計画を事前に立てておくことが安定運用につながります。

なお、不動産投資のデッドクロスについて、より詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

築古一棟アパートの不動産投資で起こりやすいトラブル3選

築古アパートでは、収益性を高めやすい一方で、運営中に想定外の問題が発生することがあります。

ここでは、実際に起こりやすいトラブル例として、修繕費の増加と空室問題に関連したケースを取り上げます。

想定外の修繕費がかかった

築古アパートでは、購入前に想定していなかった修繕が発生し、費用が増えるケースがあります。

その理由として、築古物件は築年数が経過しており、外観はきれいでも内部設備が傷んでいることがあるためです。

購入前に図面や点検記録を確認していても、内部劣化が見つかることは珍しくありません。

仮に給排水管のトラブルで40万円、給湯器交換で15万円、外壁補修で60万円が同時期に発生すると、合計で115万円の出費となります。

この規模の支出が突発的に起きる可能性を見越して資金を確保しておかないと、キャッシュフローが大きく崩れてしまいます。

つまり、築古アパートを購入する際は、初期見積もりに加えて、追加修繕費に備えた予備資金を持っておくことが重要です。

なお、以下の記事ではアパートにかかる修繕費の目安などをわかりやすく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

入居者の確保が難航した

築古アパートでは、空室が発生した際に入居者の確保が苦戦する場合があります。

築年数が古い物件は、同じエリアに新築や築浅物件があると比較されやすく、設備や室内の印象が弱いと選ばれにくくなるためです。

立地条件があまり良くないアパートでは、このリスクはさらに大きくなります。

空室リスクが発生する背景には、以下のような要因があります。

- 設備が古く、競合より魅力が劣る

- 築古物件は入居者が敬遠しやすい傾向

- 管理状態が悪いと「住みたい」と思われにくい

- エリア自体の需要が低下している場合もある など

これらの理由が重なると、広告費をかけても入居者が集まらず、長期間の空室となり、家賃収入が大幅に減る危険があります。

したがって、築古アパートでは「入居者需要のある立地を選ぶ」「設備を最低限アップグレードする」といった対策が必須です。

デッドクロスで収益が悪化した

築古アパートでは、減価償却が終わった後にキャッシュフローが急激に悪化する「デッドクロス」が発生しやすいため、事前に資金計画を立てておく必要があります。

デッドクロスが起こる理由は、ローン返済額のうち「元金部分」が増え、減価償却(経費計上できる部分)を上回るためです。

特に築古は「耐用年数が短い」ため、減価償却が4〜7年ほどで終わるケースが多く、そのタイミングで税負担と返済の両面から収支が悪化します。

以下はデッドクロスの収支変化の仮定例です。

| タイミング | 減価償却費 | 課税所得 | 税負担 | キャッシュフロー |

| 運用初期 | 多い | 少ない | 少ない | 安定 |

| 減価償却終了後 | 小さい | 多い | 大きい | 圧迫される可能性 |

たとえば、年間80万円の減価償却費が終了した場合、同額が課税対象に上乗せされるため、税負担が増加します。

その結果、手元に残る現金が減り、再投資しにくい状況に陥る可能性があります。

つまり、築古アパート投資ではデッドクロスを理解し、事前の資金計画をしっかり立てることが安定経営の鍵となります。

築古一棟アパートの不動産投資で成功できる5つのポイント

築古アパート投資を成功させるには、物件選定だけでなく、運営方針や修繕計画、出口戦略までを含めた総合的な視点が不可欠です。

この章では、運用を安定させながら収益を最大化していくための重要なポイントを紹介します。

賃貸需要を調査する

築古アパート投資では、物件の立地と賃貸需要の調査が成功の土台となります。

築年数が古い物件は、新築物件と比較された際に魅力が劣りやすいことから、エリアの需要が低いと、空室期間が長期化する可能性が高まるためです。

賃貸需要を判断する際は、以下のような点を確認しましょう。

- 最寄り駅までの徒歩距離

- 周辺人口の推移

- 需要の強い間取り(例:単身向け / ファミリー向け)

- 近隣家賃相場と比較した賃料バランス など

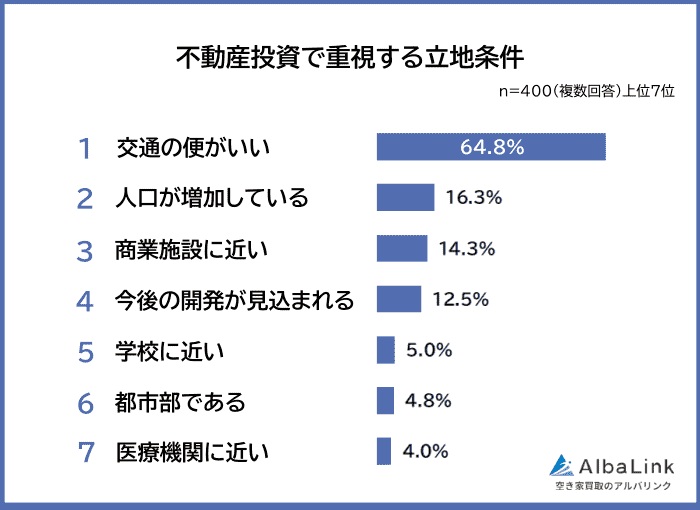

弊社アルバリンクの調査でも、「不動産投資で重視する立地条件」のアンケートでは以下のような結果になっています。

たとえば、家賃相場が安いエリアでも、交通の便が良く、大学や工場が近くにあれば単身者需要が安定しやすく、十分な入居確保ができる可能性があります。

つまり、築古アパートの成功は、「建物の古さを補えるほどの需要があるか」を見抜くことから始まります。

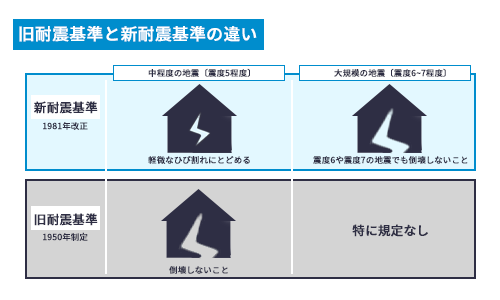

旧耐震基準の物件を避ける

築古アパートを選ぶ際には、耐震基準の確認が欠かせません。

1981年6月以前に建築された物件は旧耐震基準の可能性があり、現行基準に比べて地震への耐性が低いとされているためです。

安全性に問題がある物件は、入居者確保にも不利となり、修繕や補強費用が高額になる場合があります。

たとえば旧耐震のRC造アパートでは、耐震補強工事に100万円〜300万円が必要になることもあります。

それに対し、新耐震のアパートなら補強の必要性が低く、修繕費を抑えながら運用できます。

したがって、購入前に建築確認日を確認し、必要に応じて耐震診断を行うことで、運用の安全性が高まります。

つまり、築古アパートでは「収益性」だけでなく「安心して運用できるか」も重視することが重要です。

不動産投資における地震リスクについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

修繕費も含めて利回りを計算する

築古アパートでは表面利回りだけを見て判断せず、修繕費を含めた「実質利回り」を重視することが成功につながります。

修繕費を考慮すべき理由として、築古アパートでは排水管や外壁など複数の設備が経年劣化しており、購入後すぐに修繕が必要になるケースがあるためです。

修繕費を織り込まないと、想定より手残りが少なくなり、キャッシュフローが悪化してしまいます。

実質利回りを算出することで、長期的にどれだけ利益が残るかを正確に判断できます。

以下に、実質利回りの計算例をまとめます。

| 項目 | 築古(改善あり) | 築古(改善なし) |

| 表面利回り | 12% | 12% |

| 年間修繕費 | 30万円 | 70万円 |

| 年間手残り | 180万円 | 140万円 |

| 実質利回り | 9% | 7% |

同じ12%の表面利回りでも、修繕費で年30万円差が出れば、実質利回りは2%以上変わります。

これが長期で積み重なると、資産形成に大きな差を生むことになります。

つまり、築古アパートの購入判断では、表面利回りではなく修繕費を織り込んだ「実質の手残り」で判断することが不可欠です。

信頼できる管理会社を選ぶ

築古アパート運営では、入居対応や建物管理を支えてくれる管理会社の存在が重要です。

特に築古は設備トラブルが起きやすいため、レスポンスの早い管理会社と連携することで、入居者満足度と退去率に大きく影響します。

管理会社を選ぶ際は、以下を確認しましょう。

- レスポンスが早く、担当者の説明が丁寧

- トラブル対応の経験が豊富

- 入居募集の戦略が明確

- 管理手数料の内容が透明

- 他のオーナーからの評価が良い など

管理会社は「業務委託先」ではなく「収益をつくるパートナー」です。

信頼できる管理会社と組むことで、築古物件でも高い入居率を維持しやすくなり、キャッシュフローの安定につながります。

また、以下の記事では管理会社の選び方をわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

出口戦略を立てておく

築古アパート投資で成功するには、購入前から出口戦略を明確にしておくことが重要です。

出口戦略が重要な理由は、築古アパートは建物価値が低下し続けるため、収益性が悪化した段階で売却が難しくなる可能性があるからです。

また、金融機関の融資条件が厳しいため、買い手が限定されやすく、売却タイミングを誤ると想定より低い価格で手放すことになりかねません。

こうした事態を避けるには、保有期間や売却条件の目安を事前に想定しておく必要があります。

以下は、出口戦略ごとの特徴を比較した表です。

| 戦略 | メリット | デメリット |

| 満室のまま売却 | 高値で売れやすい | タイミング調整が必要 |

| 長期保有 | 減価償却を最大化できる | デッドクロスに注意 |

| 価値向上後に売却 | 収益を上げて高値売却も可能 | 手間と修繕費がかかる |

たとえば、満室稼働・利回り10%の状態で売却すれば高値での売却が期待できますが、空室が多い状態だと買い手が限られ、価格交渉で不利になります。

つまり、築古アパートでは「購入前に出口戦略を想定すること」が投資成功の鍵となります。

以下の記事では、不動産投資における出口戦略について、さまざまなパターンに分けてご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

不動産投資向きの築古一棟アパートの効率的な探し方3選

築古アパートで成功するためには、収益性の高い物件を効率よく探す方法を知っておくことが非常に重要です。

この章では、築古アパートを見つけるうえで効果の高い方法を、次の3つの視点から整理します。

賃貸需要が安定した地域を狙う

築古アパートの運用では、建物の古さを立地と需要で補うことが重要です。

築年数が古い物件は、新築物件に比べると外観や設備の面で不利になることがありますが、賃貸需要が高いエリアであれば、空室リスクを大幅に減らすことができます。

需要の強さは、次のような指標で確認できます。

- 駅から徒歩10分以内

- 人口が減少していないエリア

- 大学・工場・病院の近く

- 周辺家賃相場とのバランス など

たとえば、築年数が古くても、駅徒歩8分・周辺に専門学校がある地域では単身者需要が安定しやすく、空室が出ても再募集が比較的スムーズに進む可能性があります。

つまり、「建物の古さ」よりも「地域の需要」が、築古アパート投資の成功に大きく影響します。

「築古 × 満室稼働中」の物件を探す

築古であっても、すでに満室稼働している物件は「実際に需要が存在している物件」であるという点で評価できます。

入居者が確保されているという事実は、賃貸市場との相性が良いことを示しており、空室リスクを低減できる可能性が高まります。

たとえば、築30年でも満室が続いている物件であれば、賃料設定や間取りのバランスがうまく機能していると考えられます。

ただし、退去時に一気に修繕費が必要となる可能性があるため、入居年数やリフォーム履歴も確認することが大切です。

つまり、「築古でも満室で稼働している物件」は収益性の裏づけがあり、初心者でも安心して検討しやすい選択肢と言えます。

未公開物件を紹介してもらう

築古アパートでは、条件の良い物件ほど情報が一般に出回らず、未公開のまま取引されることが多いのが現状です。

売主が表に出したくないケースや、仲介会社がコミュニケーションコストの削減のため信頼できる投資家へ優先的に紹介するケースが多いためです。

よって、良い築古アパートを見つけるには、不動産会社と継続的なコミュニケーションを取り、希望条件と投資の意図を明確に伝えることが重要です。

たとえば、「立地」や「予算」などをはっきり伝えることで、担当者は条件に合う物件を見つけた際に優先的に連絡しやすくなります。

物件ポータルサイトに掲載される前に情報を得られれば、競争が少ない状態で検討できるメリットがあります。

ただし、こういった「不動産会社とのコネ」を作っていくのは大変ですよね。

そこで、弊社アルバリンクでは、LINEに登録するだけで「高利回りの未公開物件情報」を受け取れる仕組みを整えています。

弊社は空き家や築古物件を専門に扱う不動産会社で、空き家でお困りのお客様から直接買い取ることで、多くの物件を仕入れることに成功しています。

紹介している投資物件に関する質問や相談も「無料」で受け付けていますので、ぜひこの機会にLINEにご登録ください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

まとめ

築古一棟アパートへの不動産投資は、高利回りや節税効果など多くのメリットがあり、資産形成を加速させたい投資家にとって魅力的な選択肢です。

ただし、老朽化による修繕費の増加や収益悪化によるローン返済の困難、売却時の流動性の低さなど、築古ならではのリスクも存在します。

これらのリスクを回避するためには、エリア選定や修繕費の見込みなどを慎重に見極めることが重要です。

特に、利回りの高い物件を見つけることは、キャッシュフローの安定やリスク軽減に直結します。

そのためには、表面的な情報だけでなく、未公開物件の情報を持つ専門業者と連携することが有効です。

なお、弊社アルバリンクは、LINE登録者限定で、高利回りな未公開物件を豊富に紹介し、投資家様のニーズに合った最適な物件提案が可能です。

ぜひLINEに登録して、築古一棟アパート投資の成功につながる情報を手に入れてください。

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!