空き家・古家の不動産投資リスクと対策を徹底解説!

空き家や古家を活用した不動産投資に興味はあるけれど、「本当に儲かるのか?」「ボロボロの家を買って損しないか?」と不安を感じていませんか?

実は、空き家や古家といった“訳あり”物件でも、ポイントを押さえれば高利回りを狙える有望な投資対象となります。

近年では、低価格で購入できる物件をリフォームして賃貸に出すスタイルが注目され、投資家の間で人気を集めています。

ただし、こうした物件には“安いからこそ”のリスクも存在します。

例えば、リフォーム費用がかさむ、建物の劣化や法的な制限、想定外の管理コストなど、見落としやすい課題も多くあります。

この記事では、以下のポイントを中心に解説していきます。

最後までお読みいただくことで、空き家・古家投資に潜むリスクへの理解が深まり、失敗しないための具体的な対策がわかるようになります。

そして、これらのポイントをふまえたうえで、実際に“訳あり”物件を活かした投資を始めることができるようになります。

Albalinkでは、利回りの高い空き家・古家などの投資用物件をご紹介しており、LINE登録で最新の物件情報や投資ノウハウを受け取ることが可能です。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

初めての方も、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

目次

空き家・古家が不動産投資家に注目される3つの理由

空き家や古家が、今や多くの不動産投資家にとって注目の的となっています。

特に近年では、全国で増加する空き家問題に対応する形で、地方自治体や一般社団法人による推進活動も活発になっており、不動産投資の新たなジャンルとして広がりを見せています。

ここでは、空き家・古家が注目される主な3つの理由について解説します。

低価格取得で高利回りを狙えるから

空き家や古家への投資は、少ない資金で始められる点が大きな魅力です。

中古の戸建て物件であれば、都市部のマンションやアパートに比べて価格が非常に安く、その分利回りが高くなりやすい傾向があります。

たとえば、100万円台で購入した古家に200万円のリフォームを行い、合計投資額が300万円だったとします。

月5万円で入居者がついた場合、年間家賃収入は60万円。

このときの実質利回りは約20%(=60万円÷300万円)となります。

都市部の新築物件の平均利回り(3〜5%前後)に比べると、それでも非常に高い数字です。

実際に、多くの不動産投資家が副業として地方の古家を活用し、利益を上げている事例が書籍やセミナーでも紹介されています。

このように、低価格での取得は不動産投資初心者にも挑戦しやすく、高利回りという明確なメリットを生み出しています。

都市部に比べて競争が少ないから

空き家・古家の投資は、都市部のような過熱した競争を避けられる点が大きな利点です。

都市部では不動産の価格が高騰し、多くの投資家が集まるため、優良物件の取得が難しくなっています。

一方、地方の空き家は市場の注目度が低く、価格交渉の余地もあり、投資家にとって有利な条件で取得できることが多いです。

たとえば、ある地方都市では、不動産投資の入門者が空き家バンクを通じて格安で物件を取得し、最低限の改修で入居者を確保し、初年度から収益化に成功したケースがあります。

このような環境では、独自のノウハウやリフォームの工夫によって差別化を図りやすく、大家としての経営経験を積むにも適しています。

競争が少ない分、自分のプランナーとしての力を最大限に発揮しやすいのです。

再生によって価値を創造できるから

空き家や古家を「再生」することは、単なる不動産投資ではなく、地域活性化や社会貢献にもつながる価値ある行為です。

放置された物件を改修し、新たな住まいや店舗として活用することで、地域の魅力を高め、資産価値も向上します。

たとえば、一般社団法人 リノベーション住宅推進協議会の事例では、老朽化した空き家をおしゃれなカフェにリノベーションし、地域の観光資源として成功を収めています。

こうした取り組みは、単なる収益だけでなく、家賃収入を得ながら社会貢献もできる「最強の不動産投資」として評価されつつあります。

また、地方自治体との連携や支援制度を活用することで、リスクを抑えながら安定した経営が可能です。

空き家の再生は、日本の不動産市場において今後ますます注目される投資スタイルといえるでしょう。

空き家・古家の不動産投資で見落としがちな5つの問題点

空き家や古家を活用した不動産投資は、低価格で高利回りが期待できる一方で、初心者が見落としがちなリスクや課題も多く存在します。

特に物件の再生や改修を伴う投資は、表面利回りだけでは見えない「隠れコスト」や「管理負担」が大きな問題になることがあります。

ここでは、空き家・古家投資における代表的な5つの問題点を紹介し、適切な対応策を考察します。

リフォームで想定外の出費が発生する

空き家・古家の再生において、最も多いトラブルが「リフォーム費用の予想外の増加」です。

投資家が見込んでいた予算を大幅に超えるケースは少なくありません。

たとえば、築40年以上の戸建てを購入したある大家は、床下の腐食や配管の老朽化が購入後に発覚し、追加で200万円以上の改修費が発生しました。

これは物件購入価格と合わせて、当初の資金計画に大きな影響を与えました。

不動産投資の入門者は特に、「リフォーム費用=見積もり額」であるという誤解を持ちがちですが、実際には解体して初めてわかる劣化も多く存在します。

したがって、物件の価格だけで判断せず、再生に必要なノウハウを持つ専門家に事前相談するなど、リスクを最小限に抑える準備が必要です。

建物の劣化に伴う補修費がかかる

古家投資では、購入後も定期的に発生する「補修・維持費用」を避けることはできません。

建物は時間の経過とともに目に見えない部分から少しずつ傷みが進行します。

- 外壁のひび割れ

- 屋根の劣化

- 給排水設備

- 電気配線の故障 など

たとえば、築40年以上の木造住宅では、5年ごとに屋根や外壁の再塗装、10〜15年で給湯器やエアコンなど設備交換が必要になるケースも多く、年間の維持コストとして家賃収入の1〜2割程度を見込むのが現実的です。

補修費用は避けるべき“出費”ではなく、資産価値を守るための“保全コスト”と捉え、長期保有を前提に計画的な積立やメンテナンスを行うことが重要です。

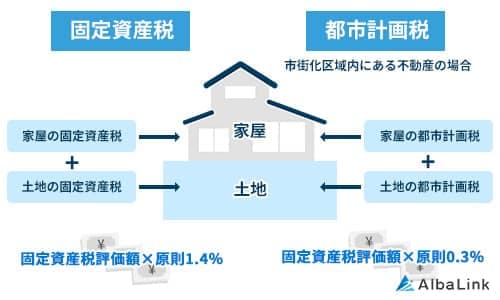

空室期間中でも固定資産税や管理費がかかる

不動産投資では、家賃収入がない期間にも「固定資産税」や「管理費」といった支出が発生します。

特に空き家・古家投資では、リフォームや再生中の空室期間が長くなりがちで、収入のない期間のコスト管理が課題です。

たとえば、半年以上の改修期間中に固定資産税と月々の草刈りや防犯管理費がかかり、投資家の資金繰りを圧迫する事例もあります。

また、地方の物件は入居者がすぐに見つからないことも多く、収益化までに時間がかかる点も考慮すべきです。

このようなリスクを見越して、投資家はあらかじめ「収入ゼロ期間」の資金計画を立て、必要な資金を確保しておくことが重要です。事前準備ができていれば、長期間の空室も冷静に対応できます。

自治体ルールや景観条例によって制限がかかる

空き家を再生する際には、自治体の「景観条例」や「用途地域の制限」などにより、自由な改修ができない場合があります。

こうした行政上のルールを無視すると、工事の中断や罰則の対象になることもあります。

一部の古民家は、景観や文化財の保護を目的とした条例の指定を受けていることがあります。

外観や色、改修方法に制限がかかりビジネス計画自体が頓挫してしまうかもしれません。

不動産投資では、物件そのものの価値だけでなく、「地域のルール」に適合できるかも重要な判断基準です。

最新の条例情報や自治体のガイドラインは、地域のウェブサイトや役所窓口で事前に確認し、必要があれば協議会や専門プランナーに相談することが推奨されます。

隣地との境界問題や近隣トラブルが発生する

最後に見落とされがちな問題が、「隣地との境界確認」と「近隣トラブル」です。

特に古家は境界標が不明確な場合も多く、購入後に越境や敷地トラブルが発覚することがあります。

実際に、塀の一部が隣地に越境していたことから、解体や再設置を求められ、多額の費用と時間がかかったという事例も報告されています。

また、地域によっては空き家に対して厳しい目を持つ住民もおり、リフォーム中の騒音やゴミ処理などで近隣とトラブルになるケースもあります。

これらの問題に対応するには、購入前に必ず現地確認と測量士による境界調査を行い、地域との信頼関係を築く姿勢も重要です。

不動産投資は「物件」だけでなく、「人との関係性」も成功の鍵となるビジネスです。

空き家・古家の不動産投資に潜む法的・構造的4つのリスク

空き家・古家を活用した不動産投資は、少ない資金で始められ、利回りの高さから人気が高まっていますが、その一方で見落とされがちな法的・構造的リスクも多く存在します。

特に初心者や副業として投資を検討している人にとっては、事前の情報収集と慎重な判断が不可欠です。

ここでは、不動産投資に潜む4つの代表的なリスクについて、具体例を交えて解説します。

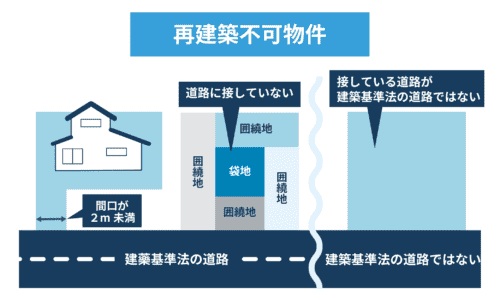

再建築不可物件による流動性の低さ

不動産投資において「再建築不可物件」は、流動性が低く、出口戦略を立てにくい重大なリスクとなります。

再建築不可とは、法律上、新しく建て直すことができない物件を指します。

たとえば、都市計画区域内で接道義務を満たさない空き家を購入した投資家が、将来的に建物が倒壊しても新築できないと分かり、資産価値が著しく下落してしまったというケースがあります。

こうした物件は価格が安く、収益性が高そうに見えるため初心者には魅力的に映りますが、売却や担保化が難しく、事業としてのリスクが高まります。

再建築の可否は必ず事前に法務局や市区町村の建築課で確認し、不安な場合は不動産投資のセミナーや書籍で基礎知識を学んでおくとよいでしょう。

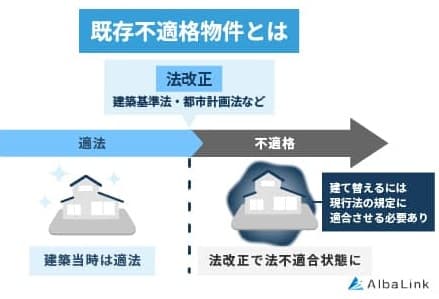

接道義務違反や既存不適格物件の存在

古家の中には、「接道義務違反」や「既存不適格物件」と呼ばれる、現在の建築基準法に適合していない物件も多く存在します。

たとえば、幅員4m未満の私道にしか接していない物件や、建ぺい率・容積率を超えて建てられた古家などがそれにあたります。

こうした物件は、再建築や大規模リフォームが制限されるケースが多く、想定していた再生計画が実現できないリスクがあります。

実際、ある投資家が購入した築古の空き家では、建ぺい率の超過が判明したため、当初予定していた増築リフォームができず、再生までに大幅な時間とコストがかかりました。

このようなリスクを避けるためには、購入前に建築基準法上の制限を確認し、建築士や宅地建物取引士による現地調査を受けることが不可欠です。

法令知識は「古家再生投資」を成功させるための最強の武器といえます。

権利関係が不明瞭な相続物件

空き家・古家の中には、相続登記が未了で、所有者が複数人存在する「権利関係が不明瞭な物件」が多くあります。

これらは法的整理がされていないため、売買契約やリフォームがスムーズに進まないリスクがあります。

たとえば、全国的に見ても相続放棄された古家が放置されるケースが増えており大きな社会問題として取り上げられています。

投資家としてこうしたリスクを回避するには、登記簿謄本の取得、法定相続人の確認、必要であれば司法書士との連携が重要です。

安易に手を出さず、確実な情報をもとに進めるべきジャンルです。

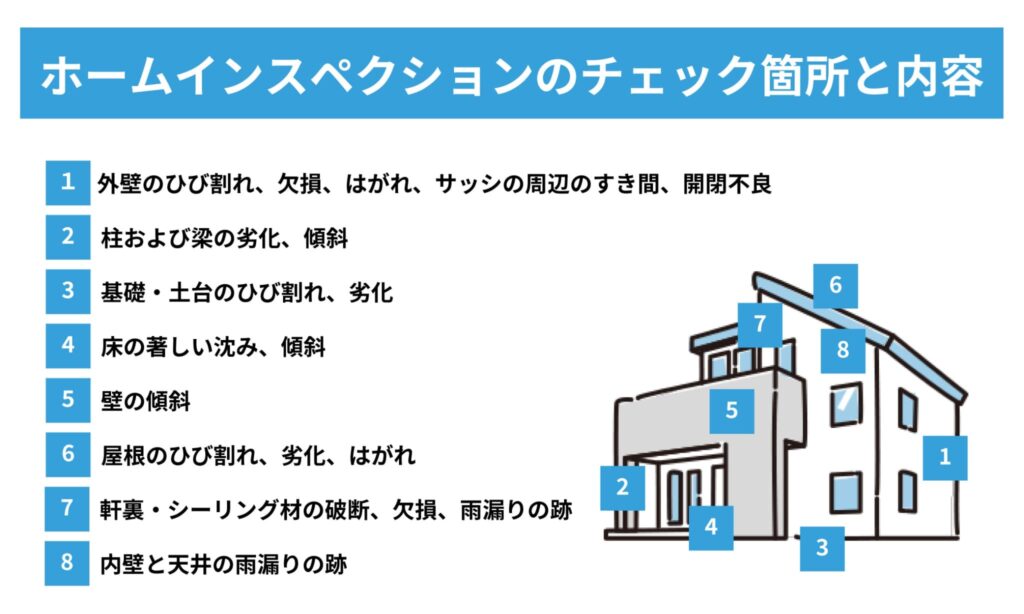

インスペクション未実施の物件

古家や中古戸建てに投資する際、建物の状態を事前にチェックする「インスペクション(建物状況調査)」の有無は、非常に重要な判断材料です。

未実施の物件は、後々重大な構造的欠陥が発覚するリスクがあり、コスト増加や利回り低下の原因となります。

実際に、インスペクションを行わずに空き家を購入したある投資家が、シロアリ被害と基礎のひび割れを購入後に発見し、追加で数百万円の改修費が発生しました。

不動産投資では「目に見えないリスク」にどう対応するかが、収益性と経営安定の分かれ道です。

インスペクションは費用こそかかるものの、その対価として大きな安心と判断材料を得られる方法です。

初心者ほど「安さ」に飛びつきがちですが、物件の見極めこそが不動産ビジネスの本質です。

インスペクションは、収益を最大化するための第一ステップと考えるべきでしょう。

空き家・古家の売却(出口戦略)における3つのデメリット

空き家や古家を活用した不動産投資は、高利回りや少ない資金で始められる点が魅力ですが、忘れてはならないのが「出口戦略」の難しさです。

特に、投資の最終段階である売却時には、思わぬデメリットが浮き彫りになることがあります。

ここでは、空き家・古家売却における3つの代表的な問題点について、事例を交えて解説します。

売却期間が長期化しやすい(買い手が限られる)

空き家や古家は、売却時に「買い手が限られる」ことから、売却期間が長期化しやすいという課題があります。

特に地方の戸建て物件は、居住ニーズが限定されており、都市部のマンションやアパートのように流通性が高くありません。

たとえば、地方のある空き家を投資家が再生後に売却しようとしたところ、1年以上買い手がつかず、家賃収入が得られないまま管理費だけが発生したという事例があります。

こうした問題は、全国的な人口減少や地域の過疎化とも関係しており、需要の低い地域での売却はタイミングと戦略が鍵になります。

売却までの期間を見越して、事前に不動産会社や協議会と連携し、販売活動を早期に開始する対応が重要です。

金融機関の融資が付きにくい(買い手が現れにくい)

空き家や古家は「金融機関の融資が付きにくい」ため、現金購入できる買い手に限られがちです。

これが結果として、購入希望者の裾野を狭め、売却のハードルを上げています。

実際に、不動産会社のプランナーによると、築年数の古い木造戸建ては、評価額が低く、住宅ローンの審査で否決されるケースが多いといいます。

とある投資家は、リフォーム済みの空き家を売却しようとした際、融資が下りずに契約が流れた経験を語っています。

このような事例は、金融機関側の評価基準と、物件の実態に乖離があることが原因です。

解決策としては、リフォーム内容や収益実績を示す資料を事前に用意し、買い手が金融機関と交渉しやすい環境を整えておくことが求められます。

リフォーム内容がニーズと合わないと評価が下がる

再生した古家であっても、「リフォームの方向性が市場ニーズと合わない」と評価が下がり、希望価格で売却できないことがあります。

たとえば、若者向けにおしゃれなデザインで改修した空き家が、高齢化が進む地域ではまったく受け入れられず、買い手がつかなかったという事例が存在します。

このような失敗は、物件単体ではなく「地域ニーズ」を無視したリフォームが原因であり、投資におけるノウハウ不足が浮き彫りになります。

リフォームの方向性を決める際は、書籍やセミナーなどで成功事例を学ぶだけでなく、地域の不動産会社や大家ネットワークからの情報収集も重要です。

買い手にとって「住みたい家」となるような改修を心がけることが、出口戦略成功のステップとなります。

空き家・古家投資のリアルな失敗事例3選

不動産投資の中でも「空き家・古家投資」は、少ない資金で始められ、高利回りが狙えるとして注目されています。

しかし、再生やリフォームには専門的なノウハウが必要で、初心者が陥りやすいリスクも多く存在します。

ここでは、空き家・古家投資で実際に起きた失敗事例を3つ紹介し、事前に対策しておくべきポイントを解説します。

DIYでリフォームを試みたが途中で挫折

空き家・古家投資において、「DIYでコストを抑える」ことを目的に自らリフォームに挑戦する投資家も少なくありません。

しかし、十分な準備や技術がないまま始めると、途中で手が止まり、資産が「放置された工事中物件」になるリスクがあります。

たとえば、築50年超の中古戸建てを購入した初心者の大家が、自力で床の張替えや水回りの改修を試みたものの、工具の扱いや材料調達の難しさから作業が進まず、結果的に半年以上家賃収入ゼロの状態が続いたという失敗例があります。

このようなケースは、「費用を抑えようとして逆に収益を逃す」典型的なパターンです。

リフォームにはプロの手を借りることも必要であり、無料セミナーや書籍などで実績のある方法を学ぶことが、長期的には利益を守る近道になります。

遠方投資で管理が行き届かず空室続きに

不動産価格が安い地方での空き家投資は魅力的ですが、遠方での物件管理には大きな落とし穴があります。

それが「管理の不徹底による空室リスク」です。

実際に、東京在住の投資家が九州の古家を購入し、現地の管理会社に委託するも、清掃や入居者対応が不十分で、内見希望者が離れてしまい、結果として1年以上入居者が見つからなかったという事例があります。

この問題の背景には、地域ごとの賃貸ニーズの違いや、管理会社とのコミュニケーション不足がありました。

遠方投資では、信頼できる管理体制の構築と、定期的な現地訪問、あるいは協議会や一般社団法人が主催する現地ツアーへの参加など、積極的な対応が欠かせません。

想定以上のリフォーム費用で赤字転落

空き家・古家投資における最大のリスクのひとつが、「リフォーム費用の想定超過」です。

価格が安い物件ほど、改修コストが高騰する傾向にあり、収益構造を崩してしまうケースが後を絶ちません。

ある事例では、物件価格150万円の戸建てに対して、当初100万円で済むと見込んでいたリフォームが、床下の腐食や屋根の雨漏りの発覚により最終的に400万円以上かかり、家賃収入で取り戻すまでに10年以上かかる計算となりました。

このような結果を防ぐには、インスペクション(建物状況調査)の実施や、専門家による事前見積もりが必要です。

また、書籍やセミナーで「よくある改修トラブルのパターン」を学び、対応力を磨くことが、投資家としての実績を積むための第一歩となります。

空き家・古家の不動産投資で失敗しない5つのポイント

空き家や古家を活用した不動産投資は、低価格で始めやすく利回りも高いため、初心者や副業希望者からの注目が高まっています。

しかし、その反面リスクも多く、事前準備や正確な判断がなければ思わぬ損失を被ることもあります。

ここでは、不動産投資で失敗しないために押さえておきたい5つの重要なポイントを解説します。

周辺の賃貸需要と市場相場をリサーチする

投資物件を選ぶ際は、地域の賃貸需要と家賃相場を事前に調査することが非常に重要です。

需要がないエリアでは、いくら物件価格が安くても家賃収入が得られず、利回りも机上の空論となってしまいます。

たとえば、ある地方の戸建てに投資した大家が、地域の家賃相場が想定よりも1万円以上安かったことから、収益計画が崩れた事例があります。

全国的な市場データや、不動産情報サイト、協議会の報告書などを活用して、エリアの入居者層や需要傾向を把握することが、成功への第一ステップです。

リフォーム費用を含めた利回りを計算する

物件価格だけで利回りを計算するのは危険です。

古家や空き家は、再生のためのリフォーム費用がかかるため、これを含めて利回りを算出する必要があります。

実際に、物件価格200万円・リフォーム費用300万円で投資したにもかかわらず、月4万円の家賃では利回りが想定を下回るケースもあります。

正確な投資判断を行うには、あらかじめ複数の業者から改修コストを見積もり比較検討しましょう。

リフォーム込みで計算することが、リスクの少ない不動産経営を実現するために必要です。

インスペクションを実施する

物件の構造的な状態を把握するためには、購入前にインスペクション(建物状況調査)を実施することが不可欠です。

特に古家は、外観だけでは分からない不具合が多く潜んでいます。

インスペクションを省いたことで購入後に思わぬ追加改修費が発生するケースが少なくありません。

日本全国でインスペクションの重要性が高まっており、行政や一般社団法人がその普及を推進しています。

この調査を行うことで、投資判断の精度が上がり、不安要素を事前に取り除くことが可能です。

行政支援や補助金制度を活用する

空き家・古家の再生を推進する目的で、地方自治体や国が提供する補助金制度や税制優遇を活用すれば、初期コストを大幅に抑えることができます。

たとえば、国土交通省では「空き家対策総合支援事業」として、老朽化住宅の改修や利活用を促進するための支援を実施しています。

これにより、地方自治体を通じて改修補助金が交付されるケースもあり投資初期費用を抑えるうえで大きな後押しとなります。

こうした制度の活用は、家賃収入を早期に得るための強力な武器になります。

空き家・古家投資のプロに相談する

空き家や古家への投資は、見えない落とし穴が多いため、実績のある専門家に相談するのが失敗を防ぐ最大の方法です。

一般社団法人や空き家再生協議会のような団体が提供するツアーや講習会も、プロのノウハウに触れられる貴重な機会です。

参照元:全国古家再生推進協議会「数字で見る (一社)全国古家再生推進協議会)

経験者の意見を取り入れ、客観的な視点でプランを練ることで、極限までリスクを抑えた投資が可能になります。

弊社も空き家再生のプロとしてサポートしています。

「どんな物件を選べばいい?」「再生費用はどのくらい?」など、初めての方が不安に感じるポイントを、経験豊富な担当者がLINEで無料相談を受付中です。

空き家・古家のような訳あり投資案件の最新情報をLINEで受け取る

空き家や古家といった「訳あり物件」は、価格が安く利回りが高いことから、不動産投資の中でも特に注目されるジャンルです。

ただし、こうした物件の情報は常に動いており、優良な案件は公開から数日で売れてしまうことも珍しくありません。

そこで有効なのが、アルバリンクの公式LINEを活用する方法です。

LINEに登録するだけで一般には出回らない非公開の高利回り物件情報を受け取ることができます。

まとめ

空き家・古家への不動産投資は、低価格で取得できるうえに高利回りが期待できるなど、多くのメリットがある一方で、リフォーム費用の増加や法的リスク、売却の難しさといった課題も存在します。

特に初心者にとっては、これらの問題点やリスクを見落とすことで、思わぬ損失につながる可能性もあります。

こうしたリスクを回避するためには、物件選定の段階から「利回りの高い優良物件を見極める」ことが重要です。

そのためには、空き家・古家投資に精通した専門家の力を借りるのが最善の方法です。

訳あり物件専門の買取業者であるアルバリンクは、独自のネットワークを通じて、一般には出回らない高利回りの投資物件を紹介しています。

専門的な視点でリスクを事前に精査し、収益性の高い物件を見極めたうえでの提案を行っているため、安心して投資判断ができます。

空き家・古家の投資で失敗を避け、賢く資産形成を進めたい方は、アルバリンクのLINEに登録して最新の訳あり投資物件情報をぜひ受け取ってください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!