【大家向け】賃貸で立ち退き拒否や居座る入居者への7つの対処法

「借主が立ち退きに応じず居座ってしまったらどうしよう…」

このような不安を抱える賃貸オーナーや投資家は多いのではないでしょうか。

とくに老朽化した物件を取り壊したい場合や、次の運用計画がある場合には、立ち退きの同意が得られないと事業計画が崩れかねません。

しかし、こうしたトラブルに直面しても、借地借家法のルールに基づいた対応を取ることで、問題解決を目指すことができます。

とはいえ、立ち退きを進めるには正当な理由が必要であり、それを証明できない場合は交渉が難航するでしょう。

この記事では、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。

最後まで読んでいただくことで、立ち退き交渉のリスクを最小限に抑え、スムーズに物件の価値を守る方法が見えてくるはずです。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

正当事由がなければ立ち退きは困難?

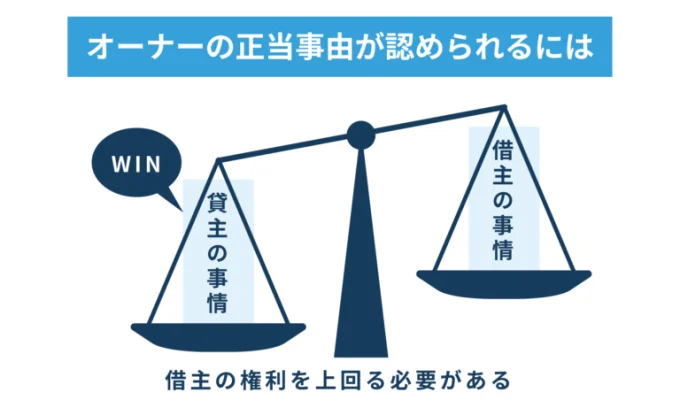

借地借家法では借主の権利が強く保護されており、貸主が一方的に立ち退きを求めることは困難です。

正当事由がなければ賃貸借契約の終了や退去の要求は法律上認められず、交渉や裁判に発展する可能性もあります。

ここでは正当事由について、次のような内容を解説します。

借地借家法における「正当事由」とは?

「正当事由」とは貸主が賃貸借契約を終了させるために必要とされる正当な理由のことを指し、借地借家法により厳しく規定されています。

たとえば、家賃の長期滞納や物件の老朽化、貸主の自己使用の必要性などが該当します。

実際に借主による家賃の不払いが続いていた事例では、家賃の支払いと建物の明け渡しを求める貸主側の主張が認められたことがありました。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム 93-162」

また、賃貸借契約解除の正当事由を示す際には、貸主・借主双方の事情や信頼関係の有無なども重視されます。

立ち退き請求を行う際は、書面での通知や証拠の整理といった手間を惜しまず、法的手続きを丁寧に進めることが大切です。

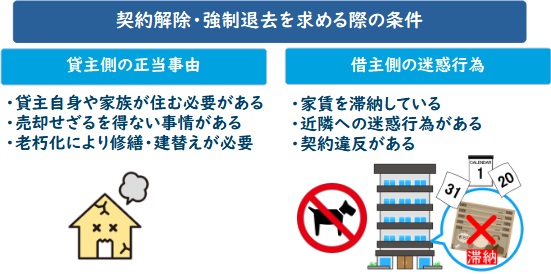

貸主側が主張できる3つの正当事由

入居者へ立ち退きを求めるとき、貸主が主張できる正当事由は主に3つあります。

それぞれの内容をよく確認しておきましょう。

自己使用の必要性

自己使用の必要性とは、貸主自身やその家族がその物件に居住する必要があるという理由です。

正当事由のなかでも、比較的認められやすいとされます。

たとえば地方で暮らす高齢の親を、都内にある自身の住居の近くに住まわせるために立ち退きを求めたいときは、「自己使用の必要性」に該当します。

ただし、単に「使いたい」と主張するだけではなく、具体的な事情や緊急性が求められます。

老朽化による安全性リスク

建物の老朽化は居住者の安全に直結する問題であるため、立退きの正当事由として認められる場合があります。

たとえば、築50年を超える木造アパートでは、建物自体の劣化や耐震性に問題を抱えるケースが多く、専門家による倒壊の危険性を指摘されれば、契約解除と明け渡しが認められる可能性があります。

安全性に関するリスクが具体的に証明できると、立退きの主張はより強固になります。

建物の診断書や専門家の意見などを準備して、借主に対して丁寧な説明を行うことが重要です。

必要に応じて補償金の提示や引越しのサポートをすると、信頼関係を損なわず円満な解決を目指せます。

入居者の契約違反

入居者が賃貸契約に違反している場合も、立退き請求の根拠になります。

例えば以下のようなケースが該当します。

- 家賃滞納が繰り返されている

- 騒音やゴミ出しなどで近隣から苦情が続いている

- 「ペット禁止」なのに飼育している など

注意をしても改善の見込みがない場合には、信頼関係が破綻したとみなされ、契約解除の正当性が高まるでしょう。

ただし、手続きには内容証明による通知や話し合いの記録など、客観的な証拠が求められます。

問題行動が発生した際には早めに専門家に相談し、適切な対応を進めましょう。

賃貸で「立ち退き拒否や居座り」が発生したときの7つの対処法

立ち退き拒否や居座りといった問題が発生した際、貸主が冷静かつ適切に対応することは非常に重要です。

賃貸借契約は借主の権利が法律で強く保護されており、一方的な退去要求ではトラブルに発展する可能性があります。

賃貸で立ち退き拒否・居座りが発生したときの対処法としては、次の7つが挙げれます。

入居者へ通達する

立ち退き拒否・居座りへの対処法としてまず挙げられるのが、適切な方法での入居者への通達です。

法律上、賃貸借契約を終了させるには、一定期間前の通知と正当事由の提示が求められます。

たとえば、借地借家法の原則に基づいて通達をする場合、契約期間満了の1年前から6カ月前に通知を出す必要があります。

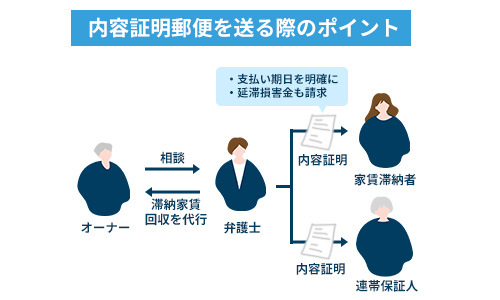

通知書には正当事由と補償案を記載し、内容証明郵便で送付することをおすすめします。

また、誠意が伝わる文言を意識し、交渉の余地を残すことも大切です。

郵便局が送付した時期・文書の内容・送付した人・宛先などを証明する郵便サービス

書面で連絡することで証拠が残せるため、将来的な法的トラブルのリスクを軽減できます。

話し合いの流れをつくる入口として、明確かつ丁寧な通知を送りましょう。

転居先の紹介や同行支援を行う

立ち退きの通達を行うと同時に、転居先の紹介や同行支援の提案を行うと立ち退きに応じやすくなります。

借主の立場からすると、引越し後の住居探しが大きな心理的・経済的負担になるため、代替案を提示することで納得してもらいやすくなります。

たとえば、不動産会社と連携して、周辺の賃貸物件を紹介するのも良いでしょう。

とくに高齢者や単身者の場合、誰かが一緒に動いてくれるだけでも安心感が生まれ、話し合いが前向きに進むことがあります。

オーナーにとって手間ではありますが、トラブルの長期化を防ぐためには有効な手段といえます。

相談窓口を紹介する

立ち退き交渉が難航する場合、自治体や第三者機関の相談窓口の活用をすすめてみましょう。

自治体によっては「住宅相談センター」や「消費生活センター」などが相談窓口を設けており、貸主・借主双方の立場を尊重した中立的なアドバイスを提供しています。

入居者側としても、「オーナーに言われたから」ではなく、「第三者から説明を受けた」という形になることで、冷静に状況を受け止めやすくなるでしょう。

感情的な対立が和らぐため、立ち退き通達の段階で公的窓口の紹介もしておくとよいでしょう。

補助金制度を提案する

立退きにかかる費用の負担は借主にとって大きな懸念材料です。

引越し費用や移転保証金などの補助を提案することは、交渉を進展させるうえで大きな効果が期待できます。

実際に、費用の一部を負担する旨を通達で明記し、合意書を作成することでスムーズに明け渡しが完了したケースもあります。

たとえば、東京都新宿区では一定の条件を満たす人を対象に、転居費用を助成する制度を設けています。

引っ越し費用を補償するため、自治体の補助制度を紹介するのも効果的です。

参照元:新宿区「次世代育成転居助成」

保証を提供することで借主は住居の心配がなくなるため、トラブルを未然に防ぎつつスムーズに退去しやすくなります。

個別の相談窓口を設置する

貸主が主体的に個別相談窓口を設けることも、立ち退き交渉の円滑化に有効です。

専任の担当者や管理会社を通じて貸主と直接対話できる体制を整えることで、借主の不安を取り除き、スムーズな合意形成が期待されます。

たとえば、立退きスケジュールや補償内容を相談できる窓口を設置して、退去後のことについて借主が気軽に相談できる環境を整えるのも良いでしょう。

対話の場を提供することは、双方の都合や事情を考慮した柔軟な解決につながります。

専門家に相談する

法的な手続きやトラブル対応には、弁護士や不動産会社など専門家の助言が不可欠です。

借地借家法に基づく正当事由の判断や、賃貸借契約の解約条件については、専門知識が求められます。

法律の誤解による対応ミスを防ぎ、借主との信頼関係を維持しつつ問題を解決できるのも、専門家に相談するメリットです。

初回相談が無料の弁護士も多いため、早い段階での相談することをおすすめします。

訴訟も検討する

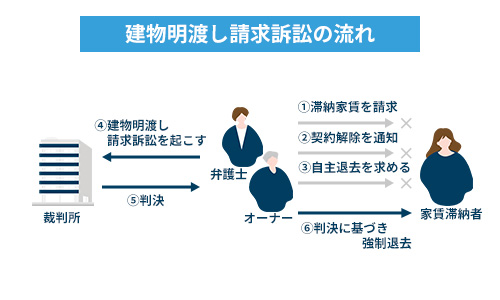

話し合いで合意を得られない場合は、トラブルを終結させる最終手段として、訴訟も検討しましょう。

貸主側の主張の正当性が認められると、裁判所による法的判断をもとに、借主に対して明渡し命令や強制執行をすることができます。

貸主が裁判所を通じて、借主を強制的に立ち退かせ、物件を明け渡させる手続き

訴訟には時間と費用がかかるため、訴訟を見据えた段階から弁護士と連携し、証拠の準備や訴状の作成を計画的に進めることが重要です。

賃貸の居座りを放置する6つのリスク

賃貸の居座りや立ち退き拒否を放置すると、物件の経営に深刻な悪影響を及ぼすおそれがあります。

発生しやすいリスクは、次の6つです。

訴訟となって費用や時間を失う

入居者が退去に応じない場合、最終的には「訴訟」や「強制執行」に頼らざるを得ません。

しかし、多くの時間と費用を伴うため、オーナーにとって大きな負担となります。

たとえば、明け渡し請求訴訟を提起してから強制執行まで進めるには、半年以上の期間と数十万円単位の費用がかかるケースが一般的です。

加えて家賃収入が止まり、弁護士費用も発生するため、経営上の損失は無視できません。

資金面でのリスクを軽減するためにも、早期に専門家と相談し、適切な手続きを選択することが重要です。

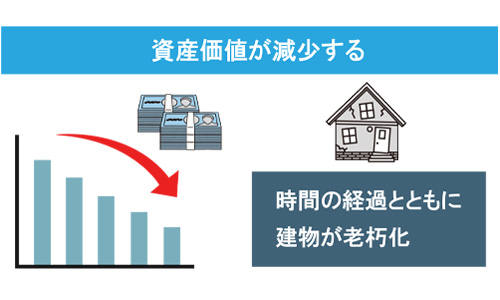

資産価値が低下する

居座りにより空室が長期化すると、建物の老朽化が進行し、物件全体の資産価値が下がるリスクが高まります。

退去予定だった部屋が放置されることで補修や建て替えの計画が遅れ、他の空室の募集にも悪影響が及びます。

老朽化した物件をそのままにしていた結果、他の入居希望者に敬遠され、賃貸契約が成立しない状態が続く可能性もあるでしょう。

定期的なメンテナンスや物件更新を行うためにも、居座り状態を放置せず、早めに対応することが資産の保護につながります。

収益性が低下する

居座りや立ち退き拒否が常態化することで収益性が低下することにも注意が必要です。

契約解除後も居座りが続くと、新たな入居者の募集ができず、物件の運用計画が停滞します。

予定していた建て替えや売却のスケジュールにも影響が及び、最終的な収益計算が狂ってしまう可能性もあります。

とくに投資用マンションでは、計画通りのキャッシュフローが得られないと投資判断に大きな打撃を与えます。

収益性の低下や運用計画の遅延を避けるには、計画的な契約解除と速やかな対応が不可欠です。

他の部屋に影響する

居座りによる悪影響は、当該部屋だけでなく、他の部屋の入居率や賃料相場にも及びます。

建物内にトラブルを抱えた部屋があると、他の入居希望者が敬遠し、空室率が高まる傾向にあります。

加えて近隣での家賃相場にも悪影響を及ぼし、物件全体の競争力が低下する可能性も考えられます。

局所的な問題が物件全体の運営に波及するため、居座りや立ち退き拒否が発生したら早めに対応しましょう。

近隣トラブルで評判が悪化する

居座りが継続することで、近隣住民とのトラブルが発生するリスクも高まります。

とくに騒音やゴミ出しの問題など、ルールを守らない入居者が他の住人に迷惑をかけている場合、物件の評判が著しく低下するおそれがあるのです。

一度落ちた評判を回復するのは容易ではなく、新規入居者の獲得にも悪影響を及ぼします。

物件全体の信頼性を保つためにも、問題の早期解決が重要です。

管理コストが増加する

居座りを許すことで、日常的な管理業務の負担が増し、結果的に管理コストが増加します。

定期的な注意喚起や巡回、トラブル対応など、管理会社やオーナーの手間が増えるうえ、他の入居者との間で新たなトラブルが発生する可能性があります。

共用部分での迷惑行為や騒音問題が原因で、他の住民との間に摩擦が生じるリスクもあるでしょう。

管理コストの増加や他の入居者とのトラブルが長引けば、管理体制全体の質も問われ、さらなる信頼低下につながりかねません。

管理の健全化のためにも、居座り問題には迅速な対応が求められます。

賃貸の立ち退きのトラブルを防ぐ4つの対策

賃貸経営において立ち退きトラブルは避けて通れない課題ですが、事前に適切な対策を講じることで、発生リスクを大きく軽減できます。

賃貸の立ち退きに関するトラブルを未然に防ぐ対策方法は、以下の4つです。

定期借家契約を導入する

立ち退きトラブルの予防策として最も効果的なのが「定期借家契約」の活用です。

契約期間があらかじめ決められており、期間が満了すると自動的に契約が解除される賃貸借契約

定期借家契約では、原則として借主に更新の権利は認められません。

| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |

|---|---|---|

| 契約の更新 | 借主が希望する限り更新できる | 期間満了で終了 |

| 契約期間 | 原則1年以上 | 1年未満でも有効 |

| 契約方法 | 書面でも口頭でも良い | 書面で契約する |

たとえば、将来的に建て替えや売却を予定している物件では、定期契約を採用することで、明け渡しをめぐるトラブルを回避できます。

契約書には終了時期や目的を明記し、借主が理解・納得したうえで契約を締結することが重要です。

やりとりの記録を残す

入居者との間でトラブルが発生した際、過去のやり取りや家賃支払いの履歴が重要な証拠になります。

トラブルの発生に備えて、日常のやり取りや入居者からの要望、対応内容を記録しておくことが効果的です。

たとえば、家賃滞納が発生した場合、回数や対応内容を時系列で記録しておけば、契約解除の正当性を主張する材料になります。

記録の仕方は紙媒体でもデジタルでも構いません。

整理された状態で保存しておくことが大切です。

定期的な点検の意思表示を行う

建物の維持管理を怠らず、こまめに点検時期を知らせておくことも立ち退きトラブルの予防につながります。

修繕や設備更新の予定があることを早い段階で入居者に伝えることで、建て替えや契約終了に備えた共通認識が生まれます。

たとえば、築30年を超えるアパートで、5年ごとに耐震診断を行い、修繕や更新の計画を入居者に共有しておけば、建て替え時にもスムーズに立ち退き合意を得やすくなるでしょう。

定期的に情報を提供し、入居者に「いずれ契約が終了する可能性がある」という意識を持たせておくことで、納得感のある交渉を実現しやすくなります。

専門家とリスク管理体制を整える

弁護士や不動産会社といった専門家と連携し、相談体制を整えておくことで、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。

たとえば、賃貸契約前に弁護士と契約内容を精査し、万が一の立ち退き時に備えた条項を明記することで、契約終了後のトラブルを未然に防ぐことも可能です。

日頃からのリスクマネジメントは、特に法的知識に不安のある個人オーナーにとって大きな安心材料となります。

日常的な相談の窓口を確保して、経営の安定化につなげましょう。

賃貸に居座る住民に立ち退き請求をする流れと注意点

賃貸物件で入居者が契約終了後も居座るケースでは、法的手続きを踏まえた慎重な対応が必要です。

立ち退き請求には、通知・交渉・合意書の締結・訴訟対応まで、段階ごとの流れと法律上の注意点があります。

ここでは賃貸で立ち退き請求を行う際の基本的な手続きと注意点について、以下の4つを具体的に解説します。

通知文書を送付する

立ち退き請求の第1ステップは、入居者への通知です。

通知には、次のような項目を明記しましょう。

- 立ち退きの理由

- 立ち退きの期限

- 今後の方針

送付方法としては、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

口頭や普通郵便による通知では証拠不十分とされ、再度訴訟を起こす手間が生じる可能性もあります。

法的根拠をきっちりと示し、且つ誠意を持って通知を行い、訴訟トラブルに発展するリスクを下げる行動をとりましょう。

立ち退き料や条件を交渉する

借主の合意を得るために、立ち退き料の提示は非常に効果的です。

退去に伴う引越し費用や転居先の家賃差額などを補填するもの

借主が納得できる金額を提示することで、立ち退きの合意に至りやすくなります。

金額の相場は物件や状況によって異なりますが、裁判に発展するリスクや費用を考慮すれば、入居者に対して一定の補償をするのは合理的です。

立ち退き料を交渉するときは不動産会社や弁護士の助力を得て、記録を取りながら冷静かつ丁寧に対応しましょう。

合意書を作成する

立ち退き交渉がまとまった場合は、必ず合意書を作成し、書面に残すことが大切です。

合意書には、次のような項目を明記しましょう。

- 退去日

- 立ち退き料の金額

- 立ち退き料の支払い時期

- 原状回復の条件

- 敷金の返還

口約束だけで合意をすると、裁判に発展した場合は証拠不十分とされ、契約が無効になるリスクがあります。

合意内容は合意内容は具体的かつ明確に記載し、双方が署名・押印することで、効力ある合意書とするのがポイントです。

合意書を作成する際は、専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

訴訟を行う(合意が得られない場合)

交渉で合意に至らなかった場合、最終的には訴訟によって明け渡しを求めることになります。

訴訟に発展した場合、以下のような証拠の有無が重要となります。

- 正当事由の有無

- 過去のやり取りの記録

- 通知書の写し など

また、訴訟に進むまでには数カ月から1年以上の時間を要する場合があります。

したがって、立ち退き拒否や居座りが発生した初期段階から弁護士に依頼し、準備を進めておくことが重要です。

そして訴訟に進んだ場合でも、和解の可能性は残されているため、常に冷静かつ柔軟な姿勢を保ちましょう。

立ち退きや居座りの問題を抱えていても、投資物件の情報は随時チェックを!

入居者の立ち退き拒否や居座りは、貸主にとってはリスクになり得ます。

賃貸住宅に投資すると大きな利益を得られる可能性がありますが、立ち退き拒否や居座りのようなトラブルが発生する物件を抱えないためにも、物件選びや事前準備を慎重に進めなければなりません。

もし、立ち退き拒否や居座り問題を抱えた投資物件以外でも、不動産投資で思うように収益を挙げられていない場合は、他の投資物件を探すのもひとつの方法です。

ちなみに弊社AlbaLinkでは、利回りが高い投資物件の情報をLINEで配信中です。

立ち退き拒否や居座りを避けつつ、不動産投資をしたい方はぜひAlbaLinkのLINEを登録してみてください!

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

まとめ

本記事では、入居者が立ち退きに応じない場合の対処方法や、事前にとれる対策についてご紹介しました。

立ち退き拒否や居座りへの対応には時間や費用の負担が伴い、放置すると資産価値の低下や近隣トラブルといった深刻なリスクにつながります。

このようなトラブルを回避するには、事前に定期借家契約を結ぶ、記録を残す、専門家と連携するなどの予防策が重要です。

立ち退き拒否や居座り問題を抱えた投資物件に限らず、不動産投資で思うように収益を挙げられていないときは、他の投資物件を探すのもひとつの方法です。

訳あり物件の買取に特化したAlbaLinkでは高利回りの投資物件を多数取り扱っており、LINEでは投資家向けに有益な情報を提供しています。

AlbaLinkのLINE登録を通じて、非公開物件や最新の投資情報をぜひ受け取ってください!

>>【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件情報を受け取る

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!