瑕疵担保責任とは?契約不適合責任との違い、トラブルを避ける対策を紹介

「瑕疵担保責任って何?」「契約不適合責任となにが違うの?」

所有する不動産の売却を考える方のなかには、これらの法律上の責任について疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

本記事では、瑕疵担保責任と契約不適合責任との違いやトラブルを避けるための対策を紹介します。

不動産を売却するうえで重要な知識ですので、ぜひ参考にしてください。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

瑕疵担保責任とは?

はじめに瑕疵担保責任について解説します。

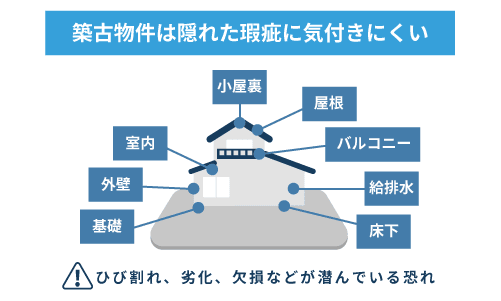

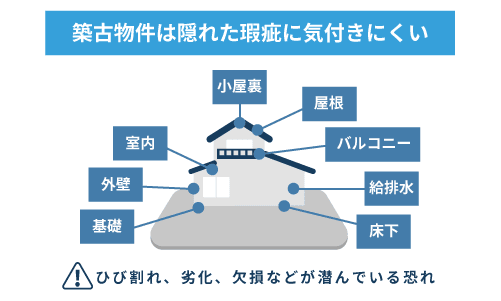

「瑕疵」とは建物の欠陥や不具合のこと

「瑕疵」とは、不動産の傷や不具合などの欠陥を指し、不動産取引では「土地や建物に何らかの不備や欠陥がある状態」として定義されます。

瑕疵とは、目に見える物理的な欠陥だけでなく、住宅の性能や機能、法律的な制約、さらには居住条件なども含めたものであり、「建物が本来備えるべき基準や条件を満たしていない状態」を指しま。

瑕疵担保責任とは売主が負うべき責任のこと

瑕疵担保責任は、簡単に言えば、建物に欠陥が見つかった際に売主が買主に対して責任を負う制度です。

瑕疵担保責任では、通常の注意では発見が難しい「隠れている瑕疵」が対象になります。

売主は、売却後に隠れている瑕疵が発覚した場合、発見から1年間は買主からの請求に対して、損害賠償責任などを負います。

また、瑕疵によって契約の目的が達成できない場合、買主は契約を解除することが可能です。

瑕疵担保責任は民法改正で契約不適合責任へ

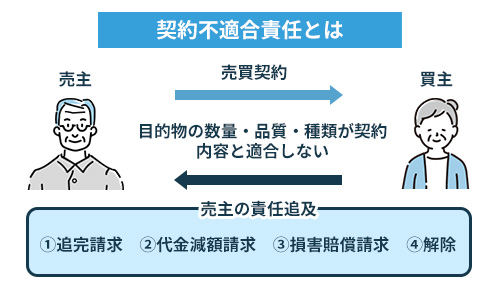

2020年施行の民法改正で、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変わり、売主の責任がより明確になるとともに重くなりました。

では、具体的にどのように変わったのか主な違いを解説します。

| 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 | |

| 損害賠償できる範囲 | 信頼利益の範囲内 | 履行利益を含む |

| 契約解除 | できる | できる |

| 代金減額請求 | できない | できる |

| 追完請求(修補等) | できる | できない |

参照元:民法第562条以下

瑕疵担保責任では、契約対象となる物に欠陥があった場合でも、完全な履行を求めることはできませんでした。

その結果、売主は買主が知ることができなかった欠陥に対し信頼利益の範囲内で責任を負えば、契約が履行されたとみなされていました。

ただし、不動産売買を見越して期待されていた転売益などの逸失利益は信頼利益の範囲外とされ、基本的に含まれません。

また、瑕疵担保責任は債務不履行責任ではなく、売主に過大な賠償責任を課すことは適切でないという考え方に基づく制度です。

そのため、逸失利益に対する損害賠償請求は認められないことが一般的でしたが、改正後の契約不適合責任では、買主が契約内容に適合する不動産を受け取る権利が定められました。

つまり、引き渡された不動産が契約内容に適合しない場合、売主は債務不履行として契約不適合責任を負うことになったわけです。

これが契約不適合責任の基本的な考え方であり、買主の権利保護を強化した仕組みとなっています。

損害賠償の範囲

改正前の瑕疵担保責任では、売主に対する損害賠償請求は「信頼利益」の範囲に限られるとされていましたが。改正後は「履行利益」まで損害賠償請求が可能となりました。

それぞれの利益は以下のように定義されます。

・信頼利益

有効な契約だと信じていたものが、全部または一部無効となったことで生じた損害を指します。

具体的には、住宅ローンの保証料や契約書に貼付した収入印紙代など、契約準備に要した費用が含まれます。

・履行利益

契約が正常に履行されていれば得られたはずの利益が、契約の全体または一部が無効となったことで得られなくなった場合の損害です。

例えば、買主が転売目的で不動産を購入した際に、契約解除によって得られなかった転売益などが該当します。

改正後の民法では「信頼利益」に加えて「履行利益」も損害賠償の対象となり、損害賠償請求ができる要件も変更が加えられました。

具体的には、改正前は、過失がなくても損害賠償請求が可能でした。

一方、契約不適合責任では債務不履行責任となったため、売主に故意または過失がある場合にのみ損害賠償請求が認められるようになりました。

ただし、売主が契約不適合に関して無過失であることを立証した場合、損害賠償請求はできません。

このように、民法改正後では買主の保護を拡充するとともに、売主の責任についても新たな条件が導入されています。

契約を解除するための要件

改正前の民法では、契約の目的を達成できない場合に限り、契約解除が認められていましたが、契約不適合責任では、買主に新たに追完(修補)の請求や代金減額請求が加わりました。

これにより、契約不適合の内容が軽微であれば契約の目的を達成できる可能性が高まりました。

その結果、契約不適合の程度が軽微ではなく、契約の目的を達成できない場合に限り契約解除が認められる仕組みに変更されています。

契約解除は買主にとっても大きな負担となり得ますが、追完請求や代金減額請求といった新たな救済手段が導入されたことで、契約解除に代わる形で買主を保護できるようになったと言えます。

責任範囲と期間

民法改正後は、隠れている瑕疵だけでなく契約内容に合致しない点がある場合、売主は解消する義務を負うこととなります。

また、以前の民法では権利を行使できる期間は、引き渡しから1年と定められていました。

一方、改正後の契約不適合責任では、買主が不適合を認識した日から1年以内に売主に通知することで権利を行使でき、その後も修補請求などを続けることが可能です。

ただし、これらの権利には消滅時効が適用されるため、無制限に主張できるわけではない点に注意が必要です。

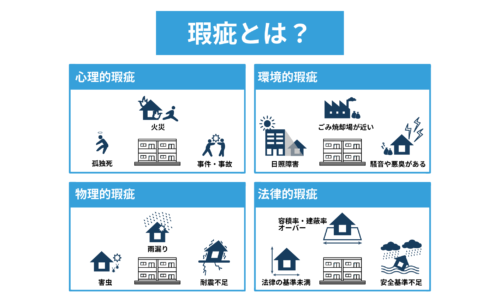

瑕疵の種類

瑕疵は目で確認できる物理的な傷や不具合に限りません。

ここでは、瑕疵の種類について解説します。

物理的瑕疵

物理的瑕疵とは、不動産に存在する物理的な欠陥のことです。

建物に関しては、雨漏りや床の傾き、シロアリによる床下の腐食などが挙げられます。

一方、土地の場合は、地盤沈下や危険物の埋蔵、土壌汚染などが該当します。

心理的瑕疵

心理的瑕疵とは、買主や借主が心理的な抵抗や不安を感じる恐れのある事柄を指します。

具体的には、過去に自殺や殺人、火災などの嫌悪感を抱かせる事件や事故が発生し、その結果、物件が本来の住みやすさを損なっていると判断される場合です。

これらは物件そのものの欠陥ではありませんが、不動産の評価や取引条件に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、売主がこれらの事実を知りながら説明を怠った場合には、契約不適合責任を問われることがあります。

環境的瑕疵

環境的瑕疵とは、物件の周辺環境に問題がある状態のことです。

心理的瑕疵と類似する部分もありますが、心理的瑕疵が「物件で発生した事象」を対象としている一方、環境的瑕疵は「物件周辺で生じている事象」を対象とします。

具体例として、近隣の建物から発生する騒音や振動、悪臭、日照や眺望を妨げる要因などです。

また、近隣に指定暴力団員が居住している場合や、嫌悪感を引き起こす施設や迷惑施設が存在する場合も環境的瑕疵に含まれます。

法律的瑕疵

法律的瑕疵とは、不動産が法律や条例などの制約によって、予定どおりの使用収益が妨げられる状態のことです。

例えば、建築規制により再建築が不可能な場合がこれに該当します。

さらに、建物が構造上の安全基準を満たしていない、あるいは必要な設備が設置されていないために、消防法や建築基準法などの法令に違反しているケースも法律的瑕疵に該当する可能性があります。

不動産を購入する際、仲介する不動産会社には、これらの瑕疵について買主に説明する義務があります。

この説明が不十分であった場合、重要事項説明義務違反は法律的瑕疵として問題視されることが多い点が特徴です。

瑕疵トラブルを避ける対策

瑕疵トラブルを防ぐ上で重要なポイントの一つは、「住宅の品確法(住宅の品質確保促進等に関する法律)」を遵守することです。

品確法では、新築住宅について、建築を請け負った施工業者や売主に対し、構造耐力上主要な部分(例えば柱)や、雨水の浸入を防ぐ部分(例えば屋根)について10年間の保証を義務付けています。

法律上、この10年間の保証期間を短縮することはできません。

また、買主は延長保証保険に加入することで、保証期間終了後も補償を受けることが可能です(保険期間は保険商品により異なります)。

なお「建築の請負人」と「売主」は必ずしも同一ではありませんが、不動産売買契約が成立すると、売主は買主に対し住宅の品質を保証する責任を負うことになります。

売買契約書を慎重に作成する

売買契約書をすでに作成している方、またはこれから作成する方は、瑕疵にまつわるトラブルを回避するために、契約内容を十分に確認することが重要です。

新法のもとでは、責任追及の根拠が「売買契約書」のため、契約書の内容には特に注意を払う必要があります。

売買契約書を作成する際に注意すべき主なポイントは以下の通りです。

・「特約・容認事項」の記載

物件の状態や特徴をできる限り詳細に記載すること。

・契約不適合責任の期間の明確化

責任を負う期間を「引き渡しから○か月以内」といった形で具体的に制限すること。

・専門家によるチェック

契約書の内容について、作成前または作成後に専門家の確認や監修を受けること。

これらの点を意識して売買契約書をチェックすれば、トラブルのリスクを軽減し、安心した取引を進めることができます。

売買契約の特約条項を検討する

売主の認識不足などが原因で、引き渡し後に設備が正常に作動しないといった問題が発覚し、短期間で契約不適合責任を指摘されるケースは少なくありません。

築年数が経過し劣化が進んでいる物件でも、契約不適合責任の範囲を明確に定めることが重要です。

例えば、買主が瑕疵を発見して通知するまでの期間を「○か月間」とするなど、特約条項を設けることで、不動産売買契約におけるトラブル防止につながります。

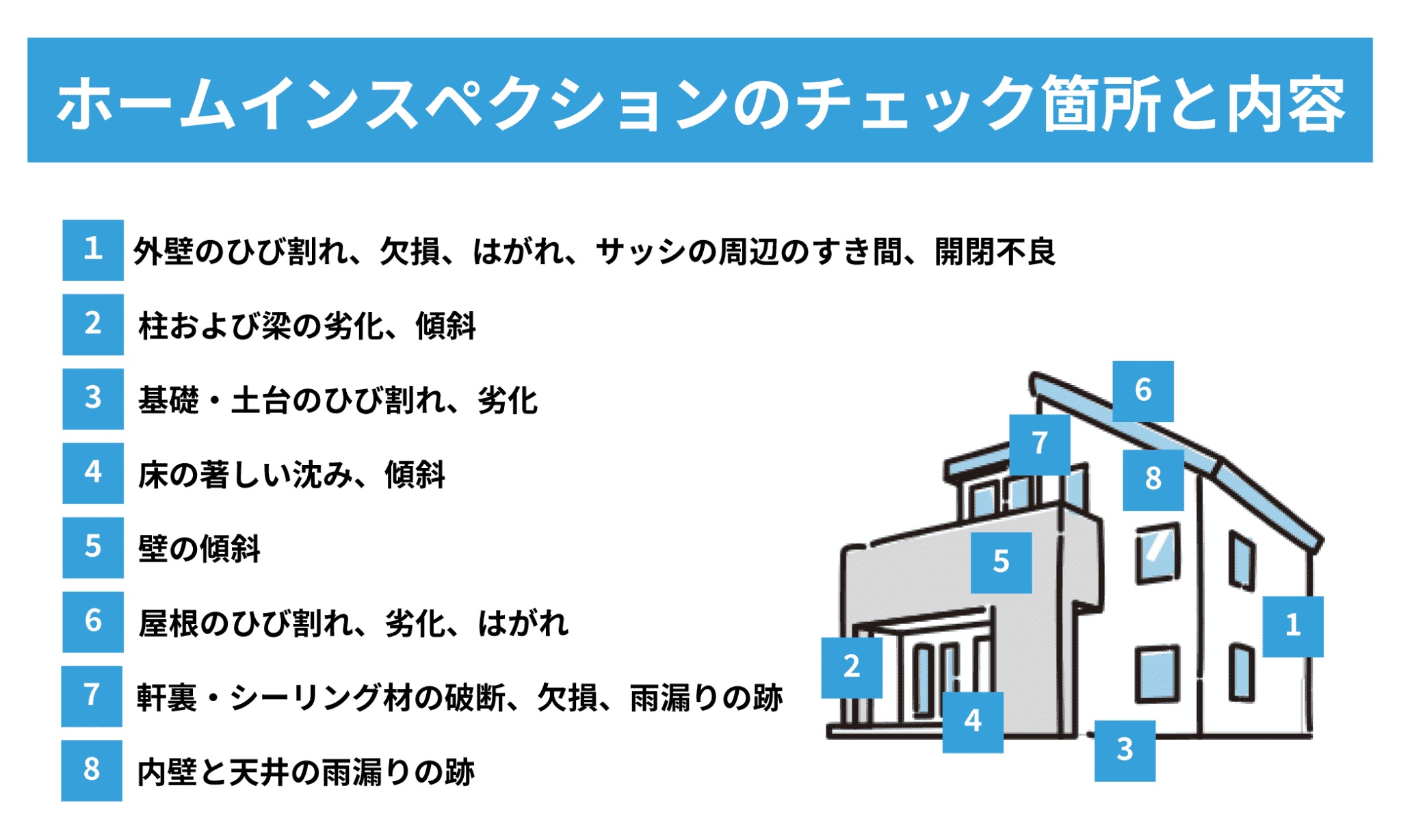

インスペクションを行う

トラブルを避けるために、物件を売却する前にインスペクションを実施することも一つの方法です。

インスペクション(建物診断)とは、売買契約の前に行う住宅診断のことで、物件の状態を第三者の専門家が評価するものです。

これにより、物件の状態を客観的に把握できるだけでなく、建築当時の施工内容を確認することにもつながります。

インスペクションを行うことで、瑕疵の存在を明らかにしたうえで契約できるだけでなく、引き渡し後に瑕疵が発覚するリスクを軽減できます。

瑕疵保険の加入を検討する

瑕疵トラブルが発生するリスクを軽減するため、個人間売買用の既存住宅売買瑕疵保険への加入がおすすめです。

この保険は、売主が依頼した検査事業者が加入するもので、物件の品質を一定の基準で保証します。

瑕疵が発見された場合、保険金で補修を求めることができますが、加入要件とコスト(保険料)に注意が必要です。

新築住宅の瑕疵については、施工事業者が補修責任を負いますが、事業者の倒産時には供託制度を利用して補修費用を得られる仕組みが取られています。

※供託制度は、事業者が法定の保証金を供託所に預ける制度で、事業者の倒産時にも消費者は補修費用を請求できます。

信頼できる不動産会社に売却を依頼する

不動産売買でトラブルを避けるためには、信頼できる不動産仲介会社に依頼することです。

不動産会社や担当者によって、法的な知識や調査内容などが異なる場合もあるため、確実な取引を実現するためには信頼できる会社に依頼することが重要です。

まとめ

本記事では、瑕疵担保責任・契約不適合責任について解説しました。

物件の売却においては、必ず必要になるといってよい知識です。物件の売却を考えている方は本記事を参考にしてください。

また、不動産を高く売るためには、口コミがいい会社や実績のある会社に依頼することが重要です。

弊社(株式会社AlbaLink)は、年間相談実績が3,000件以上の不動産に強い専門の買取業者です。

ひとつの候補としてご相談くだされば、金額や日程なども含め、全力でご対応いたします。

お気軽にご連絡ください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!