築古戸建て投資の魅力とは?11のリスクと失敗回避法を解説!

「築古戸建て投資に興味はあるけれど、古すぎて修繕費がかかりそう」

「そもそも売れるのか不安」

このような悩みを抱えていませんか?

築年数が経過した物件は確かにリスクもありますが、適切な知識と準備をすれば、初心者でも堅実に収益を上げられる可能性があります。

ただし、リフォーム費用の見積もり違いや、耐震性、インフラの老朽化といった思わぬ落とし穴には注意が必要です。

この記事では、以下のようなポイントを中心に詳しく解説していきます

最後まで読むことで、「どんな物件に注意すべきか」「どんな準備をすれば成功に近づけるのか」といった不安を解消し、築古戸建て投資の一歩を安心して踏み出せるようになります。

そして、訳あり不動産の中でも、低コストで高利回りを狙いやすい「築古戸建て」は、投資初心者にとっても有力な選択肢のひとつです。

私たちAlbalinkでは、利回り重視の築古戸建て物件や、再生可能な訳あり物件の情報をLINEでお届けしています。

弊社は「中古・築古・特殊物件」を専門とする不動産業者で、「東証上場」「各自治体との連携協定」「直筆のお客様の声」など、第三者から高い評価を得ています(各詳細を確認する)。

市場に出回りにくい物件情報を逃さないためにも、ぜひこの機会にLINE登録をご活用ください。

空き家や築古戸建てなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

目次

築古戸建て投資の3つの魅力

築古戸建て投資は、不動産投資を検討している人にとって参入しやすい選択肢です。

特に、初期費用の小ささや利回りの高さ、さらにはリフォームによって資産価値を高められる点が大きな特徴といえるでしょう。

この章では、築古戸建て投資が注目される3つの理由を解説します。

これらを理解すれば、「自分でも挑戦できるかもしれない」と感じ、投資を前向きに検討するきっかけになるはずです。

少額で投資を始められる

築古戸建て投資の魅力のひとつは、まとまった資金がなくても参入できる点です。

新築マンションが数千万円規模であるのに対し、築古物件なら数百万円台から購入可能なケースも少なくありません。

この価格差は、投資を現実的なものにしてくれる大きな要素です。

古い物件は市場評価が低いため取得費用が抑えられます。

自己資金のみで購入できる場合もあり、融資審査に不安がある人でも始めやすい環境が整っています。

たとえば、300万円の余剰資金で戸建てを取得すれば、即座に家賃収入を得るチャンスをつかめるでしょう。

つまり、初めて投資を行う人にとって築古戸建ては、少ない資金でリスクを限定しながら実践できる有効な手段だといえます。

以下の記事では、不動産投資ビギナーの方へ向けて、不動産投資の始め方を丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

高利回りを狙える

築古戸建ては、取得費用が低いため収益性の高さが際立ちます。

新築や築浅のマンションの利回りが4〜6%程度であるのに対し、築古物件では10%を超える水準も珍しくありません。

購入費用が小さい分、家賃収入とのバランスが取りやすいからです。

たとえば、500万円で購入した物件を月6万円で貸し出した場合、年間収入は72万円になり、表面利回りは14%を超えます。

もちろん、修繕費や空室を考慮すれば実質利回りは低下しますが、それでも十分に魅力的といえるでしょう。

このように、適切な運営ができれば築古戸建ては高利回りを実現できる可能性が高く、心強い選択肢となります。

なお、弊社アルバリンクでは、築古戸建て物件を含む高利回り物件の情報を、随時公開しています。

ぜひ、この機会に公式LINEにご登録ください。

リフォームで資産価値を高めやすい

築古戸建ては、リフォームや再生を行うことで大きく生まれ変わる可能性を秘めています。

築年数が古いことで見劣りする部分があっても、工事によって入居希望者に好印象を与える住まいへと変えられるからです。

たとえば、水回りを中心に100万円程度かけて改装すれば、家賃を数千円引き上げられるケースもあります。

これにより収益が改善し、投資効率の向上につながります。

さらに、外壁や内装を刷新すれば築年数以上の新しさを演出でき、入居率アップにも寄与します。

DIYで一部を修繕することでコストを抑える戦略や、古民家風デザインを活かす工夫も効果的です。

築古であることをマイナスではなく「再生可能な余地」と捉えることで、投資をより魅力的に展開できるでしょう。

築古戸建て投資の11のリスクと対処法

築古戸建て投資は魅力的な一方で、さまざまなリスクが潜んでいます。

これらを軽視すると、収益が伸び悩んだり、資産価値が下落する危険性があります。

ただし、あらかじめリスクを把握し、適切な対処法を知っておけば、大きな損失を避けられるでしょう。

ここでは、代表的な11のリスクとその解決策を紹介します。

これらを一つずつ確認することで、投資判断がより冷静で現実的なものになるはずです。

リフォーム費用が高額になる

築古戸建ての大きなリスクは、修繕やリフォームに予想以上の費用がかかる点です。

購入価格が安くても、実際に賃貸として運用するには多額の改修工事が必要になることがあります。

古い建物は屋根や外壁、水回りなどの経年劣化が進んでおり、そのままでは入居募集ができません。

特に水回りは入居者の生活に直結するため、交換や修繕が避けられないケースが多いです。

| 修繕箇所 | 費用の目安 |

| 屋根補修 | 70万〜250万円 |

| 外壁塗装 | 50万〜150万円 |

| 水回り交換(キッチン・浴室など) | 40万〜200万円 |

| 内装(床・壁紙張り替え) | 6万〜60万円 |

このように合計すると数百万円に及ぶことも珍しくありません。

したがって、購入検討段階から修繕費用を想定し、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

戸建て投資物件のリフォーム費用については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

インフラ設備が老朽化する

建物の構造だけでなく、インフラ設備の老朽化も築古戸建てに特有のリスクです。

給排水管の腐食やガス管の劣化、電気容量の不足などは、入居者の快適さに直結します。

築40年以上の物件では鉄製配管が多く、錆びによる水漏れや詰まりが頻発しやすい傾向があります。

また、電気容量が小さいと現代の生活家電を使うには不便で、ブレーカーが落ちやすい問題も発生します。

修繕費の目安として、給排水管の交換は50万〜150万円、電気容量の増設は20万〜50万円ほどです。

これらを無視すれば、入居後にクレームや解約につながりかねません。

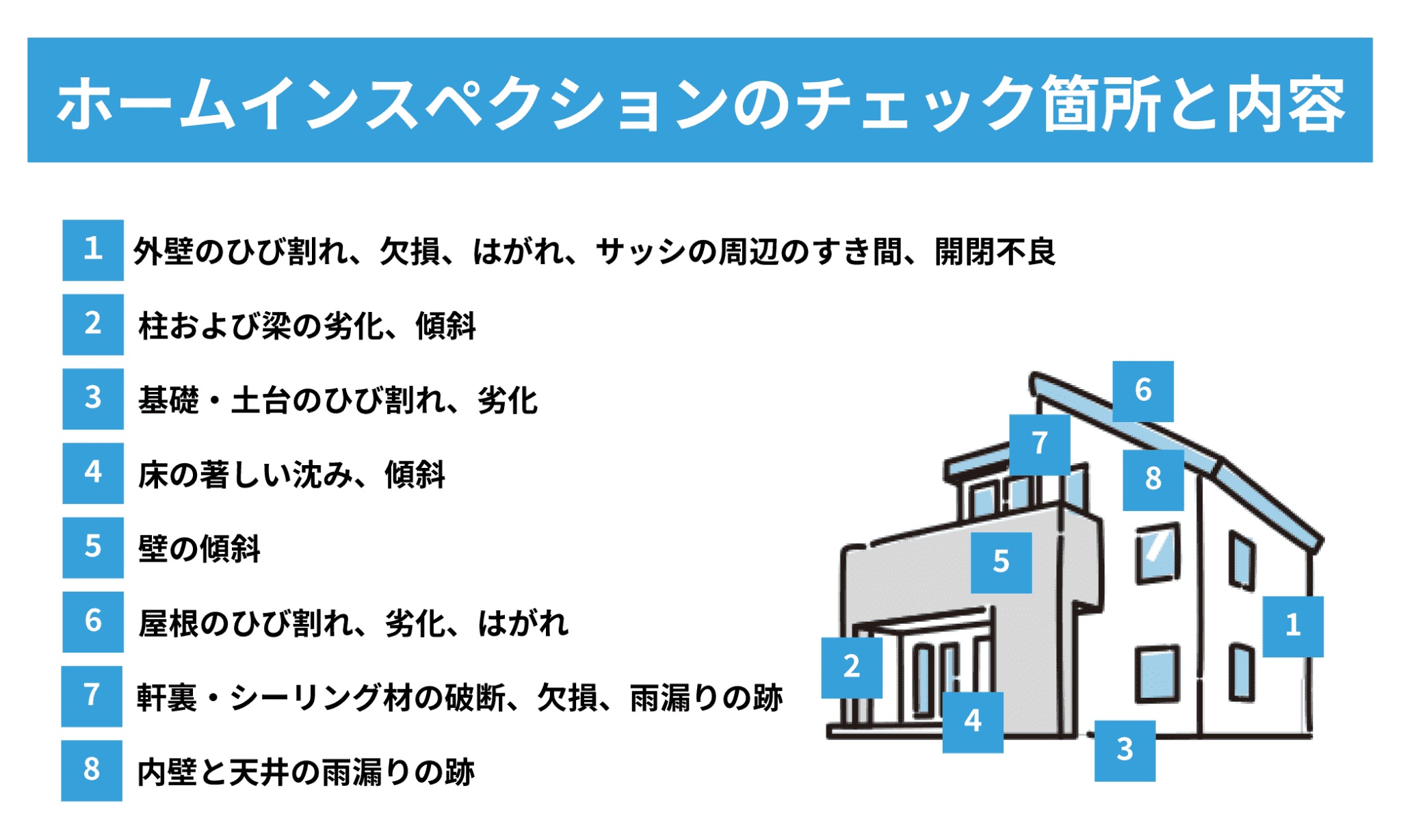

購入前にインスペクション(住宅診断)を利用して設備の状態を把握すれば、リスクを事前に回避できるでしょう。

住宅の劣化状況や欠陥、修繕の必要性を専門家が調査・評価することをいいます。

空室期間が長引く

築古戸建ては、新築や築浅と比べて入居が決まりにくい場合があります。

立地や家賃設定、建物の古さが原因で、空室期間が数か月以上続くこともあるのです。

空室が長引けば家賃収入が途絶え、利回りが大きく下がってしまいます。

とくに地方の物件では需要が限られており、入居者が見つからないリスクが高まります。

対策としては、家賃を周辺相場よりやや低めに設定する、内装をリフォームして印象を改善する、ペット可など条件を柔軟にすることが効果的です。

こうした工夫で入居希望者の選択肢に入りやすくなります。

空室リスクを完全になくすことはできませんが、収支計画に余裕を持たせておけば、長期的に安定した経営が可能になります。

以下の記事でも、さまざまな空室対策のアイデアを紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

地震リスクが高い

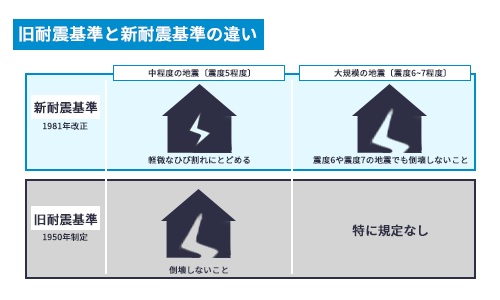

築古戸建てで特に注意すべきなのが、旧耐震基準で建てられた物件です。

1981年5月以前に建築確認を受けた建物は、震度5程度の揺れを想定した設計であり、大規模地震への備えが十分ではありません。

実際、2016年4月に発生した熊本地震では旧耐震の住宅が大きな被害を受けています。

参照元:「熊本地震における建築物被害の原因 分析を行う委員会」報告書のポイント|国土交通省

こうした建物を購入する場合、耐震診断を受けることで建物の安全性を数値で把握できます。

診断費用は10万〜20万円程度で、必要に応じて耐震補強を実施すべきです。

耐震補強は耐力壁の追加や基礎補修などを含み、100万〜300万円ほどの費用がかかることもあります。

投資として成功させるためには、建物の築年数だけではなく「建築確認日」が新耐震か旧耐震かを確認することが必須です。

建築計画が建築基準法などの法令に適合しているかを行政または指定確認検査機関が確認し、認可した日付のことです。

購入後に補強を行う前提で資金計画を立てれば、入居者の安全性を守りつつ安心して運用できるでしょう。

不動産投資における地震リスクについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

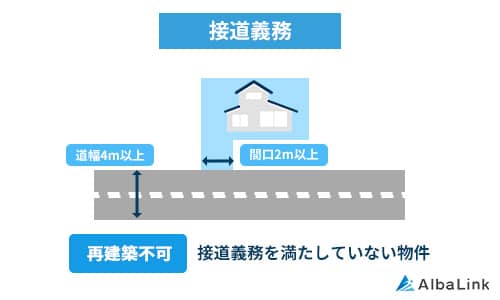

再建築不可だと建築制限がかかる

築古戸建て投資では「再建築不可」という特性を持つ物件に遭遇することがあります。

建築基準法では、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ再建築が認められません。

これを「接道義務」といい、接道義務を満たさない物件は取り壊しても新しい建物を建てられないため、資産価値が大きく制限されます。

再建築不可物件は価格が割安で出回ることが多く、初期費用を抑えたい人には魅力的に映ります。

しかし、融資が受けにくく、売却時にも買い手が限られるため、出口戦略が極端に狭まります。

購入前に役所や不動産会社に確認し、接道状況を必ずチェックすることが欠かせません。

場合によっては隣地を購入して条件を満たすことも可能ですが、ハードルは高めです。

安さだけで判断せず、長期的な視点で価値を検討することが必要でしょう。

再建築不可物件のデメリットについては、以下の記事にてより詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

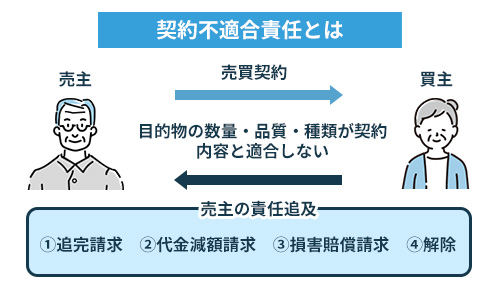

契約不適合責任のリスクがある

築古戸建てを購入する際には、契約不適合責任についても理解しておく必要があります。

参照元:e-Gov 法令検索|民法 第三章 第五節(管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)

これは、契約時に想定されていた物件の状態と実際の状態に差があった場合、売主が責任を負う制度です。

2020年の民法改正で買主の権利が強化され、隠れた欠陥に対する請求がしやすくなりました。

具体的には、雨漏り、シロアリ被害、配管の不具合などが対象となります。

買主は修繕請求や契約解除、場合によっては損害賠償を求めることもできます。

一方で投資家としては、購入後に不具合が発覚すれば賃貸運用に支障をきたし、収益が滞るリスクがあるのです。

回避策としては、契約段階で特約を結んで責任範囲を明確にする、住宅瑕疵保険を活用する、購入前にインスペクションを実施する、といった方法が有効です。

こうした準備を怠らなければ、訴訟などのトラブルを未然に防ぎやすくなります。

契約不適合責任については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

土砂災害リスクが高い

築古戸建ては価格が安い分、災害リスクの高い地域に立地している場合があります。

特に日本は地形的に川や山が多く、洪水や土砂災害の危険が伴うエリアが少なくありません。

購入を検討する際は、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で物件所在地を確認することが欠かせません。

浸水や土砂災害のリスクが高い土地では、入居希望者が敬遠する傾向があり、結果的に空室リスクも高まります。

たとえば、水害の履歴があるエリアでは、家賃を相場より低く設定しても入居者が集まりにくいことがあります。

その一方で、災害リスクが高い土地は取得価格が低いため、高利回りを狙えるチャンスになることも事実です。

ただし、災害発生時には修繕費や入居者対応で多額のコストが発生します。

火災保険や地震保険を組み合わせてリスクヘッジを行い、長期的に安定した運用を目指すことが求められます。

地形によっては通風や日照の問題がある

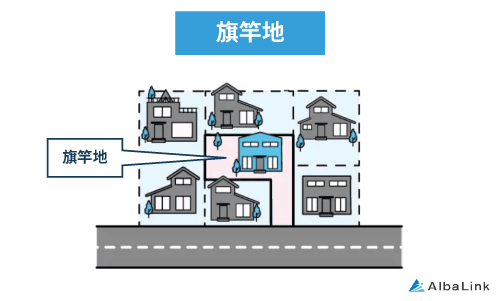

築古戸建ての中には、旗竿地や段差のある土地に建てられているものがあります。

こうした形状の土地は価格が安い反面、生活環境としての利便性に欠けるため、賃貸経営には不利に働くことがあります。

旗竿地は細長い通路の奥に敷地が広がる形をしており、周囲を建物に囲まれていることが多いため、風通しや日当たりが悪くなりやすいです。

段差のある土地では駐車場の設置が難しかったり、階段を上り下りしなければならない不便さがあったりするため、特にファミリー層から敬遠されることがあります。

一方で、このような土地は相場より安く取引されるケースが多いため、利回り面で魅力がある場合もあります。

安価に取得して適切に賃貸運用すれば収益を上げられる可能性はありますが、将来的な売却を考えると買い手が限られるため出口戦略には注意が必要です。

投資家としては、物件を取得する際に立地形状のメリットとデメリットを正しく把握し、入居者ターゲットを絞った戦略を取ることが大切です。

単身者や低価格志向の入居者層を狙うなど、柔軟な発想で運用することで、形状上の弱点を補うことも可能でしょう。

以下の記事では「売れやすい旗竿地の特徴」についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

売却が難しい

築古戸建ては、年数が経つほど売却が難しくなる傾向があります。

特に木造住宅は耐用年数が22年と短いため、築30年を超えると金融機関からの融資がつきにくく、買い手が大幅に減少します。

特に木造住宅は耐用年数が22年と短いため、築30年を超えると金融機関からの融資がつきにくく、買い手が大幅に減少します。

さらに、古い建物は修繕コストがかかるうえ、耐震性や設備面で不安があるため、実需層(自分で住む人)からも選ばれにくくなります。

結果として、市場での流動性が低下し、出口戦略を誤ると資産が塩漬け状態になる可能性があります。

このリスクを避けるには、購入段階で「いつまで保有するのか」「どのタイミングで売却するのか」をあらかじめ決めておくことが重要です。

たとえば、10年間は賃貸経営で収益を確保し、その後売却する計画を立てれば、投資全体のシナリオが明確になります。

築古戸建て投資では、取得価格の安さに安心せず、時間の経過と資産価値の関係を冷静に見極めることが成功への鍵になります。

市場価格が上がりにくい

築古戸建てをリフォームしても、その費用が必ずしも売却価格に反映されるわけではありません。

たとえば200万円かけて水回りを更新しても、査定価格が思ったほど上がらないことがあります。

市場では築年数が依然として重視されるため、改装の効果が限定的になるのです。

ただし、リフォームには別の大きなメリットがあります。

それは賃貸需要を高められる点です。

清潔で快適な空間に仕上げることで入居者の満足度が上がり、空室リスクを抑えられます。

その結果、長期的な家賃収入で改装費を回収できる可能性が高まります。

築古戸建てを購入する際には、リフォームを「売却価格を上げる手段」としてではなく、「賃貸経営を安定させるための投資」と捉えることが現実的です。

賃貸運用と出口戦略を切り分けて考えることで、無駄のない資金計画を立てられるでしょう。

買い手層が限られる

築古戸建てを投資家に転売しようと考えても、買い手が限定されやすいという問題があります。

投資家は利回りを重視するため、修繕費や立地条件に難がある物件にはなかなか手を出しません。

特に、再建築不可や旧耐震の物件は敬遠されやすい傾向があります。

一方で、実需層(マイホームを探している人)をターゲットにすれば売却の可能性は広がります。

ただし、築古戸建ては「古さ」がネックになり、居住目的で購入する人が少ない場合もあります。

そのため、リフォームで住みやすさを高めたり、価格を抑える工夫が欠かせません。

投資家に売るのか、それとも実需層に売るのか、あらかじめ出口戦略を意識して運用することで、築古戸建て投資は成功しやすくなります。

売却先を限定せず、幅広い買い手層を想定しておくことが、出口で困らないための有効な戦略です。

築古戸建て投資の3つの失敗例

築古戸建て投資は魅力的に映る反面、思わぬ落とし穴に気づかず失敗してしまうケースも少なくありません。

想定される事例を知ることで注意すべきポイントが明確になり、同じミスを回避できるようになります。

ここでは、特に多い3つの失敗例を取り上げます。

シロアリ被害で修繕費が高額になる

木造住宅で避けて通れないリスクの一つがシロアリ被害です。

外見がきれいに見えても、床下や柱が食害を受けている場合があり、購入後に大規模修繕を余儀なくされることがあります。

被害が柱や基礎に及んでいると部分補修では済まず、建物全体の強度に影響するため、多額の費用が発生します。

修繕に300万円以上かかり、利回り計算が崩れて赤字に転落した事例も見られます。

こうした失敗を防ぐには、購入前にインスペクションを実施し、床下や基礎の状態を専門家に確認してもらうことが不可欠です。

調査費用は数万円程度ですが、大きな損失を回避できるなら安い投資といえるでしょう。

再建築不可物件と知らず購入してしまう

築古戸建ての価格が極端に安い場合、その背景に「再建築不可」という条件が潜んでいることがあります。

接道義務を満たしていない土地では新しい建物を建てられず、取り壊した時点で資産価値がほぼゼロになる恐れがあるのです。

再建築不可物件は融資を受けにくいため、売却時に買い手が限られます。

その結果、長期間にわたり買い手が見つからず、出口戦略を描けなくなることもあります。

このような失敗を避けるには、購入前に必ず役所や不動産会社を通じて接道条件を確認することが必要です。

価格の安さに惹かれて判断を急ぐと、将来的に動かしづらい資産を抱えるリスクが高まります。

入居者トラブルで収益が止まる

収益を見込んで購入したにもかかわらず、入居者トラブルによって計画が崩れることもあります。

具体的には、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 家賃滞納

- 無断転貸

- 騒音

- ごみ出しのマナー違反 など

滞納が続けば収益が途絶え、法的手続きに時間や費用を割かれることになります。

さらに、近隣住民からの苦情が相次げば、物件の評判が下がり、新たな入居者募集にも影響を及ぼします。

対策としては、入居審査をしっかり行い、信頼できる管理会社に委託することです。

管理会社に任せることでトラブル対応をスムーズに進められ、オーナー自身が直接巻き込まれるリスクを減らせます。

築古戸建て投資で失敗を回避する6つのポイント

築古戸建て投資はリスクが多い分、事前に十分な準備をしておけば成功に近づけます。

大切なのは「購入前にどれだけ正確にリスクを把握し、具体的な対策を講じられるか」という点です。

ここでは、投資を失敗させないために欠かせない6つのポイントを紹介します。

修繕が必要な箇所を確認する

築古戸建てを購入する前には、必ず現地調査を行うことが求められます。

写真や資料だけでは把握できない劣化や損傷が潜んでいることが多いからです。

調査の際は次のようなポイントを確認しましょう。

- 屋根や外壁に雨漏りやひび割れがないか

- 水回り設備にサビやカビが発生していないか

- 柱や床下にシロアリの被害がないか

- 基礎部分や建物全体に傾きがないか

これらを事前にチェックすることで、修繕が必要な箇所と費用の目安が見えてきます。

さらに写真を残しておけば、購入判断の際やリフォーム業者への相談にも役立ちます。

現地調査を徹底することは、後から予想外の出費に悩まされないための最善策です。

耐震基準や法的制限を確認する

築古戸建ては、耐震性や法的制限に問題を抱えている場合があります。

特に1981年以前に建築確認を受けた物件は旧耐震基準で建てられており、大地震時に倒壊の危険が高いとされています。

また、接道義務を満たしていない土地では再建築ができず、出口戦略が大きく制限されます。

そして、以下のような規制も、将来的な運用や売却に影響を及ぼします。

- 用途地域

- 都市計画法に基づいて市街地の土地利用を区分し、「どんな建物を建てられるか」「どんな土地利用ができるか」を制限する区域のことです。

- 建ぺい率

- 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの外周部分の面積)の割合を示す指標です。

都市計画法や建築基準法で定められており、土地に対してどのくらいの大きさの建物を建てられるかを制限するルールです。 - 容積率

- 敷地面積に対する延べ床面積(建物の全ての階の床面積の合計)の割合を示す数値で、建物の“高さ方向を含めたボリューム”を制限する基準です。

参照元:用途地域|国土交通省

参照元:建築基準法制度概要集|国土交通省

確認方法としては、役所の建築指導課や都市計画課に相談するのが一般的です。

不動産会社に依頼して調べてもらうことも可能ですし、費用をかけて耐震診断を行えば建物の安全性を数値で把握できます。

こうした調査を怠らなければ、将来的なトラブルを回避し、安心して投資判断を下せるでしょう。

想定利回りを見極める

投資を成功させるためには、収支シミュレーションによって利回りを冷静に見極めることが必要です。

表面利回りだけで判断すると、修繕費や空室期間を見落としてしまい、実際には赤字になる恐れがあります。

例として、次のようなシミュレーションを考えてみましょう。

| 項目 | 金額 |

| 物件購入価格 | 500万円 |

| 月額家賃 | 6万円 |

| 年間家賃収入 | 72万円 |

| 修繕・管理費(年間) | 12万円 |

| 実質家賃収入 | 60万円 |

| 実質利回り | 12% |

このケースでは、表面利回りは14.4%ですが、実質的には12%となります。

数字で可視化することで、投資が長期的に利益を生むのか、それとも赤字リスクが高いのかを判断しやすくなります。

収支シミュレーションを徹底すれば、将来の計画をより現実的に描けるでしょう。

以下の記事では、収支シミュレーションに欠かせない収支計画書の作成方法を詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

ローンやリフォームの専門家に相談する

築古戸建てを購入する際に注意すべき点のひとつが、金融機関から融資を受けられるかどうかです。

築年数が古い建物は担保評価が低く見積もられることが多く、築30年以上の木造住宅はローン審査が厳しくなる傾向があります。

場合によっては融資自体が難しく、自己資金のみで購入せざるを得ないケースもあるのです。

さらに、リフォーム費用の目安を事前に把握することも欠かせません。

たとえば、キッチンや浴室の交換には40万〜200万円、外壁塗装は50万〜150万円程度かかります。

屋根補修や耐震補強を加えれば、さらに多額の出費になる可能性があります。

これらの不確定要素を減らすためには、金融機関へ早めに相談して融資の可否や条件を確認することが有効です。

同時に、工務店やリフォーム会社に複数の見積もりを依頼し、費用の幅を把握することも重要です。

専門家の意見を取り入れることで、資金計画を現実的に立てやすくなり、後から予想外の出費に悩まされるリスクを減らせます。

地域の市場動向を把握する

築古戸建て投資を成功させるには、物件そのものの状態だけでなく、地域の賃貸需要を正しく理解することが大切です。

どんなに安く購入できても、入居者が見つからなければ収益は生まれません。

家賃相場や需要の有無は、不動産情報サイトである程度確認できますが、実際の入居傾向や地域特有の事情は数字だけでは見えにくいものです。

そこで役立つのが、不動産会社との連携です。

地域密着型の不動産会社に相談すれば、「このエリアはファミリーより単身者向けが強い」「駐車場付き物件は築古でも人気が高い」といった実情を知ることができます。

さらに、信頼できる不動産会社と関係を築いておけば、空室時の募集スピードを上げられるだけでなく、入居者トラブル対応など管理面での支援も受けられます。

築古戸建て投資を長期的に安定させるには、物件単体の評価にとどまらず、地域全体の市場動向を読み取る姿勢が必要です。

なお、弊社アルバリンクでは、高利回り物件の紹介はもちろん、その物件の周辺環境や賃貸需要といった情報もお伝えしています。

ぜひ、公式LINEをチェックしてみてください。

周辺環境を調査する

築古戸建て投資を検討する際、建物の状態ばかりに目が行きがちですが、土地や周辺環境のリスクも軽視できません。

地盤が弱ければ地震や豪雨時に沈下や崩落が発生する恐れがあり、長期的な安定運用に大きな影響を及ぼします。

地盤調査は5万〜10万円程度で専門業者に依頼でき、将来的なリスクを事前に把握するための有効な手段です。

加えて、最寄り駅までの距離や交通の便などのアクセス性も入居希望者の重要な判断材料となります。

さらに、隣接地の状況も賃貸需要に直結します。

隣に廃屋や騒音の多い工場があると入居者は敬遠しやすい一方、公園や商業施設が近ければ物件の魅力が高まります。

このように、築古戸建て投資では「建物+土地+周辺環境」という三つの視点を持つことが重要です。

専門家の調査を活用すれば、購入判断の精度を高められ、安心して長期的な経営を続けられるでしょう。

築古戸建て投資の未公開物件情報をLINEで受け取る

築古戸建て投資を有利に進めるには、どれだけ早く有益な情報をキャッチできるかが大きな鍵になります。

特に、一般の市場に出る前の「掘り出し物件」や、投資家の間で注目度の高い訳あり案件は、公開されるとすぐに動いてしまうことが多いのが実情です。

こうしたチャンスを逃さないためにおすすめなのが、アルバリンクの公式LINEです。

訳アリ物件の売買を専門に取り扱っており、利回りの高い投資物件の情報をスピーディーに受け取れるだけでなく、不動産投資に関する相談も気軽に行えます。

築古戸建てだけでなく、多様な投資対象の情報が届くため、次の一手を検討する際にも役立つでしょう。

スマートフォンに直接届く最新情報は、まさに投資家にとっての「早耳ニュース」。

ぜひアルバリンクの公式LINEに登録し、投資チャンスを先取りしましょう。

まとめ

築古戸建て投資は、少額から始められ、高利回りも期待できる魅力的な投資手法です。

しかし、老朽化による修繕費の高騰や、インフラの問題、再建築不可といった法的リスクなど、見落としがちな落とし穴も多く存在します。

失敗を防ぐためには、現地調査や専門家の意見を取り入れた慎重な物件選定が不可欠です。

特に築古物件は、表面利回りが高く見えても、空室期間や予期せぬ修繕が収益を圧迫するケースもあるため、収支シミュレーションとリスク想定を事前に行いましょう。

こうしたリスクを回避するためには、そもそも利回りの高い物件を見つけることが重要です。

そこで頼りになるのが、訳あり物件の専門買取業者である「アルバリンク」です。

アルバリンクでは、投資家向けに高利回りの築古戸建て物件を多数紹介しており、プロの目で厳選された情報を得ることが可能です。

投資での失敗を避け、収益性の高い物件と出会うために、ぜひアルバリンクのLINEに登録して、最新の訳あり物件情報を受け取ってみてください。

空き家や築古アパートなどの収益物件を探すならアルバリンクへ

「高利回り」の収益物件をLINE登録者限定で公開中!

【LINE登録者限定】高利回りの未公開物件を配信しています!